�i�}1�j

�@����͂P�O�N�قǑO�ɁA�p�X�t�@�C���_�|�����w�`�[���̂��߂ɏ����ꂽ�C�R�헪�̓�����p�e�L�X�g�ł��B

�@���̍ŏ��̕��������\����킯�ł����A���̑O�ɁA���������Ȃ�����ꂪ�u�C�R�헪�v�ȂǂƂ������̂��d������̂��Ƃ������Ǝ��́A��ʂɂ͑������˂̊�������Ǝv���邽�߁A�����������������Ă����܂��傤�B

�@����́A���݂̓��{�ł͍��̗͂��x���Ă���͂��̗��n�w���A�������̊O�̎Љ�ł͂ǂ����Ă������헪�I�Ɏキ�A�s��p�Ȏg���l�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ����^�₩��o�����̂ł����B�i����́A���g�̖��Ƃ��Đ؎��Ɋ������Ă���������Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�j

�@�����Œ��Ӑ[�����Ă݂�ƁA�ǂ���痝�n�w�͌����Đ헪�I�s�����̂��̂Ɏア�킯�ł͂Ȃ��A���͒P�ɑ̎��I�ɗ���̃p�^�[���Ɍ����Ȃ����炻�������邾���Ȃ̂ł��B

�@�����ė��n�w�̎����͊C�R�헪�ɂ͂ނ�������Ă���i����͋ߑ�ȑO����C�R�ł́A������̑����������n�ӂƂ���l�X�ł������Ƃ��������ƊW������̂�������܂���j�A�ɂ�������炸���{�ł͎Љ�̋��X�܂Ŗ��ӎ��̂����ɗ��R�헪�̒��^���헪�v�l�̌��`�Ƃ��čs���n���Ă��邽�߁A���̎v�l�p�^�[�����\���g�ɒ����Ă��Ȃ��ꍇ�������̂ł��B

�@�܂肻�ꂪ�コ�̌������Ƃ����킯�ł����A����͓����ɋ��炭�A�u���{�Ƃ��������Ȃ����ێЉ�Ŏア�̂��v�Ƃ������Ƃɑ��铚���ł�����܂��B����Ƃ����̂��A�ǂ����v���ɁA�ߋ��ɓ��{�̕����́u�ÓT�͊w�v�Ɓu�C�R�헪�v�̓�̊T�O�����͂Ő��ݏo�����Ƃ��ł����A���ꂪ���́u�~�b�V���O�E�����N�v�ƂȂ��āA�����ɑ����_�ƂȂ��Ă����悤�Ɏv���邩��ł��B

�@�l���Ă݂�ƁA���{�ɂ͈���ɂ͊֍F�a�̘a�Z�̂悤�ȍ������w������A��������ɂ͂��炭��l�`�ɑ�\����鍂���@�B�Z�p������܂������A������Ȃ��u�ÓT�͊w�������w�v�̊T�O���Ȃ��������߁A�ߑ�Ȋw�ݏo�����Ƃ�����܂���ł����B

�@����Ɠ��l�ɁA���{�͌R���͂Ɋւ��Ă͐����Œm���A�܂�����~�ł̖d���ȂǂɊւ��Ă͌��\�m�b�����̂ɁA�Ȃ����O������ō��ێЉ�ŗ͂��ł��Ȃ��Ƃ����̂́A������Ȃ��u�C�R�헪�I�Z���X�v���������������ł͂Ȃ����ƍl������킯�ł��B

�@���Ƃ���A���łɌÓT�͊w��m���Ă��闝�n�w�ɊC�R�헪��@�����߂A�����̖����ꋓ�ɍŒZ�����ʼn����ł��闝���ɂȂ�܂��B

�@�����������Ŗ��ɂȂ����̂��A���̑w�ɂ҂�����̎荠�ȃe�L�X�g���Ȃ����Ƃł����B�܂肱�̃e�L�X�g�͂��̂��߂ɏ����ꂽ�A����ΊC�R�헪�Łu���ϓI���@�v�Ȃ̂ł���A���̗v���ɓ�������̂Ƃ��ẮA����łƌ�������̂ƂȂ��Ă��܂��B

�@�����ĂP�O�N���o�āA���n�w�������Ă������́A���łɕ��n���n�̕ʂȂ��m���w�S�̖̂��ƂȂ��Ă���A���ꂪ���̂悤�ȈӋ`�������Ă��邱�Ƃ̋��ɗ��߂���ŁA���ǂ݂���������K���ł��B

�i�Q�O�O�S�O�Q�O�Q�@�����L��Y�j

|

�ڎ�

|

|

| ��ꕔ | |

| �P | �}�n���̗��_ |

| �W���̌����ƃ����`�F�X�^�[�m����@�� | |

| �W���̌����Ɗe���̊C�R�헪 | |

| �@�p�� | |

| �@�h�C�c | |

| �@���V�A | |

| �@�A�����J | |

| �Q | �c�������߂���C��j�T�� |

| �@���͂̊�{��p | |

| �@�l���C��i�P�U�U�U�N�j | |

| �@���E�I�[�O�̊C��i�P�U�X�Q�N�j | |

| �@�}���e�B�j�b�N�C��i�P�V�W�O�N�j | |

| �@�A�u�L�[���i�i�C���j�C��i�P�V�X�W�N�j | |

| �@�g���t�@���K�[�C��i�P�W�O�T�N�j | |

| �@���{�C�C��i�P�W�O�T�N�j | |

| �@���g�����h���C��i�P�X�P�U�N�j | |

| �@�X���K�I�C���C��i�P�X�S�S�N�j | |

| ��� | |

| �P | �y���V�A�ƃM���V�A�̐킢 |

| �Q | �A�����J�Ɨ��푈 |

�C�R�헪�@��ꕔ

�P�@�}�n���̗��_

��ʂɊC�R�헪�Ƃ������̂͗��R�̂���ɔ�ׂĂ킩��ɂ����ƌ�����B���̐��E�̃o�C�u���ƂȂ�̂̓}�n����́u�C�㌠�͎j�_�v���͂��߂Ƃ��钘���ł��邪�A�����̖{�̕��͂��炵�ē�ł���B�}�n���Ƃ����l�͋C���I�ɂǂ����R�l�ł͂Ȃ��w�ҁA��������Ȃ�d���̂��݂����^�C�v�̊w�҂ł������炵���ߕq�Ȃ��炢�_���s���X��������A���ꂪ���͂�ǂ݂ɂ������Ă���̂ł���B���e�ɑ��Ĉ٘_���͂��ނ���͖ѓ��Ȃ��̂����A����Ȗ{�Ƃ����̂͊w������ǂ����āA���������̖��������ʂɂ����Ĉ����ƂȂ��Ă��܂����Ƃ���������B

�@����䂦�����������{�������ƂȂ�Ȃ����߂ɂ́A�D�ꂽ�T�u���[�_�[�̕⍲���K�v�ƂȂ��Ă���B�����̑g�D���̂��C�R�헪�ɏ��������s�����Ƃ�Ƃ������Ƃ͓ǎ҂͂��łɂ����Ă��邾�낤�B���������̂��߂ɍŏ�����}�n����ǂ߂Ƃ����̂́A���ꂾ���ŗ]��ɂ����Ԃ�H���߂���B���̂���(���ɗ��n�̐l�Ԃ��ӎ�����)�ł����₩�ɊT����c���ł�����q���������悤�Ƃ����킯�ł���B(�����Ƃ��C�R�m���Ƃ����̂͂��Ƃ��Ɨ��n�ɕ��ނ����̂����B)

�@�������C�R�헪�Ƃ������̂��������ɂ������Ƃɂ͂�����傫�ȗ��R������B�u�푈�͖{���I�ɐ����̌p���ł���v�Ƃ̓N���E�[���B�b�c�̗L���Ȍ��t�ŁA���ۗ��R���낤���C�R���낤�����̌R���헪�Ɛ����͐��Ă���Ȃ����̂�����B�������R�헪�ƊC�R�헪���ׂ�ƁA�C�R�̕����͂邩�ɐ����O���Ɩ��ڂł���B

�@�ł��f�p�ȑf�l�������푈�ςɏ]���ΐ����ƌR���̊W�͎��̂悤�ɂȂ邾�낤���B�Ⴆ�ΐ����Ƃ�����O�𐭍��i�߂Ă����ĊJ������肷��B���̎��_�Ő����Ƃ̓o�g�����R�l�ɓn���āA�Ȍ㍑�̐i�H�͎Q�d�{���̍��v��ɂ��������Č��߂���B�����Đ푈���I���ɋ߂Â��ƁA�Ăуo�g���������Ƃ̎�ɓn�����A�Ƃ��������̂ŁA�v����ɐ푈���͐����Ƃ������̂͗��H��ȊO�o�Ԃ��Ȃ��Ƃ������̂ł���B

�@��������͌���̎Y���ȊO�̉��҂ł��Ȃ��A�푈���Ԓ��ɂ������Ƃ������͔̂Z���ɍ������Ă���B�����A�푈����̃u���b�N�\�z���Ƃ݂��ꍇ�ɁA���R�헪�ɂ����Ă͐����̃u���b�N�ƌR���̃u���b�N�͂���ł���r�I�������đ��݂��Ă���̂����A�C�R�헪�ɂ����Ă͂����݂͌��ɍ����荇���Đςݏd�Ȃ�A���̂܂���͗l�̂悤�ɂȂĂ���B�v����ɊC�R�헪�͗��R�헪�ɔ�ׂĐ������������A�R���݂̂̐E�l�I�ȍ�Ƃł͂����c�����ɂ����̂ł���B

�@����ɊC�R�̊����ɂ͗��R�̊����̏�ԂɑΉ�����`�Ŏ���̖��������߂�Ƃ������������݂��Ă���A�C�R������_����Ƃ����̂͂��̓_�ł�������܂Ƃ��B�ǎ҂͈ȏ�̓_�ɗ��ӂ��ꂽ���B

�@�U��Ԃ��Ă݂�ƁA�C�R�̐������̂��̂�����ɂ���Ă��Ȃ�Ⴂ������B�ł����_�ɂ����������Č���ƁA�C�R���Ɨ��R���̖{���I�ȈႢ�Ƃ����̂́A(�C�ɖʂ��Ă��邩�����łȂ����Ƃ����͓̂�����O�����邩��_���Ȃ����Ƃɂ����)�C�R���̑��͑��ΓI�ɐl�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�����I�v�����Ȃ��Ă����B

�@�܂肻�̐l���̏��Ȃ��䂦�ɁA�嗤�̋���ȗ��R���ƑΓ��ɓn�荇�������̗��R��Ґ����邱�Ƃ��ł����A���̎�_��₤���ߊC�R�Ƃ����ʎ�̕���Ɏ����̍��h���ς˂��킯�ł���B

�@�܂�����䂦�ɁA���̕�����ێ����邽�߂̍����I��Ղ�_���ɂ��d�łɈˑ�����Ƃ������Ƃ͒ʏ�o���Ȃ��B�Ȃ��Ȃ���̎�̑d�ł͂��傹���ɔ�Ⴗ����̂ł���A��������邱�Ƃ��l����Ƌ���Ȑl�������嗤���Ƃ���ɗD�ʂɗ����ƂɂȂ�B�܂�_�Ƃɑ���d�łɈˑ��������A�嗤���Ƃ̍����ƌR���\�Z�͏�ɊC�R���̌R���\�Z�����|���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@����䂦�C�R�̍����͂قƂ�ǂ̏ꍇ�A���Ƃ̗��v�ɑ���ېł��琬�藧���Ă���B�܂菤�Ƃ�����łȂ�����C�R���Ƃ������̂͐��藧�����Ȃ��B����嗤�̋���Ȓ鍑�̌N�傩�炷��A�����ɂ����ď��Ƃ��h���邱�Ƃ͂��܂�]�܂������Ƃł͂Ȃ��B�m���ɍ��͕����I�ɕx�ނ��̂́A���ƂƂ������̂͌R�K����߁A���̓�����ޔp�����A�N��̌��Ђ��@��������̂ł���B���̂��߂����ΌN��ɂƂ��ĊC�R�̑����͈��̃p���h���̔��ł���B

�@�嗤���������������R�ł��̃}���p���[���C�R�ɓ������邱�Ƃ������������A�C�R���ł͏�ɗׂ̑嗤�R�ɋ�������Ă��邱�Ƃ��A�t�ɏ��Ƃ̓ł𒆘a���錋�ʂƂȂ�B��ʂɏ��ƍ��ɂ͎��R�����邪�A�C�R�����Ă̎��R�ł���A�K�������Ă̊C�R���Ƃ������Ƃ��s�������Ŋ����Ĉꎞ���Y��邱�Ƃ�������Ȃ��ɂ��邽�߁A���ƓI���R��������ޔp������قNj��͂Ȃ��̂Ɉ炽�Ȃ����߂ł���B���̂悤�ɊC�R���Ɨ��R���͊�Ƀo�����X���Ƃ��ċ������Ă����̂ł���B

�@�Ƃ��낪19���I�ɓ���ƎY�Ɗv���̓����ɂ���ď͂��Ȃ�ω����Ă��܂����B�C�R�A���R���킸�R���͑S�̂��d�H�ƂƂ������̂ɂ���Ė{���I�ɒS����悤�ɂȂ�ƁA�R���͂ƎЉ�̘g�g�݂��ω����A�傫�Ȑl�����������闤�R�����C�R�̑呝���ɏ��o���Ă����̂ł���B����ɂ���ĊC�R���Ɛl���̊W�͂ڂ₯�n�߁A

�����ɊC�R�͂͏��^�C�R���̐�L���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă������B

�@����������C�@�ւ֕ω��������̎���̊C�R�́A�ނ��낻�̍��Ƃ̏d�H�Ƃ̐��Ƃ��ė������Đ������A������͂̏ے��Ƃ��Ă̐��i��тт�悤�ɂȂ����B�}�n���͂��̎�������l�Ԃł���A���̂��Ƃ͖��炩�ɔނ̒���ɉe�𗎂Ƃ��Ă���B�ނ̎v�z�������ΘI���Ȓ鍑��`�̔��I�ƈ��������������̂��A�����ɂ��ꂪ�e�����Ă���B

�@������20���I�����Ɏ���ƁA�����͂܂Ƃ߂ĖO�a��ԂɒB���Ă��܂��B�V���ɐi�o�ł���y�n�A�d�H�ƁA�����ČR���͂��ꎩ�̂��O�a���ĊO�������ω����Ă����̂Ɠ����ɁA�q��@�Ɛ����͂̂Ƃ����傤�ɂ��ĊC�R�͓���������ώ��𐋂���B

�@���Ă͊C�R�Ƃ������͈̂�̕����̃V�X�e���ɋ߂����̂��Ȃ��Ă����B���������݂ł͂��Ȃ��̂��A�����C���ɐZ�����Ă���Ƃ������ڂň�ɂ܂Ƃ߂Ă����Ԃɋ߂��B�Ⴆ�Ό���C�R�͂̒��S�I���݂ł���

�e���~�T�C�������͂́A���̕Б����j�헪�ɂ����Ă���A���̈ꕔ�Ƃ��ċ@�\���Ă���B�܂��A��ꕺ�͈͂ړ��q���n�Ƃ��ċ�R�͑S�̂̈ꕔ�Ƃ��ċ@�\���Ă���B

�@���������A�����J�Ƃ������͊C�R���ł͂Ȃ��A�{������͋�R���Ȃ̂ł���B���ې��Ԃ��Ȃ������ɊC�R��p�~���ċ�R�̉��ɕғ����悤�Ƃ����������炠�����Ƃ����L�l�ŁA���ꂪ����ɂ�����C�R�̈ʒu���ے����Ă���Ƃ�������B

�@������������탂�U�C�N�I���݂ɂȂ�Ȃ���A�鍑��`�I����Ɍ��т��Ă��܂����C�R�͂ƃ}���p���[�̊W�͌��ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ������B�t�Ɍ����A����ȑO�ɊC�R�̓����̈���Ȃ��Ă����A���Ȃ��l���̍��Ƃ��嗤�̋���Ȑ������̃}���p���[�ɑ��ėp���镐��Ƃ������i�͎��߂���Ȃ������̂ł���B

�@����ɂ����Ă͕����͋��Ɍ��ѕt���A�o�ϗ͂͌��ǂ͑厑�{���邢�̓}���p���[�Ɍ��ѕt���B�����́A����̊C�R����͎����Ă��܂����A����ȃ}���p���[�ɑ��镐��Ƃ������̐��i�ɒ��ڂ��Ȃ���C�R�헪�Ƃ������̂��w��ł������Ǝv���B����͌����Ă݂�}�l�[�����Ƃ������`�̋���ȗ��R�͂ɑR����ɂ͂ǂ�����悢���ƌ������ɃA�v���[�`���邽�߂̕���̈�ł���B�ǎ҂͂��̓_�ɗ��ӂ��Ĉȉ���ǂ܂ꂽ���B

�@�}�n���̗��_�ɂ��A�C�R�헪�ɂ͎O�̏d�v�Ȍ���������B������

�@�u�W���̌����v

�A�u�����n�̌����v

�B�u���ې����ƕs���̌����v

�̎O�ł���B

�@�������Ȃ��炱���̌����͗Ⴆ�j���[�g���̗͊w�̎O�@���̂悤�ɁA���ꂳ���m���Ă���ΑS�Ă��������Ƃ��������\�������Ƃ�����ł͂Ȃ��B�ނ���ɂ߂ĕ��G�ȊC�R�헪�̑̌n�̒�����ڂ��蕂���яオ���Ă���Ƃ����������̂��̂ł���A�ǎ҂͍ŏ����炱��ɗ]��Ŏ����Ȃ��ق��������͂��₷���Ǝv����B

�@���̂����B�ɂ��Ă͓��ɘ_���Ȃ��Ă��j��ׂ邤���Ɏ��R�ɗ������������ƂƎv���B�܂��A�ɂ��Ă͌�ɘ_����B����䂦�����ł͍ŏ��ɇ@�́u�W���̌����v�ɂ��ďq�ׂ邱�Ƃɂ��悤�B���̌����͎O�̒��ł��ł����[�܂ŊC�R�헪�����������Ă���Ƃ݂��邩��ł���B

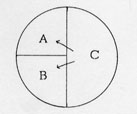

�����`�F�X�^�[�m����@��

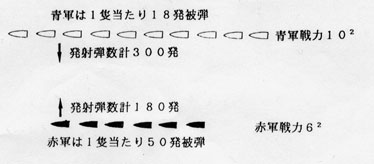

�@���̂��Ƃɂ��Ę_����ƂȂ�ƁA�����`�F�X�^�[�m����@���ɂ��Ę_����̂��ł��ߓ��ł���B�ȉ��ɊȒP�ɘ_���Ă݂悤�B���A�S������̐��\�̐�͂���Ȃ�R�E�ԌR�̊͑�������Ō����������Ƃ��l����B�ŏ��R���P�O�ǁA�ԌR���U�ǂƌ����ǐ��Ŏˌ����͂��߁A�ԌR�U�ǂ��S�����ނ܂Ő퓬���������Ƃ���Ȃ�A�R�̑��͉��ǎc�邾�낤���B

�@�ł��P���ɍl����Ȃ�A�ԌR�̂U�ǂ͒��ނ܂łɎ��������̂Ɠ��������̑��Q�葤�ɗ^���邾�낤����A�R�̂U�ǂA��ɂ��邱�ƂɂȂ��Đ����c��͂S�ǂ��Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B

�@�Ƃ��낪���ۂɂ͂����͂Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�R�̑��͂W�ǂ������c��̂ł���B�ǂ������Z�p�ł����Ȃ�̂��ƌ����A�P�O2�|�U2���W2�łW�Ƃ����������o�Ă��Ă���̂ł���B��������������ڂ������Ă݂悤�B

�@�R�A�ԌR�̊e�J�����A��ǂ�����R�O���̖C�e�˂����Ƃ��āA���̑S�e�����葤�ɓ����ɖ��������Ƃ���B���̏ꍇ�A�R�P�O�ǂ����˂����C�e�̑����͂R�O�O���A�ԌR�U�ǂ����˂����C�e�̑����͂P�W�O���ł���B

�@���Ɋe�͂����ꂼ�ꉽ���̒e�ۂ�H����������Ă݂�ƁA�R�P�O�ǂ��ԌR�̔��˂��������P�W�O���������邩��A�R�̑��͈�ǂ�����P�W���̖����e���邱�ƂɂȂ�B����ԌR�̑��͂U�ǂ��R�O�O�����邱�ƂɂȂ�̂�����A��ǂ�����T�O���̖����e���邱�ƂɂȂ�B

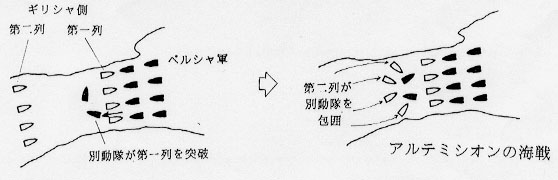

�i�}1�j

���̑��Q�̔䗦�A�����P�W�F�T�O�́A���͂U2�@�F�P�O2�@�̔䗦�ɓ������B��͂����̓��ɔ�Ⴗ��Ƃ����u�����`�F�X�^�[�m����@���v�́A���̂悤�ɐ헪�Ƃ������̂��U���͂Ɩh��͂̐ςł���A���������ɔ�Ⴗ��Ƃ������Ƃ��琬�藧���̂ł���B

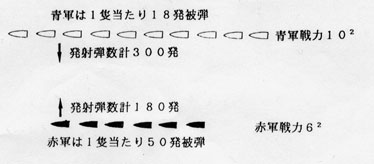

�@����̂W�ǂ��c��Ƃ������ʂ��A�Ⴆ�P�O�O���H�炤�ƒ��v����Ƃ������悤�ȉ�����s���ƁA���̏�ł̃V���~���[�V�����ł�����Č����邱�Ƃ��\�ł���B

�i�}2�j

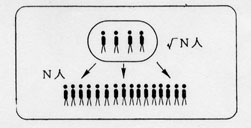

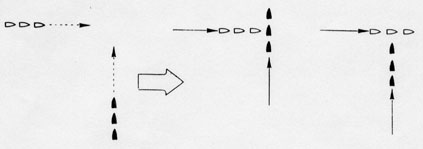

�@���́A��͂����̓��ɔ�Ⴗ��Ƃ����@���́A�����Ɏ��̂悤�ȏd�v�Ȗ@�������ƂɂȂ�B����͊e���j�̃��J�j�Y���ł���B

�@�R�A�ԌR�̑o�����Ƃ��ɂP�O�ǂ������Ƃ���B�������R�̑����P�O�ǑS�����W�����čs�����Ă���̂ɑ��A�ԌR�̑�����ɕ�������A�T�ǂ����ɁA�c��T�ǂ����ɂ���Ƃ���B���̏ꍇ�A�R�P�O�ǂ��܂����̐ԌR�T�ǂɐ퓬�݁A������S�����߂���ɓ��̐ԌR�T�ǂɌ��������Ƃ���Ȃ�A�ǂ��炪���ǎc�邾�낤���B

�i�}3�j

�@���̏ꍇ�͂������R�̎c�����͂͂P�O2�@�|�T2�@�|�T2�@�Ƃ����v�Z�ŋ��߂邱�Ƃ��ł��A��T�O�Ŗ�V�ǂ��c�邱�ƂɂȂ�B

�@���ɂ��ꂪ�e���j�̈З͂ł���B�ŏ��ɓ����P�O�Ǔ��m�������̂ɁA�ԌR���S�ł���܂Ő���ĐR�̑��Q���킸���R�ǂɉ߂��Ȃ��Ƃ����̂�����A�W���������Ɍ��ʓI�ŕ��U�������ɒv���I���������ł��邾�낤�B

�@����͌o���I�ɂ͌Â�����m���Ă������ƂŁA�Ⴆ�l���\����͂���ꏊ�ɓ�ǂ̃t���Q�[�g�͂�h������ɓ������āA�����̊͒��ɑ��āA

�@�u�G�͓�ǂɑ��������ꍇ�ɂ͊e�������ꂼ���ǂ��U�����邱�ƂȂ��A�K���G��͂ɑ��čU�����W������B���̂悤�ɂ�����̈�ǂ͊m���ɕߊl���邱�Ƃ��ł��A�����ł�����ǂ����邢�͕ߊl�ł���B���Ƃ����̑��͂��ّ����悤�ƁA�킪���͏����A�G�͈�ǂ�ߊl����B�v

�@�Ƃ̌P�����s���Ă���B

�@�܂��A��͂���邱�ƂŊe���j�ɍ����Ă��܂��ꍇ�A���̕����̕��@�ł����Ƃ��s���i�܂葊�葤���ł������ǂ��e���j�\�j�Ȃ̂́A����̂悤�ɔ����Âɓ����������ꍇ�ł���B����͊ȒP�ȋɒl�̖��Ȃ̂ŁA�e�����݂�ꂽ���B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�͑��Ƃ������̂͏W�����Ă��Ȃ���Δs�k����Ƃ����������������B�W���̌����Ƃ������͖̂{�����R�ɂ����Ă������邱�Ƃł͂��邪�A���͗��R�̏ꍇ�ɂ͊C�R�ɔ�ׂČ����ɓK�p���ɂ����B

�@���̍ő�̗��R�́A���R�ɂ�����R����킪���H�Ƃ������̂ɂЂǂ�����Ă��܂����߂ł���B�i���ہA���ꂪ���R�ƊC�R�̍��ɂ�����ő�̈Ⴂ�ł���B�j�܂��r�����Ȃ���R�ƂȂ�ƁA���ꂪ���H��ʉ߂��邾���ł���d���ƂȂ��Ă��܂��A�^�������݂��Ȃ��ĉs�����̐��s������ɂȂ�B���ɂ��̑�R���x�����ʂ̕⋋�������A��͂肻�̓��H���g���ėA�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���x������R�ɂ͂���������_�������Ă��܂����߁A�������I�݂ɓ˂����Ƃŏ��^�̌R���ɂ��\�������ڂ����܂��Ƃ�����ł���B����������ł��A������X�e�b�v�Ȃǂ̑啽���Ȃǂł͂����������Ƃ͋N����Â炭�A�����ΊC��Ɏ����������āA�W���̌����������Ă���B

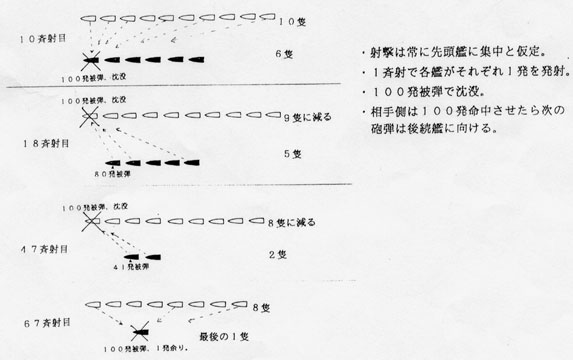

�@���̏W���̌����́A�����Ƒ傫�Ȑ����I�ǖʂɂ����Ă������Ă���B�Ⴆ�`�A�a�A�b�̎O�̍�������A���͂̃T�C�Y�����ꂼ��P�F�P�F�Q�������Ƃ��āA�O�Ԗڂ̂b���������𐧔e�A���ۂ��悤�Ƃ̈Ӑ}�������Ă���Ƃ���B

�i�}4�j

�`�A�a��̍������킹����̗͂͂b���Ɠ����ł��邪�A�A�����Ă��炸�ɂ��ł���A�e���j�ɍ����Ă������萪������Ă��܂��B���̂��߁A�b���ɂ��������Ӑ}���������Ȃ�A�`�A�a�����͂��݂₩�ɘA�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�����ł����O�̍��̎��ӂɑ��ɂ������x�̃T�C�Y�̍����������������Ƃ���Ȃ�A�����̍��X�����̓����Ɩ����ł͂����Ȃ��B���Ǔ�̃u���b�N�ɁA�܂�Ŏ����z������悤�ɏW�܂��Ă��Ă��܂��A���E�S�̂��傫����ɕ������Ƃ������ۂ��N����̂ł���B�i���̍e�̒����������A���̌��ہA�������u�ő啪��̌����v�ƌĂ�ł������B�j�@

�@�����ŁA�����`�F�X�^�[�@�����͂��炩���ɁA��͂����ł͂Ȃ��������ɂ��̂܂ܔ�Ⴗ��Ɖ��肵���ꍇ�ɂ́A�����������Ƃ͂��Ȃ�N����Â炭�Ȃ邱�Ƃɒ��ӂ��悤�B�܂蓯���T�C�Y�̂P�O�̍������鐢�E�ŁA���̂����R���������Ĉ�̍��ƂȂ����i�܂�O�{�̃T�C�Y�̍����ˑR���܂ꂽ�j�ꍇ�A�����ꎟ�̏ꍇ�Ȃ点���������͂̂R�̍��ɑ��Q��^������x�ŗ͂��g���ʂ����Ă��܂����߁A���ꂽ���͓����ȂNj}�����Ƃ��͂̏��Ղ�҂ĂΗǂ��B�����������`�F�X�^�[�@��������ƂȂ�ƁA���������R�������ɏo��O�ɋ}���œ����R��Ґ����Ȃ���Ύ�x��ɂȂ��Ă��܂��B�����������R�ŁA�S�Ă̍�����̒��S�Ɍ������ďW�܂��Ă���Ƃ������ۂ��N����₷���Ȃ�̂ł���B

�@������A����͏����_�I�Șb�ł����Ȃ��̂����A���̗͂ɂ��Ă�����ʔ����K�p�Ⴊ����B����͍��̓����̗͊w�Ɋւ�����ł���B

�@�i�����ɂ͂��肦�Ȃ����Ƃł͂��邪�j���������`�F�X�^�[�@���������ɓK�p�ł���Ƃ������肪���藧���Ă����ꍇ�A���̌x�@�́i�Ƃ������A���𑩂˂邽�߂̓������̌R���́j�ɗv����l�����͂����o�����Ƃ��\�ɂȂ�B���Ȃ킿�����̐l�����m�l�Ƃ����ꍇ�A���̊e�l�����ł���Ƃ���ƁA��l������̐�͂��P�Ƃ���ΑS�̂łP�@�~�m������m�ł���B����x�@�͂́A���ꂪ���l���Ƃ���A�S���W�����Ă���ƍl���Đ�͇͂u�ł���B

�@���ǂ��ꂪ�荇���Ηǂ��̂�����A������m�ł���A�Ⴆ�ΐl���ꉭ�̍��ł������𑩂˂�̂ɗv���镺�͈͂ꖜ�l���Ƃ������ƂɂȂ�B

�i�}5�j

�@�܂�������k�����悤�Ȃǂƍl����͔̂n���������݂ł��邪�A��������{�I�ȗ͊w�Ƃ��Ă����������̂�����̂��Ƃ������Ƃ͊o���Ă����Ă����͂Ȃ����낤�B

�p���̊C�R�헪

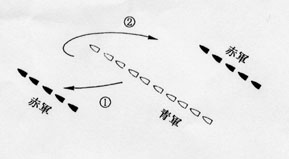

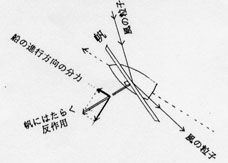

�@���̂悤�ɁA�͑����\�Ȍ���W�����ĉ^�p����Ƃ������Ƃ͋ɂ߂ďd�v�Ȍ����ł���B�������Ȃ���A����͂������̍��̒n�`�Ȃǂɂ���Đ�����邱�ƂɂȂ�B�ȉ��A���܂��܂ȍ��ɂ��ė�����Ă݂悤�B

�E�܂��p�������̏ꍇ�ł���B�p���͎������ӂł͊͑�����܂Ƃ߂ɂ��ĉ^�p���邱�Ƃ��e�Ղł��������A�t�����X�͂����ł͂Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�t�����X�͖k���̑吼�m�ɖʂ����C�ݐ��ƁA�쑤�̒n���C�ɖʂ����C�ݐ��̓�������Ă���A�����Ƃ����h���Ƃ��Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@����䂦�t�����X�C�R�̓u���X�g�������n�Ƃ���吼�m�͑��ƁA�c�[�����������n�Ƃ���n���C�͑��̓�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

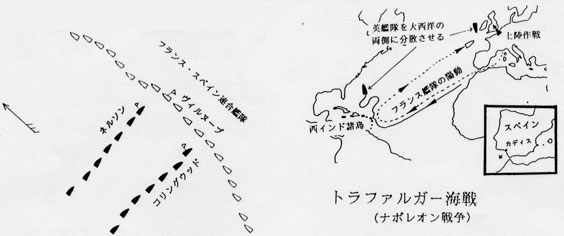

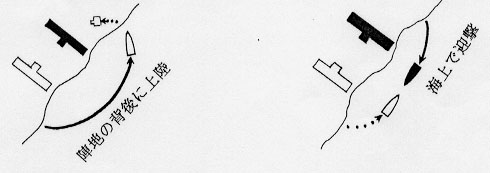

�i�}6�j

�@���̂��߉p�͑��ƑΌ����邽�߂ɂ͂��̗��͑����������Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂ɂ̓X�y�C�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����̓t�����X�C�R�ɂƂ��Ă͑傫�ȃn���f�B�L���b�v�ƂȂ�A���ۂ��̎�_�������Ήp���ɓ˂���邱�ƂƂȂ����B

�@����ɑ��āA�p���͉p���C���̂�����Ɏ�͊͑����܂Ƃ߂Ă����Ă��Œ���̍��h���\���\�Ȃ̂ł���B�k�[�̃X�R�b�g�����h�����˂Ȃ�Ȃ��悤�ȏ͖ő��ɐ����Ȃ��������A�n�}�����Ă��킩��悤�Ƀt�����X�A�X�y�C���A���V�A�A�I�����_���̑��ǂ��̍�����͑����o�Ă����Ƃ��Ă��p���C���ɒu���ꂽ�͑��͂��Ȃ�Z�������i�قƂ�ǍŒZ�����ƌ����Ă����j���ړ����邾���ő��葤�ƐڐG���邱�Ƃ��ł���B

�@�������p�C�R���n���C�Ɉ�͑��������Ă������A����͂����Ă݂�Œ���̍��h�̗]�͂ōs�����悤�Ȃ��̂ŁA���̂��Ǝ��̂����łɃt�����X�C�R��헪�I�ɐ������Ă������Ƃ��������̂ł���Ƃ�������B�v����ɊC�R�헪�̊ϓ_���炷�����A�p���͒n���I�Ɍb�܂�Ă����̂ł���B

�h�C�c�̊C�R�헪

�E�h�C�c�͂P�X���I�܂Ō��ɑ���悤�ȊC�R�������Ă��Ȃ��������A�E�B���w�����Q�������ʂ����P�X���I������C�R�̌��݂��͂��߁A�Q�O���I�ɓ���Ɖp���ɂƂ��Ă����������Ȃ��قǂ̑�C�R�ɐ��������B

�@�h�C�c�͓�̊C�ݐ��������Ă����B��͖k�C�ɖʂ�����́A�����Ă�����̓o���g�C�ɖʂ�����̂ł���B���̂��ߍ����n�������A�k�C�����E�B���w�����X�n�[�t�F���A�o���g�C�����L�[���ł���B�������k�C�̊͑��ƃo���g�͑�����������ɂ̓��g�����h���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�i�}7�j

�@�����Ńh�C�c�i���m�ɂ̓v���C�Z���j�̓��g�����h�����̕t�����ɃL�[���^�͂��J�킷��i�P�W�X�T�N�J�ʁj����ɂ���ăh�C�c�͖k�C�A�o���g�C�̗����ɐv���Ɋ͑����W�������邱�Ƃ��\�ɂȂ����B

���V�A�̊C�R�헪

�E���V�A�͂��̓_�ł͋��炭�n���I�ɍł��b�܂�Ȃ����ł���B�܂��n���I�ɂ͓��Ɛ��ɕ�����ĊC�ݐ������݂��A�k���͓~�͕X�ɕ�����Ă��܂��B�L�����p�ł���C�ݐ��̒��������̖ʐςɑ��Ĕ��ɏ������킯�ł���B

�@����͋t�Ɍ����A�C�������������邱�Ƃ������Ă����ƂɂƂ��Ēv���I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����ƂɂȂ�A���R���闤�R���Ƃ��Ă͌b�܂�Ă���Ƃ�������B�Ƃɂ�������Ȃ킯�ŁA���V�A���{�i�I�ɊC�R�����͂��߂��̂́i�h�C�c�Ɠ��l�j��r�I�ߔN�ɂȂ��Ă���ł���B

�@�������V�A�͎O�̊͑��������Ă����B��ڂ̓o���g�C�͑��i�o���`�b�N�͑��j�ŁA��n�̓y�e���u���O�i���j���O���[�h�j�ł���B��ڂ͍��C�͑��ŁA��n�̓Z���@�X�g�|���ł���B�����ĎO�ڂ͑����m�͑��ŁA��n�̓E���W�I�X�g�b�N�i�y�ї����j�ł���B�n�}������Έ�ڂł킩��悤�ɁA���̎O�̊͑��݂͌��ɂǂ�ƍ�������̂ɂ��Ђǂ������������q�C���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�i�}8�j

�@���I�푈�ɂ����ẮA���葤������{�C�R�͂��̎�_�𗝑z�I�Ȍ`�œ˂����ƂɂȂ�B����͊e���j�̎j��Ƃ��ċ��炭�C��j��ō��̋��ނ̈�Ǝv���邽�߁A�����ڂ����q�ׂĂ݂悤�B

�@���V�A�����m�͑��͓����E���W�I�X�g�b�N�Ɨ����ɕ��U�z�u���Ȃ���Ă���A����Ƀo���`�b�N�͑��������̂��ߑ����m�ւ̉�q�����ɓ����Ă����B�����O������������̋���Ȋ͑��ɗ������������Ƃ͓��{���ɂ͊��S�ɕs�\�ƂȂ�B

�@�������O�̂��ꂼ�����{�S�͑��Ɣ�r����Ȃ�Γ��{���̐�͂��������Ă����B���̂��ߓ��{�C�R�͂����O�A���Ȃ킿�����͑��A�E���W�I�X�g�b�N�͑��A�o���`�b�N�͑��̍�����W���Ċe���j�����{�헪���Ƃ����̂ł���B

�@��̓I�ɂ́A�܂����{���͑Δn�C���Ɋ͑��S�����W���������ɂ݂���������B��������A���������͑��ƃE���W�I�X�g�b�N�͑����������悤�Ƃ��čs�����N�������ꍇ�ł��A���҂̒��Ԃ̈ʒu���߂Ă��邽�߁A�W����Ԃőf����������̑S�͂������Ăǂ��炩�ɂԂ����Ă������Ƃ��\�ɂȂ�B

�i�}9�j

�����ăo���`�b�N�͑�������Ă���O�i�����냆�[���V�A�嗤�������Ɖ���ĉ�q���邩�玞�Ԃ�������̂ł���j�ɉ��炩�̌`�ŗ����͑���ׂ��A���̌�őS�͂������ăo���`�b�N�͑��ƌ��킷��ƌ����̂��헪�̊T�v�ł���B

�@���̃o���`�b�N�͑��Ƃ̌���v�悪�A��ɓ��{�C�C��Ƃ��Ď������邱�ƂɂȂ�̂����A����͂܂������e���j�헪�̌��{�Ƃ������ׂ��v�����ł��������Ƃ��킩��B�O�ɕ������ꂽ���V�A�͑��Ƃ͑ΏƓI�ɁA���{�͑��͐�ɏW�����������ɎO�҂̒����ʒu�ɋ����葱�����̂ł���B

�@�Ƃ���ł������{�͑����o���`�b�N�͑��ɔs�ꂽ��A�܂��͗����E�o���`�b�N���͑��̍������������Ƃ����Ȃ�A��̓I�ɂ͂ǂ������j�ǂ����{�����������ƂɂȂ����̂��낤���H

�@�܂����ɁA����͑嗤�Ɠ��{�{�y�Ƃ̊Ԃ̊C���ʘH���f����A��V�ɂ�����R�ތ����ȉ��̓��{���R���⋋���邱�Ƃ����{�A�邱�Ƃ�������s�\�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�����b���قڑS�łƂ������Ƃł���B

�@���̂��Ƃ��l����Ȃ�A���{�����o���`�b�N�͑����q�ȑO�ɗ����͑������j���邱�Ƃɂǂ�قǕK���ł����������悭�����ł���B�����U����ŏo�����c��ȑ��Q���A���ǂ͂��̖ړI�̂��߂������̂ł���B

�@���ă��V�A�C�R�̕��������A�P�Ƃł͗ȗ����͑��́A��n�ɕ��������ăo���`�b�N�͑����Ђ�����҂��j���̂����i����������@���u�v�NJ͑���`�v�Ƃ����j�B�`�O�ɂ��т��o���Č�������̂������ƌ�������{���́A�ނ���t�ɗ����͑����O������`���ɕ����߂Ė��͉����悤�Ɗ�Ă�B

�i�}10�j

�܂����Ɏ��݂�ꂽ�̂́A������Ǎ��ł���B�܂�͑������j�ł��Ȃ��Ƃ��A���ꂪ�`�O�ɏo�Ă��邱�Ƃ�s�\�ɂ���A�ꉞ�ړI�͒B���ł���Ƃ����킯�ł���B���̂��ߔp�D�ƂȂ������D�𗷏��`�̏o���ɒ��߂āA���ɂ���R�͂��O�֏o���Ȃ��悤�ɂ����킪�O��ɂ킽���Ď��{���ꂽ���A�\���Ȍ��ʂ��グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�@

�@��ނ��A�����v�ǂ��̂��̂𗤌R����������U�߂�Ƃ������j�ɓ]�����ꂽ�킯�����A���̏ꍇ�v�ǑS�����ח������Đ�̂���K�v�͕K�������Ȃ��B�ނ���C�R���̗v���Ƃ��ẮA�����`�������낹��悤�ȍ�������̂��邱�Ƃ��D�掖���������B�@

�@�������������ꏊ���m�ۂł���A�����Ɋϑ�����u�����Ƃœ����ɒu���ꂽ���R�̖�C�ɂ��R�z���̊Ԑڎˌ����\�ɂȂ�B�܂肱�̏ꍇ�A��C�̑�����͍`���̗l�q�͎R�Ɏ��E���Ղ��Ē��ڌ��邱�Ƃ͏o���Ȃ����A�e�����ϑ����Ă���ϑ������A�R�͂̈ʒu����ǂ̂��炢���ꂽ�ꏊ�ɖC�e�����������̂��𒀈����A���̎ˌ��Ŗ�������悤�Ə����C�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł���B

�@���������ꏊ�Ƃ��đI�ꂽ�̂���Z�O���n�ł��������A�������U�߂�T�،R�̍��͐ٗ���ɂ߁A�c��ȑ��Q���o���Ă��܂����B���̂܂܂ł͉��������o���`�b�N�͑������O�ɊԂɍ���Ȃ��ƌ������ꂷ��o�Ă������A�������悤�₭�������̂����A���R�̏d�C�̖C�e�͎��X�ƍ`���̌R�͂ɖ������A�����͑�����ł����鎖�ɐ��������B

�@����o���`�b�N�͑��͂͂邩�ȑO�Ƀo���g�C���o�Ă������A��q�ɂ͔�������v���A���{�ߊC�ɒB�����̂͗����͑����Ō�̂��Ƃ������B������������{���ɋA��Ƃ����킯�ɂ��������A�܂��K���������{�͑��ɔ�ׂĈ��|�I�Ƃ����킯�ł��Ȃ��������߁A����o��Ńo���`�b�N�͑��̓E���W�I�X�g�b�N�˓���}��B�������\���ɋx�{���Ƃ��đ҂��\������{�͑��̗D�ʂɑR���ׂ����Ȃ��A�Δn���ŕߑ��E�}������ăo���`�b�N�͑��͉�ł�����ꂽ�B

�@���{���̐헪�͋ɂ߂Đ��m�ł��������A���������̊͑����ŏ����獇�����Ă����ꍇ�ɂ͂قƂ�Ǐ����ڂ͂Ȃ������낤�B���悻�C�R�헪�ɂ����Ă����܂Ŗ��m�Ɋ͑��W���ɂ��e���j�⒆���ʒu�̗��_�i�Δn�E���N���̈ʒu�������ƃE���W�I�X�g�b�N�o�����ɂ݂����������j�̗Ⴊ�����������Ƃ͒������̂����A�������j�̐��{�C�R�������ɐ������������Ƃ����̂́A��͂�����ׂ����Ƃł���A�}�n�������̒����Ő�^���Ă���̂������̂Ȃ��b�ł���B�������ނ͓����Ɂu���̎��̓��{�R�̂悤�ȍs���͂���ۂɂ́w���l�I�x�Ƃ̈ꌾ�ő��Ă��������Ă��܂��댯�����܂Ƃ��v�Ƃ��q�ׂĂ���B���̌�̓��{�C�R�̖��S���Î�����悤�Ȍ��t�ł���B

�@�Ȃ��A���͂�ߋ��̘b�ɂȂ��Ă��܂������A���\�A�C�R�̕Ґ��������悤�Ȃ��̂ł���A�����m�͑��A���C�͑��A�o���g�͑��ɉ����Ėk�ɁA�o�����c�C�y�іk�ɊC�Ɋ�������k�m�͑�������A�l�̗��ꂽ�͑���ۗL���Ă����B

�A�����J�̊C�R�헪

�E�A�����J�C�R�̏ꍇ�A�͑��������m�Ƒ吼�m�ɓ���Ă��܂��Ƃ������Ƃ��傫�Ȍ��_���Ȃ��Ă����B���͑�����������ɂ͓�ăz�[�����̉������˂Ȃ炸�A���܂��ɂ����͖\���J�̐����r����ł������B

�@�����Ńp�i�}�ɉ^�͂���邱�Ƃ͕č��̌R���I�ϓ_������ɏd�v�Ȃ��Ƃł������B

�@

�@

�@

�i�}11�j

�@

�@����ɂ���ĕĊC�R�̔\�͂��̂��̂����サ���킯�ł��邪�A���̂��߂����ΌR�͂̐v�ҒB�͉^�͂̂��Ƃ��l���ɓ���˂Ȃ�Ȃ������B

�@�Ⴆ�ΕĊC�R�̐�͂́A�^�͂�ʉ߂ł���悤�ɑD�̂̕��ɏ��������A���̂��߈��萫�̖�肩�瓋�ڂ����C�̌��a�ɏ�����������B���͓��{�C�R�́u��a�v���͂��̎�_�ɖڂ����āA���a�ŕĐ�͂����|���悤�Ƃ������z�̉��ɒa�������̂ł���B�Ȃ��A�ĊC�R����㊮�������u�~�b�h�E�F�[�v���ȍ~�̋��̓p�i�}�^�͒ʉ߂���߂Ă���B

�Q�@�c�������߂���C��j�T��

�@�ł͍ŏ��Ƃ������Ƃ�����A�����ŋߑ�ɂ����邢�����̊C��ɂ��Đ�p�I�Ȗʂ���A���J���g�I�ɏЉ�Ă݂悤�B

���͂̊�{��p

�@�ߑ�̐����ɂ����ĊC��̎�͂ƂȂ����͂͐��́iships of the line�j�ł���B���̖��̒ʂ�A�͑����c���ɕ���Ō����̖C�葤�ɐĎ˂���B����͔����R�͂���ʓI�ɂȂ��Ċm�����ꂽ�`�Ԃł���A����ȑO�̃K���[�D�̏ꍇ�A����Ɍ������đ̓����肵�A�͎�ɂ����Պp�őD�̂Ɍ����J���Ē��߂��@���Ƃ������߁A���ɕ��ق����������ǂ����߂ł���B

�i�}12�j

�@�����ł́A�K���[�D�ɂ��Ō�̑�C��̓��p���g�̊C��i�P�T�V�P�N�j�ŁA���̏�����p�����X�y�C�����G�͑��i�A���}�_�j���}�����������G�͑��̊C��i�P�T�W�W�N�j�̎��ɂ͔����R�͂���̂ƂȂ��Ă����B��������@���̂͂܂��K���[�D�̉��w�`����c�w�`�ւ̉ߓn���ɂ���A�c���̐�@���m�����ꂽ�͔̂����I�قnj�̉p���푈�i�P�U�T�Q�N�j�̍��ł���B

�@

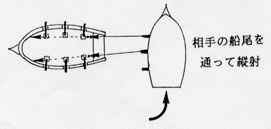

�@�����Ŕ����R�͂̐��̐�p�I�����ɂ��ďq�ׂĂ������Ƃɂ���B��ʂɂ����̐��͊͑�����~���Ă��鎞�͐��͐퓬���キ�A�����Ă��鎞�ɂ͌�����ア�B�Ȃ����̂悤�ɂȂ�̂��낤���B��҂̏ꍇ���猩�Ă������B

�@�����̐��͂́C�\����������̎�_�������B�D���ɂ͊͒������͂��߂Ƃ���D�����݂����Ă������A���̕��D�ނ������B���̂��߂����G�͂̌�������邱�Ƃ��ł���A�D������D��܂ł��c�˂��邱�Ƃ��\�������B

�@

�@

�i�}13�j

�@���ꂪ�ł���Α��葤�̖C���قƂ�ǂ����̍ۂ̈�x�̕Ќ��Ď˂ŎE���ł��A����͓����̑S�Ă̊͒������ɂƂ��Ĉ�̖��ł������B�t�ɂ���䂦��Έ�̌��ł͂ǂ��������Ɍ��������Ȃ��悤�ɓw�߂�͓̂��R�ł���B�܂�����G�͂��������߂Đ��̒��ɓ˂�����ł����ꍇ�A�ڕW�Ƃ��ꂽ�͂͂��̂܂܂܂������i�ݑ�����Ƃ����킯�ɂ͂������A�ǂ����Ă��}�������Ĕb��̊i�D�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�������͑��S�͈̂��̑��x�œ����Ă���̂�����A���������i����ɓ������͂͑��ΓI�Ɋ͑��̈ړ����x���x��邱�ƂɂȂ�B�����ŁA��ǂ̊͂ő��葤���̐擪�̊͂��P���ꍇ�ƁA�Ō���̊͂��P���ꍇ���r���Ă݂悤�B

�@�܂����̐擪�ɍU����������ꍇ�A��ǂŐ擪�̈�ǂ��P�����Ƃ��Ă��A���̏�ɂƂǂ܂��Ċi����𑱂��Ă���A���葤�̐��̌㑱�͂����̏ꏊ�Ɏ��X�Ɠ˂�����ł���i�D�ɂȂ��Ă��܂��A�U�������t�ɕ��ӂ���Ă��܂�

�@������̌���ɍU����������ꍇ�ɂ́A��ǂő���̍Ō���̈�ǂ��P���A�i����Ɉ������܂ꂽ���̊͂͐��͂���Ă��܂��ČǗ����A�܂��܂��������₷���Ȃ�B

�@�i�}14�j

�@

�@�܂���̐擪�͑��̕��̂悤�ȗ͂������Ă���̂ɑ��A����͂��������邱�Ƃɑ��Ė��h���ł���B��̊C��ŗ��R���Λ�����ꍇ�ɂ͐�͂͝h�R���Ă��邽�߁A��`��ǂ���������ꂽ�����Ńo�����X�͑傫���������ꍇ�������B

�@���ȗ��������������炢�͂��邪�A�ȏォ�痝�_�I�ɂ́A������̐��̐퓬��̐��̌���ɓ˂����܂���̂��ł�����I�Ȍ��ʂނ��Ƃ��킩��B�������t�ɂǂ��������������Ȗڂɉ��Ȃ��悤�Ɍ����̊͑��^�����s�Ȃ����߁A����ŗe�Ղɂ���Ȃ��Ƃ��N����Ȃ����Ƃ������Ȃ̂ł���B

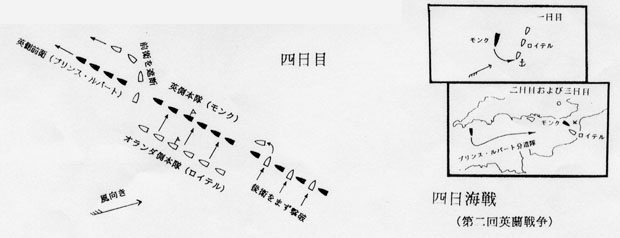

�E�l���C��i�P�U�U�U�N�j

�@���G�͑��̊C��̎��ɂ͊m������Ă��Ȃ�������@�́A�p���푈�̍��ɏc���̐w�`���m������Ă������B���̎����A�p���̒�ɂ̓u���[�N�A�����N���Ƃ������l�����������A�I�����_���ɂ̓g�����v�A���C�e�����Ƃ����������������A�l�I���͂ł͔ނ炪�p�����ꖇ���ł������B���Ƀ��C�e���̓l���\���ɏ���Ƃ����Ȃ�����ŁA���|�I�ɕs���ȃI�����_�����悭�x�����B

�@�l���C��͑���p���푈�̂Ƃ��ɍs��ꂽ�C��ŁA���C�e���̎��͂�������Ȃ��������ꂽ�i�Ȃ��A�g�����v�͑���p���푈�̖����ɐ펀���Ă���j�B���̖��̒ʂ�l���ɋy��C��ŁA�O��̉p���푈���ő�̊C��ł������Ƃ�����B�p���̎i�ߊ��̓����N�i�A���x�}�[�����j�ł���B

�@�킢�͍ŏ��p���̕��U��Ԃ����ăI�����_�����U���̂��ߏo�����Ă������Ƃ���n�܂������A���炭�͓V�����ɂݍ����̏�Ԃɂ������B�C������ځA�d�����̃I�����_�͑��ɉp�����}�P�������A�I�����_���͊�@�Ɋׂ邪�A�����ɔ��d���čI�݂ȉ^���ɂ�茂�ł�A���̓��͌��������Ȃ������B

�@��������ځA�O���ڂ́A�p�������U���Ă����͑������������邽�ߌ��������A���̍����ȑO�Ɍ��ł��悤�Ƃ���I�����_���Ƃ̊Ԃɏ����荇�������������A�O���̗[���ɉp���͍����ɐ����A���R��͂͝h�R����B

�@�l���ڂɂ͌���ƂȂ����B���̐킢�ŁA���C�e���͉p���̑O�q�ƒ��R�̂����ԂɎ����̑O�q��˓������A���葤�̑O�q���������Ċ͑�����藣���Ă��܂��B�����Ɍ�q���p���̌�q�ɏP���������Ă܂���������ł��A���̐擪�ŗD�ʂɗ������̂����v����Ď�͂����葤�{�̂ɏP���|�������B

�i�}15�j

�@���̐킢�ʼnp���̑��Q�͌����Q�O�ǁA�ߊl�U�ǁB�I�����_���͒��v�S�ǂ̑叟���ł������B���̐퓬�����Ă݂�ƁA�O�q�����u�����Ă���͑��͐擪�������A������ア�v�Ƃ������������܂����p���Ă��邱�Ƃ��킩��B�܂胍�C�e���́A���葤�̋����O�q��킢���牓�����A�ア��q���ŏ��ɕ��ӂ��邱�Ƃő��葤�̃o�����X��������̂ł���B���̐�@�͌�ɂ����Γ��P����邱�ƂɂȂ�B

�@�C��ł͂������̂悤�ȑ��ʂ��グ���I�����_�ł��邪�A���S�̂̑��ΓI�ȃ}���p���[�̏������ƌ����_�ʼnp���ɑ����ł��ł��鑶�݂ł͂Ȃ��A�I�n�p���ɉ����ꑱ�����B���̎�������ł����Ƃ��݊p�̏������ł������R�́A���C�e���猻��̖����̑��݂̂ق��A�����I�����_�̊O�����w�����Ă������w�ҏo�g�̍ɑ����n���E�f�E�E�B�b�g�̑��݂���������B�ނ̓z�C�w���X�Ɗ�����ׂĕ��������Ŋm���_�̌����Ȃǂ��s�Ȃ������Ƃ�����A��ɂ�������p���ċߑ�I�����ی��̘g�g�݂�҂ݏo���A��������ƍ����̕�U�ɖ𗧂Ă��B���E�j�ォ�Ȃ胆�j�[�N�ȑ��݂ł���ƌ�����B�ނ͑�O��p���푈�̂��Ȃ��ɈÎE����A���C�e�������̌�n���C�Ő펀�����B

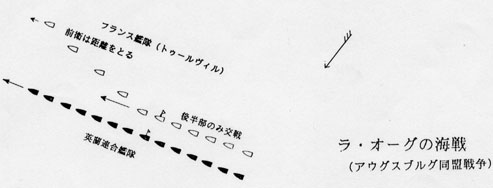

�E���E�I�[�O�̊C��i�P�U�X�Q�N�j

�@����́A���C�P�S���̃t�����X�ƃE�C���A���R���i�ނ͑�O��p���푈�Ńf�E�E�B�b�g����𗦂����I�����_�̎w���҂ŁA���̌�p�������A���[�Ƃ̌����ʼnp�����ƂȂ����l���ł���j�̃C�M���X�Ƃ̊Ԃ̐푈�ł̊C��ł���B

�@����͐�ǂ̋A�������߂��킢�ł���Ƃ������́A�ނ���ے��I�ȈӖ��̂ق��������C�킾�����B�푈�����ɂ����Ă̓t�����X�͑��̂ق����ǂ���������A�p���͉�����C���ł��������A���̌ニ�C�̋��Ђɖڊo�߂Ċ͑����������߁A���̎����ɂ͂��łɃt�����X�͑��͑S�̓I�ɗɂ������B

�@���������C�ɂ͂��̔F���������A�ȕ����̊͑��ɉp�͑��Ƃ̌��𖽂����B�t�����X�͑��w�����̃g�D�[�����B���́A���̖��߂ɂ���ĂQ�{�̐ǐ��̓G�͑��Ƃ̌���]�V�Ȃ����ꂽ�B���������͊F���C�̖��ߏ��ɔ����Č����������悤�i���������A�g�D�[�����B���͟����̊͑��̗��x�ɂ����A�u�����Ȃ��v�킢���`�����ł����ނ��ƂɌ������B

�@��{�̓G�ƌ�킷�邽�߁A�ނ͕ς�����w�`���̗p����B�܂��ނ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�͑����������S������邱�Ƃł���A�����s���̎��R��D��ꂽ�Ȃ�ΐ��ŏ��鑊��ɑ��ď����ڂ͂Ȃ��B���̊ϓ_����ނ��S���ׂ����Ƃ́A�����̐��̐擪�̏����ł���B

�@���̐擪�͑��̕��Ɏ��Ă���ƑO�q�������A�t�ɑ����_�����O���Ė��ȂƂ���Ɏh�����Ĕ����Ȃ��Ȃ�A�͑��S�̂̓������~�܂��Ă��܂������ł���B�܂�p���Ƃ��ẮA���Q�o��Ńt�����X���̐擪��}���Ă��܂��Ύc��͊ȒP�ɗ����ł��邱�ƂɂȂ�B

�@�����Ńg�D�[�����B���͑O�q�̊e�͓��m�̊Ԋu��傫������Đ��̒����葤�Ɠ����ɂ��A�����ɑO�ɍs���ɂ��������đ��葤���̋������J���悤�ɂ����B

�i�}16�j

�@���̂悤�ɂ��Đ擪���������邱�Ƃ�����A�݊p�̐��㔼��������������ƌ�킵���̂ł���B���̓��̐퓬�ł́A���ꂾ���̗ɂ�������炸�t�����X���ɂ͈�ǂ̑��Q���Ȃ��A�t�ɉp���ɂ͓�ǂ̑��Q���o���B

�@�����������̑ދp�ł̓t�����X���͐�^�Ɍb�܂ꂸ�A���V��ō��ʂ���D�������A���̓\���C���E���C�����܂ߏ\���ǂ��A�p���̕������ΑD�A���邢�͎���̎�ŏĂ�����ꂽ�B���ǂ̂Ƃ���p���̏����ƂȂ����킯�ł��邪�A�������C���𐳂����c�����Ă����Ȃ�A�t�����X�͑��͍`���ɂ������ďo�Ă����ɉp���̕s�폟�ƂȂ�ׂ��͂��ł������B�����ׂ��łȂ��킢���s�Ȃ�ꂽ���炱��Ȋ�Ȍ��ʂƂȂ����̂ł���B

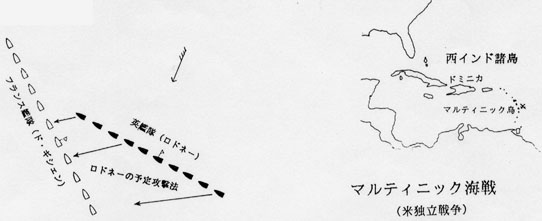

�E�}���e�B�j�b�N�C��i�P�V�W�O�N�j

�@�ēƗ��푈�̖u���ƂƂ��ɁA�t�����X�̓A�����J�Ɠ������Ă�����x�����邪�A�t�����X�͂���ɂ���ɏ悶�Đ��C���h�����ɂ�����C�M���X�̊C��x�z������邱�Ƃ�_���Ă����B�C�M���X�Ƃ��ẮA�k�Ė{�y�̐A���n��������̂͂�ނȂ��Ƃ��Ă��A���C���h�����̐��C���͏���Ȃ��B���̂��߉��x���������C�킪�J��L����ꂽ�B�@

�@�푈�����ɂ͉p�C�R�ł͐l����̖�肩��L�\�Ȓ�����܂肢�Ȃ��������A�����ɂȂ�Ɣ\�͂̂������o�Ă���B���h�l�[�����̍ő�̈�l�ŁA�ނ��A�����J�E���C���h�ɓ������Ă���ŏ��̑�C�킪�}���e�B�j�b�N�C��ł���B

�@�p�����͑��͐��C���h�����}���e�B�j�b�N���t�߂Ō݂��Ɏ��F���Đڋ߂��A�ǂ��U���ʒu���Ƃ邽�ߊ͑��^���ɓ������B���葤���D�ʂȈʒu�ɂ����ߗ��R�Ƃ��ۈ���ɂ킽���Ċ͑��^�����J��Ԃ������A���Ƀ��h�l�[�͑��͑��葤�̌㔼���ɉs�p�I�ɐڋ߂���ʒu�ɂ����Ƃɐ����A���h�l�[�͑S�͂ɑ��đ��葤���̌㕔�ɎE������悤�w������B�����������̊͒������͂��̐M����������A�����Ɠ����͔ԍ��̓G�͂Ɍ������Ă��܂��A��D�̗D�ʂ݂͂��݂������邱�ƂƂȂ����B

�i�}17�j

�@���̐킢�ʼnp���͏��ɂ͏��������A�w�`�̓_�ł��ꂾ����D�̈ʒu�ɂ��邱�Ƃ͒������A��Ƀ��h�l�[���u���������̊͒����������̖��߂𐳂����������Ă����Ȃ�A���̊C��͎����̐��U�ōő�̏����ƂȂ����낤�v�Ɖ����������̂����Ȃ�����b�ł���B

�@�܂��A�p�C�R�ł͂ǂ������s�����Ƃ邩�ɂ��Č��K����߂Ă���A����ɂ��������čs������Ύ��s���Ă����܂�ӔC�͖���Ȃ������B����ɂ���Đ��R�Ƃ����͑��s�����\�ł��������ʁA�����ΐ�p�̍d�����������Ă݂��݂������̋@����킷�邱�Ƃ��������B���̊C��Ȃǂ͂��̍D��ƌ����邾�낤�B�i������������Ƃ��Č��K��̉��l���ɔے肷��̂͑��v�ł��邪�B�j

�@���h�l�[�͂��̌�h�~�j�J�C��ɂ����ăh�E�O���[�X��w���̃t�����X�͑��Ƃ̐킢�ɑ叟���������߁A�p���̐��C���h���C���̖h�q�ɐ�������B

�E�A�u�L�[���i�i�C���j�C��i�P�V�X�W�N�j

�@�t�����X��v���̖u�������N�A�i�|���I���͂��łɓ�N�O�̃C�^���A�����ʼnp�Y�ƂȂ��Ă����B����v�����{�͔ނ̗͂�����ɂȂ肷�������Ƃ�����āA�������牓�����������Ă���A�G�W�v�g�������āA����悭�Δނ̎��ł��肤�B�i�|���I���̑��͂����m���Ă͂������A���M�̂���ނ͂ނ��낱���ʔ����ƍl���A�����Ď��s�Ɉڂ����B

�@�c�[�����ŏ�D���������R�́A�n���C�������ăA���L�T���h���A�t�߂ɏ㗤�A�i�|���I���͂��̂܂ܓ������N�U���J�n���邪�A�u�����[�C��̗���͑��͕t�߂̃A�u�L�[���ɒ┑����B

�@����p���́A�i�|���I�����t�����X���o�`�����Ƃ̏��ăl���\���͑����ǐՂ��n�߂�B�l���\���̓i�|���I���̖ړI�n���A���L�T���h���A�ł���Ɛ��������f�������A����ɂ��m��Ȃ������Ƀt�����X�͑���ǂ������Ă��܂��A�ނ��A���L�T���h���A�ɒB���Ă݂�Ƃ����ɂ͂܂��������Ȃ������B

�@�l���\�����Y��Œn���C�����������T������Ă���ԂɃi�|���I���͏㗤���s�Ȃ��Ă��܂����̂����A�l���\����������x�G�W�v�g�ɖ߂��Ă݂����A�A�u�L�[���ŗ���Ԃ����Ă���t�����X�͑����A�����ɍU���Ɉڂ�B

�@�̂��ł������̂ō��ʂ̊댯�͂��������A�l���\���͒ǂ������ĉʊ��ɑ��葤���̓����ݍ��ނ悤�ɍ��E��������U�����������B

�i�}18�j

�@

�@�┑���Ă���͑��͐擪���ア�ƌ������������ďW���U�����������킯�����A���̐擪���ア�̂��������ł�����ƌ��Ă݂悤�B��̂ɂ����āA���D�Ƃ������͎̂��̃��J�j�Y���ɂ���Č��������Ői�ށB���𗱎q�ƍl���A����ƍl���Ēe���Փ˂��N����Ƃ��悤�B���̏ꍇ���ɂ͐}�̂悤�ɔ���p���͂��炭�B

�i�}19�j

�@�Ƃ��낪���̉��̑D�̂́A�D�̂̌`���g����Ȃǂɂ���āA�c�����ɂ̓X���[�Y�ɓ������������ɂ͐��̒�R�œ����Ȃ��B���������Ĕ��̎�����p�̂����̉����������͉^���ɂقƂ�NJ�^�����ɏc������������������O�֓������͂Ƃ��Ă͂��炭�̂ł���B�܂���������ւ͐i�߂Ȃ����A�W�O�U�O�ɉ^������������ĕ����オ���Ă������Ƃ��\�ƂȂ�B�@

�@���ꂪ�i���ȗ����������j�D�����������ł��i�߂闝�R�����A�����ŏd�v�ɂȂ�̂͒┑���ĐÎ~������Ԃ��炢���Ȃ肱�������^���ɓ��邱�Ƃ͌������Ƃ��Ăł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�܂����]���Ēǂ����ŏ����i��őD�ɍs���������Ă���悤�₭���������������ł���悤�ɂȂ�B

�@�┑���Ă���͑������������Ő擪��G�ɏP��ꂽ�ꍇ�A�����̌���͂��̖��ɑ�������B�܂�D�ɍs���������邽�߂Ɉ�U�A����Ă���Œ��̐擪��u������ɂ��Ăt�^�[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�@

�@�i�}20�j

�@

�@�\���ɍs���������Ăы~���Ɍ��������Ƃ��\�����A����܂ł̊Ԃ͌���I�Ɏキ�Ȃ�B�Ȃ��A�┑���Ă��鑊����U������ꍇ�A�U�����́i�P��������I�ׂ�̂�����j�킴�킴���������ŏP���n���͂��Ȃ��B�K�����ォ��ǂ����ŏP���B

�@�ł͕��������t�ŁA�┑���Ă���͑��̌�납�畗�������Ă���ꍇ�͂ǂ����H���̏ꍇ�͊͑��͒ǂ����Ŕ�r�I�y�ɏo�`�ł���̂ŁA���������̏ꍇ�قǂɂ͍������Ȃ��B�^�����Ɍ��������������̂Ǝ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�B

�@���ăl���\���͑��ł��邪�A�ꎞ�̓t�����X�͑��͌������C�����s�Ȃ��A�l���\�����g���������鎖�ԂƂȂ������A�p���̖ҍU�̑O�Ƀu�����[�C�̊��́u���E�I���A���v�͔������A�t�����X���̔s�k�͌���I�ƂȂ����B

�@���̏ꍇ�A�P��ꂽ���������ɐ������邩�ǂ����́A���d���Ĉ�U���𗣂ꂽ��q���Ăтǂ��Q�����邩�ɂ������Ă��邪�A���̎����B���k�[�u��������q�͐擪�ɎQ�������ɓ������Ă��܂����B

�@�Ȃ��A�G�W�v�g�����v��Ƃ������̂̓t�����X�ł̓i�|���I���ȑO�ɂ����C�P�S���̎��ɒ�Ă��ꂽ���Ƃ����邪�A��Ď҂͂��̃��C�v�j�b�c�ł������B�i���_�����͂��Ȃ������B�j�܂����̃i�|���I���̃G�W�v�g�����R�ɂ̓t�[���G���Q�����Ă������Ƃ����������Ă������B

�E�g���t�@���K�[�C��i�P�W�O�T�N�j

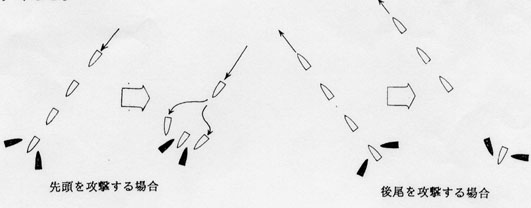

�@�O�N�ɍc��̈ʂɂ����i�|���I���͉p�{�y�㗤�����v�悵�A���ۂɂ��̏�����i�߂ăh�[�o�[�C�����݂ɑ�R���W�߂Ă����B�����Ĉꎞ�I�ɉp�C�R���\�Ԃ��Č������A���̂����ɗ��R�ɊC����n�点�ď㗤�����悤�Ɗ�}���Ă����̂����A���njv��ɂ��A�邪�����ď㗤���͒f�O�����B���������̏㗤���x�����邽�߂ɏW��������ꂽ�t�����X�E�X�y�C���A���͑��͂��̂܂܌��j���邱�ƂȂ��X�y�C���암�̃J�f�B�X�`�ɓ��`���Ă����B���̌��j���s�Ȃ����̂��g���t�@���K�[�C��ł���B

�@���������ڂ��������ƁA�i�|���I���̓����̌v��ł́A�܂���U�t�����X�͑����吼�m�������Đ��C���h�������ʂɏo�����A�p�͑��ɒǐՂ����Ă��̕��ʂɗU���o���B�����ł��܂��ǐՂ�U����āA�p�͑������C���h�ł��낤�낵�Ă��邤���Ƀt�����X�͑��͍Ăё吼�m������A��Ăɍ������Ė{���ߊC�ňꎞ�I�ɐǐ��̗D�ʂ�B������B�����ĉp�͑����߂��Ă���܂ł̊Ԃɏ㗤�R�Ƀh�[�o�[�C����n�点�悤�Ƃ������̂ł������B�i���̐}�Q�Ɓj

�@�������p���͂��̗z���𑁊��Ɍ��j��A�܂��t�����X���̎w�����ł��������B���k�[�u�i�A�u�L�[���̊C��̂Ƃ��̐l���ł���j�̕s���f����`���āA�������C���̈ꎞ�I���C���m�ۂ��������Ȃ������B�i�|���I���̓`�����X�ɓq���Ă����̂��낤���A�ʖڂƂ킩���Ĕނ͂������Ɖp�{�y�㗤��f�O���A��������[���b�p�����Ɍ����Đi�R���J�n�����B

�@���̌�J�f�B�X�`�ɑޔ��������E���A���͑����A�`�O�Ńl���\���͑����҂��ĊĎ����Ă������A�i�|���I�������B���k�[�u�ɑ��ďo�`���Ēn���C�Œn��R�̎x�����s�Ȃ��悤�ɖ��������߁A�ǐ��ł͏��邪���x����ɂ����Ċi�i�ɗ��A���͑��̓J�f�B�X���o�`�A����͒����Ƀl���\���ɒʕ�A�g���t�@���K�[���t�߂ŗ��͑��͐ڐG����B

�@���̂Ƃ��l���\�����Ƃ�����@���������s����@�ł���B���������ۂ̐w�`�͂s�̏c�_����{�ɂȂ��Ă������߁A�ނ��냮����@�ƌĂԂׂ��������낤���B����͂Ƃ������A�l���\���͎����̊͑�����A���葤�̐��ɐ^������˂����ޑ�_�ȍs���ɏo��B�ʏ�̐��ł͊��͂͐��̒����Ɉʒu���邪�A���̏ꍇ�l���\���̊��̓r�N�g���[�Ǝ��Ȏw�����̊͂����ꂼ����̐��̐擪�ɗ����ēˌ����s�Ȃ����B�l���\�����g�̐��͑��葤���̒����ɁA���Ȏw�����R�����O�E�b�h�̐��͌㕔�ɓ˓�����B

�i�}21�j

�@���̐w�`�̈Ӗ��ɂ��Ă͑����̋c�_���Ȃ���Ă��邪�A�܂��S�̓I�Ɍ����āA���葤�̑O�q�Ƃ͐ڐG������Č㔼�����ɍU�����W������`�ɂȂ��Ă���B�܂��A���̕�悽����̐擪�̏Ռ��͂��ő���Ɋ������i�D�ł��邱�Ƃ��킩��B

�@���ɁA�l���\�����g�̐��͑��葤�̊��͂ɒ��ړ˓����邱�Ƃ�_���Ă���B���͂��܂����ł��Ă��܂����Ƃɂ���Ďw�������������A�����ԂɎ������ނ��Ƃ����炭�l���\���̑_���̈�ł������B������̊��͂��^����ɗ���̒��ɓ����Ă��܂����玩���̊͑��̎w�����������邱�ƂɂȂ邪�A���͂������l���\���͑��̋��݂ł���B�l���\���͓������畔���̊͒��������S�����������l���\���̕��g�̂悤�ɍs������悤�P�����Ă���A�l���\���͑��͋���ȓ��E�ӎ��Ŏx����ꂽ������Ɨނ̂Ȃ��͑��������̂ł���B

�@�܂藼�R�Ƃ��ɗ����ԂɊׂ��Ă��܂��A���葤�͊��͂���̐M�����͂��Ȃ���ΐ_�o��ؒf���ꂽ�葫�Ɠ��������A�l���\���͑��͐_�o����Ă��葫�͊e�ɓ���s�����Ƃ�邱�ƂɂȂ�B���ہA�l���\�������̐퓬���ɓG�ɑ_������ďd�����A�Ԃ��Ȃ����S�����ɂ�������炸�퓬���S���x��Ȃ����������Ƃ����Ă����ꂪ�킩��B

�@���̐w�`�̎�_�́A�͂̑S�Ă����܂�ɂ���{�̐��̐擪�����ɏW������Ă��邽�߁A���̉s���������ӂ���邩�������邩�����ꍇ�A���͂���̐퓬�͂͑̂��Ȃ��Ȃ����Ƃł���B���ہA�擪�̊͂͑��葤�̏W���C�𗁂тĕ��ӂ����댯�͂������̂����A�l���\���͑��葤�̗��x���l���A�C�̖��������Ⴂ�Ɣ��f���Ă��̃��X�N�̑傫����@�ɓ��ݐ����̂ł���B�����͔ނ̔��f�ǂ���ł��������A�����}�X�g��ł��|����ł��������Ȃ��Ƃ���ł������B

�@���̊C��̏����ɂ��A�p���̊C��x�z�͌���I�Ȃ��̂ƂȂ�A���ǂ̓i�|���I���̔j�ǂ������o���̂ɂ��Ȃ荪�{�I�Ȗ������ʂ����ƂƂȂ����B���̊C��́A�����ǂ��蔿���R�͎���̒��_�ɗ����̂ŁA�����荇���������Ήp���͂��̌�P�O�O�N�ɂ킽���Ă��̂悤�ȑ�C����o�����邱�Ƃ��Ȃ������B

�E���{�C�C��i�P�W�O�T�N�j

�@�g���t�@���K�[�C�킩�������S�N�ځA���{�̍��̑��S������������C��ł���A�T���͈ȑO�ɏq�ׂ��B���V�A���̃o���`�b�N�͑��Ɨ����͑������������悤�Ƃ�����}�́A���łɗ����͑��̉�łɂ���Ēׂ��Ă������A���{�̍��͂͂��͂€�肬��̂Ƃ���܂ŗ��Ă���A�o���`�b�N�͑����E���W�I�X�g�b�N�ɓ���Ă��܂��Α����u�a�͖]�ݔ��ł������B

�@��������Ƃ�����@�i����͎Q�d�̏H�R�����̔��Ăł��邪�j�͂s���^�̂�����������̓l���\���̏ꍇ�Ƃ͂��傤�Njt�ŁA���x�͎������s�̉��_�ɂȂ�̂ł���B�i��ʂ̂��߁A�����ł͋t�s����@�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�j

�@�g���t�@���K�[�ɂ����Ă��A�擪���W���C�𗁂тĕ��ӂ����͈̂�̊댯�Ƃ��đ��݂��Ă������A�ނ���t�ɂ����ϋɓI�Ɋ������A�W���C�̈З͂��ő���Ɉ����o�����Ƃ�_�����킯�ł���B�C����Ƃ������Ƃ��ƁA�s���̏c�_�̑��葤����͗L���˒��O�ɂ��Đ퓬�ɎQ���ł����A�W���̌������ł��L���Ɋ������Đ擪�����j�ł���B

�i�}22�j

�@���̐�@�͓��{���̎ˌ��̖������̍����ɂ���Ă͂��߂ėL���Ȃ��̂ł��蓾���ƌ�����B���傤�ǃg���t�@���K�[�ł̃t�����X�͑��̏Ƃ͋t�������킯�ł���B

�@���̐�@�̎�_�́A�����炪��́u�҂��v�̑̐��ɂȂ�Ƃ����_�ɂ���B�l���\���̂s����@�̏ꍇ�A�Ƃɂ�������̉����ڎw���ē˂�����ł����Ηǂ������B����Ί͑��^���̎哱����������ɂ������킯�����A�t�s����@�̏ꍇ�A���肪�˂�����ł��Ă����̂�҂Ƃ����`�ɂȂ炴��Ȃ��B��ɑ��葤�̓�������������̂͂��̐�@�ł͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��̂ł���B

�@�Ⴆ�ɒ[�Șb�A��̊͑����������璼�p�ɐڋ߂��Ă����Ƃ��悤�B���̏ꍇ�A���i�R�[�X�ł������̑��x�̂�����Ƃ����덷�ɂ���āA�ǂ��炪�s���̉��_�ɂȂ邩�͑S���t�]���Ă��܂��B

�i�}23�j

�@���nj��C��ŊJ�킷��ꍇ�A���܂��s���̉��_�ɂȂ邽�߂ɂ͑��̏ꍇ�ǂ����ŁA���Ȃ�ڋ߂�����Ԃʼns���^�[�����s�Ȃ����̃^�[���̈ʒu���̂��̂͊C��̈�_�ƂȂ��ē����Ȃ����߁A���葤�̍D�ڕW�ƂȂ�₷���B������u�G�O��̊댯�v�ł���B

�@���ɐ擪�̊��͂����ӂ���Ă��܂��Α卬���Ɋׂ肩�˂��A���������̃��X�N�̍�����@���Ƃ蓾�����R�̓l���\���̏ꍇ�Ƃ��Ȃ莗�Ă��āA�����͑��͂��Ȃ��p�v�z�̓��ꂪ���Ă������߁A�ЂƂ��т���������@���Ƃ�ƌ������ȏ�A���Ƃ����͎O�}�����ӂ���Ă��͑��͂��̂܂܍s�����Ƃ葱�����ƌ�����B�܂����葤�̃��V�A�͑��̎ˌ��\�͂����܂荂���Ȃ����Ƃ����f���R�̈�������낤�B�t�Ƀ��V�A���̃��t�F�X�g���F���X�L�[��͐ꐧ�N��I�ȓ������s�Ȃ��Ă������߁A���̓X�����t�����j�����Ɠ����Ƀ��V�A�͑��͊͑��Ƃ��Ă̔\�͂������Ă��܂����B�Ȃ��A��������̃��V�A�C�R�ɑ��āA�u���V�A�͑��Ɍ����Č����A���s���ł�����łȂ����̐擪���U�����������悢�B����ɂ���ă��V�A�͑��͂Ђǂ���������v�ƃl���\�������������Ƃ�����̂����A���{�R��]�̓��ɂ��̌��t�����������ǂ����͖��炩�ł͂Ȃ��B

�@���̐킢�Ń��V�A�͑��͂قƂ�lj�ł������A���I�푈���ꎩ�̂��ߗ��ɂȂ��������ȋߑ��̎�����ł��������߁A�e���������̊ϐ핐����h�����A���ɂ��̓��{�C�C��̐�P�͊e���������č̂���ꂽ�B

�E���g�����h���C��i�P�X�P�U�N�j

�@�p���ł͓��I�푈�̐�P�������A�p�C�R�̃t�B�b�V���[�R�ߕ����̎w���̂��ƂɐV��̓h���b�h�m�[�g����������A�e���͖{�i�I�ȑ�͋��C��`�̎���ɓ˓�����B���̎����p���ɂƂ��Ă͓��Ƀh�C�c�C�R�̒ǂ��グ�͋��Ђł������B�Ƃ͌����Ă��p���͂��낤���ĊC�̏����Ƃ��Ă̒n�ʂ͕ۂ��Ă����B�@

�@��ꎟ���E���͂��������̂��ƂŖu�������B�V���h�C�c�C�R�ɂƂ��Ă͂�͂�p�C�R�̗͂��͂˂̂��邱�Ƃ͂ł����A�����𐧖�Ċ͑��͊�n�ɂ����肪���������B���g�����h���C��́A�h�C�c�����`���ŋ����ʂĂ���͈ꂩ�����Ŏ�͊͑����o�������A����悭�Ε��U��Ԃ̉p�͑��ɑ������A���葤�ɑ��Q��^���ăX�R�A���グ�悤�Ƃ������̂ł���B

�@���̊C��ɂ����Ă͏��m��͕������݂��ɏd�v�Ȗ������ʂ������B���ꂪ���������Ē�@���s�Ȃ��A��͊͑��̖ڂɂȂ�Ɠ����ɁA���葤��͂������炪�҂��\����ʒu�ɗU�����ޖ������ʂ������B�@

�@�C�̎˒����������I�푈������L�тĂ������߁A��͓��m�͏��핔���̏������Ƃɑ�������F���Ȃ��œ����A���F�E�����Ɠ����ɖC�킪�n�܂�Ƃ����`�ԂɂȂ����B

�@�擪�͗��R�̏���͑����m�̌��Ŏn�܂�A�r�[�e�B��̉p���핔�����h�C�c�̏��핔���Ǝ�͕������A�p��͂��҂��钆�ɗU���Ă������B�W�F���R�[��̎w������p��͊͑��͋t�s���̐w�`�ł�����}�����A�h�C�c�͑��ɏW���C�𗁂т���B

�i�}24�j

�@�h�C�c��͂𗦂���V�F�|�A���㩂ɂ͂܂������Ƃ�m��A�S�͈�Ăɉ��ĉp�͑����牓������B���̌�V�F�[�A�͉p���ɑ傫�ȑ��Q���o�Ă����̂�������Ȃ��Ǝv���A������x�����Ԃ��ĉp�͑��ɐڋ߂������A�ĂуW�F���R�[�́i�t�H�j�s����@�ɉ���Đ퓬��f�O�B���������Ȃ��܂ܗ��R�͊�n�ɖ߂����B

�@�W�F���R�[�͔��ɗL�\�Ȓ�ł���A�܂����I�푈�Ɠ����t�s����@���Ƃ����̂ɂȂ�����I�Ȑ�ʂ��オ��Ȃ������̂��낤���B���͏̈Ⴂ�������B���I�푈�ɂ����Ă̓��V�A�͑��ɂ̓E���W�I�X�g�b�N�Ƃ����ړI�n������A���{�͑��͂��̓��̓r���ɗ����ӂ��������i�D�ɂȂ��Ă����B���������g�����h�C��͌��C��̑�����ł���A�h�C�c���ɂ͐؎��ȖړI�n�⓹�Ƃ������̂��Ȃ������B�܂�t�^�[�����悤�Ǝv���Ή��̐�����Ȃ������킯�ł���A��������������悤�Ƃ����ꍇ�ɂ͌���I�Ȑ킢�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�@

�@���̊C�킪�h�C�c��͑��̎�����̍Ō�̏o���ƂȂ�A���ljp�C�R�̊C�㕕�����ŏI�I�Ƀh�C�c�����ɓ������̂ł���B����C�M���X�ł̓h�C�c�͑������ł��Ȃ��Ŗ{���ɋA���Ă��܂����Ƃ������R�ŃW�F���R�[�͔��ꂽ�B�����������̉p�C�R�Ƃ��ẮA�h�C�c�͑����\���ɕ����������邱�Ƃ��ł���Ώ\���������̂ł���A�܂��p���̊C�R�͎��̂��g���t�@���K�[�̂Ƃ��قǐ�ΓI�D�ʂɂȂ������B�����̏��l������A���E���悭�F�����ĉp�͑��p�̊댯�ɂ��炳�Ȃ������W�F���R�[�̔��f�͐����������ƌ����邾�낤�B

�E�X���K�I�C���C��i�P�X�S�S�N�j

�@�����m�푈�ɂ�����ł�����I�ȊC��̓~�b�h�E�F�[�C��ł���A�����܂ł��Ȃ�����͋���̂̊C��ł������B�c���̐��Ő키��@�����͂��͂ł͂��肦�Ȃ��������A����ɂ����āi�q��W�҂������j�ĊC�R�m���̊Ԃł͓��{�C�C�����퓬������Ă݂����Ƃ������Ƃ���̖��Ƃ��Ďc���Ă����B���ۃj�~�b�c�����ȉ��A�ނ�̂ق����ނ��낱�̎����̓��{�C�R�m����蓌����̌�p�҂Ƃ�������������B

�@�X���K�I�C���C��̓��C�e�C��̖��ő��̂�����A�̊C��̈�ŁA�C��j��A��͓��m�̍Ō�̐킢�ł������B���C�e���ɏ㗤�����ď㗤�R��@���ׂ��A���{�̐�͕����̓��C�e�p�ɓ˓����͂���A���̂����X���K�I�C����ʂ��ē��낤�Ƃ���������̊͑���Đ�͕������}�������̂����̊C��ł���B

�@���̂Ƃ��Đ�͕����͍s������Ւf����`�ŋt�s����@�ɏo�Đ����͑������j�����B���̏ꍇ�A�����C�����߂���킢�œ��{�͑��͂�����ʂ邵���Ȃ��A�đ��͑҂��\���Ă������ł悩�����킯�ł���A�t�s����@�̌��_�͏o�Ă��Ȃ������̂ł���B�Ȃ��A�t�s����@�͂�����O�ɂ��K�_���J�i���ߊC�ŁA�K�_���J�i�����˓����͂��낤�Ƃ�����{�͑��ɑ��ĉ��x���đ����p�������Ƃ�����B����ɑ��ē��{�C�R�̑�����x�������p���邱�Ƃ��Ȃ������Ƃ����͔̂���Ƃ����ׂ����낤�B

�@�ȏ�ŏc�������߂���C��j�T�ς͏I���B

�i�}25�j

�y���V�A�鍑�ƃM���V�A�̐킢

�C�R�Ƃ������̂����j�ɓo�ꂷ��̂͋��炭�t�F�j�L�A�l�̎�ɂ���Ăł͂��邪�A�ނ�͗��j�������c�����ƂɔM�S�ł͂Ȃ��A���j���̒��ɖ��m�ɂ��̊������L�����̂̓M���V���l�����̖{�y�h�q�킽��y���V���푈�̎��ł���B

�@�y���V���푈�͑O��R��ɂ킽���čs��ꂽ�B����ڂ̉����͕s���ɏI���A����ڂ̓}���g���̐킢�i�O�S�X�O�N�j�ŃM���V�������h�q�ɐ����A�����đ�O��ڂ͂��̂����ő�K�͂̉����ƂȂ�A�T���~�X�̊C��i�O�S�W�O�N�j�Ńy���V���R�ƃM���V���R�̌��˂ƂȂ����̂ł���B�ȉ��A���E�j�I�Ɍ��Ă��d�v�Ȃ��̊C��ɂ��ďq�ׂĂ݂悤�B

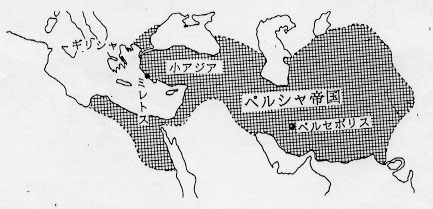

�@�����̃y���V���i�A�P���l�X���j�͂܂��������卑�ł���A�R���͂Ƃ����_�Ɋւ��Ă̓M���V���͐��̖ʂœ��ꑾ���ł��ł���悤�ȑ��݂ł͂Ȃ������B���������̃A�P���l�X���y���V���Ƃ����鍑�͈ӊO�ɎႢ���ł���B����L�����X�剤�ɂ���Č�������A�J���r���Z�X�A�_���E�X�Ƃ������p��ɂ���ċ}���ɖc�����đ�鍑�ƂȂ�A�T���~�X�C��̎��̉��N�Z�X�N�Z�X�͂܂��l��ڂ̌N�傾�����B�����̃y���V���鍑�̔Ő}�͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B

�@�i�}26�j

�@

�@

�@��������Ă��킩��ʂ�A�M���V���Ƃ������̂͐��̂ق�̕Ӌ��ɉ߂��Ȃ����A�y���V���ɂƂ��Ă��M���V���͂ǂ����Ă��~�����̓y�Ƃ����킯�ł͕K�������Ȃ������B�������y���V���ɂƂ��Ă̖��͏��A�W�A���݁A���Ȃ킿�M���V�����猩��G�[�Q�C���͂����������ɂ���~���g�X���͂��߂Ƃ���M���V���i�C�I�j�A�j�A���s�s�ɂ������B

�@�y���V���͂����̓s�s��Ő}�ɂ����߁i����͑嗤���ɂƂ��ĉ��݂ł���ȏ㓖�R�̂��Ƃł���j��r�I���₩�ɂ�������Ă������A�A���s�s���ɂ̓M���V���l�Ƃ��Ă̖����ӎ��������Ԃ葱���A������Ƃ��������I�Ȃ��ꂪ���[�ƂȂ��āA�~���g�X��M���ɂ���版�ݐA���s�s�͈�Ăɔ����ɗ����オ��B

�@�M���V���Ƃ����Ƃ���͎��m�̂悤�ɓs�s���Ƃ̏W���̂ł���A����܂ł̃M���V���̗��j�Ƃ������͓̂s�s���Ɠ��m�̐푈�ɖ������Ă����B�������Ί݂̐A���s�s���y���V���Ƃ������G�Ɛ���Ă���̂����āA�ނ�̒��ɃM���V���l�Ƃ��Ă̖����ӎ����R���オ��A��v���Ă��̔����̎x���ɏ��o���̂ł���B

�@�����Ȃ��Ă̓y���V���Ƃ��Ă��̂ĂĂ͂������A�M���V���E�C�I�j�A���E�Ƃ̑S�ʐ푈�ɓ˓�����B�M���V�����́A�A�e�l�����R�͂��C�I�j�A�ɔh�����ĘA���͑���Ґ����A�~���g�X�t�߂̃��[�f�Ńy���V���͑��ƌ��ˁi�O�S�X�V�N�A���̃��[�f�̊C�킪�j��ŏ��̑�C��ƌ�����j�A�M���V�����̑�s�ƂȂ�A�~���g�X����̂���ĂЂƂ܂����A�W�A���݂̔����͐������ꂽ�B

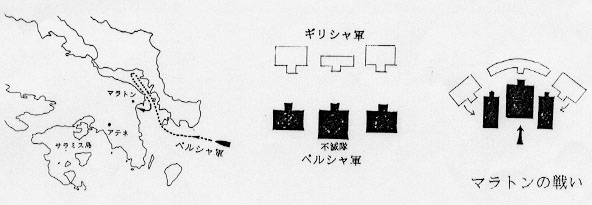

�@�����ăy���V�����͑Ί݂̃M���V���{�y�����ɏ��o���B�O�q�̂悤�ɁA��P���͓r���Ŋ͑����\���J�ɉ���Ď��s���A����ɂ����ėL���ȃ}���g���̐킢�ƂȂ�B���̎��_���E�X�剤�́A��r�I���Ȃ����͂ŖړI��B�����邱�Ƃ��l�����B���Ȃ킿�M���V�����������͂̒��S�ł���A�e�l�𐭎��I�ɖ��͉����Ă��܂�����ŗǂ��̂ł���A����ɂ̓A�e�l�����ł̓}�h�����𗘗p���āA�e�y���V�����͂ɃN�[�f�^�[���N�������邱�Ƃ���Ԃ̑����ł���B

�@���̖ړI�̂��߂ɁA�_���E�X�͔�r�I���K�͂̌R�c���C�H��ʂ��ăA�e�l�t�߂̃}���g���ɏ㗤������B����ɂ���ăA�e�l���͈�̃W�����}��˂��t������B���葤�㗤�R�����ނ��邽�߂ɂ́A��͂��A�e�l���o�ă}���g���܂ŏo�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������͂��o�����Ă��܂��A�e�l�s�����蔖�ɂȂ�A�N�[�f�^�[��������邽�߂̏\���ȕ��͂��c��Ȃ��B

�@�܂�y���V�����Ƃ��ẮA�}���g���ɏo�Ă����A�e�l�̌R���͂ł��邱�Ƃ͕K��������ΓI�ɕK�v�ł͂Ȃ������B�A�e�l�̌R���͂��s�O�ɓB�t���ɂ������A�����̈Ј��Ŏs���_�I�ɓ��h�����ăN�[�f�^�[���N�����������ŏ\���Ȃ̂ł���B�A�e�l���͂����m����}���g���������B

�@�y���V���R�Ƃ������̂́A�鍑���̂����ۂ����̓y�̕������X�ɌR�ɉ����Ă������W�ォ�Ȃ�G���ȕ��m�̊W�߂ł���B��������܂���킹�邽�߂ɒ����Ɂu�s�ő��v�i�A�^�i�g�C�B�s�����Ƃ����j�ƌĂ�鉤�����̐��s����������A���ꂪ���j�ƂȂ��ēˌ����邱�ƂœG�ӂ����@���Ƃ��Ă����B

�@�M���V���R�͏��R�~���e�B�A�f�X�̎w���̂��ƁA������t��ɂƂ邱�Ƃ��l����B���Ȃ킿�w�`�̗�������������ƂƂ��ɍ���ɔz�u���A����ɑ��Ē����͔������ĒJ�ɒu���B��������ƁA�y���V���R�����́u�s�����v�͂�����̎ア�������ǂ�ǂ��Ă������A���������͂����������āA���ʓI�ɑ���𗼑������ݍ��ތ`�ԂɂȂ�B

�@

�@

�@

�i�}27�j

�@

�@���ۂ̐퓬�ł����̖ژ_���͌����ɓ�����A�M���V�����͑叟���������߂�B����y���V���R�͔s��͂������̂́A�蔖�ȃA�e�l�s���P���܂��`�����X�͂���ƍl���A�����c���Ă���R�͒����ɏ�D���A�C�H�A�e�l�Ɍ������B

�@�����j�~���邽�߂ɁA�����������߂��M���V���R�͒����ɃA�e�l�ɋ}�s���A�h�����Ď��Ȃ����B�i����������������ƁA�Ȃ���̗L���ȓ`�߂����ʂقNj}���ő���Ȃ���Ȃ�Ȃ����������[�����������Ƃ������̂ł���B�j

�@���̂悤�ɑ��������s�ɏI���A��O��ɒ��肵�悤�ƍl���Ă���Ƃ��Ƀ_���E�X�剤�͎������A�q�̃N�Z���N�Z�X�����̌���p���B

�@�����͑�̂Q���T����x�̕��͂ōs�Ȃ�ꂽ���A�N�Z���N�Z�X�͍���͐��̗͂ŌR���I�ɂ��݂Ԃ����Ƃ��l���A�Q�O���̑�R�ŃM���V���ɔ��낤�Ƃ���B����M���V���ł̓~���e�B�A�f�X�ɑւ���ăe�~�X�g�N���X���R���ʂ̎w���ɓ������Č}����������i�߂��B�@

�@�e�~�X�g�N���X�Ƃ����l���ɂ��Č����A�����I�A�헪�I�Ȓq�d�ł͑S�M���V���j��ʂ��đ����g�b�v�Ɉʒu����l���ł��낤�B���������̒m�b�����n�̂悤�ɖҁX�����A�w���҂Ƃ��Ă̐l�]�Ƃ����_�ł͏��X��肪�������悤�ł���B

�@���ă}���g���̏����ɂ���āA�����̃M���V���l�͂���ō���͋������Ǝv���Ă������A�e�~�X�g�N���X�͍ēx�̂����Ƒ傫�ȉ������s���邱�Ƃ����������\�����A�����������Ɏs���ɐ������B

�@�e�~�X�g�N���X�̓o��̓A�e�l�̌R���I���i�Ɉ�̕ω��������炷���ƂƂȂ�B���Ȃ킿����܂ł́A�A�e�l�̍��h�͏d�������\�\�s�������K�������ق�������������A�����т�����d�˂����W�̌`�̎l�p���t�@�����N�X�Ƃ����w�`������Đ키�\�\�ɂ��k���̗����ɂ���Ă����̂����A�e�~�X�g�N���X�͗���ɏd����u�����A�C�R�ɃA�e�l�̍��h���ς˂悤�Ƃ����̂ł���B

�@���̂��߂ɂ͏]���̃A�e�l�C�R�̋K�͂ł͏\���ł͂Ȃ��������A�K�^�ɂ����̂Ƃ��A�e�l�̍��L��R�ŖL�x�ȋ₪�݂���A�e�~�X�g�N���X�̐����ɂ��A���ꂪ���͔�p�ɉꂽ�B�܂����̎��̌��͕��j���ނ̌���Ɋ�Â��A�Պp��@�ɓK�����v�ƂȂ��Ă����B�����������Ŕނ��y���V����ɊC�R��̂̌R��������I�Ɣ��f�������R�́A��̓I�ɂǂ�Ȃ��Ƃ������̂��낤���B����𐳂����m�邽�߂ɂ́A�N�Z���N�Z�X�̉������������Ă������_��m��K�v������B�@�@

�@�N�Z���N�Z�X�̑�O���͗��H���Ƃ����B�����됄��Q�O���Ƃ�����R�䂦�A�y���V���鍑�Ƃ����ǂ����̑S������D�����邾���̑D����s�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł���B�Ƃ��낪���̑�R�c���ʂ铹���܂����ł������B�������Ƃ��āA�g���铹�̓G�[�Q�C�̊C�݉����̈�{�����Ȃ������̂ł���B

�i�}28�j

�@���̑�R�c�̍s�R�������ɑ厖�Ƃł����������������̂Ƃ��āA�r���̃w���X�|���g�C���ɏM���������������Ƃ�A�܂��A�g�X���̊��ʉ߂��邽�߂ɁA�킴�킴�y�؍H�����s�Ȃ��Ċ���т��^�͂̊J����s�Ȃ������ƂȂǂ�����A���̌v��̋K�͂͋����ׂ����̂ł���B

�@��������{�̓������ꂾ���̑啺�͂��i�ނƂȂ�ƁA�H�Ƃ�r���̑����璥�����Ȃ���i�ނƂ������Ƃ͕s�\�ł���A�����I�ȗB��̕��@�͂��̑�ʂ̕⋋������D�ɐς�Ői�R�ɐ��������邱�Ƃ������B���̂��߂܂��܂��y���V�����R�͊C�݂��痣���ꂸ�A�͑�������ɕ��s���Đi�ނƂ����i�D�ɂȂ����B���f���E�n�[�g�̌��t�����u�y���V�����R�͉��݂ɔ�������A���̊͑��͗��R�ɔ�������A���҂͑������ꂽ�i�D�ɂȂ����v

�@�t�ɃM���V�������猩��A�����y���V���͑�����ł����邱�Ƃ��ł���A�܂����̋���ȗ��R�̕⋋����@�ɂ��炵�A����Ɉ�R��w��ɏ㗤�����đޘH��f�ĂA�y���V���R���ׂ��p�C�v�̒��ɕ����߂��i�D�ɂ��邱�Ƃ��\�ł���B���̂悤�ɃM���V���ƃy���V���͈ꉞ�������ł͂�����̂́A�y���V�������猩���M���V���́A�������{�ׂ̍��p�C�v�łȂ��������ɉ߂��Ȃ������̂ł���B

�@�ł͐푈�̌o�߂����Ă݂悤�B�M���V�����́A���葤�i�R�H�̓r����襘H��h�q���邱�Ƃɂ��A�M���V���{�y�̎�O�Ńy���V���R��H���~�߂���j���Ƃ����B���̏����ɍł��K����ꏊ�Ƃ��đI�ꂽ�̂��e�����r���[�֖̊�ł���A�����͉I��H���Ȃ��������������藧���Ă��邽�߁A�����͂ł���R���X�g�b�v���邱�Ƃ��\�ł������B

�@���̂��߃X�p���^�������I�j�_�X�������鐸�������������A����C���̃y���V���R�̑O�i�E������X�g�b�v���邽�߁A�A�e�l�𒆐S�Ƃ���M���V���͑��̓A���e�~�V�I�����t�߂ɐw����ĊC����������B

�i�}29�j

�y���V�����R�̓e�����r���[�̑O�ʂɒB����⑁�����U�����J�n���A��Ɂu�e�����r���[�̐킢�v�Ƃ��Č��p����錃�킪�W�J���ꂽ�B���������ĊC��ł��퓬���J�n����A�A���e�~�V�I���̊C��ƂȂ����B

�@�e�����r���[�ł̓y���V���R�͓���ɂ킽���đ��U�������������A�X�p���^�R�̎��͌����A���s���đ呹�Q����B����C��ł́A���܂肮���������Ă���ƃy���V���͑����G�E�{�G�A���̓�[������ăM���V���͑��̑ޘH���Ւf���A�M���V���͑������������ɕ����߂ğr�ł��鋰�ꂪ����A���̂��߃e�~�X�g�N���X�͐���ł��čU���ɏo�邱�Ƃ��咣����B

�@�]�k�ł͂��邪�A�����̃y���V���͑��Ƃ������̂́A�y���V�������R���ł������ɂ�������炷�A�C��ɂ͋ɂ߂ďn�B���Ă����B���������̗��R�́A�y���V���C�R�̒��j�����͐��m�ɂ̓t�F�j�L�A�C�R�ł���������ł���B�����̃y���V���鍑�͌��݂̃��o�m�����݂��Ő}�ɂ����߂Ă������A���̉��݂ɂ���e�����X�A�V�h�����̃t�F�j�L�A�l�s�s���Ƃ��鍑�ɋA�����A�C�R�Ƃ��ĉ����ɎQ�����Ă����̂ł���B

�@���̂��ߑ��D�ɂ��n�B���A�����ނ炪�D��@�́A�܂��L�����ʂɂ킽���čU���������ēG�����̈ʒu�ɌŒ肵�A���̈���Ő��s�̕ʓ��������葤����˔j���Ĕw��ɉ�荞�ޕ��@�ł���B�e�~�X�g�N���X�͂�����t��ɂƂ��āA���̕ʓ��������ł��邱�Ƃ�}��B

�@���̓��ނ͊C���̍ŋ����ɌR�͂���ɕz�w�����B�\�z�ǂ���y���V�����̕ʓ����͈��ڂ�˔j���Ă������A�M���V�����̓��ڂ������҂��\���čU���ɏo�����߁A�y���V�����ʓ����͂������đO�ォ���́A���ł���Ă��܂����B�������ď��K�͂ł͂������������ɃM���V�����͈�X�R�A���グ���B

�i�}30�j

���������̏����͂ǂ��炩�Ƃ����Ύ��ԉ҂��ɖ𗧂������x�ŁA���̓���ڂ������荇���������A���s�͌����Ȃ������B

�@�����e�����r���[�ł͎O���ڂɑ�ςȂ��Ƃ��N����B����͐w�n�̔w��ɏo��ԓ��̑��݂��A�y���V���������n�l�̎�����Œm���Ă��܂������Ƃł���B����ɂ��O��ɓG���ă��I�j�_�X���ȉ��̃X�p���^�R�͋ʍӂ��Ă��܂��̂ł���B�i�Ȃ��A�X�p���^�Ƃ������͍�������ɓ�l����Ƃ����ς�����������Ƃ��Ă������߁A������l���Ŏ���ł������Ŏw���ҕs�݂Ƃ������Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��j

�@�w�n���˔j����Ă��܂��A�����C�R�͂���ȂƂ���ɂ���Ӗ����Ȃ��A���̖钼���Ɋ͑��͓P�ނ��ăT���~�X�ɋA�������B

�@�e�����r���[��˔j���ꂽ�Ƃ���ƁA�����A�e�l�܂ł͑�R���x����悤��襘H�͂Ȃ��A�h�q���̕~���悤���Ȃ��B�X�p���^�ɂƂ��Ă͂܂��R�����g�n���Ƃ���襘H���c���Ă������A�A�e�l�h�q�͂��͂�s�\�ƂȂ�A�s���͊F�Ί݂̃T���~�X���ɔ����n�߂��B���̂��߃y���V���R���A�e�l�s���ɓ������Ƃ��́A�A�N���|���X�_�a�ɂ����͂��̎���������������ŁA�s���͂��ʂ��̋�ł������B

�@�������ăy���V���R�͎�����A�e�l�s�X���̂����̂����A���̓_�ŗ��R�Ƃ����̎���ǂ����邩�ɂ��ČR�c���J���B�y���V��������݂��ꍇ�A�M���V���̌R���I�d�S�͓����B��͌��݃T���~�X�t�߂ɏW�����Ă���M���V���͑��A��������X�p���^�s�ł���B

�@���̊ϓ_�ɗ������ꍇ�A���̂悤�ȍ�킪��̑I���Ƃ��đ��݂���B���Ȃ킿�y���V���͑��̂ق�����{�ȏ�̈��|�I�D���Ȃ̂�����A�܂����̔����ȏ�̗D���������ăT���~�X�t�߂̊O�m�ɋ�����A�M���V���͑������Ă��܂��B��������ĊC�R�̓������Ă����āA�y���V�����R���R�����g�n���������A�c��̃y���V���͑��̎x���̂��ƁA������˔j���ăX�p���^�Q�����j�A�s���̂���B

�i�}31�j

�@�X�p���^�s����̂���Ă��܂��A�����c��̃M���V���R�͂���Η��Q�̑��݂Ɖ����A�Q�����Ƃ��ĂȂ�Ƃ������A�܂Ƃ��Ȑ����I�����͕s�\�ƂȂ�B�����Ȃ�y���V�����͈ꉞ�����Ƃ��������ړI�͒B�������ƂɂȂ�B

�@����������������ɍs�Ȃ��ɂ́A�y���V���C�R�͗D���Ƃ͌����Ă�����͌����ď\���ł͂Ȃ������B�ǂꂾ���̐����T���~�X�O�ʂɒu���Ε������\�Ȃ̂�����肾���A����̓M���V�����̐��_�I�ޏk�̓x�����ɑ傫�����E�����B�������A���e�~�V�I���̊C��Ō݊p�̏������s�Ȃ������Ƃɂ��A�M���V�����̈ӋC�͍��܂��Ă����B

�@�����Ȃ�ƁA�����ƒn��R�x���̗����ɗ͂̕s������Ƃ����ň��̌��ʂɂȂ肩�˂Ȃ��B���ǃy���V�����Ƃ��Ă͑��̑I���Ƃ��āA�܂��͑��̑S�͂������ăT���~�X�̃M���V���͑������ł��A���̌�X�p���^��������藿������Ƃ��������̂�̂��ł��ǂ��Ƃ������ƂɌ������B

�@����M���V�����ɂƂ��ẮA�L������Ő키���Ƃ͐��Ɨ��x�̓_����ɂ߂ĕs���ł���������A�哱���葤�ɂƂ��Ă��������퓬�����v�����Ǝキ�A�T���~�X�̂悤�ȋ��������Ŋ�P��������ȊO�ɏ����ڂ͂Ȃ������B�@�@

�@�M���V���w�c��������������ő�̖��́A�X�p���^�ɂƂ��Ă͓P�ނ��ăR�����g�n���Ŗh�q�����s�Ȃ����܂��ɖ��͓I�Ɍ����A������咣���鏫�����Ȃ��Ȃ��������Ƃł���B��������͎�����̃A�e�l��̂Ăł���A����Ȃ��Ƃ�����M���V���͑��͂��͂�������番�Ă��܂����낤�B�����̐w�c�����̕��͋C�ł́A������Ƃ������Q�ł����܂����̋ߎ���I���j�ɑ��肩�˂Ȃ���Ԃɂ���A�e�~�X�g�N���X�͕K���ɂȂ��Đ������s�Ȃ����B

�@�������R�c�ł͂Ȃ��Ȃ��ӌ����܂Ƃ܂炸�A����ɂ��̓r���ŁA�A�e�l�ŏے��I���݂Ƃ��ăA�N���|���X�ɗ��Ă������Ă�����������~�������Ƃ���������A�܂���Ռ���w�c�����ɗ^����B

�@�R�c�̐ȏ�A�ӌ����q�ׂ�e�~�X�g�N���X�Ɍ������Ĉ�l���A�M���̓A�e�l�̑�\�ƌ����邪�A���͂�M���ɂ͍��͂Ȃ��ł͂Ȃ����A�ƐH���Ă����邪�A���̂Ƃ��e�~�X�g�N���X�͗����オ���Ėڂ̑O�ɒ┑���Ă���͑����w�����A�u�A�e�l����ɂ���v�Ɠ��X�Ɛ錾�����A�ƃw���h�g�X�͓`����B

�@�������e�~�X�g�N���X�́A���̐w�c���̓������t��ɂƂ��Ėd���Ɏg�����̂ł���B�C��̑O���A��l�̃M���V���l���y���V���R�w�c�Ɍ���ꂽ�B���̒j�͖����V�L���m�X�ƌ����A�e�~�X�g�N���X�̎q�������̗{��W���߂Ă����l���ł���B

�@�ނ̓y���V���R��]�Ɍ������āA���锼�ɃM���V���͑��̓T���~�X��P�ނ��邪�A�A�e�l�͑����g�̓y���V���ւ̐Q�Ԃ��_���Ă���ƍ�����B�y���V���R��]�́A���Ȃ�ʃe�~�X�g�N���X�̈ӎu�ɂ�閧���Ȃ̂ň�x�͕s�M�����������A�e�~�X�g�N���X���g���Q�Ԃ��ăy���V���x�z���̃A�e�l�̐V�����̎�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͏\���l�����邱�Ƃł��邵�A���������̖������e���R���I����猩�ė]��ɂ����������������B

�@����������͎��̓y���V���͑������������ɗU�����ނ��߂̃e�~�X�g�N���X�̖d���A������u�V�L���m�X�̌v�v�ł������B�R���I������������悤�Ɍ������̂������ŁA�ނ͎������S�z���Ă��邱�Ƃ����Ƃ���Ɍ֒����Ėd���Ɏd���ďグ���̂ł���B�y���V�����͂����Ƃ͒m�炸�A���ɂ��̖�����M������B�u�V�L���m�X�̌v�v�ɂ��������y���V���͑��͖锼���瓮�����n�܂����B

�@�ނ�̌v��͐��������ɐN�����A�����ō��}�ƂƂ��ɃA�e�l�͑�����ĂɐQ�Ԃ��đ��̃M���V���͑��̐i�H���ӂ����A�y���V���͑��Ƌ����ł��̏�şr�ł��邩�A���邢�͐��H����ǂ��o���čL���O�m�ŗD���ȃy���V���͑���������ꋓ�ɟr�ł���̂ł���B�M���V���͑��͑S���Ő���R�W�O�ǁi�R�P�O�ǐ�������j�A�����P�W�O�ǂ��A�e�l�͑��ł������B�܂�퓬�ɐ悾���đ��葤���˔@�����ɕ���킯�ŁA�{���Ȃ�y���V�����ɂƂ��Ă͊���Ă��Ȃ��D�@�ł������B

�@�y���V���͑��V�T�O�ǁi����j�͐Â��ɖ�̃T���~�X������i�݁A�M���V���������ɖ�̂����ɂ�����@�m���ďo�������������B�����Ė閾���܂łɃy���V���͑��͔z�u�ɂ����A�����̒��ɑS���T�L���ɂ���ԉ�����������B�M���V�����͖閾���ƂƂ��ɐw�`�����͂��߁A��̉����������T���~�X�����Ō������������B

�i�}32�j

�@�y���V�����͂��̓W�J�s�����A�Q�Ԃ�̂��߂̗\��s���ƐM���A���}��҂����B���������}�̂����ɋ����n�����̂͐퓬���b�p�ł���A㩂ɂ����������Ƃ�������y���V���͑��ɋ��|���������B

�@��̓I�Ȑ퓬�̖͗l�͌��݂ł��������Ă��Ȃ��B���������邱�Ƃ́A���̂܂܋��������ɕ����߂�ꂽ�܂܂ł͑�R�̃y���V���͑��͕s���ł��邩��A�Ƃɂ�����U�M���V���͑��̖k���։�荞��ň������A��̊O�m�ɒǂ��o�����Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������̏ł͂��������s���ɏo�邱�Ƃ͂����ł��������Ă��鍬��������ɑ����댯���������B�����A���������y���V���͑��͖����̏Պp�œ˂���Ē���Փ˂ŘE����j�ꂽ�肷����̂����m��Ȃ������B

�@����ɑ��ăM���V�����́A���������y���V�������͂��A���X�ɏՊp�œ˂��Ă������B�Պp��@�̓e�~�X�g�N���X�̓��̒��ł͑����ȑO����v�����Ƃ��đ��݂��Ă����炵���A��̋�R�ŋ₪�������ĊC�R��g�����s�Ȃ��ہA�ނ͌R�D�̍b���I�ɂ������点�Ȃ������Ɠ`������B�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA����͑�����̎��E��ǂ����đ��D��e�Ղɂ������A�b�̂����Ŗ���˂���ڌ����Ďa�荇���������肷��b�퓬���̊����ɂ́A�ŏ�������҂��Ȃ������Ƃ������Ƃł���B

�@��ʓI�ɃK���[�D�̊C��ł́A���D�Z�p�ɒ��������͏Պp��@�ɏd����u��������A�����łȂ����͍b�퓬���ɂ��ڌ��퓬�Ɏ������݂�����B�M���V�����͑��D�Z�p�ɗ���Ă����̂�����A����͖{�����j�Ƃ��Ă͈ꌩ�t�ł��낤�B�����������Ƒ傫�Ȗ��A���Ȃ킿���̖�肪�������̂ł���B

�@��z�̔����ɂ���Ċm���ɑD�̐��͑�����ꂽ�B�Ƃ��낪����ɏ�荞�ނׂ��������ʂɕK�v�ƂȂ�A�A�e�l�ł͏]���푈�ɓ������Ȃ��������w�K���܂ł𑆂���Ƃ��đ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�܂�l�����팸�ł���Ƃ���ł͉\�Ȍ���팸���������ǂ����ƂɂȂ�B�����P�U���ɓK�����@�Ƃ������Ƃ��猾���ƁA�Պp��@�̑��Ɉꕪ�̗�������B�ڌ��퓬�͂�͂�̗͂̏����ŁA�}�̂̑傫�������L��������ł���B

�@������������Ńe�~�X�g�N���X�͌��͌v��̒i�K����A�Պp��@�݂̂ɓK����P�\�^�̌R�͂���邱�ƂŐl���Ǝ��ނ̐ߌ����͂���A�����̐ǐ����m�ۂ�����j�ł����̂ł���B���ۂ����̌R�͓͂����̏펯���炷��A���o�����X�ȂقǍb�퓬���̐������Ȃ������B������̐푈�����̂��߂ɍ��ꂽ�R�͂ł���A�ǂ������헪�E��p�Ő키����O�����Đ��m�ɗ\�����Ă����Ȃ����肱���������Ƃ͂ł��Ȃ��B����ׂ��m�d�Ƃ����ق��Ȃ����낤�B

�@�퓬�͓���������܂ő��������A�����͍ŏ��̒i�K�ł��łɌ��܂��Ă���A�y���V�����͑̐��𗧂Ē������Ƃ����ɂł��Ȃ������B�퓬�I���܂łɖ�Q�O�O�ǂ���������A����M���V�����̑��Q�͐��\�ǂɂƂǂ܂����B�@�y���V���͑��̐����c���S�����킹��܂��M���V�����ƌ݊p�ɐ킦�邾���̕��͂͂��������A���͂�키�C�͎͂����Ă����B�N�Z���N�Z�X���͂��̓��A����̏ォ�炱����ϐ킵�Ă������A�S�邽��s��̗L�l�����ĐF���������B�͑����������ƂȂ�ƁA�M���V���͑��Ƀw���X�|���g�C���̏M����j��A���ȉ��̑S�R���ޘH��f����ăy���V���A��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B�܂��A���̔s��̕{���ɓ`���A����܂ŗ͂ŗ}���Ă������̂��������N���������m��Ȃ��B�S�R�̑����P�ނ͕s�\�ł��邽�߁A�Ƃɂ����N�Z���N�Z�X�͈�l�Ŗ{���A�����B

�@����M���V�����ɂƂ��Ă����Ԃ͂܂�������Ŋ�ׂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�������A���|�I���͂̃y���V�����R���܂��M���V���{�y�ɖ����Ő����c���Ă���̂ł���B���R�Ȃ��炻��ɐ��ʍU���������邾���̗͂̓M���V�����ɂ͂Ȃ��A�Ƃɂ����C�R��p���ĕ⋋���̎Ւf�ƌ���������s�Ȃ��A���Ԃ������Ď�点�Ă��������Ȃ��B�M���V�����̖h�q���C���͈ˑR�R�����g�n���ł���A�A�e�l�͐�̂͐����ꂽ���̂̂܂��c���y���V���R�̐��͌��ɂ������B

�@����y���V���͑��͗�������M���V����P�ނ��A�M���V���C�R�͂����ǐՂ��邪�A�������Ă��܂��B�w���X�|���g�̏M���̔j����v��͂��ꂽ�����Ǎ̗p���ꂸ�A������ăG�[�Q�C�����𐧈����邱�ƂŌ���������s�Ȃ����Ƃ����{���ꂽ�B�����Ă��̐푈�̔��[�ƂȂ����~���g�X�t�߂Ńy���V���C�R��ǂ��l�߂�B���̂���̃y���V���͑��̓t�F�j�L�A�͑����Ґ�����O����Ă���ȂǁA��������̉����Ă���A�y���V���R�͑D�𗤏�Ɉ����グ�A�~�J���ɂ����ď㗤���Ă����M���V���R�Ƃ̗����ʼn�ł�����ꂽ�B

�i�}33�j

�@����ޘH��f���ꂽ�c���y���V�����R�́A���ǃu���e�[�G�ŃM���V���R�Ƃ̍Ō�̌�����s�Ȃ��Ĕs�k���A�ދp�������m�̂قƂ�ǂ��r���Ŏ��S���A���̑�R�̂����y���V���ɋA��������̂͂قƂ�ǂȂ������B

�@�������Đ��C�����y���V���̎肩��D�������Ƃɂ��A�y���V���͂��̌�V�O�N�ɂ킽���ăM���V���Ɏ���o�����Ƃ��T�����B�M���V���ɂƂ��Ă͂܂��ɋP�������叟�����������A���̍����ɋy�ڂ����e���Ƃ����_�Ŏ�̈Â��ʂ��w�E������������������Ƃ͕t�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B

�@����ȑO�̃M���V���̐푈�́A�O�q�̂悤�ɏd�������ɂ���Đ���Ă����B����͕�������ق��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������āA���Y�K������Ȃ���̊K�����Ȃ��Ă����B����ΐ펞�����̐�m�K���ł���B�ނ�͋M���ł͂Ȃ��������A���̂�≺�̂���W�F���g���}���K���ł������ƌ�����B�ނ�͍��h��S�����Ƃɂ��A�����ɑ���ӔC�Ɣ������������Ă����B�܂肻��܂ł̓A�e�l�Ƃ����ǂ���O�����`�Ƃ������̂͑��݂��Ă��Ȃ������̂ł���B

�@�Ƃ��낪�T���~�X�ł́A���w�K����������Ƃ��Đ퓬���ɋ��o���Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߃A���X�g�e���X�Ȃǂ��咣����悤�ɁA����I�Ȑ퓬�̈ꗃ��S�������ƂŔނ�̔�����������I�ɑ��傷�邱�ƂɂȂ�B�܂��O���吭�ւ̓����傫���J���ꂽ���ƂɂȂ�̂ł���B

�@�����ɂ��̂Ƃ��A�u���R�v�Ƃ������t�����̔M��тт��m��I�ȃC�f�I���M�[�Ƃ��Ă͂��߂Đ��E�j�̒��ɓo�ꂷ�邱�ƂɂȂ����B�������M���V���ɂƂ��ĕs�K�Ȃ��Ƃł��邪�A�ߑト�[���b�p�ɂ����ĊC�R�Ƃ������̂��u���R�v�̖{�����ł𒆘a�����p�������Ă����̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA�M���V���C�R�͂���������ɂ����p�������Ă����悤�Ɏv����B���̌シ���ɔ�������y���|�l�\�X�푈�Ƃ����ɂ�����A�e�l�O�𐭂̋~��������������ɂ��A���̎v���������B

�@��ʓI�Ɍ����邱�Ƃł��邪�A�u�`���v�Ƃ������̂Ɛ藣���ꂽ���͂ȃp���[���o������Ƃ��A����͕K�����̕����Љ�ɊQ���Ȃ��B�p�C�R�Ƃ������̂́A��������u�`���v�̕������Ƃ��Ă��܂��قƂ�lj����c��Ȃ��قǁA����ƕ��������������т��Ă����B�������A�e�l�̏ꍇ�A����ɑ���������͎̂��͏d�������������̂ł���B

�@���̂��Ƃ̓w���h�g�X���g�����łɋ��������Ă����炵���A�ނ́u�}���g���̏d�������v�ɑ��鋽�D������A���̒n�ʂ����ʓI�ɒD�����ƂɂȂ����C�R�ɑ��ẮA��┽�����������悤�ȋL�q�����Ă���B���ʂ��猩�����A�ނ̌��O�͐����������B�T���~�X�Ȍ�A�A�e�l�̍����ł������|���X�����̂̐��_�͋}���ɉ�̂��Ă��܂����̂ł���B���̌�ɗ���y���N���X�̉�������Ƃ������̂́A�����������̓��ʂ̋�a�����J�o�[����O�ʓI�ȑ������ƌ����Ȃ����Ȃ��B

�@�Ƃɂ����A�e�l�C�R�̓e�~�X�g�N���X�Ƃ������܂�ɋ���ȍ˔\�ɂ���ċ}���ɗ]��ɂ��傫�ȏ�������ɂ��Ă��܂����B���̂��ߓ`���Ƃ������̂ƌ��т��ׂ��@��������Ă��܂����̂ł���B����ɂ܂��G�[�Q�C�̉���I���͋C���A�͑������ďd�X�����u�K���ƌ����̏ے��v�ƂȂ邱�Ƃ������Ȃ������B���i�̉���I�ȂƂ���ł͂Ƃ������R��`�͖\�����₷���A�u���R�Ƃ����T�O�͊D�F�̊C�̂��ł������S�ł͂��蓾�Ȃ��v�Ƃ����͈̂�ʂ̐^���ł���Ƃ͌�����B

�@�y���V���͑������܂�ɂ����S�Ɍ��ł��Ă��܂������߁A�M���V�����E�͊O��������ʂŗ͊w�I�ɑ�ϖe�𐋂���B�l���Ă݂�ƃ}���g���̂Ƃ��A�_���E�X���R�c��őD�ɏ悹�ăM���V���ɏ㗤�����Ă��܂����Ƃ����̂��A���̓M���V���������C���������Ă��Ȃ������Ƃ���������ɑ��݂���̂ł���A���̎��ł��M���V���C�R�����͂ł���_���E�X�̐N�U���C��őj�~���邱�Ƃ��\�������͂��ł���B

�@���������ꂾ���}���ɃG�[�Q�C�ł̗͊W���t�]���Ă��܂����͔̂��[�͋�R�ł̋���g�����e�~�X�g�N���X�ɂ��A�e�l�C�R�̋}���ȑ����ł��������A�����ăT���~�X�̑叟���ŃM���V���l���C�R�ƌ������̂̉��l��m���Ă��܂������Ƃ�����I�ƂȂ����B���̈Ӗ��ł��̊C��͕����S�̂ɉe����^�������f�����X�g���[�V�����ł������Ƃ�������B������ɂ���A�T���~�X�̊C��Ƃ������̂͐��E�s��ɋɂ߂ďd��ȈӋ`���������킢�ł���A���̗]�g�����܂��ɐ��E��h�邪���Ă���Ƃ����Ă�����Ӗ��ł͉ߌ��łȂ��B

�@���E�j�̒��ł̍ŏ��̑�C��́A���̂悤�ɗ��㕔���̌���Ւf�Ƃ��������߂����Ă̂��̂������B��ʂɗ��R��̂̐��͂��C�R�Ƃ������̂�����������ꍇ�A���ɂ��������g�������ړI�ƂȂ�ꍇ�������B���ۋ���ȗ��R�������Ă��镐����N��ɂ��āu�ނ͊C�R��ۗL���邱�Ƃɋ���������Ă����v�ƋL����Ă���ꍇ�A���̓��@�͑�̂ɂ����Ă��������p�r��z�肵�����̂ł���B

�@����̏ꍇ�A���葤�w�n�̔w��Ɉꕔ������荞�܂���Ƃ����̂́A�ǂ�Ȏw�����ł��ŏ��Ɉ�x�͍l���Ă݂��ł���B���炽�߂Č����܂ł��Ȃ����Ƃł͂��邪�A�킢�Ƃ������̂͑厖�ȏꏊ�ɍő�̗͂��W���������̂����B���̂��ߐw�n�����ꍇ�ɂ͐��ʂ��ő�̗͂��ł���悤�ɂ���̂����R�ŁA�G����ɗ��Ȃ��悤�Ȕw��ɕ��͂��������Ƃ́A���ꂾ�����ʂ��キ�Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����B�܂�t�Ɍ����Δw�オ�ǂ����キ�Ȃ��w�n�Ƃ����̂́A��قǕ��͂ɍŏ�����]�T������ꍇ�������A��ςɕs�����Ȕz�u�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�C�ݕt�߂őΛ�����ꍇ�A������C�R���͂������Ă��������A���͂̈ꕔ�葤�w�n�̔w��ɏ㗤�����邱�Ƃɂ��A�����������ɔw��ɉ�荞�ޔ\�͂������Ă��邱�ƂɂȂ�B���葤�͂���ł͂��Ȃ�Ȃ��̂ŁA��͂�C�R���͂������đ��葤�̏㗤�R���C��Ō}�����邱�Ƃ����݂�B�����ɂ����ĊC��Ƃ������̂���������̂ł���B

�i�}34�j

����ł͋���Ƃ������̂�����Ɏ����g�����������B���������܂ł��Ȃ��A�����������g�����͊C�ݐ��̑��ΓI�Ȓ����ɂ���ėL�����ɈႢ���o��B�n�`�����肭��ł��ĊC�ݐ��̒��������y�̖ʐςɔ�ׂđ��ΓI�ɒ����ꍇ�A�l�X�ȏꏊ�ŊC�R���͂��g���@����邪�A�t�Ɏ����̗̓y�����ɒZ���C�ݐ����������Ă��Ȃ��ꍇ�A���̐�ꂾ���̋ǒn��̂��߂ɂ킴�킴�C�R�����݂��邱�Ƃ͗]��ɂ��s�o�ςȂ̂ł���B

�@�M���V���̂悤�Ȓn�`�ł́A���炭���̖ړI�����̂��߂ɊC�R��������Ƃ��Ă��A����͌o�ϓI�ɏ\�������������̂������낤�B�������Ȃ���ʔ������ƂɁA�����ł���C�M���X�Ɠ��{�ł́A���̍�����ɂ����ĊC�R�����������ړI�Ō���I�Ȗ������ʂ������Ƃ͂قƂ�ǖ����̂ł���B�܂蓖���̒i�K�ł͂��̒��x�̊C�ݐ��̒����ł́A�C�R�͂܂��܂��s�����������킯�ł���B

�@�����Ɍ����邱�Ƃ͂��������g�����͊C�R�̎g�p�@�Ƃ��Ă͖{���⏕�I�Ȃ��̂ł���A���̐^����S����������悤�Ȃ��̂ł͌����ĂȂ��Ƃ������Ƃł���B�������Ȃ��琢�E�j�Ƃ������̂͂����܂ł����オ���S�ƂȂ��ēW�J���Ă������̂ł���A����ɂ͂��炫������͂������Ă����A�C�R�͂͗͂Ƃ��Ă̔F�m���邱�ƂĂ����̂ł���B����䂦���Ƃ��\�ʂɏo�Ă��邱�Ƃ����Ȃ������Ƃ��Ă��A�C�R�����������\�͂������Ă���Ƃ������Ǝ��̂��A���ݓI���ЂƂ��Ăė��R���Ɏ���Ă������Ƃ������ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�A���N�T���h���X�̉���

�@�܂Ƃ܂������͂葤�w�n�̔w��ɏ㗤������Ƃ�����K�͂ȏ㗤���͂ނ���Q�O���I�ɓ����Ă��瑽���s��ꂽ���A�Ñ�ɂ����Ă͂ނ���e�n�̔����ɉ����ĉ������⋋�H��n���r�炵�܂������Ƃ������A�������������̂ق����L���ƍl����ꂽ�悤�ŁA���ۂ����炪���p���ꂽ�B

�@�y���V���푈�͓�������̃M���V���N�U�ł��������A�P�T�O�N�قnj�ɍs��ꂽ�A���N�T���h���X�̉����́A�t�ɃM���V�����E���瓌���ւ̉����ł������B

�@���̂Ƃ��A���N�T���h���X�́A���A�W�A�������݂�i�R���A�����̕t�����̃C�b�\�X�Ńy���V���R�ƌ�����s���Ă�������j����B���������̌�A���N�T���h���X�͂����Ƀy���V���������N�U�����A�n���C���݉����ɃG�W�v�g�܂œ쉺����R�[�X��I�B�����ăG�W�v�g�łt�^�[�����āA�Ăї����������ǂ��Č��̏ꏊ�܂Ŗ߂�A���ꂩ����߂ăy���V�������i�����Ă������̂ł���B

�i�}35�j

�A���N�T���h���X������ȃR�[�X�����ǂ����̂́A�y���V���C�R�̍����n�ƂȂ鉈�݂̓s�s������݂Ԃ��ɐ������邱�Ƃ��ړI�ł������B���ہA���̃t�F�j�L�A�s�s�̂ЂƂł���e�����X�U�͐�́A���ɂV�����ɂ킽���ē����̍ŐV�̌R���Z�p���o���łԂ��荇����U�h��ƂȂ�A�A���N�T���h���X�̈ꐶ�̂����ŋ��炭�ł��ꂵ���킢�ł������B

�@�������t�Ɍ�������͔ނɂƂ��ẮA�����܂ł��Ă����ׂ����Ƃ������B�����̍s���ɂ���āA���A�W�A���݂Ɠ��n���C�̃y���V���C�R�����n�͂قڂ��ׂĐ������ꂽ����ł���B���̂��߃A���N�T���h���X�͌�ڂ̗J���Ȃ��������ɌR��i�߂邱�Ƃ��ł����B�@

�@���̂Ƃ��낱�̂��ƂɊւ�����ݓI�Ȋ댯�͑����Ȃ��̂����݂��Ă����̂ł���B�����̃y���V���ő��̖����ƌ���ꂽ�����m����́A�A���N�T���h���X�̌R�ƒ��ړ����邱�Ƃ�����A�y���V���͑����g���Č���������s�Ȃ��A�����M���V���Ɉڂ��헪���������Ă����B���ۂ�������͂Ɏ��s���ꂽ�ꍇ�A�A���N�T���h���X�̉����v��͔j�]�̋���͏\���ɂ������Ƃ݂���B

�@�������A���N�T���h���X�͂�͂�K�^���ł������B���̍ł����낵������ł��郁���m���͉����J�n��܂��Ȃ��a�����A�����������y���V���C�R�̒�R�͍��ӂ��ɂȂ��Ă��܂����̂ł���B�����������n�����ɂ��A�y���V���C�R�͂͊��S�ɓ���������B

�A�����J�Ɨ��푈

���������⋋���̎Ւf�Ƃ������ƂɊւ��Č����A���̋@�\�����̂͊O�m����ł͂Ȃ��A���Ɍ����l�̋@�\���������邱�Ƃ�����B

�@���̈�Ⴊ�ēƗ��푈�̂Ƃ��ɋN�������B���̂Ƃ��A�p���̓J�i�_����o�[�S�C���̗������R���n�h�\���쉈���ɓ쉺�����A�����ɊC������j���[���[�N���̂��ď\�O�B�A���n���ɕ��f������헪���Ƃ����B

�@���̂Ƃ��A�n�h�\���샋�[�g�̓r���ɂ���V�����v���[���ɁA�đ��͏��K�͂ł͂��邪�Ώ�͑����������Ă����B�V�����v���[���͓�k�̒����W�Okm�قǂ̍ג����ł��邪�A�p�����猩���ꍇ���̌́u���Ό��v��Ɉ����Ă����ƂȂ�A���[�g�͉I��H���Ȃ����ߌ̘e�����S���Đi�ނ��Ƃ��ł����A�p�R�̓쉺�̓X�g�b�v���Ă��܂����̂ł���B

�i�}36�j

�@���ljp���́A���̌́u���Ό��v�����邽�߁A�R���Ă�͂�Ώ�͑����������A�đ��Ώ�͑������ł��邱�Ƃł悤�₭�O�i���ĊJ���邱�Ƃ��\�ƂȂ����B�đ��Ώ�͑��͑S�ł͂�����ꂽ���̂́A�ɂ߂ċM�d�ȂS�������҂��o�����Ƃɂ͐�������B���̂��߃o�[�S�C���R�͌���S���\km�쉺�����T���g�K�t�߂őO�i���X�g�b�v���A�T���g�K�̌���Ŕj��č~�����Ă��܂��B���ljp���̐A���n���f��킻�̂��̂��j�]�����킯�ŁA�V�����v���[���Ώ�͑��̍v���͑����ɑ傫�Ȃ��̂��������ƌ�����B

�Ƃ������Ƃ��猾���A���{�̒n�}�����Ă݂�ƈ�����[���n�`������B����͔��i�̑��݂ł���B

�@�@���͗ǂ�����Ƃ��̌̓�k�ō��y�S�̂̕������Ȃ苷���Ȃ��Ă���B�쑤�ɂ͈ɐ��p�����荞��ŌƂ̊Ԃ̗��n�̕��͍ŋ����Ŗ�T�Okm�A�k���ɂ͎ዷ�p�����荞��ōŋ����łP�Wkm�����Ȃ��B�������쑤�̒n�����͂T�Okm����Ƃ͌����Ă������ɗ鎭�R��������A���������R���˂���ɂ͓K���Ȃ��B���܂肱�̎O�̐��ʂɊ͑����ׂ邱�Ƃ��l����Ƃ����킯�ł���B

�@

�@

�i�}37�j

�@

�@�Ⴆ�Γ����{�̌R�����͂������{�ɐN�U����ꍇ�A���̎O�̐��ʂ葤�ɐ������ꂽ�܂܂ł́A����͋ɂ߂Ċ댯�ł���A���[���܂ŐN�U���邱�Ƃɂ͍�����܂Ƃ��B

�@�m���ɂ����͒n�����Ƃ͌����Ă��������\�L���̂ŁA���{�̓G�R��j�~����Ƃ����ɂ͕s�\���ł���B���������͓I�Ɍ݊p���点�������P�D�T�{�̑����j�~����ɂ͑����ɋ��͂Ȏ�i�ƂȂ蓾��B��̂ɂ����ċߑ�ȑO�ɂ͐����{�͉ݕ��o�ς̐��E�ŌR���́i���R�́j���̂��̂͑��ΓI�Ɏキ�A�����{�͔_�Ǝ�̂̐��E�ŌR���I�ɗD�ʂɂ������B���ɖL�b�G�g����̂P�U�O�O�N�̓����Η��ɂ����ẮA���̒n�`�͂��Ȃ�L���ɐ����������ݓI�\���͎����Ă����Ƃ݂���B���_�����̗��j�ł͑S�����̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�܂��A�ꕔ�����O�m�͑��ɏ悹�ē����{�ɏ㗤�����A����������s�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�����̖��n�ȍq�C�Z�p�ł͏��X�����Ȃ��Ƃ������B�@

�@�Ώ�͑��Ƃ������̂́A�͐��^�͂ɂ���ĊC�ƂȂ����Ă��Ȃ�����O�m�͑��Ƃ̒��ړI�������ł����A���̈Ӗ��ł͕s�o�ςȑ����ł���B�t�Ɍ����ΊO�m�ň��|�I�ɂ������Ƃ��Ă��A�Ώ�ł̗D��͂���Ƃ͖��W�ł���Ƃ�������B

�@�ēƗ��푈�ɂ����ẮA�O�m�ł͉p�C�R�ɂ͑S�������ł��ł����A���������ĉp���R�̊C��@���ɂ͑ł肪�Ȃ��A�I�n���V���g�����R�̓���Y�܂����B��̂ɂ����ď\�O�B�A���n�͒n�`�I�ɍג����A�C�ݐ������ΓI�ɂ��Ȃ蒷�������B���ꂪ���߁A�ēƗ��푈�ɂ����Ă͐���Ƃ������̂��`������ɂ��������ƌ�����B�Ȃ��Ȃ�A�����ɐL�т镝�̋���������`�����Ă��A�C��@���ɂ���Ă����ɔw��ɉ���Ă��܂�����ł���B���ƌ����āA��k�ɐL�т����Ƃ������̂͒������ēƗ��R���̕��͂ł͑S�����I�Ȃ��̂ł���B

�i�}38�j

�������V���g�����R�͊C�R�͂Ƃ������̂������ɏd�v���Ƃ������������c���Ă��邪�A���ەč��ɂ����ĊC�R�͂Ƃ������̂�����قǎ����I�ɏd�v�Ȃ��̂ƂȂ������Ƃ́A���̌�̕č��j�ɂ��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

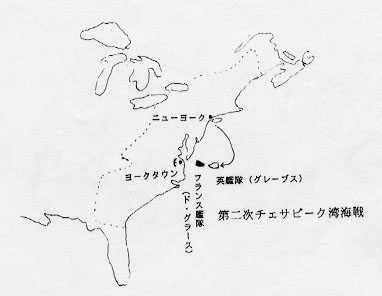

�@���������R�Ȃ��瓖���̃A�����J���C�M���X�ɑR������͑�������ȂǑS�����I�Ȃ��Ƃł���A���̌���I�����������̂̓t�����X�̎Q��ł������B�t�����X�C�R�͊m���ɉp�C�R���ł͂��������A�Ė{�y���݂ɂ����ĉp�C�R���v���̂܂܂ɐU�������Ƃ�j�~����ɂ͏\���ȗ͂������Ă����B

�@�ēƗ��R�̏��������܂����̂́A���[�N�^�E���ɂ����ĉp���R�������~���������Ƃ��ŏI�I�Ȃ��������ƂȂ��āA�p�����푈�̌p����f�O�������Ƃɂ��B���������͂��̂Ƃ����p�C�R�͊C�ォ�烈�[�N�^�E���~�������{���悤�Ƃ��Ă���A�~�����������Ă���Ώ��Ȃ��Ƃ����̎��_�ł͉p���͕����͂��Ȃ������B���̋~�������s�����̂́A�h�E�O���[�X��w���̃t�����X�͑����p�͑��̋~����j�~���邱�Ƃɐ�����������ŁA�t�����X�̃V�[�p���[�̉����������ɑ傫�Ȃ��̂����������킩��B

�i�}39�j

���̂Ƃ����[�N�^�E���̖ڂƕ@�̐�Ő��ꂽ�C�킪��`�F�T�s�[�N�p�̊C��ŁA�p���̕s��ۂ��傽�錴���ƂȂ��āA��I�Ȑ퓬�������������ʼnp���͐��Z�Ȃ��Ƃ݂đދp���Ă��܂����B���ǃ��[�N�^�E���~���͒f�O���ꂽ�̂ł���B

�@�C��j�S�̂�ʊς��Ă݂�ƁA���̂悤�Ɉ�����n��R�ɑ���x����_���A��������������j�~���悤�Ƃ��邱�Ƃ����ړI�����ɂȂ��ċN�������C��͂���قǑ����͂Ȃ��B�i�����������m�푈���̃K�_���J�i�����ӂ̊C��͑�̂���ŁA��l�Ő��𑝂₵�Ă��銴�����邪�B�j

�@�܂��A���̑�`�F�T�s�[�N�p�̊C��ɂ��Ă��A�p�͑��͗��㕔���ڏ悹�ċ~���ɕ������킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ����㕔���ɑ��钼�ړI�x�����ړI�ł����Ă��A�����㗤�D�c�͓�Ԏ�Ƃ��đҋ@���A����ɐ旧���ď��R����퓬�͓��m�̐킢���s���A�ז��ȑ��葤�͑������ł��ĊC������S�ɂ��Ă���㗤�������C�ɏ��o���̂����ʂł���B

�@�����Ȃ��ƁA�����������ꍇ���͂ȗ��㕔�����C��Ŗ��͂Ȃ܂ܑS�ł��鋰�ꂪ����B���ǂ��Ƃ����㕔���ɑ���x���Ƃ����헪�I�ړI���������Ƃ��Ă��A��p�I�ɂ͑��葤�͑������ł��Đ��C��������ƌ������Ƃ��D�悷��B

�@�܂�X�̊C��̖ړI�͐��C���̊m�ۂƂ������ɂȂ肪���ŁA���㕔���ւ̎x���Ƃ������@�͒��ړI�ɂ͕\�ɏo�Ă��Ȃ����Ƃ������B�������ԐړI�ɂ͂���͑����̊C��̌����Ƃ��Ă����ΉB��đ��݂��Ă���̂ł���B

TOP