(コンセプト写真1)

長沼伸一郎

(写真製作・OPT班)

このシナリオは、以前に専用ページに掲載されていたものですが、今回、その一番最初の部分を試験的に一般ページで公開することとします。

これはわれわれパスファインダー・チームの中では、以前に公開した「無形化ゲームの構想」と基本的に同様の立場に位置付けられていますが、むしろわれわれの生の現実により密着したものとなっており、一般の方が読まれてもかなり面白いのではないかと思います。

ここで、初めて接する方のために、「無形化映画」とはそもそも何かについて簡単に述べておくと、これは一種の新しい概念で、現代世界の無形化した経済戦争やメディア間の戦争を「無形化世界の力学と戦略」に従って、陸戦や空戦として可視化した戦争映画のことです。

つまり陸軍=企業、空軍=メディア、海軍=研究機関、という対応によって、われわれが生活しているこの一見退屈な世界がそのまま戦争スペクタクル映像になるわけであり、将来的には一つの大きなジャンルとして確立する可能性を十分に持っています。

そしてこれまでにも専用ページに、1997年のアジア経済の崩壊など、現実の経済戦争の物語を可視化した映画シナリオが掲載されていましたが、今回のものは題材をもっと身近な場所に求め、理系世界の現状やわれわれ自身がたどってきた道を、海の上の物語として可視化したら一体どうなるかという試みを行なっています。

これはわれわれ自身にとっても、単なる士気高揚効果だけでなく、われわれがどういう場所にいて、周囲の世界にどういう戦略で立ち向かっていくべきなのかを理解するために非常に有効に利用することができ、その意味ではたとえ本当に映画化できずとも、シナリオの形にまとめてメンバーが見るだけでも実際に十分役立ってきました。

それゆえ今までは、専用ページ内部だけの公開で十分と考えていたのですが、しかし考えてみればこれは今や理系の世界に生きる人間全体の問題となってきているようです。

それというのも、現在の日本の理系集団は、自身の主張を周囲の社会に伝える有効な手段を持っていないのであり、恐らくこれを現在読んでおられる方の中にも、それによる疎外感を覚えられた方は多いと思います。そしてそれが、士気や地位の低下につながっていることは、ほぼ間違いのないところでしょう。

しかし現代の金儲けと芸能スポーツの話が全てという大衆社会の中で、馬鹿正直に科学や物作りの価値を説教して回るほど空しいものはありません。大衆はそんな話に興味はないのであり、そうしたやり方ではその無関心の壁を突破することなど最初から不可能と言わざるを得ないのです。

しかしわれわれの存在を「無形化した海軍力」と捉えて、それが陸軍(経済世界)と空軍(メディア)の中でどう生きていくかという物語として可視化することができるとなれば、話は違ってきます。

大衆は基本的に「物語」を求める生き物なのであり、そして今まで陸と空の二勢力しか見えていなかった大衆の側にとっても、そこに海が加わって三勢力の鼎立という構図になれば、ぐんと舞台装置の深みが増して面白くなることでしょう。そのため無形化映画というものを通じて、われわれは自身のことを周囲の社会に物語として語る強力な手段を手に入れることが可能になってくるわけです。

そして相変わらず理系世界を巡る状況が日に日に悪化し続ける状況下、存外これが立て直しのための切り札的な道具になるという可能性もないではありません。

そんなわけで、このさい一般ページでの公開に踏み切ることになったわけですが、専用ページでの限定公開でも結構反響は大きく、設定上の問題点を指摘するメールをいただいたこともありました。何しろここは各分野の専門家が多く見ているサイトなので、指摘内容も高度なものが多く、以下に公開するのはその貴重な意見や提案を採り入れた修正版です。さらなるご意見などをお寄せいただければ幸いに思います。

無形化映画・パスファインダー自叙伝的潜水艦映画原案

これは第一作とはがらりと趣を変えて、陸の戦いではなく海の戦い、すなわち今後知的世界で起こると予想される知的制海権の争奪戦を軸に、知的世界の現状をかなりリアルに可視化した映画である。

具体的なストーリーは、硬直した組織からはみ出した若い海軍(理系・技術)士官たちが、「数学史上最大の盲点」を制するツールをテコに、自力で自前の原潜を作って手に入れていく物語である。

筋立ての8割は、実は現実に起こったことをベースにして可視化を行ったものであり、台詞の一部も本当に周囲で行なわれた会話に基づいている。そのためこれは半ばわれわれパスファインダー・チームの自叙伝であると共に、われわれが将来の目標として共有すべき一個の夢物語でもある。

今回の物語は、準四次大戦勃発直前ぐらいの時代の場面から始まる。(つまり第1作より少し時間的に遡る。)

全体的な雰囲気としては、第1作の西方電撃戦の物語に比べるとぐっと明るく、一種の青春冒険物語の雰囲気ももっており、日本人から見ると、これは一種「日本人でも主役を張れる、潜水艦版スターウォーズ」のような、カタルシスのある作品にできる可能性がある。

そして単なるアクションというよりは、体制側の目を盗んで自力で原潜を建造していくという、前代未聞の破天荒な企てを、じっくりと見せることに主眼が置かれる。(そのあたりは、ちょっと「大脱走」などと一脈通じた雰囲気になるかもしれない。)

またその物語を縦糸に、周囲の学会や知的世界の状況、さらに背景をなすメディアの状況などが濃密に構築されて可視化されており、その興味でも見ることができる。

物語の中に、原潜建造の鍵となる物質を積んで海底に眠っている古い沈没船が登場するが、その現実世界での対応物が何かと言えば、それは三百年間の伝説的な数学的難問であった三体問題を意味している。

一般に無形化世界では、海とその水面下が、「知的世界とその盲点」に対応しているが、そこから考えると、伝説の宝を積んだ沈没船の対応物として、恐らく三体問題以上にぴったりするものはあるまい。

そして三体問題の陰に眠っていた「数学史上最大の盲点」を制するツール、すなわち作用マトリックスN乗理論が、原子力推進機関に相当するわけである。

本来なら原子力推進機関というものは、海に存在する最高級の武器である以上、よほど威力のあるツールや理論でない限り、安易に対応させることは許されない性格のものである。

それは例えば内輪の学会と産業界から評価されるだけのツールや新理論では駄目で、むしろそれを超えて、思想と文明全体に強い影響を及ぼす力をもつことが、資格の絶対条件である。それゆえたとえノーベル賞級の業績と言えども、最近のものはその点でスケールが小さいものばかりで、押し並べてその資格に欠けている。

それに対して作用マトリックスN乗理論の場合は全く逆で、確かに現在は学会の盲点の下に入り込んで評価が定まらないが、逆に将来の思想や国際情勢に及ぼす影響に関しては(現時点での予測が正しいと仮定する限り)、潜在力の点で十分な資格を備えていると言ってもばちは当たるまい。

そしてその場合、むしろ現在それが学会の盲点に入り込んで評価が定まらないことが、かえって原子力機関を水上ではなく海面の下で使うことによく対応していると言える。(逆に言えばその予測が正しかった場合のみ、この物語は真に「実話」となるわけだが。)

その意味では少々気の引ける部分がないではないのだが、しかし客観的に見ても、この物語は現代の理系および技術者肌の青年の多くにとって、共感するところは多いはずである。

またこの映画のスタンスとして、「空軍を悪役として描く」というのが大きな特徴であり、それは映像的にも大きなテーマである。

考えてみると今までの戦争映画では「ドイツ・陸軍・統制」が悪役イメージの定番で、その象徴たるナチスドイツの悪の美学が活劇を裏から支えていた。しかし現代では、人々は米国の強さを見過ぎているため、それは悪役として弱すぎて、もはや通用しない。

にもかかわらず米国が悪役をちゃんと引き受けないため、悪役不在で活劇が成立せず、それが最近のハリウッド活劇のつまらなさの大きな原因となっている。

つまりナチスドイツにかわる新しい悪役のイメージは「アメリカ・空軍・縮退的自由」がベースでなければならず、これを「悪の空の帝国」として如何に美学をもって魅力的に描き出すかが活劇再生の鍵であると共に、その手段を編み出すことは世界中の映像表現にとっての大きな課題なのである。(ただしここでは「帝国」は米国とは少し別の場所に設定されており、米国自体は必ずしも帝国や悪役そのものではない。)

その意味では原潜と空軍の戦いというものは、このためには最も適したテーマであり、原潜の建造過程を青春ものの明るさ(といってもその「青春」は、現代よりも幕末期の海軍士官のそれに近いが)で描く一方、背後の資本主義経済やメディアを現実世界のリアリティの重みをもった敵役として可視化するという、ちょっと類を見ない作品になると予想される。

ただし、もともと潜水艦ものがとかく映像的に少し暗くなりがちであるところへもってきて、それを日本人が行うという二重の難しさが重なり、ハリウッドの潜水艦映画と同じコンセプトではまず成功は期しがたいものと思われる。

その困難を突破するには、映像や構成の両面で様々な巧妙な工夫と配慮が必要となり、そのために何が必要なのかについても深く突っ込んで考えてみたい。そしてここには、日本を舞台とする映画で米国と互角以上にに勝負するための、いくつかの手段が工夫されている。

シリーズ全体でのこの作品の位置付けは、第1作の西方電撃戦がとにかく「経済戦争を目で見ることの衝撃」を観客に伝えることにあったのに対し、今回は無形化世界全体の世界観や骨格、あるいは無形化世界の細部がどうなっているかを、この作品を通じて解説するという役割を多分に担っている。

つまりこれは、無形化シリーズの新作が作られたり公開されたりするごとに、その背景を知るためのベースとして参照されるべき重要な作品としての役割を負うわけであり、また、下手をすればとかく暗くなりがちな準四次大戦ものの中で、シリーズ全体に明るさを与える役割も担っている。

それを考えると、これは単体で公開時だけの瞬間風速だけで勝負する作品というよりは、むしろ長期にわたってこのシリーズ全体と共に、そのベースとして生きていくべき作品であるため、採算も含めた勝負も、最初からそういう形の長期戦を想定して行なう必要があるだろう。

とりあえず基本構想の下書きを作っておこう。今回は、会話の中に相当密度の高い情報を盛り込むことが必要(しかも部分的に現実の過去の会話が再現されている)なので、台詞の中味も原案の段階でかなり具体的に書いておかざるを得ない。

それゆえ映像化の際には細部は変えても良いが、内容そのものはなるたけ忠実に再現することが望ましい。実際、ここに会話として具体的に書き出しておいたものに関しては、単なる思いつきで書いた会話はほとんどない。

オープニングと最初の場面

オープニングのタイトルバックは、このシリーズ共通の仮想地球儀である。仮想地球儀上の地形をスタイリッシュに見せながら、字幕スーパーで無形化対応や換算に関する情報がいくつか示されていく。(テーマ音楽は無論、重厚だが明るい交響楽で、その意味ではSWと同系列のものである。)

そしてオープニングの最後付近で、日本の部分の地形がクローズアップされていって、画面がフェードアウトして暗くなっていく。

テーマ音楽も同時にフェードアウトしていき、音楽と入れ替わる形で、昔懐かしいB17の大編隊のような飛行機の爆音が響いてくる。(低音の重厚な轟音で観客席を包み、この音のイメージで観客を別世界に誘い込む。SWシリーズのタイトルバック直後の宇宙巡洋艦の音の感覚を参考に。)

暗くなっていく画面上で、最後の字幕スーパーが消えていく。(その最後の文面は、「現代世界でオンエアされる15秒CM1本の力は航空爆弾2kgの力に相当し、この映画ではそれを基にメディアの力が空軍力として正確に可視化されている。」である。つまりバックに四発重爆の爆音を聞きながらこの字幕スーパーを読むことで、観客にはその爆音がメディアの力を意味しているということが意識に残る。ただしこの時点では必ずしもその意味が完全に全員に理解される必要はない。)

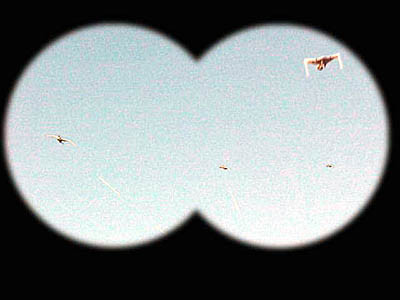

響き続ける爆音をバックに、だんだん画面が明るくなっていく。すると基地への帰途につく四発重爆が、夕闇迫る灰色の空を飛んでおり、音はその大編隊の爆音であることがわかる。そのうちの1機の中央部のアップが映り、もやを通して背後にも何機か見えている。

(コンセプト写真1)

編隊を構成している四発重爆は、機体の中央部に大きな主砲(75ミリ砲クラス)のついた旋回砲塔を1基装備している奇妙な機体で、その異様なコブのように盛り上がった砲塔が、ゆっくり旋回している。(周囲の空が暗い灰色であるため、不気味なイメージを強調するため、機体全体も少々暗い迷彩塗装の方が良い。見ようによっては宮崎メカ風。)

そして次のカットは地上から空を見上げたアングルである。夕闇迫る頭上の空を爆撃機の大編隊が通過していく。最初は先頭の数機だけが視野に入っているが、後続機がどんどん視野に入ってきて、一体どこまで編隊が続いているのかわからないほど大量に空を覆い尽くし、その編隊の巨大さに圧倒される。(これはちょっとSW1の冒頭の宇宙巡洋艦のシーンを思わせ、ノスタルジックで不気味なプロペラ重爆の大編隊の爆音と共に、現代世界のメディアの規模が如何に巨大かを観客に意識させる。)

空を向いていたカメラが下を向いて地上が写ると、湖畔か川岸に突き出て建てられた木造の大きな建物が視野に入ってくる。建物には明かりが灯り始めており、完全な和風ではないが、水面の上に渡り廊下が突き出ている(厳島神社をホテルにしたような感じ)など、全体として「夕闇の湿気」を感じさせる、風情のある雰囲気である。

そしてこの上に「第四次世界大戦の開始(1990年)より少し前。日本。」という字幕スーパーが、日本語と英語で示される。

(映像上の注意点・どうも思うのだが、日本の実写映画の場合「湿気感とスケール感の両立」ということが、映像的にハリウッド映画に負けないための重要なポイントであるらしい。

またハリウッド映画に慣れた目からすると、TVの場合に比べて映画では日本人の顔色が暗く写るので最初地味な違和感を覚えることが多い。それらをクリアするため、まず冒頭だけは舞台装置を少し湿気を感じさせる場所に置き、室内も暗い照明の似合うものにして観客を慣らせておく一方で、そこに爆音をかぶせることでスケール感をもたせる。そしてそこから舞台を徐々に広い場所に拡大していくわけである。)

時代背景について言うと、この頃にはすでに帝国の陰がだんだん世の中を覆い始めており、帝国空軍が自前の制服(航空識別用の黒白ストライプが胸部に入っている)を制定し始めて、これ見よがしにそれを身に着けた若い空軍兵がちらほら町中にも見え始めている頃である。

ちょっとナチス勃興直前のドイツにも似た雰囲気で、もっと若い者の中には「オーバーロード・ユーゲント」に所属して気炎を上げている者も多い。

空軍兵たちは麻薬の一種の「ユーフォライド」という興奮剤をタバコがわりに口にくわえている。これは高高度の空気の薄いところでも反射神経が鈍らない効果があるとして、パイロットたちの間では常用されているが、地上だと多幸感があって精神状態がハイになりやすい。

また、多くの者がナイフを装着しており、柄の部分が帝国の黒白ストライプか、あるいは鷲の紋章が入っている。

そして、若い海軍士官たちが世の中でだんだん生きにくくなって、欝屈している状況が描かれる。

若い海軍士官たちの憂欝

店では、海軍の少尉候補生たちが何人か集まって、ジョッキで乾杯している。(店の中のイメージは必ずしも和風ではなく、戦前の海軍将校が通っていたようなちょっとドイツ風のハイカラなイメージで。)

「海軍士官学校卒業を祝って、乾杯!」一同ジョッキを空けるが、それも終わらないうちに、一人が浮かない顔で一同に言う。「ここのところ、このまま海軍にいていいのかと疑問に思うんだ。陸軍か空軍に転属した方がいいのじゃないかって。」

「これから海軍少尉任官っていうのに、そんなしけた話をするなよ」ともう一人が言うが、別の一人は何となくしみじみした口調で同意する。「わからないじゃないな。昔はこんなじゃなかった。」皆そう思っていたらしく、ちょっと座が沈む。

沈んだ雰囲気を和らげようと、別の一人が手を伸ばして、脇に置かれていたセピア色のアンティックな地球儀を持ってきてテーブルの上に置き、昔を懐かしむ口調で言う。「俺たちの少年時代を思い出さないか?あの頃は、とにかくこの地球表面全体が、人類史上かつてないほどの変動を起こしていた時期だった。今から振り返ると、その変動のエネルギーは、あの数十年間だけでそれ以前の数万年分の合計を上回るほどのものだったんだ。」カメラが地球儀の方を向くと、正面に写っているのは、実は日本周辺である。

別のもう一人が地球儀の日本の部分に指を当てて言う。「日本なんかはさしずめ最もその恩恵を受けた口だな。おかげでいつの間にやら国土も大陸並みになって、面積の大きさもオーストラリアと逆転しちまったし。」そして地球儀をくるっと勢い良く回す。

カメラは回り続けている地球儀の南半球部分に向かってどんどん寄っていき、やがて画面一杯に、勢い良く回り続ける地球儀の南半球が広がる。(このアンティック地球儀によって、大航海時代のロマンのイメージを重ねながら、ちょっと不可解な世界観をずんずん説明していく。観客は一度で全部を理解する必要はない。)

誰かの指先がつーっとその回転を止め、地球儀の南半球部分の絵柄が見えてくる。するとそのセピア色の南の海の部分には、ところどころに雲や嵐や氷の絵がアンティック調に描かれているのがわかる。

そして声は続く。「青色海軍の栄光の時代、大規模な変動を始めたこの南の海は、まさしくフロンティア以外の何物でもなかった。激しい嵐と雲に覆われて、人類の接近を拒むようになった海の向こうに、新しく姿を現わしつつある氷の世界。」

カメラはさらに地球儀上をなめて南極の方に下っていく。「嵐の海を突き抜けると、そこには壮大なオーロラに覆われた空が広がっていて、その下の氷の海には地球と人類創成の秘密を解き明かす鍵が現われているかもしれないというんだ。そのオーロラをこの目で見ることはどれほど憧れだったろう。」地球儀の南極の部分は、何か神秘的な絵が描かれている。

「そしてその未知の海に進歩を信じて乗り出していった偉大な探検者たち。士官学校へ入る時、その誰を目指すつもりだった?特に個性的なところでは?」彼はそう言いながら一同を見回し、一同はめいめいが名を挙げていく。

「ディラック・・かな。」

「俺はガモフだ。変わってるって言われるけど。」

「ド・ブロイ。」

「シュレーディンガーだね。」

再び彼は懐かしむ表情で地球儀の真ん中あたりに指を当てて見つめ、ゆっくり回しながら続ける。「南極まで行かなくたって、その手前にある嵐の海も、未知の陸地が海から次々誕生しつつある探検の舞台だった。それらはやがてもっと大きな新しい大陸となって、未来の自分たちはそこに住むことになるかもしれない、そんな思いに胸をときめかせたもんだ。そこへ乗り出すことに比べれば、北の陸地で陸軍や空軍がやっている戦いなどおよそちっぽけで愚劣なものに過ぎない。だから青色海軍以外の一体どこに自分の生きる場所があるかと思ってた。皆もそうだろう?」一同うなずく。

(士官たちは最初詰襟の制服を着ていて、ちょっと戦前の旧海軍の雰囲気もあるが、乾杯が終わるとすぐにそれを脱ぎ、肩に黒い少尉の肩章のついた現代風なワイシャツの制服姿となる。なお「青色海軍」は理系研究機関、「赤色海軍」は文系研究機関であり、後者は陸軍士官学校の砲術科出身で、川や湾内などの沿岸で陸軍を支援する「ブラウン・ウォーター・ネービー」である。)

隣のテーブルにいる集団が気勢を上げて騒いでいて、時折その騒音で話が中断される。(「あいつらは空軍の下士官パイロット連中だよ。」とぼやく。)

実際この連中はとにかく傲慢で態度がでかい(モデルとしては、さしずめとんねるずの石橋貴明あたりを思い浮かべればよい。空軍兵は革ジャンを着ていて、前肩の部分には黒白ストライプ模様がついている。)

空軍兵たちの周囲に群がって嬌声を上げている女の子たちは、けばけばしい化粧や身なりでタバコをすぱすぱ吸って、バブリーな雰囲気と援交コギャルの乱暴な口調をミックスしたような感じ。(これはずっと後の場面との対照として意味をもってくる。)おまけに話の中身は下ネタばかり。

士官たちは騒音の合間に話を続ける。

「ところが海軍士官学校を卒業した頃には、海は変わっていた。昔に比べて嵐の方は静まってきたが、そのかわり、新しい陸地の発見などはとうの昔にやりつくされて、小さな島の調査がせいぜいだ。そして地球創成の鍵など解き明かしたところで、どのみち大したものは得られそうにない。だから誰もが口にこそ出さないけれど、もう青色海軍の時代は終わったのじゃないかと、密かに悩み恐れている。」

「同感だな。それでいて、嵐のかわりに艦艇用燃料の世界的な枯渇がとってかわって、海を渡る困難は相変わらずだ。だから今じゃ陸軍の奴らが俺たちに期待することといったら、どこかの島で未知の触媒を発見してきて新しい燃料を作り出すことと、上陸作戦の支援を行うことだけなんだから、栄光の青色海軍がこれじゃブルーカラーの労働者だ。甘く見られたもんだよ。」

「それでも第三次世界大戦でソビエト連邦が米海軍と張り合っていた頃は、まだしも良かったんだ。この南の海もその競争の華やかな舞台だったからね。でもその第三次大戦も、もういよいよ終結だ。ゴルバチョフが講和条約に署名して、今じゃモスクワにアメリカ陸軍の戦車部隊が進駐してる。国土もこんなに痩せ細っちまって、国名もソ連からロシアに戻るんだって?」彼は(仮想)地球儀のロシアの部分を指で指す。

「それで今じゃ米陸軍の最大の脅威は、ソ連じゃなくて日本陸軍だってさ。ジャパン・アズ・ナンバーワンとか言われてね。」

彼らの脇では、空軍兵が馬鹿騒ぎをしながらだんだんこっちのテーブルまで攻めてきて、ビールのしぶきがこちらの一人にかかってびしょびしょになる。

しかしこっちは困惑顔をしてハンケチで服を拭きながら場所をずらして避難するだけで、文句を言う度胸がない。(そのあたり、ノーと言えない日本人の典型を思わせて苦笑させられる。)

「だけどここのところ、その無敵の日本の陸軍がまずいことになっているらしいぞ。油断し切ってろくに防御もせずに戦線を拡大しているから、後方の鉄道網を砲撃で寸断される危険があって、このままでは戦線崩壊に陥るかもしれないって。」

隣のテーブルの空軍兵たちの無礼が何度も繰り返されるので、さすがに一人がたまりかねて「君らは一応下士官だろう。それが将校への態度か」と注意する。

ところが空軍兵たちはそれを聞くと「そこの海軍のエリートさんたちが敬礼しろだってよ」と大笑いする。彼らは海軍をなめきっていて敬語は全く使わない。

そして空軍兵の一人が嘲笑するような口調で、「大体、数学や工学なんかができる人間がエリートだった時代はもう終わりだ。俺たち空軍じゃ、機械を扱うのは下等動物の整備兵どもの仕事なんだよ。大体今時、自分の頭で小難しいことをのろのろ考えること自体、時代遅れだっつーの。情報はどうせ空に集まってて神の眼が全部指示してくれる。その指示を1秒の差で瞬時に判断できるやつが、これからの自由人ってもんだぜ。」

すると脇の女の子が「ねえ、神の眼って何よ」と尋ねる。空軍兵は「IFF、通称神の眼。要するに敵味方識別装置のことだ。」と答え、もう一人がさらに詳しく説明する。「計器盤の真中に、誰が敵で誰が味方か、その位置を全部教えてくれる画面があってな。その画面の上に赤い点が現われた!そいつは敵だ!俺たちは瞬時の反射力で操縦桿を引いてそいつの後に回り込んで、素速く機銃弾を叩き込む。反射が0.1秒遅れたら、やられるのはこっちだ。」彼は両腕を翼のように広げて派手な身振りで自慢する。(この話は後で笑える伏線になる。)

女たちは「超格好いい!」と馬鹿丸出しの口調でそれを賛える。空軍兵はさらに調子づいて、「機銃掃射!」と言いながら女に悪戯し、馬鹿女大喜び。

海軍士官たちはたまりかねて、「でも君ら空軍が使ってる飛行機も、元はと言えば海軍で設計したんじゃないか。君ら空軍はそれを改良して使ってるだけだ。」と不器用に正論の文句を言う。

ところが空軍兵は鼻でせせら笑って「設計なんかやった奴のどこが偉いんだ?一旦完成品の機体が出回っちまえば、コピーなんざ自由だ。それよりも燃料弾薬を要領よく調達してそれを飛ばせられる能力を持ってる方が勝ちなんだよ。だから戦士として主役になるのは俺たち。安月給で俺たちの下働きになるのが、あんたら海軍のエリートさんたちだ。それで偉そうに自分たちの頭脳が世界を支えていると思い込んでるんだから笑っちまう。」

「馬っ鹿みたい。結局頭悪いんじゃないの?」「超うざいよね、そういうのって。」女たちの声でさらに勢いづいて、空軍兵は胸のナイフを抜いてちらつかせ、「大体ろくに喧嘩をする度胸もないくせしやがって、上官面するんじゃねえよ」と凄むが、士官たちは後退りするだけで一言も返せない。

やがて空軍兵の連中は、取り巻きの女の子たちを連れて去っていく。すると他のテーブルにいた一見普通の娘までが全員、席から立って追いかけていくので、店にいた女の子は底引網よろしく根こそぎさらわれてしまう。すっかり静かになった店の中。

陸軍の参謀将校と

後ろで「さんざんな言われようだったな」と声がする。一同驚いて振り向くと、声の主は隣のテーブルで一人で飲んでいた少し年配の陸軍将校で、笑いながら「すまん。話は全部聞こえちまったんでね。さっきの連中、自分たちが自由人とは笑わせてくれる。空軍の奴らは大体そうだ。反政府や反権力を気取りながら、実は政府より遥かにでかい権力の忠犬ハチ公になってるくせに。」そう言ってグラスをぐいと空ける。

彼らはその言葉で親しくなり、しばらくそれについて話した後、参謀将校は将来の海軍エリートたる彼らに、世界がどうなっているかを伝えたいと思ったらしく、教えておきたいことがあるから場所を変えようと提案して、一同は店を出る。

参謀将校の説明

一同は、取り壊し中だが地図などがまだ残っている、旧司令部の建物のがらんとした地下室に、明かりをつけて入っていく。そしてここで彼らは、壁の世界地図やテーブル上のジオラマのような立体地図を前に、じわじわ存在感を強めていく帝国の力の状況や、またIFFの神の目が何者かに操作されていて、空軍全体がその帝国の操り人形になっているらしいことなどを説明される。

(この場面でなるたけコンパクトに、敵の正体が何なのかに関する解説をしておくことが望ましい。台詞の具体的な内容例は後に別稿で述べる。)

士官たちは、はじめて聞く話に困惑を隠せない。彼らは海軍士官といっても、探検用の海軍で戦闘にはあまり関与してこなかったので、陸上の戦略情勢などについては興味もなかったのである。話が終わって、不気味な感覚がじわりと残る。

(なお参謀将校の服装は、第二次大戦時の英陸軍将校の服を参考にするのが望ましい。旧日本陸軍のだと画面が重苦しくなりすぎ、逆に現代の軍服だと軽すぎるか、あるいは自衛隊的でありすぎる。そう考えると英陸軍のものが、赤い記章がついていて適度にモダンで適度に重味があり、イメージに一番近い。)

海軍の憂欝な現実

そして現実の生活に戻った彼らを待っているのは、海軍のうんざりするような現実である。まず彼らは実務研修としてモニター艦に配属される。(ただし憂欝なモニター艦でも、艦内で聞こえる効果音はどこか心地良い。この場面などで、モニター艦の姿など、海軍の現実が興味深く可視化され、ここで観客の映像的な関心を惹いておく。まあモニター艦の外観はもろにCGで良いだろう。)

(コンセプト写真2)

艦内の射撃指揮所。目標との位置関係をプロットする部所である。皆グレーの救命胴衣にヘルメット姿で、上級士官も年配で硬直した権威主義的な感じの人間が多くて、官僚的な(旧海軍の戦艦の砲術科のように偉そうに硬直化した)重々しい雰囲気である。

部屋は割合に静かで、空調の音が聞こえている。海図テーブルの上に、目標がピンで示されている。スピーカーから発射シークエンスのオヤジくさい声のアナウンスが聞こえる。「目標までの距離8050。」「上空の風速24m」「コリオリ力偏差修正」「仰角25」「発射!」轟音が室内まで響いてくる。

「目標に命中!砕氷範囲30m。」「命中率良好なり。本日の射撃はここまで。」「さて戦果を報告書にまとめて申告だ。」

海図テーブルの前で、主人公が先輩士官に尋ねる。「あの、今のこの目標って、流氷の上に置いておいた単なる距離測定用マーカーですよね?それで今割った氷って、明日になれば氷結して元通りに戻っちゃうんですよね。そして今のは訓練じゃなくて本番ですよね。あの、つかぬことを伺いますが、これに砲弾を命中させることに一体どういう意味があるんです?」

先輩士官は肩をすくめる。「新入りの研修生がそう言いたがるのはわかるがね。何しろ艦艇用燃料の不足が深刻でな、動けるのは2ノットで1日1時間までと決められてる。意味のある目標といっても、そんなものは近くにはないし、それがあるところまで移動するのも無理だ。とにかくここから半径20海里以内だけがわれわれの守備範囲なんだから、この円内で目標を何とか見つくろって戦果として報告するしかないんだよ。」彼は海図の上にコンパスで円を描く。

「でも動けないのは、燃料不足というより、むしろ艦が装甲の重みで鈍重になり過ぎてることが問題じゃないでしょうかね。」

「まあな、悪循環ってやつさ。燃料が乏しいからなるたけじっとしていたい。じっとしていても損害を受けないために、艦の装甲を厚くする。それでなおさら鈍重になる。また装甲を厚くする。ついでに装甲で重くなった分、航行用のものはなるたけ捨てて軽くし、船体に浮力材をくっつける。また動けなくなる。

でもおかげで、今じゃもうこの艦の装甲はかつての大和級の主砲のゼロ距離射撃でも撃ち抜けないほど分厚くなってるし、喫水の下も厚さ10mもの浮力材で着ぶくれしてるから魚雷も歯が立たない。知ってるか?この艦も昔はああいう姿だったんだ。」彼は壁にかかった銘板を指差す。そこには普通の形の戦艦がレリーフで描かれている。

「でも動けないんじゃ船とは言えないでしょう。」「まあそうだが、一応ここの縄張りを絶対的に守ってることにはなってるんだ。目標に意味があろうとなかろうと、命中弾の数が俺たちの点数になって、それが昇進につながる。大体点数の評価基準を決めるのはアメリカ海軍だし、おえら方はその方針に右へ習えだ。それに、ライバル艦との撃ち合いにならなかった分、まだましだろう。まあつまらんことは考えるな。」

主人公は納得できない表情である。

(映像上の注意・邦画の政治サスペンスものなどで、海上自衛艦の艦内のグレーの壁をバックに日本人俳優が演じたものを見ていると、同じグレーの艦内で撮ったものであっても、米国映画に比べてなぜか閉塞感がある。そのためむしろここではその感覚を逆手にとって主人公の閉塞感をそれで表現し、後の原潜艦内のウッド調−−設定では艦内に人工木材が張られている−−の感触と対比させるとよい。ただ観客がその閉塞感で疲れないよう、バックの効果音は魅力的な音にするよう注意が必要である。)

帝国空軍にどう対抗するか

研修後に一時的に内地に戻った候補生たちが、再び集まって話をしている。場所は夕刻の丘の上で、丘はかなり広く視界は開けており、空には飛行船が浮かんでいる。(広々とした空気感は東京のごみごみした狭い雰囲気ではなく、ロケをやるなら海外で行なう必要がある。そしてこの場面で、空軍の姿がいくつかちりばめられる。)

日没間近の市街地は近代的なビル街ではなく、建物はややヨーロッパ的な作りである。しかし地平線には砂漠が広がっており、遠くには崩れた高い建築物の廃虚が砂に埋もれているのが見える。つまり地理的には、砂漠の中に箱庭のように伝統的な市街地が点在しているという、ちょっと幻想的な構図になっているわけである。

遥か高空には重爆が編隊を組んで飛んでおり、何本もの飛行機雲が青空をバックに鮮やかに曳かれていて美しい。

「そっちはどんなだ?」「硬直した組織と無意味な任務、まあそれに以外表現する言葉が思い浮かばないな。」一同も同意する。

「みんな配属変えは希望せずに、やっぱり研修をやった艦に戻って任官するのか?」

「艦を変えたって、そう将来が変わるわけじゃないだろう。大体日本じゃ大佐や艦長に昇進したって、やれることはたかが知れてるよ。何しろわが日本海軍は制海権をもってないから、領海の外に出たら実質的に米海軍の指揮に従わなきゃならないんだから。」

彼らの頭上の低空を「ワイドショー仮想航空機」が、翼を下げた高速飛行状態で爆音を上げて通過する。それらは市街地へ向かって飛んでいき、その途中で、翼を広げて低速飛行形態に移行する。(爆音はジェット機の音であり、この場面では今まであった湿気感が取り払われて、現代的な乾燥した雰囲気になっている。)

丘の上から眺めると、市街地上空をすでに数機の同型機が円を描いて舞っており、先ほどの機体もその円舞に加わるのが見える。時折その風防に日没間際の陽光がきらりと反射する。

(コンセプト写真3)

双眼鏡で見ると、それらは円の中心にいる目標に集団で銃撃を加えている。それを見て一人が

「見ろよ、誰か餌食になっているらしいぞ。気の毒に、あーあ、なぶり殺しだ。何が空の保安官だ、ありゃどう見ても空のゲシュタポだぜ。全く今の世の中、密告屋の天国だよ。引きずり降ろしたい奴があれば、下手をすれば匿名の電話一本だけで、ああやって空から集団リンチを加えてくれるというんだから。」と呑気に言う。

もう一人が「この間の参謀本部の人の話を覚えているか?例の噂、ほら、黒白ストライプをつけた連中がIFFの神の眼を裏から勝手に操作し、空を支配しているという話は本当なのかな。もしそれが本当なら、それに逆らう奴はみんなああなるわけだろう?」と言ってさっきの光景へあごをしゃくる。

「今時、若い連中は誰も彼もが空軍に入りたがる。空軍にあらざるもの人にあらずってな。だけどその空へ行けば自動的にその帝国の奴隷になっちまうってんじゃ、もうどこへ行けばいいのかわからないなあ。救いようがないぜ。」

「確かにな。現在すでに、陸軍にせよ海軍にせよ、航空戦力に頭を押さえられて一歩もそれに逆らって動けない。それに勝てる力はどこかにないもんかね。」また1機、頭上を飛んでいく。(これは別の機体。カエルとゴキブリの合いの子みたいな格好をした「お笑い芸人仮想航空機」である。)

「とにかく制空権を握られたんじゃ、陸だろうが海だろうが誰も手も足も出ないよ。唯一、その制空権下で行動できるものがこの世にあるとすれば原潜か。」

「原潜ねえ。まあ日本に生れた海軍士官にとっては夢のまた夢だ。大体今じゃ原潜は米海軍でさえ資源不足で建造困難ときてる。かと言ってディーゼル潜水艦なんかじゃ何隻作っても、息を吸いに水面に出たところを片っぱしからやられちまうだろう。活路なしだよ。」一同ため息をつく。

しかしここで一人(主人公)が「そのことで、実は皆に見てもらいたいものがあってさ。」とバッグの中から大きなケースを取り出す。ケースに放射性物質のマークがついているのを見て、一同は「おい正気か?核物質を持ち出すなんて!」と驚く。

「一応マークはついてるから、ばれたら問題だが、放射性物質といったって夜光塗料と大差ないぐらいの無害なものだよ。」ケースの中身は透明なシリンダーで、シリンダーの中に砂粒ぐらいの白っぽい結晶のようなものが固定されているのが見える。(物質のの名称は未定ゆえ、ここでは一応xxxと呼んでおく。)

「砂粒ぐらいのものだけど、xxxの塊だ。知ってるかな、こいつは海中生物が海底で体内に結晶物質と放射性物質を取り込んで、骨格の中に樹脂状に固めて出来たものだ。まあその意味では鉱物というより真珠や珊瑚みたいなものだが、固まる時に骨格内の循環系がそっくり型どりされて、死後にそれがまるごと残ったために、中を細い管がたくさん通っていて、フィルターみたいに水が通ることができる。とにかくかなり希少なものだが、これを使うと海水から電力を取り出すことができるんだ。ちょっと実演しよう。見ててくれ。」続いてバッグから水筒を取り出す。

「この水筒の中身は南の海の海水だ。海底火山の活動なんかが活発な南の水域だと、海水中にその燃料の源になる成分が豊富に溶けている。それがこの結晶の作用で一種の電解液に化けるんだ。」そう言って水筒の海水をシリンダーに注ぎ、蓋をする。蓋には電極がついていて、そこに豆電球がつないである。「ただし少し磁場をかける必要があるんだが」と、外から磁石(のようなもの)を近づける。するとその豆電球に明かりが灯る。

「これは基本的には結晶物質の触媒機能のせいだが、普通の結晶だと結合エネルギーの不足分を外から補ってやらなきゃこの反応は起こらない。かといって、放射線の力で単純にそのエネルギーを補おうとすると、今度は反応が行き過ぎて別物になっちまう。でもこいつの場合、海中生物の骨格の中で結晶物質と放射性物質がミクロ単位できれいに交互に並べられているために、両者の間で互いに絶妙に補い合って、こういうふうに簡単に反応が起こるんだ。このサイズの塊だと豆電球を灯せる程度だが、サイズが大きくなるにつれて飛躍的に効率は良くなる。」彼は化学式のチャートのメモを見せて続ける。

「まあそれだけでも十分に電池になるが、これを電解液として使うんじゃなく、気体として取り出して、高圧下で別のレアメタルを触媒にしてマグネシウムと作用させると、物凄い高熱を発してタービンエンジンを動かせるほどのエネルギーを出せる。つまりこのxxxの塊があれば、海水を十分に補給し続ける限り、水中でいくらでもエネルギーを取り出せるわけだ。空気補給の必要が一切ないから、これは潜水艦の動力に使うには最適だよ。」

「知ってるよ。間接型原子力機関ってやつだろ。おい、まさか本気で原潜を作ろうってんじゃないだろうな」

「そのまさかだよ。でも原潜といったって、ウランを使う直接型とは根本的に違って、核物質はトリウム系だし、放射能も病院のレントゲン施設程度のものでしかないから、構造は比べ物にならないほど簡単ですむ。」

彼はそう言って、カバンから取り出した設計図を広げる。「こいつはラフスケッチだけど、計算してみたら、結晶のサイズさえ大きければ、深度40m付近の海水を吸入口から採り入れながら進むと、排水量5千トンぐらいまでなら高性能の原潜を作れる。しかも全く浮上する必要がないから、空軍力の絶対的な支配下でも行動できる事実上唯一の兵器だよ。」一緒に計算を示したメモも見せる。

「いや待て待て。間接型原潜ってやつは昔、赤色海軍で検討して、建造可能かどうかの問題以前に、そもそも建造しても兵器としての価値自体が乏しいという結論に落ち着いたんじゃなかったのか?」

「そうだよ。確かにこの艦には一つ弱点があって、それは回遊魚みたいに動き続けてないとエンジンが止まっちまうことだ。一方赤色海軍の考える原潜ってのは、貝みたいに陸地の近くの海底に貼り付いて、じっと息を秘めて情報収集を行うための船だから、こういう艦はお呼びじゃなかったんだよ。」

「だがこのところいろいろ見聞きして思ったんだ。このさい俺たち青色海軍が探検用の海軍であることをやめて、その不気味な帝国の空の力と戦える、戦闘用の海軍に生まれ変わるべきじゃないのかってね。もしそういうことを考えるとなると、南の広い海の下を空から探知されずに走り回れるという特性がもろに活きて、こいつは理想的な原潜になれる。」

別の一人が「まあ何から何まで独創的としか言いようのない構想だ、と言いたいところだが、一番肝心な問題はどうなんだ?要するにそんなでかいxxxの塊をどうやって手に入れるのかってことだよ。こいつはいわば海底のダイヤモンドとでもいうべきお宝だ。その特大の現物がない限り、どこに話を持ち込んでも最初から相手にしてもらえないぞ。」

他の一人も口をはさむ。「その塊を探すことは、確か18世紀から19世紀にかけて盛んに行なわれたんだろう?何しろ、かの大航海者オイラーさえも発見に失敗した伝説的なお宝だというので、名だたる探検家たちが何人も挑んだが、結局小石ぐらいのものしか見つからなかった。それだけ探して駄目なんだから、そんなものは結局どこにも存在していないというのが常識だ。」

「わかってるよ。そこがネックだっていうことはさ。でもなあ・・・」諦めきれない口調である。

古文書の記録

モニター艦の中にある薄暗い書庫。主人公が書棚の間にしゃがみこんで携帯ランプの光で古い本を調べている。(書庫内はどことなく伝統の重みを感じさせる雰囲気。この場面で、ちょっと英国の海洋冒険ものの雰囲気を混ぜる。)

「砲術の勉強会をさぼってこんなところで何をしてるんだ?」彼に理解のある大尉が上から声をかける。「古い航海記録なんか漁ってどうするんだ?何だ、古文書みたいな本だな。」そう言いながら近寄ってくる。

「17世紀の古い帆船の航海記録です。ねえ大尉、ここに嵐で放棄された一隻の船の記述があるんですが、これってひょっとしたら、この船がxxxの大きな塊を積んでたんじゃないでしょうかね?」大尉は本を受け取ってそのページを眺めると、そこに古い銅版画が描かれているのが写る。

彼は続ける。「これによると、この船は嵐で船倉に浸水して、荷物の木箱が海水に漬かったんですが、その時不思議なことに船の中から稲妻が起こったというんです。そのため、恐れた船員が次々に船から逃げ出して、結局放棄された船はそこで沈没してしまいました。」

「ふん。それで?」

「その先を読んで下さい。・・・その結果、胡椒やスパイスなどの貴重な積荷が失われたが、積荷の中には曇った水晶の大きな塊も含まれていた・・・とあるでしょう?それですよ。」

「曇った水晶、か。要するにお前さんは、そいつがxxxの塊だって言いたいのか?」

「ええ。何でそう思ったかというとですね、実はその場所を調べてみると、当時このあたりでは海底火山の活動がかなり活発で、海水中に燃料物質が非常な濃度で含まれていた可能性が高いんです。

で、この木箱の中身がその塊だったと想像してみて下さい。その場合、船室に浸水してきた海水がその場で電解液に化けちまうわけじゃないですか。おまけに電極として必要な金属の方は、こいつの場合は割とありふれたものでもOKで、それらは実際にこのあたりの船では金具や家具の底板なんかに良く使われていたんです。

ということは、もし船室の中のそういうものが偶然、電極の役割を果たしたとすると、海水を満たした船室全体が、まるごと一種の大きな電池になってしまうということが、理屈からすれば十分考えられるわけですよ。」

「なるほど、それが稲妻の原因か。まあ一応話としては成り立つな。」

「それで、この船がその後引き上げられたという話は聞きません。ということはですよ、ひょっとするとその大きな塊が今でもこの位置に沈んでいるということが、あり得るんじゃないでしょうかね?」

大尉はページを裏返す。「場所はどこだ?東インド航路の船か。おいちょっと待て、俺の知識だと、確かこの結晶が採れる場所はヨーロッパ付近に限られていたのじゃなかったか?この記述だとそれがアラビア海沖あたりで採れたことになるぞ。理屈から考えておかしいだろう。」

「いや、その常識がそもそも間違ってると思うんです。定説とは逆ですけど、少し組成の違う塊ならもっと大きなものができて、それはむしろアラビア海の方でないと成長できないというのが、私の考えです。そして、名だたる探検者たちが皆失敗したのは、それが存在しなかったからじゃなくて、それをヨーロッパ近海で探そうという思い込みに捉われていたからじゃないでしょうか。」そう言って、計算用紙の束も見せる。

「これはまた大変な新説だな。例によってお前さんの独創的発想の行き過ぎじゃないか?」ここで大尉は用件を思い出して本を閉じ、話を遮る。「そんなことより、艦長がお呼びだ。こんなことばかりしているのが睨まれたらしいぞ。明日10時に出頭するようにとのことだ。」

転属

主人公は艦長室に出頭する。(艦長室には後ろにモニター艦の大きな模型があって、目ざとい観客にとってはそれ自体が興味の対象になる。)

「N・・少尉、出頭しました」「君の、このところの勤務態度が問題になっている。皆の命中率向上の努力に協力してないそうだな。君は砲術を馬鹿にしているのか?」艦長が報告書を手にしながら冷たく言う。

「そうではありません。ただ、射撃目標の意味が何なのかについて、これほどまでに誰もが何も考えようとしないということに疑問があるだけです。」

「今の君は、命中弾を得る活動に参加して点数を稼ぐことだけ考えればいい。そんなことは大佐になってから考えろ。というより、大佐になればそんな幼稚なことは考えなくなるもんだ。」

主人公はさすがに反感を押さえきれない。「そんなにして無意味な標的ばかりを撃って命中弾の点数を稼いで一体何になるんです?」すると艦長は馬鹿にしたように「簡単なことだ。命中弾の点数を稼げば昇進につながる。昇進すれば給料が上がる。その他に一体何が必要だ?」

「現在の世界の状況がこうなった責任の一端は海軍の怠慢にもあるでしょう。海軍には理念が必要です。われわれがそれを自覚しなければ・・・」

艦長は鼻で笑う。「幼稚な書生論議は大変結構だな。では自分の立場をそろそろわからせてやろう。君は一介の少尉で、艦長は私だ。君はもうこの艦では昇進させない。艦は降りてもらう。今の君の手持ち点数では、輸送船か上陸用舟艇の乗組員として、陸軍のどこかの師団の傘下に入れれば上等だろう。要するにマーチャント・ネービーへの転属だ。希望を出したまえ。」

「いえ、私はその道は選びたくありません。」「それじゃ海軍そのものを離れて、一から陸軍に入り直すっていうのか?君にそんなタフなことができるとは思えんが」艦長は彼を上から下まで見回して馬鹿にしたように笑う。

「いいえ、陸軍に入るつもりもありません。」「どっちも嫌だって?君は一体何を言ってるんだ?どこへ行くつもりなんだ?」

「海軍の義勇予備隊の所属ということにしていただくつもりです。」

艦長は失笑する。「義勇予備隊なんて名目だけは海軍士官だが、実態は体のいい失業者だ。持ち船から何から全部自分で調達しなければならないし、戦艦やモニター艦など、主力水上艦への復帰はもうあり得ないぞ。良く行って魚雷艇の艇長だが、魚雷艇乗りでエースになるなんてのは余程の幸運に恵まれたやつだけだ。」「わかってます。」

「大体、今の君の手持ちの点数では、魚雷艇に乗るのも無理だ。確かに義勇予備隊に入れば、1回だけは艦艇を借りる権利があるが、借りる条件には高いスコアのオファーが必要だ。期間内にそれを達成できなければ、一生を棒に振る。今の君の立場では魚雷艇を借りるのは至難の技で、後はせいぜい二人乗りの潜航艇ぐらいがやっとだ。結局君はモーターランチで下働きというあたりで一生終わるしかないぞ。」艦長はむしろそれを楽しむような口調で言う。「それでも良ければ書類に判を押してやるが。」

「結構です。」「わかった。それでは一応明日から君は海軍義勇予備隊の予備中尉だ。肩章も波形のものに変えておけ。」彼は用紙を引き出しから出して書き始める。

「ちなみに、どの部門へ行ってどんな船を借りるつもりだ?」「お話にあった小型潜航艇です。私は潜水艦部門を志願するつもりです。」艦長は驚いて手を止める。

「小型潜航艇だって?正気か?あれが自殺専用艇と言われていることぐらい知ってるだろう。あれで何らかの成果を上げるには神業的な腕が必要で、魚雷を目標に命中させられる可能性なんて1万分の1以下と言われてるんだぞ。

大体今では潜水艦全体の運用が極度に困難になってきていて、もはや天才的な艦長でない限り作戦行動は事実上不可能というのが実情だ。1920年代とは訳が違う。だからあの部門自体、一応名目的には存続しているが、実質はほとんど機能していないに等しいんだ。それとも何か?君は自分がそういう天才だとでも言うつもりか?」そう言って艦長は彼をぎろりと睨む。

「いえ、そんなつもりは。」「まあいい。これを人事課に提出してこい。海軍には理想が必要だ?結構なことだ。せいぜいその信念と心中するんだな。」そう言って嘲笑する。

艦を降りる

彼は艦の自分の部所に戻って、荷物の整理を始める。何か測定器のようなものを取り外してコードを束ねている。

例の大尉がやってきて尋ねる。「船を降りるんだって?」「ええ大尉、次の補給艦に同乗して帰ります。」

「それで?こんなところに何か忘れ物か?」「ええ、まあいろいろと片付け物が。ところでちょっと所望したいものがあるんですが。」「何だ?餞別か?」「まあそんなところです、こいつと、あとそいつなんですが。」と言って彼は二種類の測定器を指差す。「何だ、これは?」

「こいつはもともとろくに使われてなくて半分壊れてたやつなんですが、それを改造して、例のxxxを探すために使えるようにした測定器です。こっちは近距離用で、塊による海水中の電場変化を直接捉えて位置を特定するためのものです。こっちは広域走査用です。大きいxxxの塊が三百年も海底に眠ってると、周辺の広範囲な海底に僅かですが痕跡が残るんで、それを調べるためのものです。」

「こんなもの自分で工夫して作ってたのか。勉強会をさぼって。」

「ええ。それで、これを廃棄処分という名目で、私にくれませんか。もともと廃品リストに入ってたんで、一応問題はないんです。ああ、上には黙っててくださいよ。」

「それで、こいつをもって例の場所へ探しにいくのか?本気でやるつもりだったとは驚いたな。まあ艦長に睨まれるわけだ。だけどそこへ行くための船の調達が、今のお前さんじゃできないぞ。」

「わかってます。だから最初はまず潜航艇を1隻借りて、そいつで何とか状況打開を考えます。」

「まあ俺のみたところ、まずそのこと自体が、奇跡を味方につけなきゃ無理だと思うがな。まあいい。とにかく頑張れ。だが道を踏み外して海賊のレッテルを貼られるようなことにはなるなよ。その末路は悲惨だからな。」そして彼はちょっと寂しげにつけ加える。

「お前さんみたいに面白いやつは、こんなところにいるよりはいいかもな。俺も、大佐になれば何でも出来るから、今は上の言いなりになれと言われて我慢しているが、何十年もかけて大佐になったその時には、もう夢なんて全部忘れているんだろうな。

大体、聞いたろう、制度改革で今後は海軍全体が帝国体制に編入されるってことを。今までは形だけでも海軍は空軍より格上だったが、新体制ではそれが逆転して、俺たちは空軍より格下の扱いになっちまう。

よし、そのがらくたのことは餞別がわりに何とかしてやる。一応海軍の外じゃなかなか手に入らないものだからな。そうだ、廃棄処分のがらくたといえば、確か本艦が以前に積んでた水中作業艇が、壊れて修理されないまま基地に捨てられてたな。後ろ半分がまるごと壊れてバッテリーが完全にお釈迦になってるやつだが、お前さん、そいつをスクラップとして引き取る金があるか?もし欲しいんだったら、格安で引き取れるように何とかしてやるぞ。」

「あ、是非欲しいです。有難うございます。」

(続く。)

注・対応物について

・最初に出てくる四発重爆は無論、メディアを意味するが、ここではそれらはプロペラ機であり、したがってそれは新聞および活字メディアを表現していることになる。(つまり実は夕闇の空を覆う四発重爆は、全国に配達される夕刊のことなのである。)

一方ジェット機がTV・映像メディアに対応するが、参考までに記しておくと、この世界ではジェットエンジンは燃費が極端に悪くて滞空時間が短いという泣き所があるという設定になっており、そのためプロペラ機も十分生き残る余地があるわけである。

・冒頭の会話で「この数十年の地球の変動エネルギーは、それまでの数万年分の合計を上回る云々」という話が出て来るが、これはもちろん地球のエネルギーの話ではなく、文明のエネルギーとその解放の話であり、その点ではまぎれもなく事実である。

・地球儀上の南極の、オーロラに覆われた神秘の氷の世界は、理学部の領域である宇宙論などの神秘の世界を指し、またその途中の嵐の海に出現する大陸などは、工学部の領域たる宇宙開発などを指す。つまりわれわれはその新大陸などへはまだ住むに至っていないことになる。

・続く会話の中の「陸軍がまずいことになっている」という話は、言うまでもなく日本にバブル崩壊が迫っていることを意味しており、また士官たちが空軍兵に馬鹿にされる場面は、理系がお笑い芸人より軽く見られるようになったバブル期の傾向を示す。

・士官たちが空軍兵や女たちにぼろくそに言われる場面は、幸いにして筆者の直接的な体験に基づくものではない。しかし理工学部の学生を何人か集めれば、恐らく似たような体験をして同じようなことを言われた者が実際に必ずいるはずである。(まあ大体映画の世界では、冒頭付近で粗暴な同年輩の男や馬鹿な女から碌でもない扱いを受けるというのは、青春映画のお約束なので、ご容赦。)

・なお服装に関する注意だが、この場面に限らず、服装は全般的に第二次大戦ごろのイメージを少し現代的にしたものにすることが必要なので、ベースそのものは基本的にトラディショナルである。

そのため空軍兵の場合も、第二次大戦型の米航空隊の服装をベースにしている。具体例としては、ワッペンを貼った革ジャンの下に、ナチスSS風のドクロの黒い襟章がついたシャツを着崩して着せ、頭には米航空隊の下士官兵用の毛皮のついた野球帽風キャップ(爆撃機搭乗員などがかぶるもの)を、横向きあるいは後向きにかぶせ、そこに帝国軍のシンボルをつけると、第二次大戦風かつストリート系、という微妙な雰囲気を出せると思う。

(一般に、現実世界で渋谷の不良少年が着ているような着崩したストリート系ファッションは、無形化世界では帝国軍の肩当てやナイフなどのシンボルの装着によって表現され、これはシリーズ全体のお約束である。)

むしろこの場面では、女たちの服装の方がちょっと難しい。古いツッパリファッションだと、ノスタルジックで好意的なイメージが漂ってしまうし、90年代以後の本物の援交コギャル・ヒップホップファッションだと、画面が現実の閉塞感に完全にからめ取られてしまう。それを考えると、馬鹿女の方は、80年代前半のバブル初期ファッションのような、微妙に古さを感じさせる服装をベースに、茶髪で光物をじゃらじゃらつけて、一点だけ1920年代ごろのデカダンなアイテムを何かつけ加える、というあたりが適当かと思われるが、もう少し研究を要する。

一方、空軍兵を追いかけていく一見普通の女の子の方は、逆に90年代以後の洗礼を受けているリアルタイムな感じが観客の意識に残った方が効果的であり、両者のイメージを混ぜて時代感を曖昧にしておくとよい。

こちらは年齢を低く十代ぐらいに設定して、例えば服装の色彩そのものは割と地味で落ち着いたものとするが、靴下の色を黒系でまとめて足元に重量感を出し、何か主人公たちに後ろ足で砂をかけて去っていくようなイメージを強調すると、数秒の映像で「普通の女の子からもそっぽを向かれている」という疎外感を表現できるのではあるまいか。

・海軍士官たちの服装は、冒頭の一瞬だけは詰襟だが、それを脱いだ後の制服は基本的に米海軍よりも英海軍の雰囲気に近い方が良い。要するに旧海軍とも海自とも違う雰囲気が必要なのであり、それも最初のうちはちょっと日本的なダサさがあって、後の場面でだんだん格好良く見えていくように微妙に変えていくのが望ましい。

ちょっと難しい注文ではあるが、そのデザインの際には、むしろ本編には登場しなくても、先に帝国海軍=米海軍空母部隊の服装を、ややカジュアルで「進んだ」形にデザインして、それとの対照を考えながら行なうと良いかもしれない。それとの対照だと、端正な英海軍風の服装が相対的に古く見えるため、意外に生真面目な日本人にフィットして、様になる適正点を見つけやすいのではあるまいか。

いずれにせよ服装に関しては、かなり神経を使わないと画面のイメージが世界観からずれてしまう。(「ローレライ」などでもそこはかなり苦労したらしい。)それでもまだ海軍ものだからこの程度ですんでいるのであり、陸軍ものだと、それに要する手間は恐らくこの比ではあるまい。

・海軍の内部で「艦艇が燃料不足で動けない」という話が出てくるが、それは学会や知識世界が根本的な新発想やビジョンの枯渇で停滞している現状に相当する。つまり海軍の場合、「新発想やビジョン」が艦艇用燃料を意味しているわけである。

(一方陸軍の場合はもろに「マネー」が燃料弾薬に対応しており、そこから考えると、この世界では海軍燃料と陸軍燃料には兌換性がないことになる。なお航空燃料は、基本的に陸軍用燃料がベースだが、それに海軍燃料の上澄みを混ぜて作るものとする。)

・また現代の学会内部での、論文の過剰な数学的複雑化や厳密化が、モニター艦の、限度を超えた重装甲化として可視化されており、鈍重なモニター艦の無意味な射撃活動が、たこつぼ化した学会内部での、論文本数稼ぎだけを目的とする無意味な論文生産活動に相当している。

・そして冒頭にも述べた如く、数百年前の沈没船が三体問題を意味しており、その船倉に沈んでいる物質=作用マトリックスN乗理論を手に入れれば、一挙に長大な行動能力を得られることになるというのは、われわれが知っている通りである。

そしてこの「数学史上最大の盲点」を行動できるということは、ちょうど水面や空から探知・制圧しにくい海面下の広い領域を行動できることに相当しており、戦術的に見てもこれを武器にする艦は、装甲がそれほど厚くなくても相手主力艦と正面から勝負できるし、またメディアを敵に回しても一応の行動は可能であり、その面でも原潜との対応は一応妥当だろう。

(ただしこの物質は実在のものではなく、まだ名前がついてない。化学はあまり得意ではないので、これに関する設定や名称は何か提案していただけると有り難い。)

・主人公が艦長と口論する場面は、実は台詞の4割ほどは筆者が大学院を辞める際に、実際に教授との間で交わした会話に基づいている。(少なくともこれにかなり似た台詞を言われた覚えがある。書いても名誉棄損には・・・まあならないだろう。)

ちなみに、理解のある大尉のモデルになった人は、なぜか顔がキリスト様に似た人だったのだが、本当にそれをやるとかえって不自然になるので、普通の顔で良い。

・また階級に関しては、理系の大学(ただし卒業時に大企業が研究職として問題なく採用するぐらいのレベルの大学に限定する)の学部卒で海軍少尉、修士で中尉に相当する。なお劇中ではちょっと卒業時期との順序が曖昧だが、学部4年の間が実務研修中に相当し、この間は「少尉候補生」と呼ばれている。

企業の研究者は「マーチャント・ネービー」所属の海軍予備隊の士官である。一方、中退して文筆業などに従事すると、義勇予備隊の士官ということになる。そのため話にあるように、修士中退の段階で義勇予備隊の中尉というのは、まあ妥当な対応だろう。なお教授が大佐であるのは言うまでもない。

また陸軍の場合、大卒全部を三流大学卒まで含めて全員が少尉だとするのは、人数構成上明らかに無理であり、士官学校と見なせるのは偏差値で上の方のごく一部の名門大学だけである。その少し下あたりの大学群は、卒業で下士官となる「曹候」レベルに相当し、その下の三流大学となると、もう大卒でも一等兵程度の地位しかないのが実情ではあるまいか。

・潜水艦部門がほとんど存続できないというのは、現在では1920年代のように一匹狼の研究者が盲点を巧みに突いて新発見をすることが、極度に困難になっていることを意味する。

一方魚雷艇乗りに相当するのは、文系ビジネス書などの花形ライターである。

・主人公が艦を降りる際に、ジャンクとして測定器具をもらっているが、このとき筆者は別に物質的な物として何かをもらったわけではない。ただ、研究室にいたことで、現実の数学の最先端の学問なるものがどの程度でしかないのかを知り得たことは、やはり非常に重要だった。今にして思えばそれは良いジャンクだったように思う。

・「海賊になるな」と大尉が言う場面があるが、海賊に相当するのは、オカルトや危ない偽科学にのめりこんで世の中を惑わす連中のことであり、そう考えると現代の無形化した海は実は海賊だらけだということになる。

(今回は一応ここまで。次回に続く。)

参謀将校との会話の具体的内容

(以下は、先ほどのシナリオでは省略されていた、最初の場面での陸軍の参謀将校との会話などに関する具体的内容である。この部分には、無形化された現代世界の背景を表現するための、相当に濃密な情報が盛り込まれているのだが、それだけに娯楽映画に入れるにしては内容的にちょっと高度で、分量的にもやや多すぎるという懸念がないでもない。

しかし逆に言えば情報としての価値は非常に高く、極端に言えばこれを見た観客の国際政治観をイメージ面で大きく変えてしまいかねないほどのものであるため、それを盛り込むことは作品に圧倒的な重量感を与えることになる。

それゆえ、この内容を全部台詞として入れるかどうかはかなり微妙な選択となるため、このように別個に記すこととする。以下、空軍兵に馬鹿にされた主人公たちが参謀将校に後ろから声をかけられる場面から再スタートである。)

陸軍の参謀将校と

・・・後ろで「さんざんな言われようだったな」と声がする。一同驚いて振り向くと、声の主は隣のテーブルで一人で飲んでいた少し年配の陸軍将校で、笑いながら「すまん。話は全部聞こえちまったんでね。さっきの連中、自分たちが自由人とは笑わせてくれる。空軍の奴らは大体そうだ。反政府や反権力を気取りながら、実は遥かにでかい権力の忠犬ハチ公になってるくせに。」そう言ってグラスをぐいと空ける。・・・(以下、ここからが会話の詳細。)

その言葉で親近感を覚えて、一同彼の回りに何となく集まる。一人が彼の記章を目敏く見つける。「あ、陸軍の参謀本部の方ですか?」「ああ。左遷されるまではな。」と自嘲する。

「連中が忠犬ハチ公、ですか。まあ確かにそんな雰囲気はありますけど、でも実際はどうなんですかね。どっかに何かでかい権力者がいて連中を直接操作してるなんて話は結構聞きますけど、大体はそんなのは眉つばもんの陰謀論ですよ。」

陸軍将校はそれには答えずにちょっと黙り込み、そしてちらりと彼らの後ろに視線を向ける。視線の先では、一人のウェイターがパラシュートのついた小さな梱包を手に持ってうろうろしている。処分に困っている様子である。

陸軍将校は「その梱包は?」と声をかける。「さっき投下されたものが、店の前に落ちてたんです。餓鬼連中に拾われると厄介なんで拾っておいたんですが、どう処分したものかと。」

「それじゃ私が処分を引受けようか?」ウェイターは彼の制服を見て、「助かります」と安堵して、テーブルの上に置いていく。

「ちょうどいい。今の話の一種の証拠物件みたいなものだ。」彼は梱包を彼らの前に押しやる。少尉たちの一人が手に取り、梱包の上に大きく書かれた文字を読む。「自由を求める者たちへ、か。これは自由と解放のための国境を越えた援助物資っていうやつですよね。本物を見るのは初めてだ。」

参謀将校は笑いながら「今どき実物を見たことないなんて、海軍さんらしいな。それじゃ開けてみたらどうだ?」一同はパラシュートを外して梱包を解く。

梱包のケースを開いて、まず最初に出てきたのは、粗い作りの簡易拳銃らしきものである。「安っぽい拳銃ですね。1発込め式か。町工場で一山いくらで量産っていう感じだな。」「殺傷力は乏しいから軍用には使えないが、町中で誰かに大怪我を負わせるには十分な能力がある。このナパーム・カートリッジを込めれば、焼き討ち用の簡易式火炎放射機としても使えるよ。」陸軍将校が言う。

「それにしても、こんなものを大量に空からばらまいて餓鬼に拾わせるなんて、そんな命令を出してる奴の顔が見たいもんですね。」一人が顔をしかめると、参謀将校はそれを待っていたように「その通り。それじゃ質問だ。実際にそれを命じてるのはどこの誰でしょう?」と一同に尋ねるが、彼らは答えられない。

そして彼はにやりと笑って「正解はこうだ、つまり命令を出してるやつは誰もいない。実は空軍じゃ、こいつを積んで投下すると、自分の機体が周囲の敵味方識別スクリーンに味方として表示してもらえることが多いという噂なんだ。だからパイロット連中は生存率を上げるためにこれを積みたがるし、逆に彼らが発注するからどこかの工場で製造される。おかしいだろう?IFFの神の眼に踊らされて双方が自発的にやっているんだ。」

続いて出てきたのは、黒白のストライプの肩当てである。「それと肩当てか。さっきの連中もつけてた。」「航空識別帯だ。こいつをつけてると、町中でこの銃を振り回してる時に航空機から視認されても、すぐには攻撃されない。」

最後にタバコの箱が出て来る。「あと、ユーフォライド麻薬入りのタバコの箱か。無秩序を愛する餓鬼連中は大喜びだ。」

「これを拾った餓鬼連中は、最近世界中でオーバーロード・ユーゲントと名乗って、空を崇めて地上の権力には一切従わないという若者集団を形成しつつある。無論裏を返せば、それは空からは容易にこの連中を支配できるということだがね。」

「何だかIFF自体が意志をもってわれわれを操ってるみたいですね。パイロットたちはそれを自覚してるんでしょうか?」

「少なくともさっきの連中は、自分がその神の眼の操り人形だということにはこれっぽっちも気付いてない様子だったな。」

「でもそれじゃ、誰かがIFFの神の眼を大規模に操作しているとでもいうんですか?あれは国際的な戦場の交通信号機みたいなものです。神の眼という別名も大袈裟じゃない。そう簡単に誰かが手を加えたりできるような代物じゃないと思うんですが。」

「まあ逆に言えばそんじょそこらのちゃちな陰謀程度ではそんなことはできないということだ。君等は陸のことには興味はないかもしらん。だが察するところ、世界の構造が根本的に変わってしまっているという話には、大いに興味がわくんじゃないか?だったらこの話も聞く価値はあるぞ。いや、海軍のエリートなら、国の行く末のためにも是非聞かなきゃいかん。聞きたいか?よし、それじゃあ場所を変えて少し説明といくか」と言い、店を出る。

そして店の外の光景がちらりと挿入される。ちょうどナチスのヒトラー・ユーゲント集会のようにたいまつを持った若者が集まり、空に向かってナチス式敬礼をしながら「自由の守護者、オーバーロード!」と連呼している。(この場面は、どぎつければカットしても可。)

参謀将校の語る話

一同は、取り壊し中だが地図などがまだ残っている、旧司令部の建物のがらんとした地下室に、明かりをつけて入っていく。「日本陸軍がジャパン・アズ・ナンバーワンだった時代、われわれはここを臨時作戦室にしていたことがあるのだよ。」との台詞。

少尉候補生の一人が、ジオラマのような立体地図が作られたテーブルに歩み寄り、「これが陸軍作戦を示す立体地図ですか。」と感心して眺める。

立体地図1

参謀将校は「そうだ。昔ここで野戦指揮に使ってた。だが戦線が拡大して、戦場がだんだん広い砂漠地帯に出ていくにつれて、もう参謀本部が野戦軍の作戦を指揮する時代じゃないということになってね。もう今じゃお飾りぐらいにしか使われてないよ。」

候補生たちは地図を覗き込んで、「でもあらためて見るとこの地形、山岳地帯と砂漠地帯に極端に分かれてますよね。」

参謀将校は笑って「海軍さんはあんまり見たことがないんだろう。確かにその通り、大体今では陸軍作戦の戦場自体、平地の砂漠地帯と山岳地帯の二つに分離して、そこでそれぞれ別の戦争が行われてるようなもんだ。」

彼はまず立体地図の山の部分を指差し、「知っての通り、今の世界では政府勢力は大体、山岳地帯を勢力圏に置いて、そこを根城にしている。核兵器も全部山岳地帯のコンクリート要塞に収められていて、非常時にはここで完全自活体制がとれるしね。もっとも日本には戦略核ミサイルのサイロはないし、戦術核兵器も事実上はアメリカの指揮下にあるが、それでも政府権力の根拠地がここのコンクリート要塞群にあることは変わりない。」

立体地図の緑の山の部分には、要塞群とそれをつなぐ通路が万里の長城のように走っている。「そのためこの高地の方では、誰がこのコンクリート要塞群の管理者になるかを巡って、政府勢力軍の内部同士で連日の攻防戦に明け暮れてる有様だ。」

立体地図2

続いて彼は低地に広がる砂漠地帯を指差し、「一方、野戦軍の大部分が活動しているのはこの砂漠地帯で、われわれの担当もここだった。われわれの役割は日本の優秀な機械化歩兵に最大限に力を発揮させるよう軍制を整えることで、その力こそが日本陸軍を無敵にしたんだ。」砂漠地帯には油田のヤグラがあちこちに点在している。

立体地図3

「だが今じゃ陸軍も様変わりさ。まあもともとこの砂漠地帯での作戦行動は、国家防衛そのものが第一目的じゃなくて、要するに燃料の確保が作戦目的の全てだった。だが最近ではそれが身も蓋もないほど露骨になって、今じゃここでは各師団がばらばらに国なんかそっちのけで、ただ自活のために燃料を求めて動き回っている。

自分の燃料さえ手に入るんだったら、どこと手を組んでもいいというので、近頃は外国師団も平気で入り込んでいて、戦線は完全にモザイク状態だ。まるで中世の豪族同士の領地争いみたいなもんだよ。」

そして彼は苦笑してつけ加える。「もっとも皮肉なことに、まさにそのモザイク化のおかげで、ここでは全域で核兵器が全く使えず、戦車が自由に動き回れる環境が生れているんだがね。」

「なるほど、それじゃあ国を背負った参謀本部の指導が敬遠されるわけですね。」

「そればっかりじゃない。新しい戦術思想ではどうも、地道な機械化歩兵中心の野戦戦術自体が軽んじられる傾向にあってね。後方から燃料弾薬を大量に送り込みさえすれば、小さな戦術なんかにこだわらなくても物量作戦で勝敗の決着がつくっていうんで、参謀本部でも今ではわれわれの部局にかわって、その補給業務の中心である鉄道局が現在の陸軍作戦の花形だよ。」

「その風潮のことはよく耳にします。とにかく燃料弾薬を要領よく調達できる能力を持ってるやつが一番偉いんだってわけで、物事を地道にやることを何でもかんでも馬鹿にしたがる傾向が出てきてるって。さっきの空軍の奴なんか、それに悪乗りしてる典型ですよ。国の行く末が心配だっていうのはそこですか?」

「いや、私が君達に知って欲しいのはそんなちっぽけなことじゃない。もっと遥かに大きなことだよ。」そして参謀将校は壁の世界地図の前に立って、そこに描かれた赤い線を指差す。

「実は陸軍の世界では最近、一種の補給革命とでも呼ぶべきことが起こってる。どういうことかと言うと、巨大な物量作戦を可能にするために、地球全体を結ぶ巨大な軍用鉄道網が完成し、世界のどこへでも補給ができる体制が出来上がったんだ。」

「ああ、それに関してはちょっと聞いたことがあります。世界中の軍用鉄道回廊が一つにつながったというんで、当時そのことを確か補給ビッグバンとか言ってましたけど。」

「そうだ。意外に良く知ってるじゃないか。その軍用鉄道回廊は無論わが国の周辺にも伸びている。ほら、こっちの地図にもあるぞ。この飛び飛びの陸地に敷設された鉄道がそれだ。」彼は立体地図の方に戻って、海岸線沿いに走る回廊地帯を指差す。

「ところがそのグローバルな鉄道網が近頃、どうも化け物のように巨大化して、急速に力を増してきてるんだ。おまけに問題なのは、その補給を管理しているのが、どこの国にも所属しない無国籍の独立した補給部隊で、この連中は、自分たちの燃料備蓄量を増すこと以外、何の掟も持たず行動する奴らだということだ。」

ここで彼はポケットをまさぐり、「そうだ、さっきの梱包の中にあった黒白ストライプの肩当てだが」と言って一枚のスナップ写真を取り出す。「あれはもともとはこの鉄道網を管理する連中が軍服につけていたものだったんだよ。」そのモノクロ写真には、ストライプの肩当てをつけて独軍に似たヘルメット(「フリッツ・ヘルメット」)をかぶった欧米人兵士が写っている。

「とにかく今や世界中から途方もない量の燃料弾薬がここに集まってきていて、その蓄積量は今じゃどの国の燃料弾薬保有量も遥かに上回っている有様だ。そしてその補給が陸軍作戦全体を支配するわけだから、今やどこの国の政府もこのグローバルな鉄道網の力に逆らうことができなくなりつつあるんだよ。」彼は壁の世界地図に描かれた鉄道回廊を指差す。

「まるでここを中心とする新しい帝国でも誕生するみたいですね?」「全くだ。おまけにそればかりじゃない。最近、どうも空軍や陸軍をコントロールするIFFの神の眼が、この回廊上にどんどん戦力が蓄積されるのに有利なように、何者かの手で一定方向に誘導されているようにしか見えないという噂を、あちこちで聞くんだ。要するにこの連中が、空軍と結託して、IFFの敵味方識別情報を自分に都合のいいよう操作しているのじゃないかというんだが。それが本当ならえらいことだよ。補給を支配するだけならまだしも、空からIFFまで操作されたら、もう誰もそれに逆らえないからな。」

だが少尉候補生たちは疑わしげに、「まあ確かにIFFの神の眼を押さえれば、戦場をまるごとコントロールできるわけですから、文字通り空と陸の新帝国の誕生です。でもこの連中がいくら力をつけたと言っても、単に燃料弾薬を握ってるだけでそこまで手の込んだ陰謀ができるもんですかね?やっぱり神の眼に外から操作を加えるなんていうのは、どんな陰謀家集団にも手に余る難事業ですよ。それに大体そんな新帝国の出現をアメリカが黙って見てるんですか?」

「まあIFFの話は置くとして、アメリカの動きについて言えば、黙って見ているどころか話は逆だ。むしろ今のところアメリカはこのグローバルな鉄道網と積極的に手を組むことで、他国の陸軍を圧倒しようと図っているらしい。確かに今でこそアメリカ陸軍は日本の機械化歩兵に押されてるが、こいつと本格的に手を組めば逆転なんて容易だろう。

大体今は日本陸軍はジャパン・アズ・ナンバーワンなんて言って浮かれてるが、実はこの鉄道上から砲撃を受ける恐れに対して、びっくりするほどずさんな防御しか行っておらず、ほとんど無防備な状態のままで戦線拡大を続けているんだ。そこをやられたら、一挙に戦線崩壊だよ。」

候補生たちは初めて聞く話に当惑し、「その噂だけは聞いてますが、とにかくまあ知らない間にいろんな所が随分凄いことになってるもんですね。でも一体いつの間にそんなことが?周囲でこういう話はあまり聞いたことがありませんでしたが。」

そう聞かれて参謀将校はあらためて彼らに向き直る。「実はそれは君等にも無関係な話じゃないんだぞ。それは海軍の制海権がからんだ問題だからな。少し前からアメリカはこの目的のために、海軍力の支援のもとで、陸軍の主力をこの回廊上に大規模に移転してきているが、そういうことは、現実にはそれを支える制海権があってこそ初めて可能なんだ。

ところが日本の海軍、まあ厳密にはそれは赤色海軍の話だが、とにかく日本側は制海権をもっていないから、それを洋上で阻止することができない、というよりそれどころか、外海を自由に活動できないばっかりに、しばしばそこで何が起こっているのかを満足に察知することさえできないんだよ。」

「海軍がこの話にそんなに重要だったんですか?でもわれわれ青色海軍にそんなことを言われても・・・」

参謀将校は、手に持った酒を瓶から一口ぐいと飲んで言う。「確かにな。君ら青色海軍は今まで探検用組織として、こういうことに関心をもたず、それゆえ結果的にこの帝国にいいように使われてきたのが現実だ。だがわれわれから見ると、それでも君等は巨大な船をもっているし、それは巨大な艦載砲も積んでいる。その砲は表向きは砕氷用や警備用だが、実際には撃ち合いに使われていて、その破壊力は陸軍のそれに遜色ないことは、いわば公然の秘密だ。だからひょっとしてその力が何かの役に立つ時が来るのじゃないかと、ついそう考えてしまうんだよ。」

(具体的内容は以上である。この話の高度なリアリティで、観客に冒頭からこの世界観に十分な重みを観じさせておくわけだが、観客は一度で全部を理解する必要はなく、その重みさえ伝われば十分である。

この場面は、無形化世界の背景を説明するために不可欠であるが、万人向きとは言い難いので、公開時にはカットして、後にロングバージョンを作る際にくっつける方法をとった方が良いのかもしれない。ただし仮にフランスなどヨーロッパでの公開も考えるなら、つけておくべきである。)

以下、対応物がそれぞれ何かについて記しておく。

神の眼について

・「IFFの神の眼」が意味するものは、「自由放任経済の神の手」である。言うまでもなく現代の資本主義世界では、この「神の手」こそが米国政府以上の巨大権力であり、それを何らかの形で可視化しないと、世界観として成立しないのである。

・そして現代世界の神話とは、その神の手が自由と繁栄の千年王国を作るというものであり、ウォールストリートやネオコンはその信者である。一般にもその神の手は一応公正中立な存在であると信じられているが、われわれの見解(恐らくトックビルも)は無論それと異なっており、それは世界をコラプサー化するという一点に明確な焦点を結んでいて、その意味では中立的な存在ではないことになる。

そして主人公たちはこのとき、そのどちらが正しいのかを巡ってまだ揺れているわけである。

立体地図について

・この立体地図では、陸軍作戦が山岳地帯と砂漠地帯の二つに分かれているが、このこと自体が、現代世界の複雑な政治経済情勢の重要な表現となっている。

つまりこのことは、現在の国際情勢がその根本において、軍事力をバックにする政府同士の関係と、ボーダーレスの企業同士の経済関係に分かれて二重構造になっているということを表現しているのであり、極端な話、これがイメージとしてはっきり理解されているか否かは、プロとアマぐらいの分析能力の差になって現れるといっても過言ではない。

・台詞の中の「砂漠地帯の野戦軍の作戦目的が油田の確保にあり、国をそっちのけで外国師団とも平気で手を組んでいる」というのは、無論現代のボーダーレス経済での各企業の行動を意味している。そしてこの場合、経済世界での「市場の獲得」は油田の確保という形で可視化されている。

・一方現実世界の軍事力(核戦力、通常戦力を問わず)は、無形化世界では「通常兵器の相対的核兵器化」の理屈に従って、すべて核兵器の形で可視化されている。ただし一応の区別はあって、現代世界の通常兵器はここでは戦術核兵器として可視化されており、それが「日本には戦略核ミサイルのサイロはないし、戦術核兵器も事実上はアメリカの指揮下にある」という台詞で表現されている。(要するに「本物の核兵器」は全部ICBMの形で可視化されているわけである。)

・なぜ核兵器がすべて山岳地帯に貯蔵されているかの理由だが、それは一応次のような架空の設定に基づいている。つまりここでは、大気汚染(航空エンジン排気など)で低空に滞留している大気中の物質が、放射線で危険物質に変わる恐れがあるという設定がなされており、そのため大気汚染の少ない山岳地帯が選ばれているのである。

そしていざという場合、政府権力はこの山岳地帯に核兵器を擁して立て篭もることができるが、核兵器そのものは威力が大きすぎるため、モザイク化した砂漠の野戦軍に対しては事実上使用不能である。

・コンクリート要塞は「法律」の可視化である。そのためこの山岳地帯はコンクリート要塞の根城となっていて、ここからそれが万里の長城のように張り巡らされており、そしてここでは法案を巡る攻防戦が連日繰り広げられていることになる。

ともあれこのようにすると、現代世界の国家と経済の関係が極めてクリアーに表現されるのである。

パラシュートで投下される梱包について

・パラシュートで投下される梱包は、メディアが煽る反抗性や暴力性を意味している。また、ファッションなどに米国的自由さが現われている場合、それは全部ストライプの肩当てで表現される。つまり渋谷系のはじけたスタイルも、すべて第二次大戦型の軍服の上にこの肩当てをつけた形で表現される。また、「ユーフォライド麻薬」というのは、メディアが過剰に散布する快楽を指し、一般には無害とされており、実際に少量ならそれは無害である。

・「オーバーロード・ユーゲント」に関しては説明の要はあるまい。ファッションとしての暴力に走る若者の姿は、世界中どこでも似ていて、しかも結局はかつてのヒトラー・ユーゲントのように巨大権力に翻弄される存在である。

グローバルな鉄道網について

・鉄道網が世界を支配し始めているというのは、無論、金融が世界経済を支配していることの可視化である。そして、金融ビッグバンによって、世界全体を一体化する鉄道網が出来てしまったわけであり、現代のグローバル経済の姿がそのようにして表現されている。

・「戦力の移転に海軍力が必要」というのは、米国流の経済観が知的制海権を得ていたことが、世界全体がそちらに動くための大きな力となっていたことを意味している。すなわち、「製造業より金融が主力」という新しい経済思想をグローバルスタンダードとして流布させたことが、結局は現在の経済状況を可能にしているからである。

主人公たちはこの時点では(知的)制海権の意味そのものをまだ十分に理解しておらず、それが彼らの当惑となって現れているが、実は現在でも大多数の理系の人間はそういう状態である。