イスラム文明論

※この原稿は、もともと数年前に書かれたもので、当時イスラム文明について知ることが必要だという必要性から、内部向けに作られたテキストの一部です。もっともその時の最大の関心事は、むしろ暴走する資本主義経済にどう歯止めをかけるかということであり、そのヒントとして中世イスラム経済に関する知識が有効と考えられていたのです。

その時から比べると、イスラムをめぐる状況は激変しましたが、しかしこういう状況になっても、イスラム文明を知るためのユニークなテキストとして、この原稿は何ら価値を損じていないため、ほぼそのままの形で順次掲載していきます。

(2001年11月1日 長沼伸一郎)

| 目次 |

| イスラム文明論 PART1 |

1-1 イスラム誕生前夜のメッカ

1-2 メッカが置かれていた特殊な国際情勢

1-3 対照的だったキリスト教とイスラムの幼年期

1-4 エリート優位のイスラム圏

1-5 イスラム初期の登場人物たち

1-6 イスラムと非ハーモニック系

1-7 数学史からみたイスラムと西欧 |

| 以下、続く |

イスラム文明論 PART1

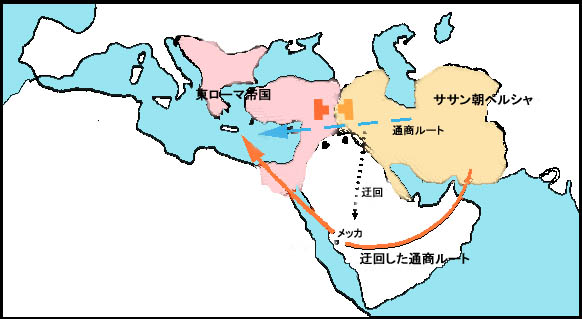

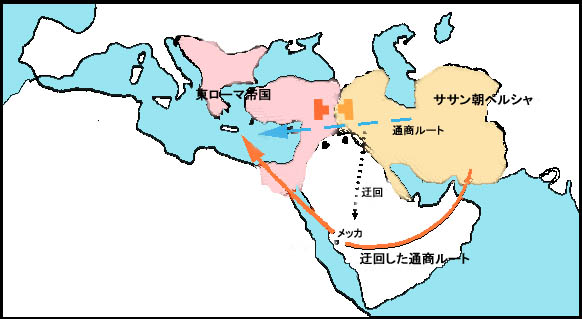

イスラムの勃興とそれに続く大征服事業というのは、世界史上の驚異である。その最初の時期だけをとってみても、東はペルシャから西はスペインにおよぶ広大な版図をもつ「イスラム帝国」がまたたく間に出現してしまったのである。

|

| 図1 |

単に規模ということを問題にするならば、たとえばチンギス・ハーンの率いるモンゴル軍の大征服などはこれを上回るものである。しかし永続性という点に注目するならば、モンゴルの作った巨大な元帝国の寿命は極めて短く、その事業は泡のように歴史の中に消えていってしまった。

その点イスラムの征服地は、それに続く歴史の中でほとんど恒久的に維持され、その事業は永続性という点でチンギス・ハーンを始めとする他のいかなる例とも著しく異なっている。というより、その影響は現代の世界まで途切れることなく続いているのである。

一体なぜそんなことが可能だったのだろうか。西欧キリスト教圏の二流の歴史家たちは、イスラム帝国の勃興を非理性的な宗教的狂信の所産として切り捨てることが多い。だが実際にその歴史の細部に当たってみると、どうも真相はずいぶんと違ったものだったようである。

実際、イスラムについて学ぼうとするときには誰でも常に、西欧キリスト教側が二重三重にかぶせたフィルターをいかにして除去するかに多大な努力を割かれるものであり、かつてのソ連国内にいて「プラウダ」紙の記事から西側世界の本当の姿を割り出す努力とはさしずめこんなものだったろうかと、しばしば苦笑させられた。

大体「ルネッサンスの三大発明」などという言葉を世界中教科書に載せてしまうというのだから、キリスト教側の宣伝能力には恐れ入る。それら三つとも、すなわち火薬にせよ羅針盤にせよ印刷にせよ、中国に起源をもつものがイスラム圏に伝えられ、西欧はそれを最後に学んだに過ぎない。ルネッサンスに功績があるとすれば、それを量産したということだけである。

ルネッサンスとは要するに「大翻訳時代」であり、西欧はようやく17世紀に入って先生であるイスラムを追い抜いたのである。(それは英語の代数=algebraがアラビア語であることを見てもわかる)

このフィルターを除去することは、単に世界史を正しく見るという意義にとどまらない。それは一般的問題としても盲点となっているさまざまなことを教えてくれる。特に近代西欧文明の閉塞状況に悩む現代においては、それは未来への不思議な光を投げかけているのである(実は私の資本主義観はイスラムの観察なくしては成立し得なかった)。ではその実体とは一体どんなものだったろうか。

まず第一にわれわれの常識を覆すのは次のことである。それを一言で言うならば、「イスラムは砂漠の砂嵐の中から生まれたというよりは、むしろ都市の金銭の洪水の中から生まれた」ということである。

読者の多くは、イスラムがどのようにして発生したのかと問われたならば、そのとき頭の中に例えば次のような情景を思い浮かべるのではないかと思う。砂漠の中で黒い布に顔を包んだ遊牧民たちが、厳しい砂漠の自然の中でそれに畏敬の念をおぼえていつか夕日に向かって祈り始め、やがてマホメットがそれらの風習を一まとめにして宗教として統合していくという光景である。

しかしこれほど実情とかけ離れたイメージもないと言ってよい。そもそもイスラムというのは、砂漠の遊牧民の中から生まれたものではなく、高度に経済的に繁栄した都市の真中で誕生したものなのである。そして当時のメッカというのは、まさしく砂漠の真中に忽然として出現した金銭万能の小宇宙だったのである。

メッカは他のいかなる社会とも異なる進化の足跡をたどった。このような特殊な社会というのは、それ以前の歴史の中においてもほとんどその例を見ない。その理由を探る前に、当時のメッカの社会というものがどんなものだったかを見てみることにしよう。それはほとんどの読者にとって意外の連続であろうと思われる。

1-1 イスラム誕生前夜のメッカ

先ほども述べたように、当時のメッカは本質的に商品経済が高度に発達した商業社会だった。都市内部には当然のこととして農業を職業とする人々はほとんどおらず、市民のほとんどは商業によって収入を得るビジネスマンによって構成されていた。

彼らメッカ市民の性格を一言で言えば、それは「個人主義者」の一言に尽きるといってよい。確かに彼らはあまり本を読まず、したがって見るべき文化や芸術も発達させることはなかったが、それらは彼らの文明水準の低さの証というよりは、むしろ彼らが金儲けに忙し過ぎたからである。実際、商業に役立つものでありさえすれば、例えば為替だの簿記だのといった技術は相当に高いレベルにあったとみられる。

やや誇張して一言で言うならば、当時のメッカとは、さしずめ米国の西海岸が埃っぽいベドウィンの衣装をまとったようなものだと表現しうるだろうか。

東西通商のちょうど中央位置を占める彼らは、金さえあれば東西世界の最新の品物を容易に集めることができた。ちょうど現代米国の西海岸がそうであるように、彼らも密かに、自分たちが世界最先端のライフスタイルを実践しつつあるのだと自負していたかもしれない。無論ギリシャ人たちの目から見ればそれはまだ洗練されておらず(奴等はプラトンも読んだことがないんだぞ)、20世紀のヨーロッパ人がアメリカ人に対して抱いたような軽蔑の視線が、恐らくそこに存在していたことだろう。(もっとも当時の地中海世界の人間がメッカの存在を知っていればの話であるが。)

そんな彼らにとって人生の目的とは何かと言われれば、むろんそれはビジネス・チャンスをつかんで金持ちになることだった。ちょうど米西部でテンガロン・ハットをかぶってバッファローを追い回していたような連中が、10年もしないうちに株式市場の主役になってしまったのと同様、アラビア半島においてもラクダに乗っての冒険は次第に過去のものとなりつつあったのである。

イスラム登場以前の時代は「ジャーヒリーヤ(無明)時代」と呼ばれている。これは字面からは暗黒時代の意味になるが、しかしその半面、砂漠の遊牧生活の冒険とロマンの時代という響きも含まれている。(この点でも、二丁拳銃のアウトローが暴れ回る時代へのノスタルジーと少し共通する面がある。)

都会の人間に生まれ変わった彼らにとっては、砂漠の天幕に住むベドウィンはもはや半ば異人種だったろう。マネーと野望の渦巻く都市の住人がそうであるように、彼らもビッグ・サクセスの夢と現在の自分の快楽の極大化以外に何の関心ももたない。もし彼らが現代米国の「ライフ・ハピネス・リバティ」の三位一体の教義を聞いたなら、これこそ我らの神であると、諸手を上げて賛同したかもしれない。このような社会においては金さえあれば何でもできたし、逆に金がなければ何もできなかった。恐らくは人間関係も相当にドライに金銭に帰着されていたようである。

そしてまた意外なことに、女性と社会の関係に関してもここは周囲の世界と比べてかなりの「先進地域」だった。アラブ世界の女性といえば真っ先に思い浮かぶのは、顔を黒い布で覆ったいでたちで歩く女性だが、あんな格好をして外を歩く若い女性はまずおらず、ここが実は自由恋愛の天国であった可能性はかなり高いのである。さらにビジネスへの女性の進出も目覚ましく、やり手の女性事業家などはさほど珍しい存在ではなかった。

もっとも近代西欧と違って、イデオロギーとしての男女平等思想はなかったからその点での制約はあったろうが、金銭万能社会というものが世界中どこへ行っても中味が似たりよったりのものになってしまうことを考えれば、実態がどんなものだったかは想像がつくというものだろう。

さてこのようなむき出しの金銭万能の社会においては道徳の退廃は必然であり、個人のエゴと短期的願望が金銭を軸にして増殖し、共同体の秩序を凄まじい速度で食い潰しつつあった。つまりメッカは「コラプサー」への坂道を転がり落ちる途上にあったのであり、イスラムはまさしくその転落を阻止する防壁として築かれたのである。

全く仰天するばかりに常識とはかけ離れているが、とにかくこのようにイスラム登場以前のメッカというのは、かなり「進んだ」都市の中の個人主義社会だったというわけであり、そこには行き着くところまで行きつつある現代資本主義社会の姿がオーバーラップして見える。

そしてイスラムというものの今日的な意味もそこにある。すなわち商業主義が行き着いた先の退廃や、文明社会の死の病と言うべき「コラプサー」に対するワクチンとは一体何かという問題に対する極めて重要な示唆を与えることになるからである。

実のところ「資本主義とは、その外見に反して最も原始的な社会システムなのではないか」という疑念を私が抱いたのも、このイスラム発生の過程を見たことがきっかけになっている。他の時代においては、末期症状を迎えた時期のアテネの民主社会やローマ帝国の社会がこれにやや近いものだったが、それにしてもメッカの特異性というのは群を抜いている。では一体なぜこんな場所に突如としてこんな特異な社会が誕生したのだろうか。実はそれは非常に興味深いメカニズムによってなのである。

1-2 メッカが置かれていた特殊な国際情勢

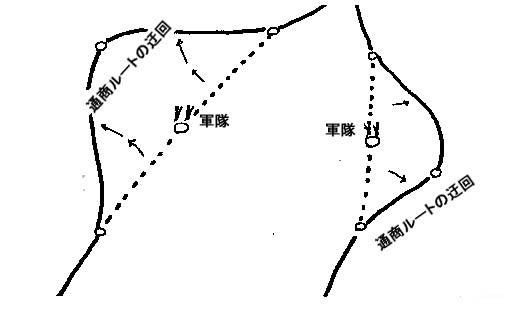

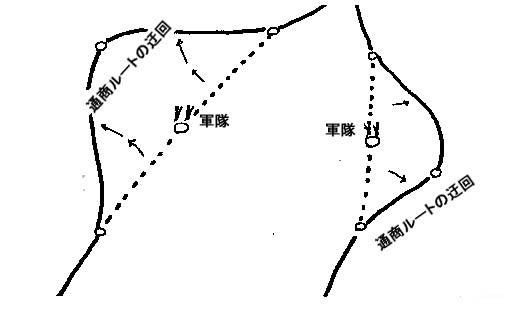

その結論に進む前に、当時のメッカが置かれていた特殊な国際情勢について述べておこう。実はイスラム誕生のきっかけを作ったのは、東ローマ帝国とササン朝ペルシャの間で続いていた戦争だった。

戦争がない平和な状態であれば、この両国の国境付近、シリアからメソポタミアのあたりというのはちょうど東西世界の通商の十字路となり、世界の富が集まってくる地域に相当していた。

ところが戦争によってこのあたりが通れなくなってしまった。そのため通商ルートが大きくまとまって南へ迂回を始めたのである。そしてそのちょうど中継点に当たる場所こそがメッカだった。

|

| 図2 |

このためそれまでさびれた砂漠の小都市でしかなかったメッカに、突如として世界中の富と繁栄が流れ込むようになってきてしまったのである。突然やってきた金銭的繁栄が社会を道徳的に破壊せずにいることは稀であり、この金銭的繁栄と道徳的頽廃が逆にイスラムの培養土となったのである。

この砂漠の隊商都市の経済的繁栄は、他の場所では考えられない特異な社会的状況をもたらした。すなわち社会の中で軍事的要素がほとんど発達せずに経済部門だけが異常に発達するということが起こったのである。実際こういうことは他の世界においてはようやく現代の、核兵器とコンピューターの時代になって初めて可能となったことである。 通常の農業社会においてはこういうことは不可能である。農業社会においては人々の生活は農地というものに縛り付けられている。そして収穫を上げるためにはその領地の広い面積を防衛しなければならない。

そのためにここではその面積に比例した大きさの軍隊というものがどうしても社会の中に根を張るようになる。そして外敵から農地を守るはずの軍隊は、いつかその農民を支配する道具にもなってゆく。もし軍隊がその軍事費のために重い税を農民に課したとしても、農民は農地を捨てて逃げ出すわけにはいかない。

こうして農地の上にどっかりと腰を据えた軍隊は、安定した租税を得て、隣の国の農地で同じように腰を据えたライバル国の軍隊とにらみ合いながら、社会内部に一つの生態系の要素としての位置を占め、恒久的に存続していくことになるのである。

要するにこれが封建社会の誕生であり、よく考えてみると封建制度というものは経済制度であるというよりは、むしろ軍事制度として発達したと言った方が正しいようである。

ところが砂漠の通商都市においてはこういうことは起こりにくい。例えば大きな軍隊がその通商都市の一つに駐屯することを考えてみよう。このときこの軍隊はその維持費をまかなうため市民に税金を課さねばならないのだが、問題は市民の富が通商による利潤によって成立していることである。

砂漠の中をラクダを連ねて渡る隊商の立場からすると、こういう都市は非常に困る。せっかく利潤を上げても、その都市に立ち寄ると高額の税金をとられ、無駄飯食いの軍隊を養う費用のために利潤を吸いとられるというのではたまったものではあるまい。

しかし砂漠というのは広いのである。彼の立場からすれば、もっと安く中継点となってくれる都市を別に捜すなどということはそう難しいことではない。こうして通商ルート全体が、この軍隊の居座る都市を嫌って一斉に迂回を始めてしまうのである。そのため通商ルートに見放されたこの都市は急速にさびれて市民の食糧を確保することさえ困難になっていくことになる。軍隊が飢えで自滅することは言うまでもない。

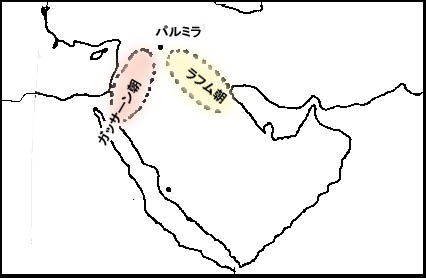

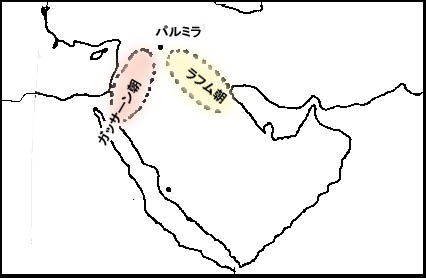

|

| 図3 |

そしてどの都市も等しく似たような状況に置かれるということを考えれば、相互の侵略に対処するための軍事力の必要性もどんどん低下していくことになる。

大体において、ただでさえ砂漠を大軍が渡って都市の城壁を打ち破るなどというのは大変なことであり、他の都市を侵攻するにはよほど腰を据えて大規模な補給体制を整えない限り、できるものではない。

こうしてお互いに軍隊の保有ということがコスト的に引き合わないということがわかっているため、軍事力が非常に低いレベルに止め置かれるというのが、砂漠の隊商都市に特有の現象なのである。実際ここで必要とされる武力というのは、隊商の護衛に要求されるものぐらいであり、それは軍隊というよりは警備会社の感覚でビジネスの中に取り込まれる傾向がある

歴史的に見ても、それ以前のアラビア半島内部においては統一国家や王朝が誕生した例はほとんどないのである。できたとしてもそれはせいぜいゆるやかな部族連合のようなものに過ぎなかった。

実際に例を上げても、この時期に存在した王朝は、もっと北のガッサーン朝やラフム朝などというもので、アラビア半島の砂漠から事実上外に出たチグリス・ユーフラテス川沿いやレバノン沿岸に発達したものであり、要するに砂漠の中に生まれた王朝と呼べるようなものではない。

また砂漠の隊商都市に王朝が生まれた稀な例として、ローマ時代の隊商都市パルミラが知られているが、この都市は地形的にちょうど周囲から見て隘路を占める位置にあったため、通商路の迂回が難しいという例外的条件のもとに成立し得たものである。

|

| 図4 |

一般の文明社会では、軍隊の存在は単に領土の防衛を果たしているだけではない。軍事貴族という社会階級の成立は、忠誠心、名誉、規律、自己犠牲などといった徳目を社会に対して教える役割を果たしているものであり、ヨーロッパにおいてはそれは商業主義の害毒を中和するという点で時に宗教以上に強い役割を果たしていた。かつての日本においてもそうである。

しかしこういうメッカのような状態では、そんなことは期待するだけ無駄というものだろう。アラビア半島が貧しい時代には、部族社会の伝統的な掟というものがそういう役割を引き受けていたのだが、突如として流れ込んできたマネーのパワーがそれを根こそぎ覆してしまったのである。

こうしたことは西欧社会では核兵器とコンピューターの時代に、資本の移動が自由になってから現実のものとなってきた。資本の移動が可能な世界においては、国家の側が資本という生き物にとって快適な環境を保証してやらねば、資本はそこを見限ってさっさと逃げ出してしまい、それはそのまま国力の低下となってしまう。

現代において共産主義の崩壊以後、軍事力がその威力を失い、そのため国家や社会が挙げて商業主義の踊りを踊らねばならないという、この現代の自由経済社会の有様を見てわれわれは驚いているが、実は何と千数百年前のアラビア半島で、これと全く同じメカニズムが一時的に生じていたというのである。

社会進化の異端児であるメッカは、まさしく経済的要素だけの純粋培養によって進化を遂げた社会の実験室だった。封建社会を飛び越えたメッカは、もっとも原始的な段階においてすでに西海岸的資本主義社会に似た社会的容貌を示していたのである。

1-3 対照的だったキリスト教とイスラムの幼年期

都市の拝金主義がその誕生の培養土となったという点では、キリスト教ともある程度共通していると言える。キリスト教も、なるほど誕生したのはエルサレムや死海の周辺だったが、それが成長したのはローマ市内であり、この都市の道徳的退廃に対するワクチンとしてその成長のきっかけが与えられたのである。

そのキリスト教とイスラム教の成長過程の最大の違いというのは、前者が主として下層階級が担い手となっていたのに対し、後者がメッカ上・中層階級がその担い手であったことである。

そのためキリスト教というものは、その本質において下層階級向きにできており、ローマ時代においては「貧乏人と女子供のための宗教」と蔑まれていた。実際に夫はギリシャ的教養をもってローマの神々を奉じているが妻から先にキリスト教に改宗したという家庭は多かったようである。

なぜそうなったかといえばその理由は簡単で、当時のローマ帝国内部というのはギリシャ的教養を頭にぎっしり詰め込んだエリートたちが掃いて捨てるほどおり、彼らを全部押しのけようとすれば、その教養を競う熾烈な競争に参加しなければならなかったからである。

このような状況下で別の新しい世界観を受け入れさせるのは容易なことではない。イエス・キリストといえどもうっかりローマへ行けば、試験をされて落第のレッテルを貼られたかもしれない。そしてその一方で、ギリシャ的教養は社会に規律を与える力が弱く、その自由主義は当時の道徳的退廃に対するワクチンとしては完全に無力であった。

それゆえそんなギリシャ文明に駄目にされたエリートどもなどもはや頼むに足らずとばかりに、下層階級の側がエリートたちをそのギリシャ的教養もろとも麻袋にくるんで縫い込め、谷底に捨てようとしたというのが、キリスト教発展の過程なのである。

そのためキリスト教というものは、その歴史において非常に多くの場合、下層階級がエリート階級を倒そうとする際の武器として作用してきた。逆に言えば、キリスト教圏では宗教が力を持つということは、知識人が鎖につながれるということを意味する。

それゆえ知識人たちは、宗教の中にとどまって下層階級のプロレタリアート的支配に甘んじるよりは、自由を求めて無神論へ走ることが普通だった。まさしくキリスト教世界の歴史は、下層階級による階級闘争と、知識人の脱獄の歴史である。

1-4 エリート優位のイスラム圏

これに対してイスラムは全く逆である。当時のメッカ市民が金儲けに忙しくてギリシャの本を読む暇がなく、議論の粗探しをして喜ぶだけのしょうもない似非インテリが少なかったことが幸いして、彼らはギリシャ的教養との死闘を経ることなしにエリート層を取り込むことが可能だったのである。

布教活動一つとっても、キリストの弟子たちが野宿も当たり前という状況だったのに対し、ムハンマド(マホメット)の弟子たちはメッカ上流階級の若い子弟が多かったため、広い館をまるごとぽんと専用に提供されてそこに寝泊まりしているという裕福ぶりだった。

この若者たちの何人かは、将来メッカの実力者としてその政治を行うことを約束されており、エリート階級の癖や好みというものがかなり宗教自体の中に入り込んでいた。そのためか、キリスト教とは全く逆に「男らしさ」というものを極めて重んじる態度がイスラムの中には強く根を張っている。

実際この宗教はそういう階層の人間に訴える力が強かったらしく、その誕生間もない時期に、すでに有能な武将・戦略家・行政官としての能力を備えた人物をもっていた。

実のところ、キリスト教が天下を取るのに300年もかかっているのに、イスラムが同様のことをするのにたった数十年しかかからなかった最大の理由がそこにある。

そしてその版図が安定してからも、エリートによる支配は続いた。その担い手になった存在は「ウラマー」と呼ばれるイスラム法学者である。

このウラマーのことを誤って「僧侶」と訳している場合は多いが、実際にはこれはいわゆる僧侶の概念とは相当に異なったものである。大体において、他の宗教において存在しているような僧侶というものは、イスラムにおいては存在しないのである。

これらウラマーすなわちイスラム法学者たちは、イスラムが社会生活において要求するイスラム法(シャリーアと呼ばれる)の解釈を行う人々であり、ユダヤ教における律法学者(ラビ)にやや似ている。

そして彼らウラマーは、単にイスラム法の専門家であるばかりでなく、彼らの中にはそのかたわらで数学や天文学・医学や歴史学・地理学もなどといった学問を修めている者も少なくなかった。逆に言えばイスラム世界で学問の担い手であった人々は、その総合的性格ゆえにイスラム法学もその修得範囲に含んでいたわけで、広い意味でのイスラム世界における知識人こそが彼らだったのである。(ただし科学史に名を残したイスラム科学者たちは法学よりも医学にかかわる場合が多かったようだが。)

つまり知識人たちはイスラムの奥深く入り込むことで、逆に下層階級に対する支配力を手に入れる格好になっている。キリスト教圏の場合とは全く逆に、イスラム圏では知識人は無神論に走る必要がないどころか、むしろわざわざパワーを手放すことになりかねないため、そんなことをする物好きは滅多にいない。

われわれは宗教といえばキリスト教世界のことをつい連想しがちだが、それを基準にしている限りイスラム圏の人々の行動というものはしばしば全く理解できない。しかし英国のイスラム研究者たちは、しばしばこのウラマーたちとその支配の姿に、英国のジェントルマン階級の支配の姿を重ね合わせて、親近感を抱くことはあるらしい。

実際、一つの文明の背骨となってそれを担い、腐敗で溶解することなくそれを長期間それを立派に支えぬいたその姿は偉大である。

そしてそれはまた(西欧の概念からする「知識人」とはいささか異質ではあるが)武力や権力を直接持たない知識人たちが、大きな一つの文明を集団で事実上統治することに成功した、世界史上ほとんど唯一の例であるという点でも注目に値するものである。

1-5 イスラム初期の登場人物たち

では次に、イスラム初期の時代における主要登場人物のプロフィールを描いておこう。それらの多くの名前は、日本人にはあまり馴染みのないものであるが。

ムハンマド

言わずと知れたマホメットのことである。「マホメット」という名前は西欧側の呼び名で、やや侮辱的なニュアンスがこもっているらしい。そのため日本でも最近は専門書などではもっぱら「ムハンマド」という呼び方を用いているが、一般にはまだ定着していない。どちらをとるか少々迷ったのだが、将来のことを考えて、あえてこの馴染みの薄い方を選んだ。

さてこのイスラムの預言者は、キリストと違って神の子でもなければ、奇跡を起こしてみせたこともない。むしろ「預言者」の名の通り、神からのホットラインを通じてその言葉を伝えるだけの一人の人間であると、自らも認識していたようである。

彼は非常に聡明で誠実な人物だったが、聖人くさい芝居がかった逸話は少なく、キリストのように、それこそ自分の内臓をつかみ出して貧乏人に与える式の重苦しい博愛精神もない。むしろ次のような逸話が彼の人柄をよく伝えるようである。

昼寝をしていた彼が目を覚ますと、足元で猫が寝ていた。用事があった彼はすぐに起きて出かけなければならないのだが、猫が彼の着物の裾を敷物がわりにしていたため、立ち上がれば猫を起こしてしまう。しかしあまり気持ち良さそうな猫の寝顔を見て起こすのが可哀想になった彼は、ハサミをとってもらって着物の裾を切って出かけていったという。このように彼の逸話には、どこか都会的な優しさを感じさせる話が多い。

彼は両親が早く死んだため孤児として育ち、若い頃には目だった逸話は少ない。しかし人生の後半において展開した戦略的・政治的手腕は全く卓越したものであり、どうしてそんな才能がいきなり目覚めたのかは不思議と言うしかない。彼は、ただ自分は神が命じた通りにやっただけだと言うであろうが、実際もし神が存在しないとしたなら、逆に彼は史上最大級の戦略家の一人に数えられてよい。永続性という点を重視するなら、その事業にはアレクサンドロス大王と言えども遠く及ぶものではない。

なお、イスラム圏の人々は大体において人間としてのムハンマドについて語ることを忌避する傾向があるというが、それは陳腐化の阻止という観点からすれば賢明なことである。彼の戦略家としての側面を論じるというのは、実は外部の人間ならではのことであると言えようか。

アブー・バクル

ムハンマドの最も古くからの協力者の一人であり、その生涯を通じて彼をよく助けた。性格は地味で誠実、自ら「自分はムハンマドの帳簿管理人に過ぎない」と言うぐらいだったが、それゆえに周囲の信頼は厚く、ムハンマドの死後、その後継者として皆に推されて初代カリフの地位についた。

しかし初代カリフとしての仕事ぶりは単なるつなぎの人物のそれではなく、優れた政治的洞察力によってイスラム拡大の事業を軌道に乗せた。ムハンマドとイスラムの幸運の一つは、このアブー・バクルという優れた後継者を持ったことだろう。

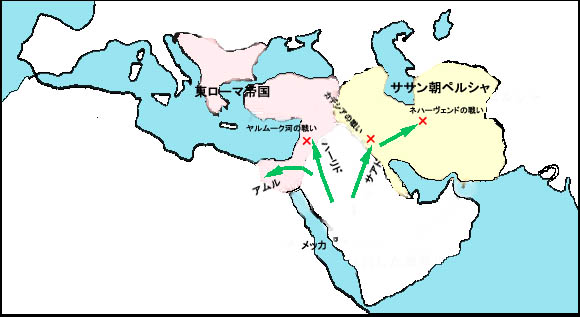

ハーリド・ブン・アル・ワリード

初期におけるイスラムの武将で「神の剣」と称された名将である。智将タイプと言うよりはむしろ猛将タイプで、当初ムハンマドがメッカと敵対していた時期にはメッカ側の武将としてムハンマドを苦しめたが、後に自らイスラムに改宗し、ムハンマドの味方となってイスラム軍を統率する。

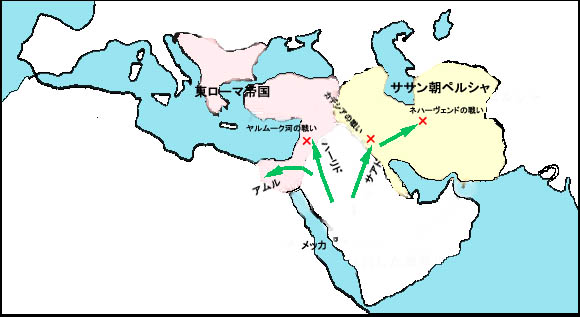

後半には主として西部戦線で東ローマ帝国と戦い、ヤルムーク川の戦いで東ローマ帝国軍を破る大勝利をおさめた。

サアド・ブン・アビー・ワッカース

ハーリドと並ぶイスラム初期の武将で、ハーリドが西部で戦っている時期に東部軍を統率していた。彼は古くからのムハンマドの教友で、中途改宗組ではない。

東部戦線ではササン朝ペルシャと戦い、カデシヤ(カーディシーヤ)の戦いで決定的にペルシャ軍を破った。猛将ハーリドとは違って政治的洞察力にも富んでいた。

アムル・ブン・アルアース

ハーリドと同時期にイスラムに改宗したが、ハーリドとは正反対の、すばしこいとすら言える智将タイプである。

ヤルムーク川の戦いに参加した後、アムルは独断で自分の兵を率いてエジプト侵攻に乗り出した。むろん中央からはエジプト国境を越えるなとの命令書が届いたが、内容を見越したアムルは国境を越えるまでその封を開かず、既成事実を作ってそれを無効化した。

アムルの兵力は僅か4千で、一国に対する侵攻作戦としては驚くほど少なかったが、彼はその軍事力を直接用いるよりは、住民を巧みに手なずけるなどの策略を用いて、次々に城塞を陥落させ、魔法のようにエジプト全土の占領に成功、その総督におさまる。

当初は無謀としてエジプト侵攻中止を命じた中央も、その結果については文句のつけようもなく、事後承認を行った。

|

| 図5 |

アリー

彼はムハンマドの甥で、初期のイスラムにおける最大の悲劇の中心人物である。彼は知恵者である反面、理想主義に溺れる書生くさい一面もあったようである。

彼の知恵を示す逸話は多く、例えば人々が象の重さを計ろうと悪戦苦闘しているのを見て、空の船に象を乗せて喫水変化を記録し、次に象を降ろして石を一個づつ乗せてその石の重さを計れば良いではないかと提案したり、訴訟を巧みな知恵で処理した名裁きの話などが伝えられている。

その一方政治的には理想主義的な直情径行の性向が災いして、人々が全幅の信頼を寄せるには今一歩というところがあった。しかしその知恵ゆえに、彼には自分こそがムハンマドの後継者であるべきだとの自負が強かった。

しかし彼のカリフ就任の機会はそのたびごとに見送られ、ついにその機会がめぐってきたときには、次に述べるムアーウィアとの政争および内乱の中で、政治的に次第に追いつめられ、暗殺された。彼の死によって、アブー・バクルから4代続いた「正統カリフ時代」は終わりを告げた。

なお、現代のイランを中心に広がるシーア派というものが発生した発端もこのアリーである。これはもともと「シーア・アリー(アリーの党派)」と呼ばれた人々が、いわば反体制派として一個の大集団を作ったものが現代まで続いているのである。

ムアーウィア1世

彼はアリーの政敵だが、もともと父親がムハンマドの活動初期にメッカで迫害の先頭に立ったアブー・スフヤーンという人物だったという因縁をもつ。

彼は戦場での見るべき戦功はほとんどなかったが、極めて政治的機略にたけ、しかもその策略は残虐性はなかったが氷のように鋭い。つまりはアリーとは対照的に、人々に親しまれる部分は全くない。

「この時代のアラブには4人の政治的天才がいる」と言われていたが、ムアーウィアはその一人である。(なお、前述のアムルもその一人)。

彼は征服事業の最中にシリア方面に根を張り、その勢力を拡大する。そして第3代カリフ暗殺事件という突発事態に引き続いてアリーがカリフの座につこうとした時、その反対勢力を結成してアリーに対抗する。(なお、前に登場したアムルはエジプト総督の地位にあって、シリア総督だったムアーウィアとは同格の地位にあったが、ここではムアーウィアの下について戦った。)

そしてアリーを追い落したムアーウィアは、ウマイヤ朝を興し、自らそのカリフに納まる。このウマイヤ朝はその後14代も続くが、これは見ようによっては「簒奪王朝」とも言えないことはない。かつて初期のイスラムの最大の迫害者であった部族の一員が、ムハンマドの血を引くカリフ後継者を排除して新しい王朝を開いたというのだから、まあそう言われても仕方のない部分はある。

ましてこのムアーウィア1世はどうもそれほど敬虔なイスラム教徒だったとは思えないのだが、逆に言えばその王朝がかなり長く続いたということが、ムアーウィア1世の卓越した政治手腕とともに、イスラムのもつ強い政治的性格を示すものだと言えなくもない。

|

| 図6 |

さてこれらを見れば、なぜ初期のイスラムがあれほど短期間にあんな征服事業を行い得たのかはどことなく理解がいくのではないかと思う。

実際、その登場人物の横顔は、キリスト教の初期の教団のそれとは余りにもかけ離れたものである。政治力の不足を言われたアリーでさえ、もし彼がキリスト教団の中にいたならば伝説の知恵者として長く語り継がれたことだろう。

それだけの能力をもつ政治家・戦略家・武将を多数擁しているところへもってきて、まず都市ではもっぱら経済と金銭の獲得に向けられていた人々の関心がイスラム圏の確立という政治的目標に向かい、また地方ではそれまで部族間抗争に明け暮れていた各部族がイスラムという新しいアイデンティティのもと、同胞同士で殺し合うことをやめ、それらの戦闘的エネルギーが一斉に外へ向かっていったのである。

ちょうどその様は、ばらばらな向きを向いていた多数の磁石が、お互いの磁場を打ち消し合って外側から見ると全体として磁力を帯びていなかったのが、突然それらが一斉に揃って一つの方向を向くようになったため、突如凄まじく強力な磁石が出現したようなものである。

それらのパワーをハーリドやサアドのような人物が率いていたことが、ヤルムーク河やカデシヤの戦いで東ローマ軍やペルシャ軍を圧倒するという結果を生んだわけである。

1-6 イスラムと非ハーモニック系

こうしたエリート優位の文明として出発したことは、イスラム文明に次のような特徴を与えることとなった。その特徴を一言で言えば、それは非ハーモニック系の社会をいかに運営し、社会がコラプサー状態に落ち込むことを阻止するかという主題で貫かれているということである。

これはあるいは言い方が逆なのかもしれない。むしろライバルであるキリスト教文明の側が、度を超した強烈なハーモニック・コスモス信仰を抱えこんだ特異な存在だと言うべきなのである。そしてなぜそんな違いが生まれたのかは、先ほど列挙したイスラム初期の登場人物たちの横顔をキリスト教初期においてそれに相当する人物たちと比較すればよくわかる。

イスラム教団初期の、馬に乗って戦場を疾駆した名将・智将たちに比べると、貧民たちの中にうずくまって左手で捨て子を抱き、右手で天を指差して神の道を説くパウロやぺテロなどキリスト教団初期の人物たちの姿は余りにも対照的である。そして二つの宗教がその揺籃期を過ごした環境の違いをこれ以上よく物語るものはない。

ローマ帝国の辺境で生まれたキリスト教には、首都にいるギリシャ的教養をぎっしり頭に詰め込んだ官僚たちやローマ軍団を率いる司令官を押しのけて国家の指導権を手に入れるなどいうことは、権力基盤の点で不可能である以前に、それに必要な知識すら十分に備わっていなかった。そのため彼らは、神の愛弟子を自称する諸君は社会をどう運営するつもりなのかね、と問われたとき、そんなことは抹消的な問題であると宣言してそれをあっさり無視し、一足飛びに神様に向かう以外なかったのである。

これは社会を運営する立場から見れば短絡以外の何物でもなく、本来なら指導者として失格の烙印を押されても仕方がない。しかしそんな彼らにとって救世主となる概念が一つ存在している。言うまでもなくそれがハーモニック・コスモスの概念であり、そういう宇宙においては社会という複雑な系の振る舞いをバイパスすることができる、というよりそんなものは本質的価値をもたなくなるのである。

このため彼らにとっては、どうしても世界はハーモニック・コスモスでなければならなかった。もちろん彼らがハーモニック・コスモスなどという概念を知っていてそれを吟味し、採用したわけではない。むしろ人間にはもともとハーモニック・コスモスを求めるという性癖が本能的に備わっているものであり、そしてそれは宗教的雰囲気と極めてマッチしたものなのである。

そのため彼らはその本能を刺激し、下層階級の不満と混合してそれをちょっとギリシャ的論証技術で味付けすれば、実に見事な神学を作り上げることができたのである。(その過程は、近代においてプロレタリアート支配をうたったマルクス理論が成立する過程にかなり似ている。)

この点で言えばイスラムは全く異なっている。何度も言うようにメッカそのものが商業のネットワークによって成り立つ社会だった。つまり腐敗したエリートどもを一掃するなどということを考えようにも、その革命が商業ネットワークも一緒に壊滅させてしまうようでは、メッカの自滅を招く以外の何物でもない。これは、たとえ資本主義が悪いということがわかっていたとしても銀行を核爆弾で吹き飛ばすわけにはいかないという、現代のわれわれの立場に少々似ている。

そのためどうしてもそのアプローチは乱暴で外科的な切除手術であるよりは、巧妙で間接的な内科的手法をとらざるを得ず、そのためには社会のメカニズムについて熟知していることが必要だった。このような環境においては、ハーモニック・コスモス信仰が浸入してくる余地は滅多にないものである。

このように本質的に商業社会であるイスラム世界においては、商業的機略というものは称賛の対象にこそなれ、決して否定されるものではない。そのため「策略」という言葉は必ずしも否定的意味をもたず、「策略をもたない頭はカボチャより劣る」という言葉があるほどである。

当時のメッカの退廃とは、彼らがもともと備えているそうした商業的機略が近視眼的欲望と結び付いて自家中毒を起こしていたものなのであり、それに対するワクチンとして要請されたのがイスラムだった。そのため宗教の体系そのものが社会というものを深く洞察し、むしろその欠陥を巧妙に補完しようとする意図をもっており、イスラム世界においては政治家であることと宗教家であることは本来矛盾しない。それは、神も含めたこの世界が本質的に巨大にからまった毛糸玉のように複雑な非ハーモニック系であるという認識とは表裏一体のものである。

これは全くキリスト教圏とは対照的であり、キリスト教圏では宗教的要素すなわちハーモニック・コスモス信仰が社会運営技術の中に入り込んでくると、とかく物事を単純かつ強引に善と悪に二分し、外科的切除の要領で悪を人間集団ごと撲滅するということになりがちであり、たちまち火あぶりだの虐殺だのといった惨々たる結末に終わってしまう。

そのためキリスト教圏では「政教分離」というものが絶対必要であることが経験的に理解された。しかしそれは実はハーモニック・コスモス信仰を分離するという目的のために必要だったのであり、宗教自体が非ハーモニックの体系をもっている場合、政教分離は必ずしも絶対的に必要なものではない。

むしろ皮肉なことだが、政教分離の先進国だと自ら信じ込んでいる米国こそ、現代において最も「政教分離」が必要な国家であるように思われる。なぜなら米国の平等・人権思想やベンサム的自由思想こそ、首までどっぷりハーモニック・コスモス信仰に漬かっているという点で、キリスト教において最も問題をはらんだ部分にラベルを貼り変えたものに過ぎないからである。

今から思えばそれは単なる錯覚に過ぎなかったのだが、近代西欧があれだけの「進歩」を遂げられたのはまさしくその思い込みの故だった。ハーモニック・コスモスの思い込みを最初から持たなかったアラビア科学は、中世を通じて西欧の先生であり続けたにもかかわらず、ついに微積分を生み出すことがなかった。そして圧倒的な豊かさを誇ったイスラム経済は、徹底した規格化・画一化による量産技術を確立しなかった。逆に言えば物事をなまじきちんと洞察していたからこそ、イスラム文明は近代文明に乗り遅れてしまったと言える。

しかしそれらの西欧的な画一化による進歩というものが限界を暴露してハーモニック・コスモス信仰そのものを放棄しなければならなくなったとき、人類が振り返って見て参考にできるものと言えば、それはまずイスラム文明だということにならざるを得ない。非ハーモニック系を仮定した社会運営のための技術体系をもち、しかもそれにかなりの程度成功した文明はそれしかないからである。

1-7 数学史からみたイスラムと西欧

なお付記しておくと、イスラム文明と西欧文明を「数学」という観点から見ると、ある意味で両者の本質が浮き彫りになる。これは大変重要なことなので、関係者のためにもここで述べておくことにしよう。(なおこの事実は現在、本稿以外の世界中のいかなる文献にも記されていないことであり、読者はその重要性に是非注目されたい。)

さておよそこれまでの人類の数学というものは、二つの大きな体系の上に両足を広げるようにして立ってきたと言える。それは要するに解析学(微積分)の体系と代数学の体系である。

そして数学史においては、西欧が微積分を、イスラムが代数学(algebra)を引き受ける形でそれぞれを発展させてきたということは、注目すべきだろう。

それというのも作用マトリックス理論をご存じの読者は、次のことを理解しておられることと思う。それは、解析学と代数学の体系は、それぞれ作用マトリックスの特殊な場合として現われる二つの顔だということである。

すなわち一般に作用マトリックスで扱う系とは本来、

・系の中に多数の要素がからみあい、

・それら全体が時間的に変化する

いう、二つの性格をもっている。しかしここで前者の性格を消して、要素の個数を2個だけに減らした場合、それを表現する作用マトリックス(2行2列)は事実上、関数と同じものになって、体系全体が解析学と同じものに帰着できる。

一方それとは逆に、今度は後者の性格を消して、体系を静的なものとした(つまり行列のN乗自体を考えない)場合、作用マトリックスは単なる線形代数の行列になってしまい、体系全体は代数学と同じものに帰着される。

つまりこのように、それぞれ体系の性格の半分を消去する二種類の特殊化を行なうと、一方は解析学に、もう一方は代数学になるというわけだが、数学史の中ではこの両者を二つの文明がそれぞれ分担していたという事実は興味深い。

そして西欧が解析学(関数)的発想を、イスラムが代数学(連立方程式)的発想を、それぞれと文明の基礎に置いていたとすれば、実は両者は、一つの大きな体系の中に現われる、部分的な二つの顔を見ていたわけであり、彼らは文字通り文明全体の中でそれを等分に分け合ってきたのである。

つまりこの観点からするならば、本来どちらが文明として上かという議論は成り立たないわけであり、両者の断絶をつなぐ数学的ツールとして、作用マトリックスの役割は大いに期待されるところである。実際それは、この二大文明をつなぐ最大の鍵となる可能性がかなり高いと予想されるのであり、これがなければもう未来において両者を融和共存させることは不可能ではあるまいかと考えられる。

その意義に比べれば、数学者が今の学会でもてはやされているどんな問題を解いたところで(どうせ現在では結果の点でせいぜい携帯電話の性能向上ぐらいにしかつながらないのだから)、歴史は時の経過と共に、吹けば飛ぶようなちっぽけな文明史的意義しかもたないものとして、それを端役の地位に追いやっていくことだろう。

そのため、イスラム文明への認識は数学関係者にとっても非常に重要なことなのである。

(2001年11月1日 長沼伸一郎)