知的世界の仮想的海洋は、どのような距離と深度の関係で構成されているか

last update: 2012/12/07

ここでは、現代の知的世界を取り巻く状況が一体どのようになっているかを見るため、そこを一種の仮想的な海洋と考えて、その水深や海岸線からの距離がどうなっているかを描き出してみるという、ちょっと面白い試みを行ってみたい。

つまり現実の海洋のいろいろなデータを手がかりに、それらを次々にたどって行ってこの「知識の海」の水深と距離を具体的に割り出してしまおうというわけで、これは一種の知的ゲームとしても面白いが、そもそも現在これをご覧になっている方ご自身が、まさにこの「仮想的海洋」に身を置いておられるという場合が多いのではあるまいか。

そういう方の場合、ご自身のポジションがこの海洋地形図上ではどの位置にあるかを眺めるだけでも、結構楽しいのではないかと思われる。そしてこの結果は将来的に「無形化世界の力学と戦略」での陸や空に関するデータとつながって、大きなパノラマの背景となることが予定されており、そのためいわば叙事詩的な経済戦争の中に自分自身の姿が描かれているのを見るようで、何だか精神的に奇妙な高揚感を覚える場合も少なくないと思われるのである。

そして以下を読まれることは、一種のおまけとして海洋に関するちょっとした豆知識を得ることにもなるため、その点でも多少の役に立つはずである。それではまず距離の方から見ていこう。

1・海岸線からの距離はどう割り出せるか

■船舶免許などからする海上距離の区分

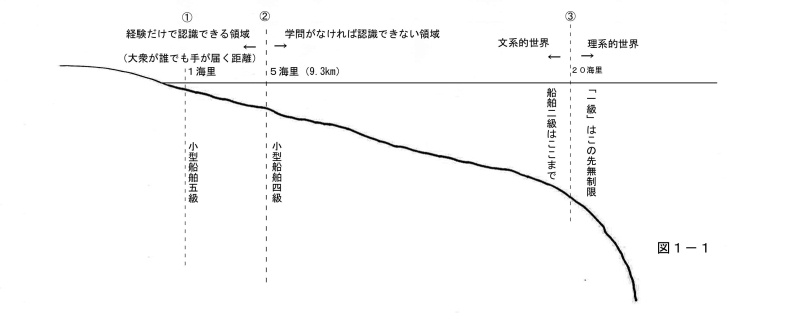

まず海岸線からの距離に関してだが、基本的に陸というのは大衆の人口や人数が決定的に物を言う世界である。つまり知的世界の場合、距離的に陸に近いところほど大衆メディアが圧倒的な支配権を及ぼすことができるということであり、そのため逆に言うと、その支配力がどの程度及ぶかが、海岸からの距離ということの意味だということになる。

一方日常的な感覚からすると、プレジャーボートや小型船舶の免許をとれば誰でも行ける範囲が「沿岸」ということになるので、それらの免許でどこまで行けるかということを目安にして、まず大まかな距離の区分をしてみよう。

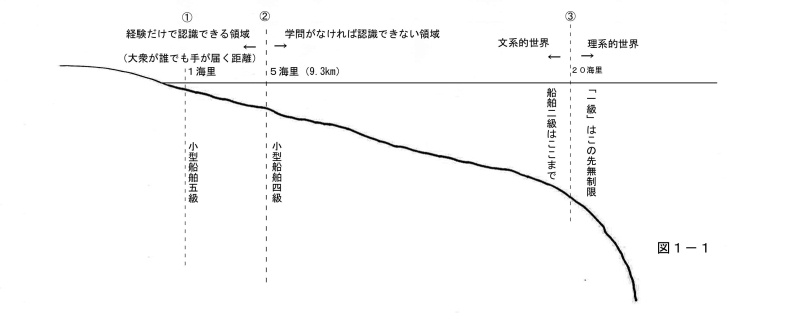

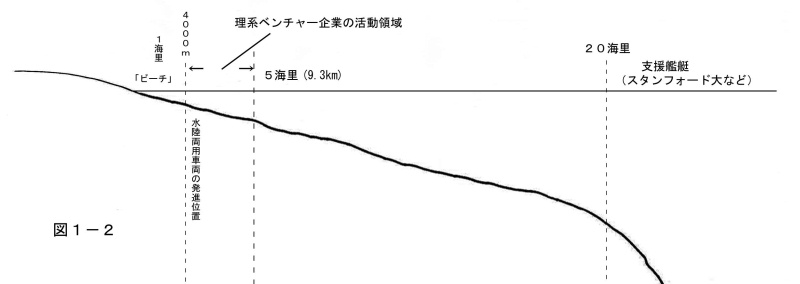

現在では少し制度が変わってしまっているが、一昔前のバブル時代には「小型船舶四級」という免許が、割合に誰でも手の届く「海の普通免許」ということで人気を呼んでいた。今はこの階級自体が無くなっているが、これは一番目安にしやすいのでまずそれを手がかりにすると、その「小型船舶四級」で行けるのは、海岸から5海里(9.3km)とされており、それが次の図の②である。

またその一段下のクラスには、主として水上オートバイ用に作られた「船舶五級」の免許があって、その免許で行ける進出範囲が海岸から1海里(1.8km)だった。(ただし水上オートバイの許容進出距離は後に2海里(3.7km)に引き上げられている。)

それらが図の①であり、そのためまずこの①および②までの範囲が「大衆が誰でも個人レベルで手が届く洋上距離」の目安ということになる。

ではその上はどうかというと、まず「三級」の距離は「四級」と同じなので考える必要はないが、その上の距離としては20海里(37km)という図の③のラインが、もう一つの目安として重要になる。

つまり船舶免許の場合「小型船舶二級」で行けるのがちょうどこの20海里までで、それより上の最上クラスの「船舶一級」になると、もうこの線を越えて無制限にどこまでも行けるということになっていたのである。(なおこの法的区分は基本的に1974年から2003年までの間のもの。)

■海岸線からの距離を知的世界にどう対応させるか

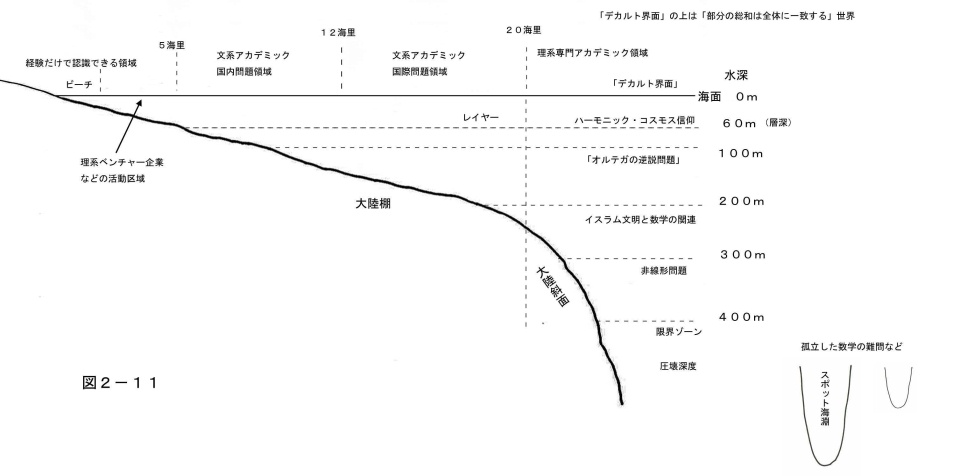

そこで、これを目安にまず距離に関する基本設定をやってみよう。まず一番海岸に近いところで、一般大衆(専門家や知識人でない)が誰でも手が届く知的距離について考えると、そこは基本的に、実体験や経験が学問や理論より優位に置かれる世界だと考えてよい。そしてまたそこは、基本的に生活圏に近いため、ビジネス勢力が活動領域としている場所でもある。

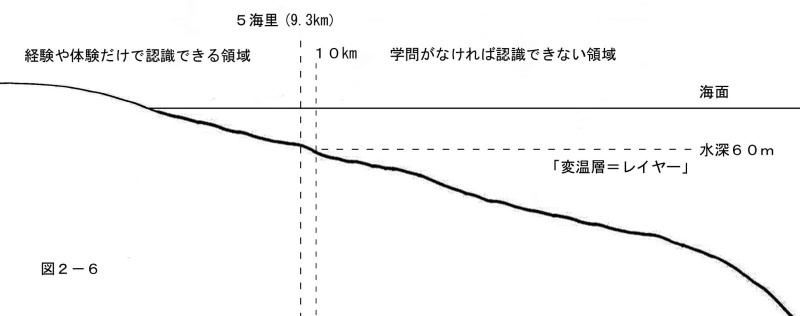

そのため、先ほどの②の「5海里」(船舶四級免許で行ける範囲)を境として、そのライン以内を「経験だけで認識できて学問を特に必要としない知的領域」、そこより沖を「経験だけでは認識できず、学問や理論が必要になる知的領域」として、まずこれを最初の手がかりにすることにしよう。

一方ずっと沖に目をやって③の20海里のライン(「船舶一級以上」)を眺めると、そこから先は感覚的に「プロの船乗り」しか行けない、敷居の高い世界である。

そこでこの③のラインを境に、それより内側を「文系的世界」、その外側が「理系のアカデミック専門世界」と考えると、知的世界の姿をかなり良く表現できるのではあるまいか。

実際アカデミックな理系の専門世界は、大衆にとっては遠すぎて手の届かない領域で、この「20海里以遠」というのはその距離感のイメージに良く対応すると思われる。さらに後に述べるいろいろなデータと照らし合わせても、この区分はかなり良くそれを表現しうるのである。

確かにここで参考とした法的な制度や区分自体は、現在では少し古くなってしまっているが、感覚的にはむしろ現在の知的世界の実情に非常に近く、そのためまずこれを基本とすべきであると思われる。

■スティーブ・ジョブズの活動領域はどのあたり?

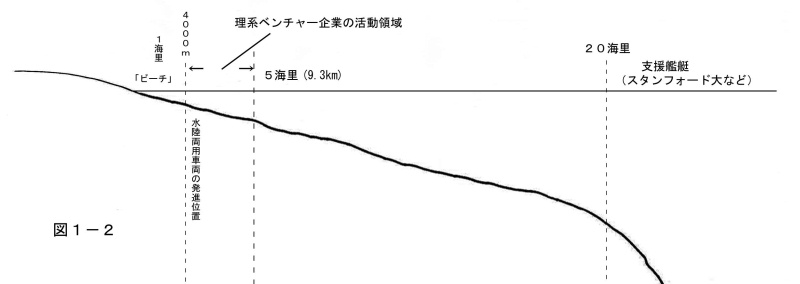

それならば、例えば理系ベンチャー企業などは、この海図ではどのあたりで活動しているということになるのだろうか?

その一番のスターとして、ここではアップルCEOのスティーブ・ジョブズの名を挙げたわけだが、スティーブ・ジョブズ自身は必ずしも学者・研究者というわけではない。そもそもビジネスの現場に身を置く以上、大衆消費者を相手にするため陸地からそんなに離れるわけにはいかず、そのため彼にしても、必ずしも20海里以遠のアカデミックな外海の世界の住人ではなく、むしろ遥かに陸地に近いところにいたことになる。

これがもっと完全な「文系企業」になって、科学技術と全く関係をもたないサービス業などの場合、その活動領域はほぼ百%内陸部に限られることになるが、そこから考えると理系技術系企業全体がその中間的な存在で、特にベンチャー企業などは一種の水陸両用部隊として、陸地と揚陸艦の間を行ったり来たりしながら行動している、というイメージを想定するのが適切と思われる。

そしてそうした企業の研究所にしても、じっくり基礎研究ができるのはよほど恵まれた環境にある少数のものだけで、製品開発に直結した現場は遥かに泥臭く、そこでは学問や理論が必要になるのは、むしろ何か行き詰って大きな迂回が必要になった場合だけであることが多い。

現実の仕事の大半は、それこそあらゆる材料をしらみ潰しにテストする作業で占められるのが普通であり、その意味ではむしろ「経験のみが物を言う世界」に近いとさえ言えるかもしれない。

そうなると先ほどの図の上ではそうした企業の活動場所としては、20海里以遠の外洋よりも、むしろ海岸から5海里以内のゾーンの方が適当であり、行き詰った時にだけ、沖の外洋付近で待機している支援艦艇の位置まで戻ってそこで補給や支援を受ける、というイメージになるだろう。

■理系ベンチャー企業の位置に関する距離データ

そして水陸両用部隊というイメージが出てきたため、ここでそのデータから目安となる数字をもってくることが可能となる。そこで、一般に水陸両用車両(海兵隊などで使っている)が洋上のどのあたりで行動するかのデータを参考にすると、それらは大体海岸から4000mあたりで揚陸艦から発進して海岸まで水上航行し、上陸時にキャタピラ走行に切り換えてそのまま内陸へ向かう、という行動パターンが普通のようである。

つまり大体この発進位置の4000mあたりから、先ほどの5海里(9.3km)ラインまでの間のゾーンが、理系ベンチャー企業や企業研究所の主たる行動領域になるという基準が得られることになる。

それゆえスティーブ・ジョブズの活動領域も大体そのあたりと考えられるが、さらに彼の場合はそのカリスマ性ゆえに強い情報制空権を有していて、それがアップルの力そのものを支えていた。(ただし一般メディアで彼が本当にスターになったのはむしろ死去してからで、生前は主としてネットの世界でのスターだった。)そのため彼の場合、水陸両用部隊と共にヘリボーン(あるいはVTOL?)による制空能力も備えていた、というイメージとして描き出すのが適当と思われる。

また現代の上陸作戦では、支援艦艇の多くはもっと沖の20~30海里より先で待機することが多いようであり、これは先ほどの距離区分では理系専門アカデミック領域の20海里ラインより沖だということになる。

(シリコン・バレーの場合、背後にスタンフォード大学があって有効な知的支援戦力となっていたが、この沖合いで待機する支援艦艇こそが、まさにそれに相当することになるだろう。)

ところで先ほどの図をみると、この水陸両用車両が発進する距離4000mのラインは、水上オートバイで行ける距離1海里~2海里(1.8km~3.7km)よりは沖にある。そして企業の場合、たとえ理論的な学問からは多少縁遠くても一応は「プロ」なので、基本的にはその活動場所は大衆が誰でも行ける「ビーチ」よりも沖にあると考えるべきである。

そうなると逆に、この水上オートバイで行ける「(旧)船舶五級」のラインにもそれなりの意味を持たせることができ、海岸から距離1海里(場合によっては2海里)までの範囲を、文字通り「ビーチ」の領域として解釈して、一般大衆が誰でも知的能力を及ぼせる距離範囲であると規定することができるわけである。

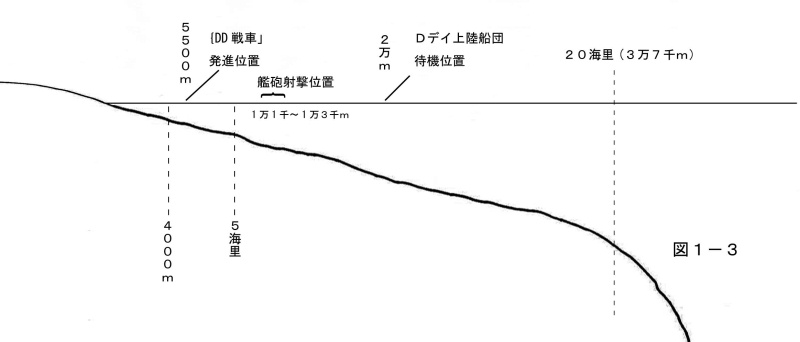

■ノルマンディー上陸作戦での距離に関する参考データ

ではこうした水陸両用部隊や上陸作戦の場合、海岸からの距離がどの程度の意味をもっているのかの具体的イメージを得るため、ここでDデイ=ノルマンディー上陸作戦の時のデータをひもといて参考にしてみよう。(何といってもこれについては詳細なデータが容易に手に入るのである。)

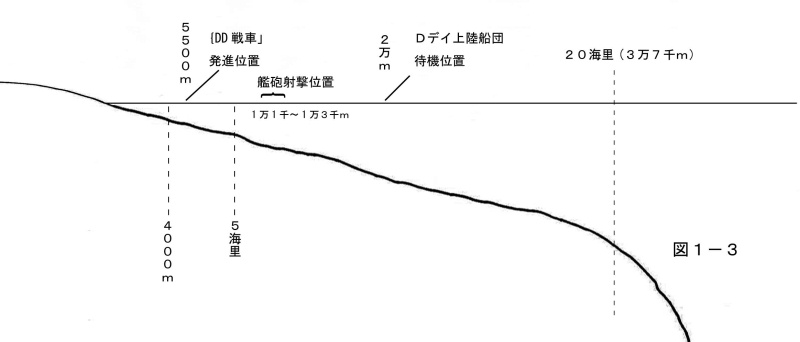

それを見ると、Dデイにおいてはノルマンディーの海岸線から2万m沖の位置が、輸送船団の集結・待機地点とされ、兵士たちは全員そこで小さな上陸用舟艇に乗り込んで、そこから海岸に向かって出発していった。

また、この作戦では「DD戦車」と呼ばれる水陸両用戦車も参加したが、こちらは普通の上陸用舟艇よりも航行能力が劣っているので、発進位置をもっと海岸に近づけ、海岸線から大体5500mの位置から発進していた。ただ当日は海が荒れていたため、この距離から発進した車両の多くが沈没し、予定を変更してその半分の距離から発進した車両は、ちゃんと海岸にたどり着けたとのことである。

ともあれこれを見ると、先ほど水陸両用車両の発進位置の目安とした「海岸線から4000m」という値は、割合に標準的なものだったということがわかる。

一方、Dデイでは上陸用舟艇の発進に伴って、沖で待機していた戦艦群が海岸に向けて艦砲射撃を実施したが、その射撃位置が大体沖合1万1千mから1万3千mの場所だった。そしてそれらが主要な砲台を潰した後には、駆逐艦などがもっと海岸に接近してきめ細かい支援射撃を行っている。

これは知的世界では何に相当するかというと、アカデミックな世界から一般社会への直接的な「パワープロジェクション」、つまり例えば政府の誤った政策に対して、大学などが一致団結して反対論を表明し、陸側で見解を同じくする対抗勢力を知的側面から支援することなどに相当する。

またこれとは逆に、Dデイ時に陸で待ち受けている防御側の独軍が海上の上陸船団に反撃する場合、その射程がどの程度だったかを見てみると、普通の陸軍師団が保有している野戦砲の場合、射程の長い長距離カノン砲はほぼ2万mぐらいまでを射程内に収められる。

また要塞のコンクリート砲台に設置された巨大な海岸砲などの場合は、その射程は3万7千m前後あるが、これは特別な海岸砲だけで、ノルマンディー地区には数えるほどしか設置されていなかった。恐らくそのためにDデイ当時の船団の集結地点は、前者への安全距離のみを考慮して、沖合2万m(10.8海里)の位置に置かれたのではないかと推察される。

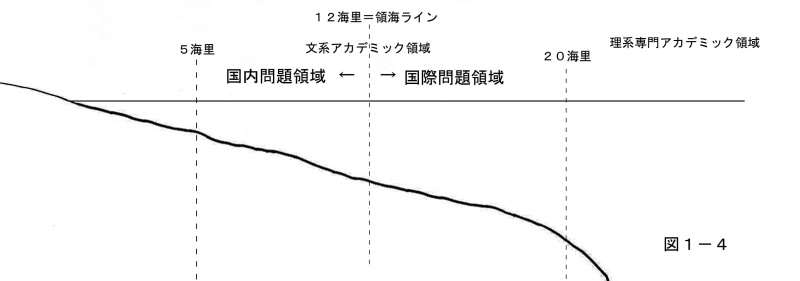

■国内問題と国際問題の境界ライン

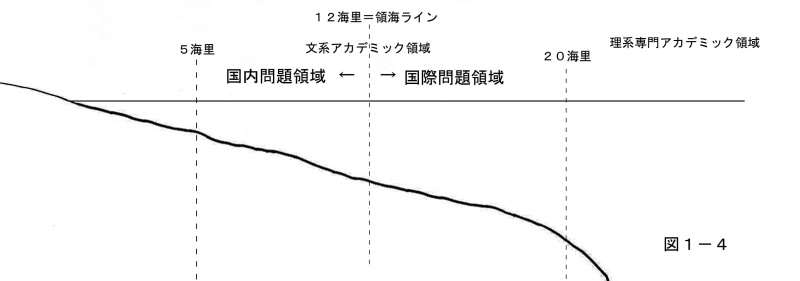

そしてこのデータを見ると、Dデイの輸送船団の集結・待機地点や艦砲射撃の実施点がいずれも5海里から20海里の間のゾーンにあり、これらは文系アカデミック領域の中にあることになる。

特に輸送船団の集結位置の10.8海里付近はちょうどその真ん中あたりにあるが、実はこの距離は他のデータと照らし合わせると、意外な意味をもっていることがわかってくる。それは、同じ文系アカデミック領域でも、一般に国内問題と国際問題では色彩が大きく異なっているものだが、その両者を分ける境界ラインがちょうどこのあたりにあると考えられるのである。

そう考えるのは他でもない、国際法においては各国の「領海」を定めるラインが海岸線から12海里(22km)とされており、それがちょうどこのゾーンの中間点付近にあるからである。

それゆえもし国内問題と国際問題を分ける境界線を考えるとすれば、恐らくこれ以上ぴったりした指標はあるまい。つまりこの12海里ラインより内側は、自国の領域として「国内」の範囲にあるが、そのラインの外側は基本的に国際領域になるというわけである。

そして一般に海洋においては伝統的にはこの領海ラインより外側は「公海」とされて、そこはどの国の所有物でもないというルールになっているが、これは感覚的には、むしろそのさらに沖の理系世界においてこそ、ぴったりしたものとなっている。

つまりこの場合、理系専門アカデミック領域の20海里ラインは12海里より外にあるため、全体が国際領域である公海に出てしまっているわけだが、一般に科学的成果というものは建前上は「人類共通の資産」として、基本的にはどこの国の所有物でもないとされている。それゆえこの点でも、知的世界の状況がうまく表現されていると言えるだろう。

(注・ただし現在ではこの「公海」の概念も少し変わってしまい、昔は領海から一歩出ればそこから先はすぐに公海だったのだが、近年では海底資源や漁業資源の問題が大きくなってきたため、各国はその所有権を主張するため、1982年から領海とは別に、もっと広い200海里を「経済的排他水域」として制定した。つまりその中にあるものは経済的な所有権がその国に属するとされ、そのため確かに法的には領海そのものは依然として12海里なのだが、「公海」はその200海里の経済的排他水域から出た先ということになっていて、その経済的排他水域の200海里の部分は事実上の領海となってしまっている。)

2・水深はどうすれば割り出せるか

2-1・まず何をもって「海面」と考えるか

■深度設定の難しさ

では次に深度をどう設定するかの話に移ろう。これに関しては先ほどの船舶免許のような手軽な目安がないため、格段に難しい問題となる。というよりそもそもこの場合、何をもって「海面レベル=水深ゼロm」と考えてその上と下を分けるかということが、まず非常に大きな問題として存在しているのである。

さらに加えて、ここでは海洋は人類の知的世界を表現するものである以上、陸や空の場合ならばビジネスの身近な戦術レベルの話をそのまま表現するだけでよかったが、海は人類の長期的な未来に関わる部分を、陸と空がとりこぼした分までまとめて引き受けねばならず、一段スケールの大きな視点が必要になってくる。

そのため「海面」という大きなものへの対応物を探すにしても、それはちゃちな思いつき程度の戦術的対応物では到底不十分であり、むしろ何か人類の大きな思想や知的傾向に関連して、そこを境に認識が分かれるというような何物かを想定する必要があり、さらにそれが将来において世界史そのものを左右するスケールを備えていることが望ましい。

■「世界史の将来を分ける問い」を海とどう関連づけるか

そこでまずその「今後の世界史を左右する知的問題」という点に注目して、現在の世界でそれだけのスケールを備えた問いとは何かということから見ていこう。

そもそも現代世界に横たわる難題を眺めると、例えば際限ない浪費社会と増殖する欲望システム、底なしの格差拡大やそれによる社会道徳秩序の崩壊などが挙げられるが、結局それらのほとんどは「資本主義経済の暴走」という一点に帰着するのである。

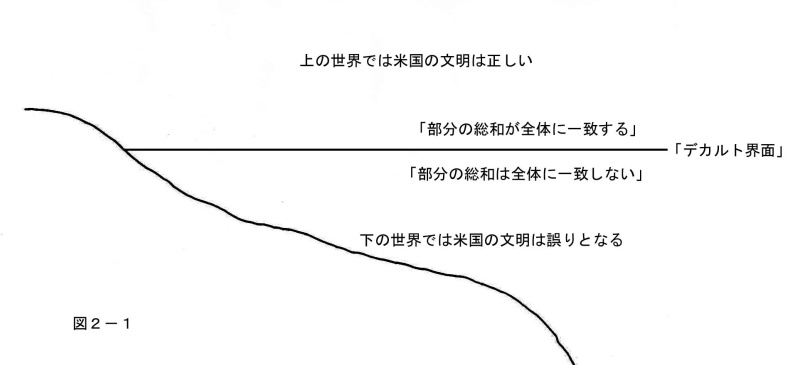

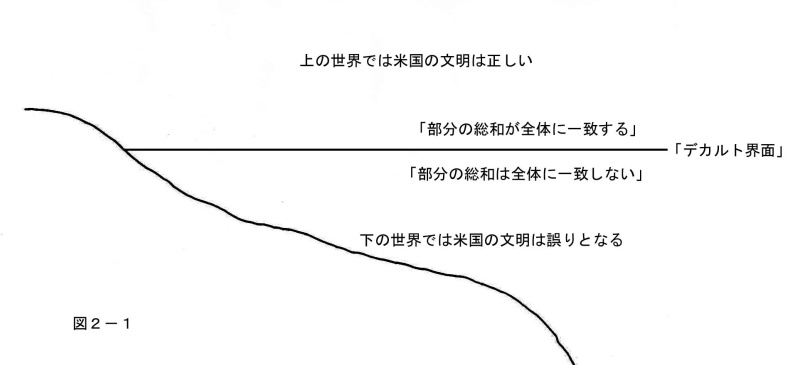

そのため今後の世界史を最も大きく分ける思想的な問いがあるとすれば、やはり当然次のものに集約されることになるだろう。つまりそれは、

・「米国文明や資本主義文明というものは、人類の歴史から見て結局のところ正しかったのか、それとも根本的に間違っていたのか?」

という単純かつ重大な問いであり、その答えが人類の将来を決定的に分けることになるのである。

実際この問いは、仮にその答えが完全に「否定」という形になった時のことを考えると、今後の国際社会を世界史レベルで大きく動かす潜在力という点では、環境エネルギー問題、中国問題、宗教問題など、どれをとってもこれを上回るものはない、というよりむしろそれらのほとんどが結局、何らかの形でその中に含まれてしまうと考えられるのである。

しかし米国人の多くは、時に日本人には理解し難いほどの頑固さでこれを「正しい」と堅く信じて疑わない。それはあたかも両者の間に何か根本的な認識上の巨大な障壁があって、それが認識の根本的な相違を生み出しているかの如くである。

■その認識を分ける根源としての「(デカルト的)部分と全体」の問題

そこで、その認識の相違を生み出しているものが何なのかをもっと精密に絞り込んでみると、それは結局のところ次の、人類の思想史でも極めて重要な問いに焦点を結んでいたことがわかる。

それは「部分の総和は全体に一致するか否か」という、一種の論理学のような根本的問題であり、実は米国文明はそれを「一致する」と考えることの上に成り立っているのである。

これは歴史的にはデカルトの「物事は分割できる」という、いわゆるデカルト的還元主義に行き着くことになるが、実際にこれこそが米国文明を支える大前提だったと言っても過言ではなく、良く検討するとあらゆることがそれに支えられていることがわかる。

例えば米国の民主主義と人権思想そのものが「個人(部分)の幸福の総和が社会(全体)の幸福に一致する」という前提の上に立っており、それゆえ個人の権利を極限まで保障することが社会全体の幸福だと信じられているわけである。

また資本主義の自由市場万能主義も「人間の短期的願望(欲望)を全て合計した総和が社会の長期的願望(理想)に一致する」というドグマに支えられており、要するにこの前提を否定されたら、米国文明は知的に根底から瓦解すると言って良い。

■知的世界の海面をなす「デカルト界面」

そしてこの「あらゆる物事はパーツに分割できる(部分の総和が全体に一致する)」という強固な思い込みこそが、日本人にはしばしば理解し難い最重要ポイントなのだが、しかし逆にそれが西欧文明を世界の覇者とした根源的要因だったことも、また否み難い事実である。

要するにこのように眺めると、部分と全体の問題に関してそれが「一致するか否か」の判断が、まさに文明社会の認識を決定的に分けていることになり、いわばこの問いへの答えこそが一種の巨大な認識の境界面をなしている、という構図が浮かび上がってくるわけである。

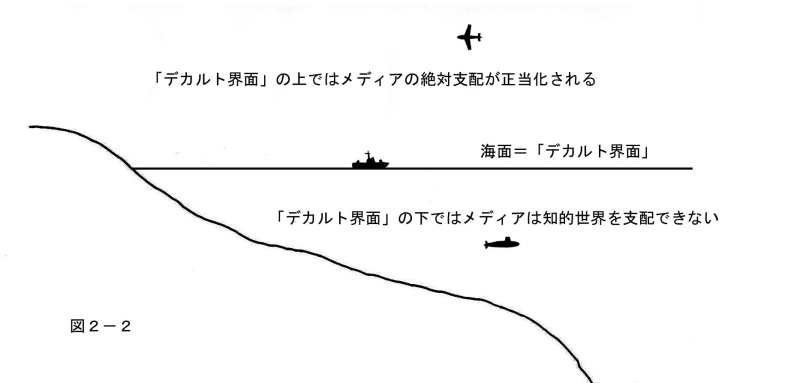

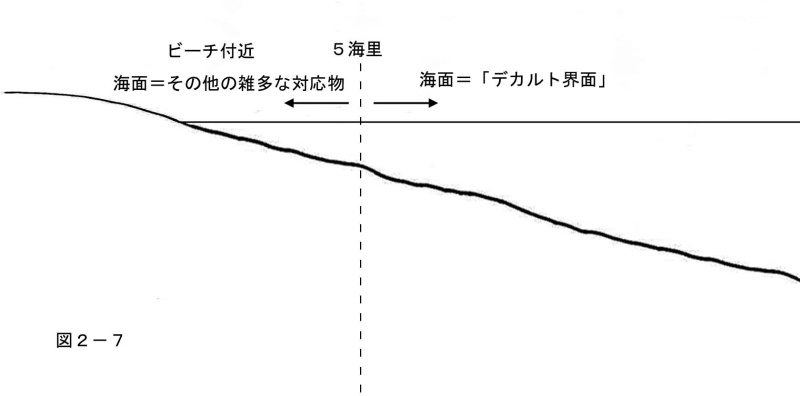

それゆえここではそれを分かつことになる境界面を「デカルト界面」と呼んで、その上が「部分の総和が全体に一致する」世界、逆に下側が「部分の総和が全体に一致しない」世界であると考え、両者の認識を分けるこの境界面が、広大な知識の海の「海面」をなしている、というイメージで捉えてみたい。

要するにこの場合、「海面=デカルト界面」より上の世界では、米国が推し進めている文明は正しいという理屈が成り立っているが、海面の下の世界は、それは根本的な部分で誤っているということが確信されている世界だということになる。

確かに世界史を眺める限りでは現実に世界を制したのは前者であり、後者の認識に頑固に固執した文明は軒並み衰退して沈没してしまっている。しかし現在ではむしろ米国型の思想による弊害が噴出しており、世界史が再び大きな揺り返しに入るという予想も、決して見当外れとは言えないように思われる。

つまりそれが「是か否か」は、文字通り国際社会と歴史そのもの動かすだけの潜在力を秘めているのであり、それを考えるとこの「デカルト界面」をもって「大洋の海面」と考えることは、十分な妥当性があると言ってよいと思われる。

■「デカルト界面」より上側は結局メディアの天下となる

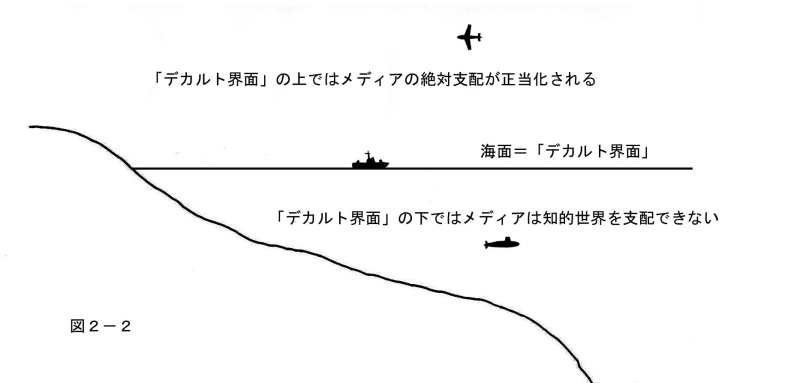

そしてこのように「デカルト界面」を「海面」として設定することは、現代世界とメディアの関係を考える上でも大きなメリットがあり、むしろその点の方が意味が大きいかもしれない。

それというのも、この「デカルト界面」の上の世界では、米国型文明が正当化されると同時に、巨大メディアが知的世界の支配者となることも、絶対的な正義として約束されるからである。

そもそもメディアの基本的性質とは、細分化された断片的な情報を高速で大衆の上にばらまき、それを受け取った大衆が各自でばらばらにそれを処理して、それらを単純に合計したものが「多数者の意思」として社会の総意となる、ということにあるとされている。

ところがこれはまさに「部分の総和が全体に一致する」ことが前提となっているのである。それというのも、仮にもしその前提が誤っていたなら、ばらばらな情報をメディアがただ集めて総和をとっても正しい結果にならないことになる。それどころかこういう場合、メディアが社会を支配することは、短絡的見解や短期的願望だけを凄まじい勢いで増殖させ、社会の健全な長期的願望を完全に駆逐して絶滅させてしまう恐れが強いのである。

そのため正しい答えにたどり着くには、大学などでそれを慎重に考えてじっくり統合する頭脳や知識人の存在が不可欠となり、メディアが知的世界を支配することには根底から疑問符がつけられてしまうわけである。

ところがもしこの「部分(的認識)の総和が全体認識に一致する」という前提が正しいならば、そういう仲介者自体が不要となり、むしろメディアが名実共に知的世界の支配者となって、彼らを空から従属させることが一種の必然だという理屈になっていくだろう。

それはちょうど、第二次大戦を境として航空戦力が洋上を支配するようになり、戦艦などの水上艦艇が航空機に制圧されて、それに従属する存在に落ちていったことと余りにも似ており、あたかもその構図がそっくりそのまま再現されているかのようである。

一方「デカルト界面」の下の世界は、それができないことが自明の理となっている世界で、ここではメディアの絶対支配権は根底から否定されることになる。しかしそれは米国の社会思想を、下手をすれば大衆民主主義の理念もろとも否定することになりかねず、逆にいえばメディアの側としては、この海面の下にあるそのような思想は決して電波に乗せて飛ばすわけにはいかないのである。

そのためその種の思想に基づくものはどうしても海面の下を行動するしかないわけで、現代の知的世界ではメディアの存在がいずれにせよ決定的に重要であることを考えると、まさに戦略的にもこの「デカルト界面」こそが水上と海面下を分ける最も重要な境界面となり、他のどんな対応物をもってきてもそれを上回る候補はまず存在しないと考えられる。それゆえこれをもって一応「海面」が何であるかの答えとしてよいと思う。

2-2・海面下の水深を割り出すための最初の指標

■水深の目安となる一つの鍵=「レイヤー」の存在

さて以上で、最も基本となる「海面」に関してはひとまずかなり強固な設定ができたと思われるので、次のステップに進もう。この場合次に問題となるのは、それならば海面より下の深度に関しては何を目安に設定すれば良いだろうかということである。

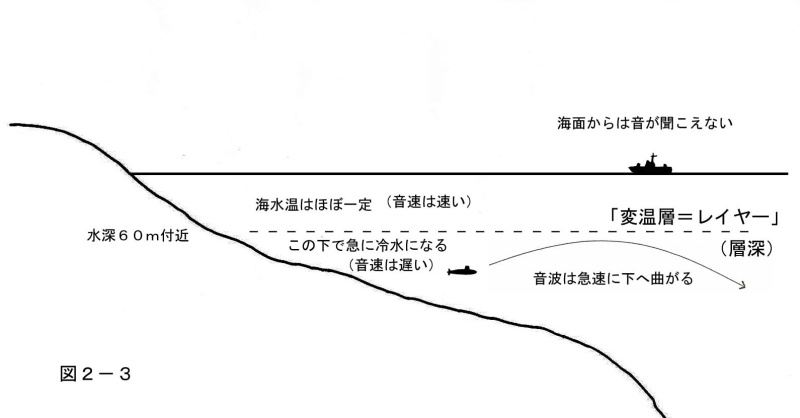

それは要するに、「デカルト界面」のさらに下にあって、その盲点の基礎となっているものや、その結果として見えなくなっている様々な問題ということになるが、この場合その観点からすると、現実の海洋には一つ、イメージ的にその絶好のモデルとなる面白いものが存在している。

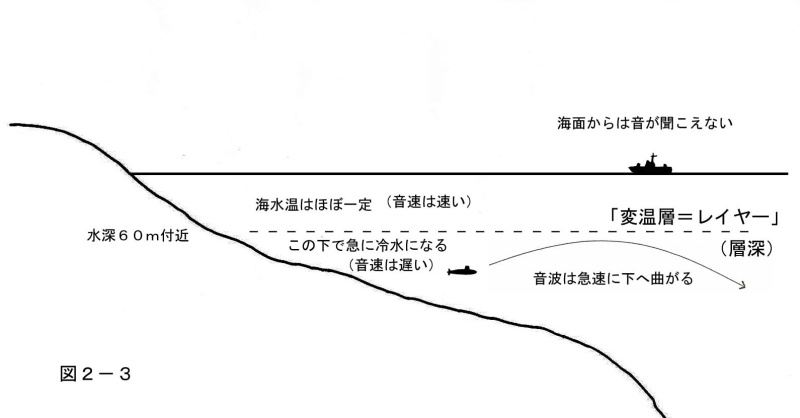

それは、一般に海洋では水深60m付近に音波を逸らせてしまう境界層があって、その下にあるものは水上からは探知できないということである。

これは「変温層=レイヤー」と呼ばれて、海水温がそこで急速に変わるような境界層である。こういう境界層は音波を大きく屈折させる性質をもつため、下から比較的浅い角度で上へ向かっていた音波は、ここで下方へ曲げられて海底に戻って行ってしまい、下にいる潜水艦などの音が、海面の水上艦艇からは聞こえなくなるという現象が生じる。

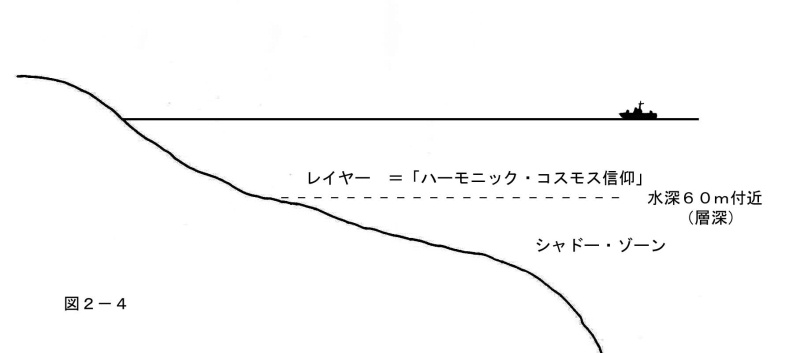

そのためこの変温層が発生する深度60m付近を「層深」と呼んでおり、そしてこの変温層の下はいわば「シャドー・ゾーン」となって、そこにある物体の存在は探知できないのである。

■知的世界の「レイヤー」に相当する「ハーモニック・コスモス信仰」

では知的世界ではそれに似たものが何かないか探してみると、「物理数学の直観的方法」に馴染んでおられる方にはすでにおわかりと思うが、実は西欧(デカルト的)文明のもっと下には、数学レベルの根源的な盲点が横たわっており、先ほどの「部分の総和が全体に一致する」という信念もそれを基盤にして生まれているのである。

この盲点は、17~8世紀の知識人が天体力学の大成功を見て一つの錯覚をしてしまったことから生じたもので、ここではそれを「ハーモニック・コスモス信仰」と呼んでいる。

もう少し詳しく言うと、当時の天体力学は確かに太陽系の問題などで絶大な成功を収めたが、その成功の裏には一つの秘密が隠されていた。それは、たまたまそこが例外的にデカルト的手法が使える場所だったということである。

そして実際にそこでは「部分への分割」も完全に成り立っていたのだが、それに目を奪われた当時の知識人は、それを普遍的なものだと錯覚して、宇宙の全てが太陽系のような「調和的宇宙=ハーモニックコスモス」なのだと早合点してしまった。そしてそれを社会などに無制限に拡大していったのであり、それは時代と共にほとんど信仰と言えるまでに絶対化されていったのである。

現実にはそれはあくまでもレアケースに過ぎず、社会などの一般の世界には適用できないことは、「三体問題の直観化」などを経れば容易に明らかにできるのだが、当時の彼らはそこを素通りしてしまい、その「ハーモニック・コスモス信仰」が三百年かけて世界をここまで変えてしまったわけである。

このことは、それが世界史に与えた影響を考えると、あるいは将来その観点から「数学史上最大の盲点」と呼ばれることになるかもしれないが、ともあれ特に米国の場合、現在でも多くの学者や専門家が本気でこれを強固に信じていて、しばしばその下のシャドー・ゾーンを見ることができなくなっているのである。

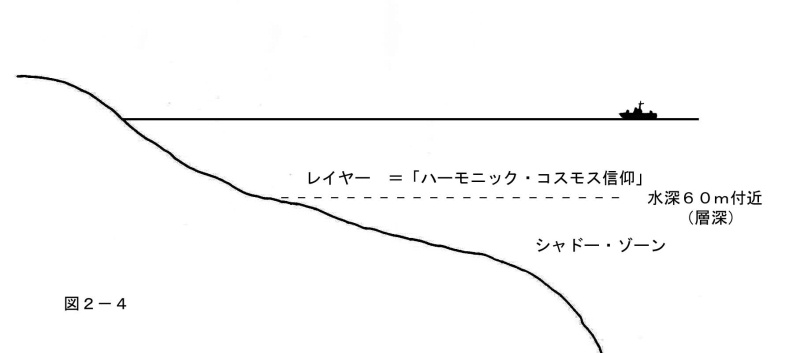

そう考えると、まさしくこれは知識の海の海面下に横たわる「レイヤー」そのものと言って良く、それゆえその水深60m付近に、この「ハーモニック・コスモス信仰」がレイヤーのような形で存している、と考えると、現在の知的世界の状況を鮮やかに表現できると考えられるわけである。

■「海面」と「変温層=レイヤー」はどう違う?

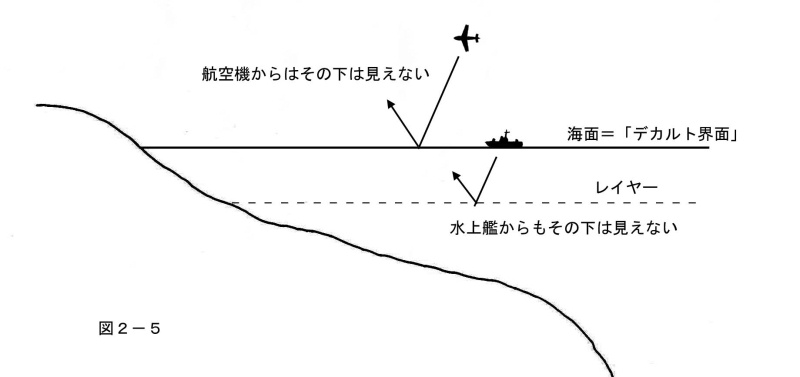

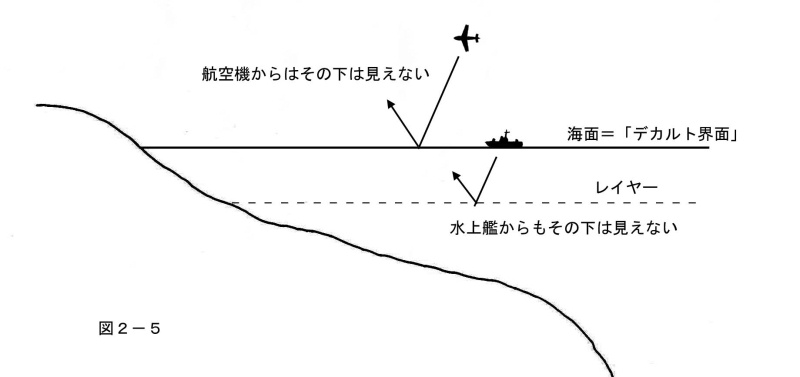

ところでこの「変温層=レイヤー」は戦略的には「上から探知できない盲点を生み出す境界面」であるが、その意味では「海面=デカルト界面」もそれと似たようなもので、何だかイメージ的に混同しやすい。では両者はどこが違うと考えれば良いのだろうか?

その答えを一言で言うなら、要するに、

・海面の下は「航空機からは見えない領域」

・変温層=レイヤーの下は「水上艦艇からも探知できない場所」

という形で、両者が区別されるということである。

海面がもっぱら航空機への障壁になっていることは、イメージ的にも一目瞭然で、航空機にせよメディアにせよ、それらは水上に頭を出しているあらゆる物を広範囲に高速で監視することができるが、その代償として海面の下にあるものは基本的に見ることができない。

それに対して水上艦艇ならば、艦底に装備した大型ソナーを使えば海面の下でも探知できる。ただしそれは「層深」より上の水深60mまでで、「変温層=レイヤー」の下にあるものは探知できない。要するにこのイメージで両者を区別すれば良いわけである。

なおこの場合、「メディアにはデカルト界面の下が見えない」というのは、むしろ「見ようとしない」と言った方が良いかもしれない。

つまりその上側での論理を絶対的な正義として奉じることは、確かにメディア支配の正当性を保障してくれるが、逆にそれは絶対的な建前となって、それに反する一切のものを空から追放してしまう。そのため一種の諸刃の剣のように、航空機自体にも海面下を見る機能を付与できなくなり、むしろそれゆえにこそデカルト界面の下を見ることができなくなっているのである。(なお現代の対戦哨戒機は、「ソノブイ」を海中に投下することで水中探知ができるが、現在の性急なメディアにはそうした能力がないと想定した方が良いようである。)

そのため現代ではその、建前に反する本音の部分が「専門家や知識人が誰でも内心わかってはいるが、メディアで表立っては言えない問題」として海面の下に潜り込んでしまうわけである。そして上のイメージで言えば、こうしたものが海面から水深60mまでのゾーンにあることになり、それらは航空機からは拾えないが水上艦のソナーでなら容易に探知できる。

ところがそれに対して「変温層=レイヤー」の場合、専門家や知識人自身がその盲点の虜になって、それによる錯覚を本気で信じ込んでしまっていることが大きな相違点である。

理系の世界での具体例としては、特に米国などでは専門家自身がこの「ハーモニック・コスモス信仰」を本気で頑固に信じてしまっている場合が少なくないのであり、それに起因する盲点はちょうど水深60mの「変温層=レイヤー」より下にあって、水上艦でも探知できないシャドー・ゾーンに入り込んでいるのと同じようなことになっているわけである。

(ところで海洋に関する豆知識を述べておくと、現実の海洋ではこの「変温層」が発見されたのは比較的新しい。第一次大戦から第二次大戦前までの間は、水中音がなぜか全く同じ機材を使っているのに聞こえたり聞こえなくなったりする不思議な現象がある、という報告に首をひねっていた段階で、第二次大戦直前ごろになって、ようやくそれが海水温度の違いによるものらしいことがわかってきた。そして第二次大戦中は、戦いながら泥縄式にその研究を一緒に並行してやっていたような状態にあり、本格的にこれらが結論として整理されたのは戦後になってからである。)

■それによって得られる、水深と距離をつなぐ最初の鍵

それはともかく、そのような「レイヤー」の存在を想定することにより、ここで何とも有難いことに、今度は水深と距離を関係づける最初の鍵が得られるのであり、ついに海底地図が立体的なつながりを見せ始めるのである。

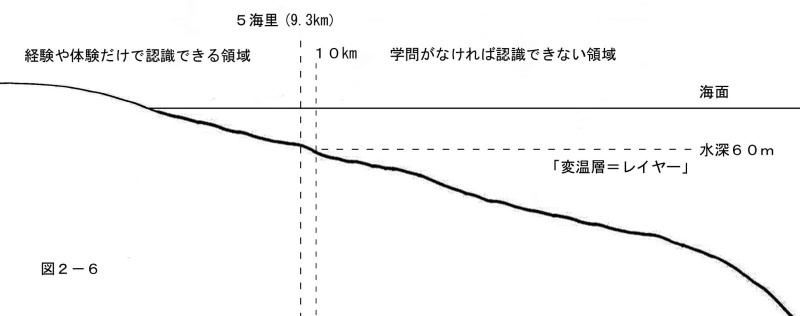

それというのも、世界のいろいろな場所の海底地図をもとに、標準的な海底の水深と距離の関係を見ると、それらの多くは海岸から大体10kmぐらい沖へ行ったところで、水深がこの層深に相当する60mに達している。

そこで先ほどの海岸線からの距離の設定にこれを重ねてみよう。先ほどは海岸線からビーチを含む距離5海里(9.3km)までを「経験や体験だけで認識できる領域」、そこから先を「学問がなければ認識できない領域」であると設定した。

ところがこれを見ると、うまいことに水深が先ほどの層深60mに達する「距離10km」が、この境界線の5海里(9.3km)という距離とほぼ同じで、ほとんどぴったり重なっているのである。

そのためそこから逆に考え直してみると、そもそもこの境界線より内側で行われる人間の知的活動では、何しろ実体験が全ての世界なので、学問や理論などにあまり頼っておらず、そのため天体力学に起因する合理論的思い込みなども、現場ではその多くが「学者先生のたわごと」として無視されていた可能性が高い。

その意味ではここでは「変温層=レイヤー」は意味をもたない、というより最初からここでは水深が浅くて60mを切っているため、もともとそれが発生しない環境にあったと解釈できる。逆に言えば、それはこの境界線を越えて水深が深くなってきた段階で初めて意味を持ってきて、沖に行くほど(つまり学問や理論の力が増すほど)その影響は強くなるというわけである。

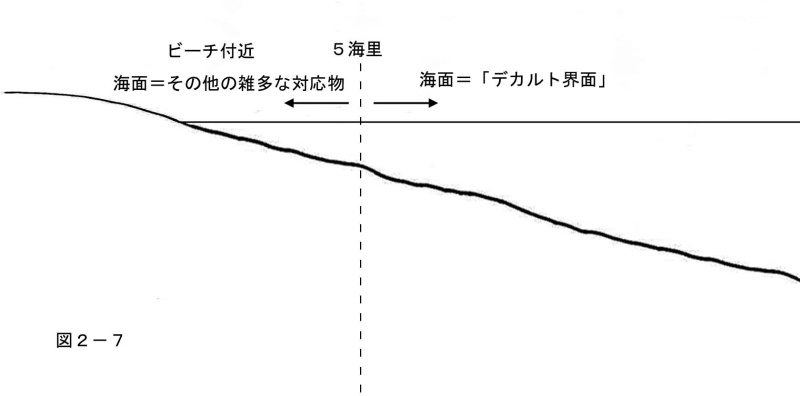

■ビーチ付近では「海面」の意味も別物となる

しかしそうなってくると、こういう水深の浅い領域では海面についても、それを「デカルト界面」と解釈すること自体、果たして適切だったかという反省が生まれてくる。つまりその解釈は本来、学問や理論への依存度が高い場所でこそ意味をもっていたわけで、この5海里以内の「実体験が認識の全て」というビーチを含む領域では、もともとその解釈自体がやや意味薄弱だったのである。

そのためこの5海里ラインを境に、その外側と内側では海面の意味そのものが違ってくると解釈して、その内側では「海面」の対応物として何か別のものを考えた方が良いと思われるのである。

そもそも「ビーチ」を含むこういう浅い場所は、簡単な潜水器具で誰でも行ける水深であったことを考えると、相当にちゃちな対応物を考えてもそれなりにOKだったわけで、そのように考えるならば、要するに陸側の大衆が丘の上から直接見ることのできないような知的活動でありさえすれば、大抵のものはこのビーチの海面下に設定してよいのではあるまいか。

例えば大衆にとって未発表情報・未公認学説などは、公表される直前まではそのようなものであろうし、あるいはちょっとした盲点を突いたネタで一時的に話題になりそうなものなども、ごく浅い場所を対応させるなら、十分そこに含めることができるだろう。

とにかく、単なる戦術的意味しか持たず戦略的には完全に無意味なものも含めて、割合に誰でも思いつきそうな対応物は、全部まとめてこのゾーンに突っ込んでしまえばよいわけである。

(注・ただし、たとえ「上から探知できない」という戦術的特性を持っていたとしても、インターネットに関連したものはそこには含まれない。それというのも先ほどスティーブ・ジョブズの話でも少し触れたように、インターネットは全体の構図からは、その本質である「双方向メディア」という特性によって、ヘリコプター(無人ヘリコプター=RPVも含む)に相当すると考えられるからである。

そのためサイバースペースの場所も、それらが活動できる極超低空領域が割り当てられており、実際そのスピードや生活圏への直結性から見ても、サイバースペースには陸上のその広い面積空間領域--ただし低すぎて通常の航空機は飛べない--を割り当てるのが妥当である。逆に言うと、たとえ戦術的に多少似た部分があっても、生活圏からは遠すぎる海面の下の領域をサイバースペースに対応させることは、全体から見るとどこかで矛盾を生じてしまうはずである。)

2-3・その下のいろいろな水深領域

そしてここで深度の基準が一つ得られたのだから、ここでその「深度60m」を目安にして、百m刻みでいろいろと考えてみよう。

・海面から水深60mのレイヤーまで

これについては先ほども述べたが、ここは要するにデカルト界面のすぐ下にあって、「専門家や知識人が誰でもわかってはいるが、メディアで表立っては言えない問題」の領域である。

もっと端的に言うと、例えば自身の経験から米国流デカルト主義とは反対の考えを持っている人がいるのだが、それをうまく数学的論理で説明できず、もっぱら文系的な情緒論のレベルに終始しているという場合、その知的活動はちょうど海面からレイヤーまでの間の、この水深ゾーンで行われていることになる。

また理系の場合だと、「ハーモニック・コスモス信仰」を引きずったままで複雑な問題に挑もうとする場合、しばしばその探知範囲はこの水深ゾーンに限定されがちである。

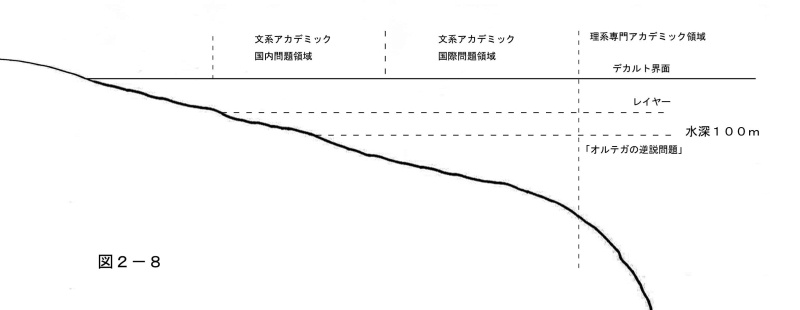

・水深100m付近=「オルテガの逆説問題」

そして水深60mのレイヤーを超えて、「層深」のすぐ下に当たる水深100mあたりには何があると考えるべきだろうか。

それに要求される条件とは、要するに上方に存在する2つの境界面(つまり一つはデカルト界面=「部分の総和が全体に一致しない」、もう一つはレイヤー=「その原因が『ハーモニック・コスモス信仰』にあることが数学で説明されうる」)を2つとも突破することによって、初めて本格的に見えてくる問題だということである。

そう考えると、恐らくそれらを突破することで最初に遭遇する問題とは、要するにそれによって「米国文明は正しいという確信」が錯覚であることが見えてしまったとき、社会観などの様々なものが具体的にはどう逆転するのか、という問題ではあるまいかと思われる。

そのためここではそれらを一くくりにして「オルテガの逆説問題」と呼ぶことにしよう。そう呼ぶ理由は、過去に思想家のオルテガが「われわれは米国を自分たちの未来だと思っているが、実は米国はわれわれの過去なのだ」として、米国社会の進歩なるものが本当は原始性への後退に過ぎない、という逆説的見解を述べていたためである。

トックビルなども似たような逆説を述べているが、しかしそれらは数学的な根拠をもたず、そのため世の中全体は天体力学から来る錯覚の方を頑固に信じて、宇宙の真理からは程遠い一種のたわごととして無視してきた。それは逆に言えば、このオルテガらの逆説がもし数学をバックにして明るみになったとすれば、世界は文字通り根底から揺り動かされることになるということである。

そこで、それが数学的根拠と一体になったものを「オルテガの逆説問題」と呼んで、このレイヤー直下の水深100m付近に置くことにしようというわけである。

なお正確に言うならば、当時のオルテガらの予言は数学的根拠を伴っていなかったため、それ自体はレイヤーの上の水深60mより浅いところにあったことになる。むしろいわば本命として、数学と一体化することで本当に世界を動かす潜在力を秘めたものは、その直下のレイヤー(および層深)を超えた水深100mの領域にこそ眠っていたわけである。

そしてひとたびその認識の扉が開いてしまえば、例えば現在の経済世界の格差の拡大や、高速で増殖する欲望メカニズムなどの病にしても、それは米国文明が「短期的願望の肯定」というパンドラの箱を開けたことで生じたものだということが明るみになり、正義だと思っていた米国文明こそが人類の長期的願望を絶滅に追い込む、文明社会最大の敵だったということになっていくだろう。

つまりもしこれが確固たる数学的根拠によって正式に世界全体の共通認識となっていったなら、そのとき歴史の歯車は大きく反転を始める可能性が高く、その意味でこの問題が「変温層=レイヤー」のすぐ下の水深100m付近に存在していると想定するのが最も妥当だろうというわけである。

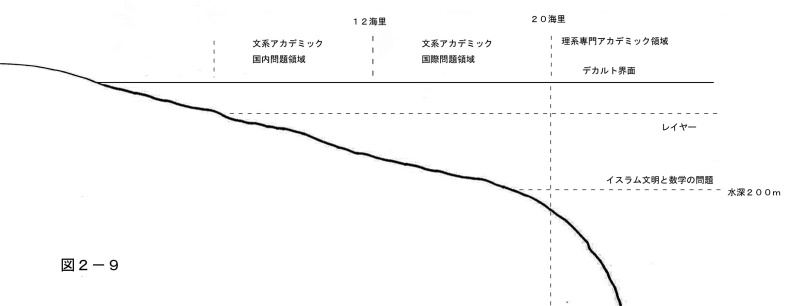

・水深200m=イスラム文明と数学の関係

では百m刻みでそれより下に何があるかというと、このあたりにあるのがイスラムと米国の問題ではあるまいかと思われる。

それというのも、もし世界史的に見て米国文明を「物事は部分にばらばらに分割して扱える」ことを基礎原理として設計された文明の代表とするなら、その逆の「物事は一体で分割できない」ことを原理とする文明の代表格はイスラム文明だったと考えられるからである。

そしてまた歴史的に見ると、数百年前にはイスラム文明は西欧よりもむしろ先進文明圏としてその先生だったのだが、それが三百年ちょっと前に逆転されて、どんどん西欧に引き離されてしまった。ではその逆転を引き起こした原因は何だったかと言うと、それがニュートンらによる天体力学と微積分学の出現であったことにはほぼ疑いない。

そしてその時に西欧側だけがその力を手にできたことの根底には、まさにこの「ハーモニック・コスモス信仰」が横たわっていたのであり、むしろイスラム側はなまじそれが錯覚であることに気づいて西欧のように熱狂できなかったため、皮肉にも西欧に置いていかれてしまったのである。

ところがその一方で当時のイスラム側は、西欧側のその盲点を感覚的にはわかっていても数学的に示す能力は持っていない、という実に中途半端な状態にあり、そのためあたかも「知識の海」での見えない大海戦で敗北したに等しい打撃を被って、文明の表舞台から転げ落ちてしまった。

それ以来、イスラム文明は「遅れた劣等文明」のレッテルを貼られて、現代世界はそれがかつては先進文明であったことさえ理解できなくなっているが、その逆転劇の根底には実は意外にも数学との関係があり、そのためこれら全体がレイヤーの下のシャドー・ゾーンに入り込んで巨大な盲点となってしまっているのである。

しかしそれは逆に言えば、その盲点が明るみになれば世界史はこれから大きく動く可能性があるということになり、そしてこの問題は米国文明との関わりにおいて先ほどの「オルテガの逆説問題」のさらに下にあるため、これを先ほどのさらに百m下、深度200m付近の位置に置くのが妥当ではないかと思われる。

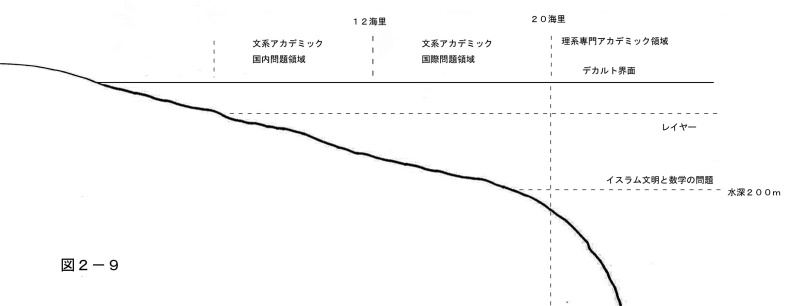

これは距離の点からもよく符合し、先ほどの海底地形では海岸線から距離18海里ぐらいで水深が200m程度に達しているが、このあたりはちょうど理系と文系の境界領域に当たっており、2海里ほどが文系領域、それも国際問題を扱う水域に入り込んでいることになる。

その一方、国内問題を扱う距離12海里ラインの内側にはこの水深200mの領域は入り込んでおらず、このイスラム問題の性格を考えると、距離的にもぴったりであることがわかるだろう。

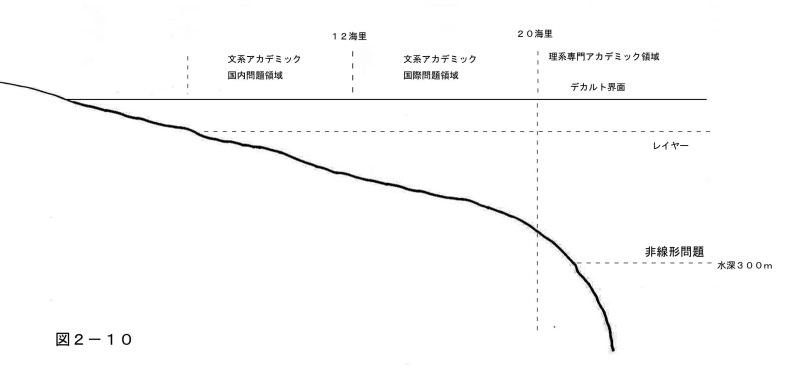

・水深300m=非線形問題

次にその百m下の深度300m付近だが、この水深300mの領域は、距離的に見ると海岸線から大体50kmぐらい離れているため、文系と理系を分ける20海里(37km)ラインの外にあって、全体が完全に理系の専門領域に入っている。つまりここにあるのは純然たる理系の問題である。

そのため、この深度領域にはいわゆる「非線形問題」の本質が存在しているという設定を入れるのが適切と思われる。この非線形問題というものは、狭く解釈すれば解析学の一分野だが、もっと広く一般的に解釈すれば、三体問題そのものもここに含まれるし、かつての挫折したサンタフェ研の複雑系などもここに含まれる。

そしてこの非線形問題もやはりその属性の一つとして「部分に分けて扱えない」という性質を持っているのだが、かつての複雑系などでは、なぜかその肝心の本質を、米国型文明の問題点と関連させて論じるということがほとんど行われていなかった。

その点から推察すると、どうも同研究所での複雑系の議論は、その最も重要な本質の何かを認識できていなかった可能性が高く、その最大の証拠が、研究所などの制度自体が「学問は部分の専門家だけを集めても総合的な研究はできない」という点を理解せずに設計されていたことである。

そのためもあって、鳴り物入りで作られたはずの研究所の活動自体が挫折してしまったのだが、もし最初の時点で彼ら米国の研究者全員が「部分の総和が全体に一致しない」ということを本当に理解していたなら、そのような形で組織や制度を設計してスタートしたはずがない。

つまりこの場合、彼らの認識が「レイヤー」による盲点に遮られて、その下のシャドー・ゾーンにあるものを見ることが本当はできていなかった可能性が高く、実際に当時の複雑系の著作を読んだ多くの読者が「これは何かをごまかした偽物ではないのか」との疑念を抱いていたようである。

そうしたことを総合的に眺めると、やはりこの水深300m付近の位置には、それを対応させるのが最も適切かと思われる。

■参考・潜水艦の潜航深度

なお参考までに、これらの深度がどの程度のものかをイメージするため、ここでいくつか大まかなデータを示しておこう。

まず人間がそのまま潜っていける深度だが、スキューバ・ダイビングが水深30m前後までであり、アワビを採る海女さんなども、ベテランになると潜水具なしで35mぐらい潜れる。

また観光地にあるような遊覧潜水艇(観光客に海中のサンゴ礁を見せるため側面に水中展望窓が並んでいるものなど)の場合、標準的な潜航深度は30~35m程度である。

また第二次大戦中のUボートのデータを見ると、大戦中期の主力だったU-Ⅶ形の場合、常用深度が100m、許容限界深度が200m、圧壊深度が250m。大戦末期に出現した新型のU-21型が常用深度225m、許容限界深度が270m、圧壊深度が340m前後、という値である。

また同時期の米海軍の場合、大戦中期の主力だった「ガトー級」が常用深度90m、大戦後期の改良型で耐圧船殻を厚くした艦の場合は、常用深度190m程度という数字である。

一方、現在の原子力潜水艦の場合、値は公表されていないが、常用深度は大体300m程度、限界深度が450m程度と推定されており、速度を重視して設計された艦の場合、常用深度はもう少し浅くて300mを切っているとも言われる。いずれの場合も、常用深度が400mを超える艦を建造するのは技術的にも制約が大きく、量産型の艦では現実にはかなり難しいと見られているようである。

・水深400mとそれより下の圧壊深度=そこに横たわる危険な問い

では水深300mよりさらに百m下の深度400m付近には何があると考えるのが良いだろうか。実はこのあたりから、人間の認識能力の限界に近づいてくるが、そこでその下の深度400m付近に、次の重要な問いを置いておきたい。

その重要な問いとは「秩序は一体どこから来たのか?」という、哲学的というよりは神学的な問いである。どういうことかというと、例えば生命の起源の問題に関しても「素材がどうやって生まれたか」はいわば化学の問題で、生命やDNAの材料である蛋白質やアミノ酸などがどうやって生まれたかは、それなりに科学的に説明することができる。

ところがその複雑な塩基配列パターン(それはベートーベンの交響曲の楽譜の音符配列を遥かに超えた精緻な秩序を持っている)に関して、最初の無秩序状態からどのようにしてそのパターン秩序が生まれていったかについては、実はきちんと答えられていない。

しかしそれは、答える必要がなかったからであり、それというのもデカルトに発する「ハーモニック・コスモス信仰」は、人類をその厄介な問いに答える必要性から解放したからである。

つまりそこでは、太陽系の惑星軌道の秩序が自然に生まれたことを拡大解釈することで、「こうした秩序も自然に生まれるのが当然」という見解が自明のものとして信じられていったのである。そのため例えば生命の起源にしても、単に素材の起源についてのみ答えればよく、パターン秩序の起源については考えなくても良いことになったわけである。(これについては例えばニュートンの「デカルトはできれば神なしですませたかった」という意味深い言葉が残されている。)

ところがもしこの前提を取り払うとなると、人類は再びこの厄介な問いに向き合わざるを得なくなる。そしてその際にもし下手をして「そうした秩序は放っておいただけでは生まれない」ということが明らかになろうものならえらいことで、そうなるとどこかでそれを作った何物かの存在を仮定せざるを得なくなる。その場合、下手をすれば宗教やオカルトの領域に入り込んでしまう危険に直面するのであり、実際もしこの問いに過度に没入した際には、何らかの形で知的活動に異常を来たす研究者が少なくないと懸念されるのである。

いずれにせよわれわれには一つだけ確かに言えることがあり、それは少なくとも今のわれわれには、不用意にその問いのところまで潜って行く能力も準備もないということである。

そのためここまで近づくことはとりあえず避けるのが賢明だということになり、それゆえここを潜航限界深度の400mと設定し、その下の神秘領域を、人間の科学がまだ足を踏み入れるべきでない「圧壊深度」と設定したわけである。

ともあれこのようにして、百m刻みで大まかな水深と距離の姿を描き出したわけだが、恐らくこれが戦略的にも最も含意の深い対応イメージであり、将来的にも最も長く使えるものとなっているのではないかと思われる。

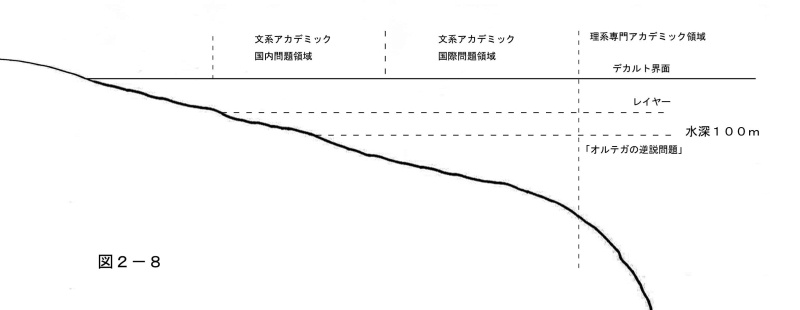

2-4・距離と水深の統合

■距離と水深に関するイメージの全体像

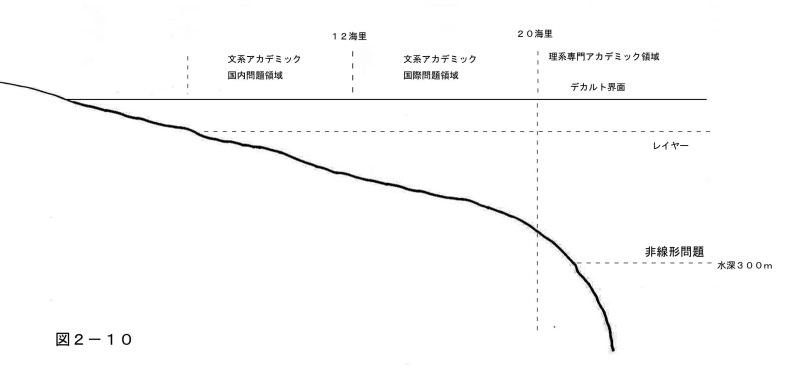

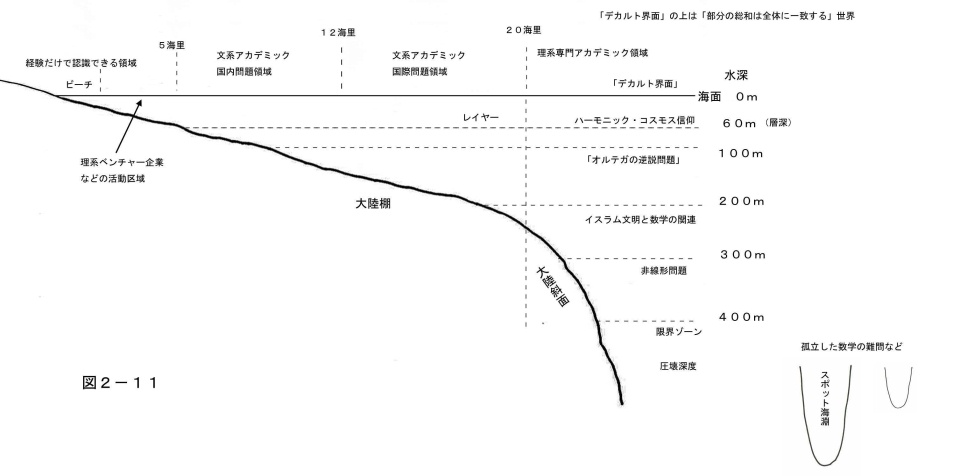

ではこれをあらためて統合し、先ほどの海岸からの距離を示す図と重ねてみよう。(なおこの海底の地形図は必ずしも全地球共通というわけではないが、現実にこれと近い海底地形としては、例えば米西海岸のサンフランシスコ沖や、日本の場合だと太平洋岸の鹿島灘や九州の西岸などがこれと同じような距離と水深の関係になっており、またトラファルガー海戦が行われたスペイン西南部の海底も、これに近い傾斜度の地形となっている。)

これを見ると、この地形パターンの場合、文系のアカデミック領域全体がほぼ大陸棚の上にあり、理系の専門アカデミック領域はその一部が大陸棚にかかっているが、むしろ大部分は大陸斜面から先のもっと深い海となっている。

そして「変温層=レイヤー」が生じる水深60m以上のゾーンは、文系・理系を問わずアカデミック領域全体を覆っており、そのすぐ下の水深100mゾーン(「オルテガの逆説問題」)も、位置的には文系アカデミック領域内にある。

特に国際問題領域に関してはその大部分がこの水深100mゾーンに入っており、国内問題の部分の水深はさすがにそれより浅いが、それでも40%以上の部分がこの水深100mラインを超えていて、国内問題といえどもこれと完全に無縁でいるわけにはいかないことが、巧まずして表現されていることになる。

またその下の水深200mゾーン=「イスラム文明と数学の関連」は、理系と文系が交じり合う水域であるため、大部分が理系領域にあるものの、文系でも国際問題領域は一部がこの水深ゾーンに達していて、さすがに国際問題となると、たとえ文系といえどもこのイスラムと数学の問題と無縁ではいられなくなることを示唆している。

そして無論、次の水深300mゾーンの「非線形問題」は、水域全体が理系専門アカデミック領域内にあり、全体として距離と水深の関係がかなりぴったりした形でまとまっていることがわかるだろう。

(海洋に関するミニ知識:ただし現実の海洋では「変温層=レイヤー」は必ずしも常に水深60mに発生するわけではない。この層は、海水が波で攪拌されることで生まれるものであり、どういうことかというと、例えば風呂などで上の湯は熱いが底の部分は冷たい水のままということがあるが、海水もそれと同様、一般に下に行くほど冷水となる。ところが海の場合、海面に近い上層部だけは波で攪拌されるため、風呂の湯をかき混ぜて温度を一定にするのと同様、表面から数十mぐらいまでは海水温は水深によらずほぼ一定の状態になるのである。

ところがそれはちょうど短い棒で攪拌しているの似ていて、その棒が届かない水深の下では攪拌が行われなかったのと同じ状態がそのまま残ってしまうため、突然そこを境に一足飛びに冷水状態に戻り、一種の不連続面が生まれてしまうというわけである。

逆に言うと、攪拌を行う波がなければそういう不連続面も生じないことになり、そのため無風状態のベタ凪の海では変温層は生まれない。また、変温層は水温や塩分濃度の違いによっても影響を受けるため、水深60mとは全然異なる深度に生まれることも稀ではない。)

■「スポット海淵」の意味

なおこの図には、海底が井戸のようにそこだけ深くなっている「スポット海淵」というものが描かれているが、これは孤立した形の数学の難問などに相当する。

フェルマーの定理などもそうだったが、例えば数学でも整数論の分野などには昔からこのようなスポット的な歴史的難問というものが点在しており、そこにひたすら情熱を傾ける多くの人がいる。

しかし解析学や微積分が現実の世界史の歩みに大きな影響を与えたこととは対照的に、整数論などの場合、思想とはあまり結びつかず、その成果が哲学に何か影響を与えることはむしろ稀で、文明社会の歩みを左右したこともほとんどなかった。

その様子は、ちょうどスポット状に一箇所だけがひどく深くなっていて、いわば井戸のような海底地形で他の海洋領域から孤立しているため、広い海洋全体との関わりが薄い、という状況を考えるとかなり近いものがあり、そのためこのような「スポット海淵」での表現となっているわけである。

そしてこの種の問題に没入する数学者は、まるでバチスカーフのように海淵の底の一点を目指してまっすぐ垂直にダイブしていくのであり、横方向には距離的な移動能力がほとんどないという点でも良く似ている。

そしてこのスポット海淵は、先ほど述べたように海洋の他の部分とあまり関わりをもたないため、その深度に関しては先ほどのものと特に合わせる必要はなく、独立に設定して差し支えない。ただこうしたバチスカーフ的活動に没入する数学者の場合、しばしば深くまで行き過ぎて精神を病んだり自殺したりすることが多く、いわば精神的な圧壊深度まで行ってしまって戻れなくなることが多いことも事実である。

■「学問大艦巨砲主義」は「デカルト界面」の上だからこそ生まれた

そして最後に一つ付け加えておくと、今にして思えば19世紀的な「学問大艦巨砲主義」も、このデカルト界面の上でこそ成り立つものだったのである。

19世紀から20世紀前半がそのピークだったが、この時期には知的世界では超重量級の難解な「大理論」が異常に尊ばれるようになった。それは理系だけでなく文系の世界でも同様で、分厚くて難解な思想の本が1冊あればそれで世の中の全てを説明できるという風潮が学生たちにも流行し、マルクスの資本論などがその代表だったと言える。

そのため学者たちは競ってひたすら超重量級の理論を作ることに狂奔し、防御装甲としての数学もどんどん重く分厚くなって、まさしく「学問大艦巨砲主義」の時代が訪れていたのである。そして同時期の海上を眺めると、ちょうどこの時期は巨大戦艦が君臨する「大艦巨砲主義」の全盛期に当たっており、それゆえ面白いことに海と知的世界の両方で、それが黄金時代を迎えていたことになる。

しかし海上では第二次大戦の時期を境に、戦艦は主役の地位を航空機と潜水艦に奪われて、大艦巨砲主義は急速に終焉を迎えることとなった。また知的世界でも「学問大艦巨砲主義」の衰退は決定的で、文系の世界などではマルクスの資本論の没落に代表されるように、その種の難解な理論はほとんど絶滅同然の状態になっている。

一方、理系の世界を眺めると、そこではまだ超重量級の理論は一応生きている。しかしそれでもやはりその閉塞状況は覆い難く、現在では学問の専門分化が行き過ぎて、すぐ隣の分野の人間にさえ何をやっているのかさっぱりわからないという「タコツボ化」がそこでの深刻な病である。

これはちょうど大艦巨砲主義が行き過ぎて重量過大で身動きがとれなくなり、行動半径がどんどん短くなって、ついに半機動の浮き砲台(「モニター艦」)と化していったような状況をイメージすると、現実の姿に近いであろう。

ただ、そのように「モニター艦化現象」が進行したにもかかわらず、それでもそれらが何とか生き延びているのは、やはり何といっても陸地からの距離の遠さという理由によるところが大きいと思われる。つまり現在の性急なメディアは、スピードを競うあまりに航続距離がひどく短くなっており、遠距離目標に対してはいわば少数の大型四発機に頼るしかないような状況である。(その少数の「大型四発機」がメディア全体に占める割合は、例えばテレビのオンエア時間全体の中で「NHKスペシャル」などの番組の割合がどの程度かを見れば、おおよその見当がつくだろう。)

そのためある程度沖へ出てしまえば、空からの攻撃はそれらによる高高度からのものだけで、それらは動きも鈍くて、その攻撃力も大したことはない。というより、洋上を遠距離まで飛ぶ場合、それらの機体自身が自力ではナビゲーションができず、そうした水上に点在するモニター艦に管制誘導してもらわないと、飛ぶことができないのである。

そのためもあって、知的世界では理系に関する限り、学問大艦巨砲主義もそれほど急速な形では終焉を迎えなかったというわけである。

■デカルト界面の上と下ではルールや制度が逆転する

しかしそもそもそのように、理論の重量増加を無視して狭い専門分野だけを高度化する現代の専門主義というのは、「部分の総和が全体に一致する」という前提があって初めて成り立つことだったのである。

つまりその設計思想は、一つの分野しか知らない「専門馬鹿」でも、大勢集めてそれを一種のパーツのように組み合わせれば、「部分の総和が全体に一致する」で、人類全体の知的能力は巨大なものになるということを前提にしているからである。

またこの場合には、理論がどんなに重量過大になっても、細分化して大勢で分担すれば良いため大して気にする必要はないことになる。そう思って振り返ってみると、現在の大学の専門分化体制や論文評価制度などの基礎がすべてその時期に作られており、それら全てがこれを前提にして設計されていることがわかるだろう。

ともあれその意味で、現在も尾を引く「学問大艦巨砲主義」は、デカルト界面の上でのみ成立するものだったわけだが、その一方、デカルト界面の下ではルールが全く逆転してしまうことになる。

そこでは狭い単分野だけしか知らない専門家は、如何にそこだけを狭く深く極めようと、全体を指揮するトップに立つことはできない。

それはちょうど機関科の人間が艦内で占める位置に似ており、むしろ「部分の総和が全体に一致しない」世界では、複数の学問分野を総合的に知っていて、それらの統合能力をもつゼネラリストの人間が優位に立つべきことが、基本的なルールとなる。

またそこでは学問で最も重要となるのは、オッカムやマッハに代表される「思考経済」という原理であり、重量過大の理論などは無用の長物以外の何物でもない。

言葉を換えれば、そこでは知的行動半径・航続距離が大きい(=複数の分野の間を行動できる)ことが最も重要である一方、大艦巨砲主義のような図体の大きさは、思考経済の観点からはむしろ性能の悪さと見なされ、過度に重い数学も、軽量化・直観化に失敗したことによる一種の必要悪として、どちらかといえば邪魔物の扱いである。

(なおここで参考として海洋の戦略の場合を眺めると、一般に海面下の世界では、何かにつけて「航続距離の長さ」というものが最も重視されて、要求スペックの筆頭に来ることが多い。つまり結果的にこの条件はそれと一致しているわけだが、恐らくそれは偶然ではない。)

ともあれこれを見ると、「デカルト界面」の上と下では学問のルールが全く逆転してしまうことがわかり、その意味でもこれが「海面」の設定として最も適切であるということが、あらためて実感と共に理解できるのではないかと思われる。