進化とアクティブ知覚能力

エコーロケーション能力の起源と人間の感覚

拙著「ステルス・デザインの方法」では、われわれ人間が日常、都市景観の中でしばしば感じる圧迫感をイルカのもつソナー機能と関連づけ、それを応用して現代都市空間の閉塞感を和らげる技法について論じています。

具体的には、例えば地下駐車場のような、人間が強い閉塞感を覚えがちな空間を物理的に解析してみると、不思議にもその多くがイルカのソナー音波などを強く反射するような形状をしているのであり、一方それとは逆に過去の名建築など、広々とした安らぎ感を人々に与えるような建物は、驚いたことに音波や電波を反射しにくい(つまりソナーやレーダーに映りにくい)形状をしていることが多いのです。

そのため逆に建物などの形状を音波や電波の反射を和らげるような形にデザインしていけば、その閉塞感を減らせる理屈になり、そしてそういう「ステルス・デザイン」に関してはすでに軍事の分野ではかなり研究がなされているため、それを平和利用という形で応用していくことで、現代都市環境をもっと癒し感に満ちた空間に変えられる可能性がある、というのがこの本の論旨です。

さらに本書では、なぜ人間の知覚にそういうことが起こるかの理由に関して、それは人間の脳の中にイルカなどと共通のソナー用の情報処理機構が残っているためではないかという考えで説明しており、副題の「イルカの記憶と都市の閉塞感を減らす技」もそれによるものです。

しかし本の方では、進化の過程でなぜ人間の脳にその感覚が紛れ込んだのかという問題に関しては、あまり重点を置いて論じておらず、せいぜい第3章で一種のコーヒーブレークとして軽くさっと流すという形で短く書かれているに過ぎません。

まあもともとこの本の主目的は、この新しいデザイン理論を用いて都市環境を何とか良いものにできないかということにあり、まずこのデザイン技法を広く普及させるということに高い優先順位が置かれています。そのため本の中で述べた進化の話にしても、どちらかといえばこの話の突拍子もない印象を和らげて、無理なく一応読者に納得してもらうということが主目的で、学問的にそれを深めようということは、むしろ第二優先となっています。

副題に「イルカ」をもってきたのも、一つは普及のためのイメージをなるたけ親しみやすいものにしようと考えたためで、細かい理屈はかなり省略されているため、うるさいことを言えば突っ込み所も多く、大体「イルカの記憶」といっても、誰でも知っているように、イルカは人類の直接の先祖ではないのですから、これは別に「イルカがもっていた記憶をわれわれが直接受け継いでいる」という意味ではなく、われわれがそれを誰から引き継いでいるかは、もう一ひねりした理屈になっています。

まあ本文中でも、この進化の話に関しては一応「一種のコーヒーブレークで、想像の上に想像を重ねた仮説に過ぎない」と断ってありますので、多少はしょった表現をしても許されるとは思いますが、しかし誤解を与える恐れがあるとすれば、それはやはり補っておく必要があるでしょう。そしてそのことを別にしても、省略してしまった背後の話自体がかなり面白く、眠らせておくには余りにも惜しいものなのです。

実際、そのソナーに似た能力の起源が、進化の系統樹のどこにあってその地図全体がどうなっているのか、そして人間とそれを結ぶ線はどこでどうつながっているのかという話題は、それ自体知的トピックスとして非常に興味深く、学問的に見ても予想外の面白い展開を示す事になるのです。では以下にそれを論じていきましょう。

エコーロケーション能力をもつ生物たち

さてこの話の場合、まず重要になるのは、そういうソナーに似た能力をもつ生物とわれわれ人間の間に、直接的な系図上のつながりがあったかどうかということです。

実際もし、ヒトの系図をいくら過去へたどって行っても直接的な祖先の中にそういう生物が見当たらず、あくまでもそれらが別の家系にしか存在しないというようでは、「われわれがその能力の記憶を引き継いでいる」という論理の成立自体が困難になり、説得力の不足は否めません。そこで以下に、この問題について見ていくことにしましょう。

そもそもまず現在生きている生物の中では、どんなものがこうした能力を持っているのでしょうか。本の中ではその能力をもつ生物としてコウモリとイルカが採り上げられていますが、こういうアクティブ・ソナーに似た機能は、「エコーロケーション=反響定位」と呼ばれ、他にもいくつかの生物がこの能力をもつことが知られています。

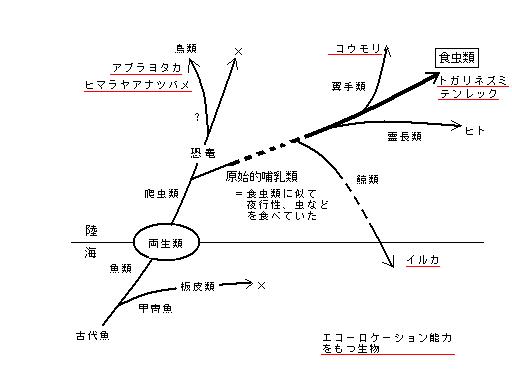

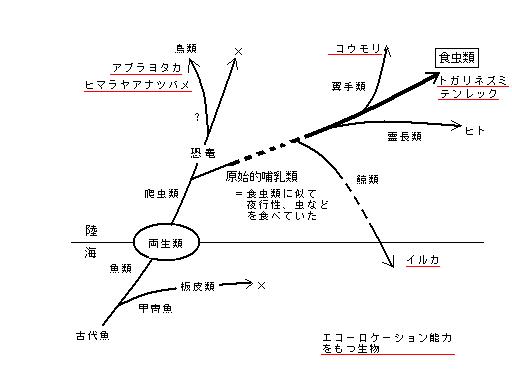

例えば中南米に生息する「アブラヨタカ」や、他にも「ヒマラヤアナツバメ」などのいくつかの鳥類がこの能力をもっていることが知られており、また他にも食虫類の何種類かがそうしたエコロケーション能力をもつことが知られています。そしてここで注目すべきは、この最後の「食虫類」という生物種です。

「食虫類」などと聞くと、何だかカエルのような生き物を連想しますが、実はこれはネズミのような原始的な哺乳類で、昆虫などを主食としているためにそう呼ばれていて、ジネズミなどがそれに相当します。

そしてその一種族である「トガリネズミ」は、超音波で物体の位置を知る能力を有していることが知られており、夜行性の彼らが移動したり獲物を捕える際にその能力が活用されています。また他にも「テンレック」という、マダガスカルなどに住むハリネズミに似た食虫類が、やはりこの能力を備えているとされています。

ではなぜこの「食虫類」に注目すべきかということですが、それはこの種族が太古の原始的な哺乳類にかなり近い姿を留めていると考えられているからです。

実際、少し前まではこの種族は主要な哺乳類全体の始祖と考えられていたほどで、現在の説ではさすがに哺乳類全体がここから枝別れしたわけではないとされているようですが、それでもこの「食虫類」が哺乳類進化の系統樹の中で、かなり根元に近い重要な位置を占めていることに変わりはありません。

またもう一つ重要なのは、われわれ霊長類もこの「食虫類」から分かれて進化してきたと考えられていることで、われわれの直接的な先祖を考える際にも、この種族は重要な意味をもっているのです。

要するにいわば「生きている化石」として太古の哺乳類の姿を今に伝えているこの「食虫類」の中に、現実にそういうエコーロケーション能力を備えたものが複数存在しているわけで、これは非常に興味深いことだと言えるでしょう。

原始的哺乳類の行動環境

そしてこの場合さらに興味深いのは、こういう「トガリネズミ」などの食虫類の行動環境で、それはこの種族を含めた「食虫類」の大半が夜行性という習性を備えており、彼らのその行動環境自体が、太古の哺乳類が置かれていた環境とかなり似通っているということです。

そもそも遥か昔、地上にそうした原始的な哺乳類が出現した頃というのは、陸の上は爬虫類が主人として我が物顔で闊歩しており、哺乳類はその影でひそひそと隠れるようにして生きていました。そのため基本的に当時の原始的な哺乳類のほとんどが夜行性で、主に虫を食べて生きていたと考えられています。

これは現在の「食虫類」の行動環境とかなり似通っており、そして現在の生き残りであるその一種族の「トガリネズミ」がそうしたエコロケーション能力を現実に持っていることを考えると、そうした闇夜で音波を頼りに昆虫を捕捉する能力は、それら原始的な哺乳類にもかなり広範囲に要求されていたものだったと考えても、決して無理な想像ではないでしょう。実際、太古の彼らのうちの少なからぬ種族がその能力を有していたとしても、そう不思議ではないかもしれません。

大体、現在の「トガリネズミ」などがもつその能力が、食虫類の系図の中で最近になってようやく発現してきたものだとは考えにくく、その起源はもっと古いものであるはずです。

それというのも、進化の系統樹の上で遥か昔に分岐したはずの、コウモリやイルカなどの生物が、やはりそのエコーロケーション能力を現実にもっている以上、もしそれらの共通の始祖がどこかにあると想定するならば、その起源は少なくともその分岐点以前でなければならず、どうしてもそれらの原始的哺乳類あたりまでは遡らねばならないからです。

だとすると、このエコーロケーション能力の源流はとりあえずそこにあったと考えても、そう無理な推論ではないと言えるのではないでしょうか。

まあ化石だけを頼りにその能力の有無を確実に判定するのは本来、不可能に近いほど困難なことではありますが、とにかく現在生きている「食虫類」の中にそういう能力を持ったものが実際に存在しており、そして進化の系統樹で哺乳類全体(その後海に戻っていった鯨類なども含めた)の原点に当たる太古の原始的な哺乳類群が当時、おしなべてそれを必要とするような環境に置かれていたとなれば、この能力がまさにそこから発していたと考えるのは、むしろ自然なことだと言って良いでしょう。

しかも霊長類が、進化の系統樹の中でこの「食虫類」に近い位置にあって、そこから枝別れしてきたのだとなれば、われわれ人間も、少なくともその血だけは引き継いでいることになり、何らかの形でその能力の一部がどこかに残っている可能性もゼロとは言い切れなくなってくるわけです。

しかし語るときのイメージは・・・・

要するに人間の直接的な祖先、あるいは少なくともそれにかなり近い種が、このエコーロケーション能力をもっていた可能性がかなり高いという結果が出てきたわけで、これは学問として見ても非常に面白いことになってきました。

実際、人間とその能力の系図上でのつながりを示唆するだけなら、もうこれで十分すぎるほどだと言ってよいのですが、しかしせっかくそんなに面白い話があるなら、どうして本にそのことを書かなかったのかについて(本筋からは外れますが)、ここで少し述べておかねばなりません。

まあ一つには、この本自体は建築などのデザインに関して論じたものであるため、この話題に関しては当初あまり深入りするつもりがありませんでしたし、これにそうページを割くわけにいかなかったということもありますが、もう一つの理由は、学問的にはこれで良くても、本の本来の目的からすると、どうもそうも言ってはいられなかったことにあります。

そもそも先ほども述べたように、あくまでもこの本では如何にこの「ステルス・デザイン」の技法を普及させて都市環境向上のツールとして広く使ってもらえるようにするか、ということが第一優先であり、その場合、学問や科学にそれほど関心のない層にもある程度アピールせねばなりません。(これは商売というよりむしろ社会のことを忘れないという科学者の良心から発したことだと主張しても罰は当たらないでしょう。)

そうなると、どういうイメージで語るかが、かなり重要な問題となってくるわけで、タイトルなどの代表例として筆頭に持ってくる生物なども、むしろこの観点から優先順位を決めねばなりません。そのため本ではコウモリではなくイルカを前面に出した方が有利と判断し、この技法全体のイメージを「イルカの感覚をシミュレーションして、都市景観の向上を図る」という形にもっていこうと考えたわけです。

実際、これならキャッチフレーズとして使った場合でも、かなり魅力的な響きを帯びて聞かれることを期待してよく、たとえ「小難しい科学の話お断り」という一般読者に対しても、自分がイルカになったつもりで自分の部屋や家の周囲を見回し、イルカが音波反響を柔らかく快適に感じるように形などを工夫すれば、部屋の広がり感が増して癒し効果が高まりますよ、と言えば、まあ難しいことはわからないけれど、ちょっとやってみようかしら、という程度の反応は期待でき、その経済行動が都市景観を末端から変えていくことも十分あり得るでしょう。

ところがここで下手に学問的な正確さにこだわって、先ほどの話を馬鹿正直にそのまま使うとどう聞こえるのか。それは例えば次のようになります。つまり

・・・・人間の感覚にソナーやレーダーに似た感覚が現れるのは、実はわれわれの祖先にそういう能力を持っていた生き物がいたためではあるまいかとも考えられます。つまり「食虫類」という原始的なネズミに近い生き物がわれわれの御先祖様で、彼等がそういう音波探知能力をもっていたと想像されるのです。・・・・(と、まあここまでは良いのですが)・・・・ですから皆さんここで、自分がそういう「食虫類」というネズミみたいな生き物になったと考えて、暗闇で虫を捕まえて食べるときの状況をシミュレーションする形で、部屋を美しくすることを考えてみましょう・・・・。

どうすりゃいいの、と机に突っ伏してしまうのは私だけではないでしょう。

起源はさらに遡る

しかし実は有り難いことに学問的な話を忠実に追っていくと、先ほどの進化の話は食虫類のところで終わりではなく、その能力の起源がどこにあるのかという話にはまだ先があるのです。

それというのも、先ほどエコーロケーション能力をもつ生物の例をいくつか挙げましたが、その中には「アブラヨタカ」などの鳥類も含まれていたことを思い出してください。

そして最近の恐竜進化の学説では、鳥類は恐竜から進化したのではあるまいかということが盛んに言われており、もしそのように系統樹上で鳥類が爬虫類から発しているというのが本当で、なおかつ現在の鳥類の中にその能力をもつ種族がいるのだとすれば、少なくともその能力の共通の源流は、哺乳類と爬虫類の分岐点以前にまでは遡らなければならない理屈になるからです。

しかしその源流を、原始的哺乳類が誕生する以前の爬虫類に求めるとなると、今度は別の問題が生まれてきてしまうことになります。それは先ほどの原始的な哺乳類の場合に比べて環境的な動機がかえって弱くなってしまうということです。

それというのも先ほどの原始的哺乳類のところでは、「夜行性」という環境的動機が話の重要な柱となっていました。つまり闇夜という環境がその発達を要求したというわけですが、それに比べると当時の爬虫類は、何しろ昼間の世界を我が物顔に闊歩することができたため、夜行性という習性は特に主流であったとは考えにくいのです。

そのため爬虫類の場合、全般的に見る限りでは原始的哺乳類に比べると、そういう機能を発達させるような切実な環境的動機に乏しかったと言わざるを得ません。

しかしそういうことなら、いっそここでその起源がもう少し前にあったと考えて、両方の共通の祖先である両生類まで遡ってしまえば、その方が話は早いのではないでしょうか。

確かに証拠はないものの、両生類なら発声機能も十分に備えているし、水中で暮らす時間も長いため、環境的な要因は申し分ありません。本来この能力を要求する環境としては、「暗闇」と「水中」がその二大環境ですが、その中でも水中における音響特性の良さは陸上の闇夜の比ではなく、生物として獲得したばかりの発声機能を早速そこで使ってみるというのは、十分にありそうな話で、状況証拠としては納得のいくだけのものを備えています。

まあ本当を言えばイメージの点では、両生類にしても食虫類に比べてそう魅力的になるというわけではありませんが、ともあれここで両生類をやや無理矢理にでも「水中生物・海中生物」と呼んでしまえば、それらの機能は「海中生物時代の記憶」と表現しても一応差し支えない理屈にはなるわけです。

もっとも実際には彼らの多くは淡水で生活していたので、それは完全に正確な表現とは言い難いのですが、どのみち後の議論でさらに魚類との関連についても論じることになるので、とりあえず表現の言葉としてはこれでも問題ないと思われ、むしろ細かい説明を省かねばならない場合などには、イメージ的にはこちらの方が遥かにすわりが良いでしょう。

(図1・エコーロケーション能力と進化の系統樹)

なぜかばらつきの多い音波発射器官

それはともかく、とりあえず以上で、エコーロケーション能力の起源が相当に昔までたどれること、そして少なくともわれわれ人間が系図の上でそこと直接的につながっている可能性がむしろ高いことは、一応示されたと言って良いと思います。

そのため話はここで終わりにしてしまっても良いようなものなのですが、しかし先ほど示した生物たちをもう少し注意深く眺めると、さらに面白いことがわかります。そしてそのことは、本で述べたもう一つのこと、つまり「なぜその記憶が現在でもわれわれ人間の感覚に混ざってくるのか」という問いに重要な示唆を与え、それをむしろ自然なこととして解釈できる可能性を開いてくるのです。

またこの話は独立に生物学の話題として見てもそれ自体、エコーロケーション能力をもつ生物の進化の問題として面白く、そのため以下にさらに続けてそれを述べていきましょう。

ではそれはどういう話かということですが、ここであらためて先ほど「エコーロケーション能力をもつもの」としてピックアップしたいくつかの生物をそれぞれ具体的に見てみると、一つ興味深い傾向が浮かび上がってくることがわかります。

それは、確かにこれら各生物を並べてみると、「音響で物体の位置を知る能力」という点では共通するものの、その音波発射器官の作りはどうも各生物間で同じではなく、構造的にかなりの差異があるように見えることです。

実際、使用する音波の周波数にしても、超音波から通常の可聴音までかなりまちまちで、そもそも音波発射装置として見た場合、超音波を発射するものと可聴音を発射するものとでは、別種の音波発射器官に分類すべきものなのかもしれません。

例えば「アブラヨタカ」などの鳥類は通常の可聴音を用いており、彼らがエコーロケーションを行っている時は人間もそれを聞くことができて、時にうるさいほどだといいます。

しかし考えてみると、それら「アブラヨタカ」などの発射音波は要するに単なる普通の鳴き声に過ぎないわけで、その音波発生器官も単なる普通の声帯に過ぎないとも言えるわけです。それに比べると、イルカが頭部にもつ、超音波を発するための特殊な器官などは、設計上、それと同じ器官に分類するのはどうも無理があるようです。

そしてコウモリの場合も、同じコウモリという種の中でさえその設計は同一ではなく、通常のコウモリは声帯から超音波を出しますが、オオコウモリの中の「ルーセットコウモリ」という種族は、声帯ではなく舌音を用いているとのことで、これなども設計図の段階ですでに基本的に別物と言えるでしょう。

アクティブ・センサーに要求されるソフトとハードの質の差

しかしここで、人工物であるソナーや水中音響技術の世界を眺めてみると、そこから一つの面白い示唆が得られます。それは水中音響の場合、情報処理装置さえ良ければ、音源自体は粗雑なものでも結構代用が効くということです。

実際、アクティブ・ソナーが必要な状況だが十分な出力をもつ音波発振器が無い、という時などには、パッシブ・ソナーだけを待機させた上で、単なる爆発物を海に放り込んでそれを水中で爆発させ、その反響音を精密に情報処理することで、実質的に高性能アクティブ・ソナーと同等の機能を得る、ということが良く行われます。要するに反響音の情報処理を行うソフトウエアさえ良いものであれば、音波発生装置自体は比較的粗雑なもので代用が利くのです。

また装置を構成するもう一つの要素である受信器の方にしても、聴音装置のハードウエア自体は、これまた比較的代用が効いて、必ずしも特別なものである必要はありません。生物の場合も、確かにコウモリなどは特に発達した耳をもっていますが、他の生物の場合、普通のものと大差ない程度の耳をエコーロケーションに使っている場合も少なくなく、実際問題、せいぜい犬が持っている程度の聴覚があれば、その耳はすぐにその目的のために転用できると想像されます。

そのためハードウエア側は、幼稚なものの転用から始めて、実戦で使いながら途中で改良を加え、数世代の間に徐々に洗練させていくということでもOKなのですが、ソフトウエアの側はそういうわけにいかず、生物は最初からかなりの高級機を備えている必要があり、初期の時点でさえ、それは未熟な不良品であってはならないのです。

実際そのソフトが劣悪であることは、例えば山岳地帯を飛ぶ飛行機のレーダーが、情報処理ソフトの不備でスクリーン上に狂った地形を表示してしまうくらいに致命的なことで、こういう場合離陸してからそれに気づいて空中でそれを調整しようとしても、大抵はその最中に岩壁に衝突してしまい、むしろ最善の対応はそのレーダー自体のスイッチを直ちに切ってしまうことです。

それと同様に生物のセンサーも情報処理ソフトウエアが劣悪だと、それを下手に備えていること自体が命取りになりかねず、その生物がすぐに絶滅しないためには、最初の時点ですでにそのソフトウエアだけは完全に近いものを備えている必要があるのです。

視覚器官との比較

要するにアクティブ・センサーの場合は、その初期段階に要求される質という点で、ハードウエアとソフトウエアの間に結構開きがあるわけですが、ここで参考として視覚器官の場合と比べると、視覚器官の場合、ソフトウエアだけでなく、ハードウエアたる眼球の側にも光学機器として常に最初から高い完成度が要求され、とてもではありませんが幼稚なものを現地改良して代用してもソフトさえ良ければ実用になる、というわけにはいきません。

さらに言えば視覚器官の場合、ソフトウエアの側にしても間に合わせどころではない高い水準のものが備えられており、本にも書きましたが、例えばわれわれの視覚は、左右の眼から入ってきた二つの異なる画像を、脳内であたかも一つの画像のように立体的に合成して完全な三次元認識を作り出しており、おまけにそれは片目をつぶった途端に単なる平面的な映像情報にシームレスで戻る、という贅沢な機能になっています。

これは驚異的に高度な情報処理ソフトであることは間違いなく、とてもではありませんが一世代やそこらで後天的に作り上げられるような代物ではありません。つまりわれわれの視覚器官においては、ハードとソフトの両面で、甲乙つけがたいほどの非常に高度なものが備えられており、両者が揃って初めて、厳しい生物間闘争で実戦使用可能なセンサーとなっているわけです。

まあアクティブ知覚器官の場合も、その情報処理を担うソフトウエアの側は、視覚の場合に負けず劣らずの高度なものが備えられているはずで、ひょっとしたらエコーロケーションを行っている生物の脳内では、単なる音の情報をもとにバーチャル・リアリティよろしく立体的な空間映像が作られているかもしれません。

つまりそのソフトもやはり一世代では作れないほどの高度なものだと想像されるのですが、しかし視覚器官に比べるとアクティブ知覚器官の場合、必ずしもハードとソフトが二人三脚で同一の水準になくても、少なくとも初期段階ではソフトさえ良ければその生物の存続にかかわるほどの重大な問題とはならないのです。

だとすればそれはこういう想像につながりはしないでしょうか。つまりエコーロケーション能力をもつ生物の間では、むしろ情報処理ソフトだけが共通のものとして、かなり完成された高度なものが祖先から代々伝えられており、一方それに対してハードウエアとしての音波発生器官の側は、その場その場で自分の手持ちの器官を現地改良する要領で、いわば間に合わせのものを使っていて、それらの組み合わせで一組のアクティブ知覚器官を作り上げているのではないかということです。

ソフトは海で育まれた?

つまりハードとソフトの間で一種の「分離装備」がなされているのではないかというわけですが、そうなると、どこでそのソフトウエアが発達したのかについても、もう一段の想像を許すことになります。それは、少なくともその高度なソフトウエアの部分だけは、両生類よりもさらに遡って、生物が魚類であった長い時間の中で、十分な開発時間をかけて育まれたのではないかということです。

従来、魚類はこうしたエコロケーション能力の源流であるとは考えにくかったのですが、その最大の理由は、何と言っても彼らの発声能力の弱さにありました。

つまり彼らは基本的に肺が未発達であるため、強力に空気を送って強い音を作り出す能力に欠けていたからですが、一方で彼らの聴音能力の高さは良く知られており、例えば最近レジャーで若い女性が情報誌片手に友達何人かでわいわいと川や磯に釣りに行くと、その騒ぎ声で魚が逃げてしまうといって、隣で釣り糸を垂れていたおじさんに睨まれる、というのはよく聞く話です。

それだけ魚の聴覚が良いなら、音を作り出す器官を何かで代用すれば、十分それに近い能力は得られることになるでしょう。実際、水中音響では先ほどの話のように音源は単なる爆発物の衝撃音でも代用できることを考えると、声帯に頼らない音響発生器官はその気になれば十分に考えられるのではないでしょうか。

その場合、むしろ現代の魚類よりももっと古代魚まで遡ってみれば、例えば全身を鎧のような外皮で被われた「甲冑魚」などは、その外皮をこすり合せれば結構音は立てられるでしょうし、特にその甲冑魚の中でも巨大な全長数mもある「板皮類」(「ディニクチス=ダンクルオステウス」などの巨大魚が代表例)などは、その巨大な装甲外皮をぶつけ合わせれば相当な衝撃音を作り出せたのではないかと考えられます。

そして古代魚の豊富なライブラリーをさらに漁れば、音波発生機構のバリエーションは他にも十分考えられるでしょうし、現代でも深海魚の世界ならいろいろ面白いものが見つかるかもしれません。実際もし仮に、現在生息している深海魚などの中に音波で他の魚の位置を知る種類がいる、ということが報告されたとしても、それに驚く人はむしろ稀かと思われます。

何せ深海魚となると、現在でも生態はおろか、どんなものがいるかさえ完全に知られているわけではないので、将来そういうものがみつからないという保証はなく、もしそういうものが見つかれば、起源の話はもうそれ一発で解決ということになるでしょう。

まあ多少証拠不十分ではありますが、いずれにせよ、海中という環境の抜群の音響特性の良さと、生物がそこで過ごしてきた時間の長さを考えれば、そこはソフトウエアの揺りかごとして他のハンディを十分相殺しえるだけの条件を備えていたと言って良いと思います。

系統樹上の異常なばらつき

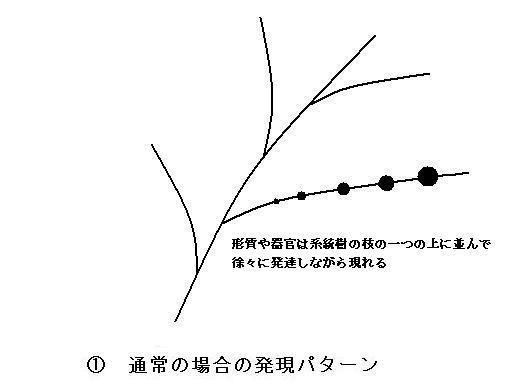

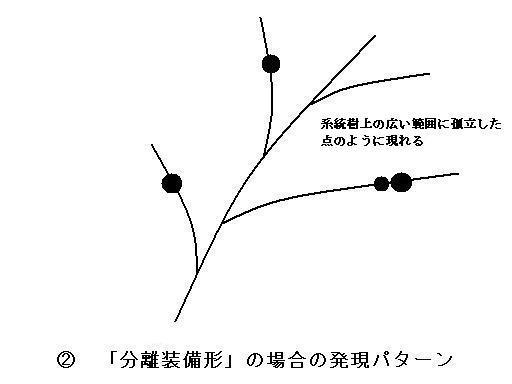

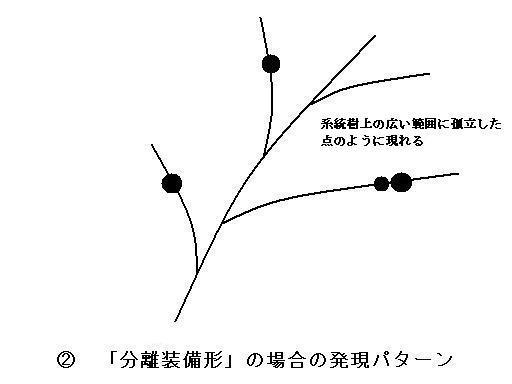

ところでこの系統樹を眺めると、もう一つ、非常に興味深いことが浮かび上がってきます。それは、そういうエコーロケーション能力をもつ生物の発生状況を見ると、それらが進化の系統樹全体の中に孤立した点として、何か突然思い出したように出現していて、きちんとたどれる一本の線をなしておらず、おまけにそれが系統樹全体の中に広く分散してばらばらに現れているように見えることです。

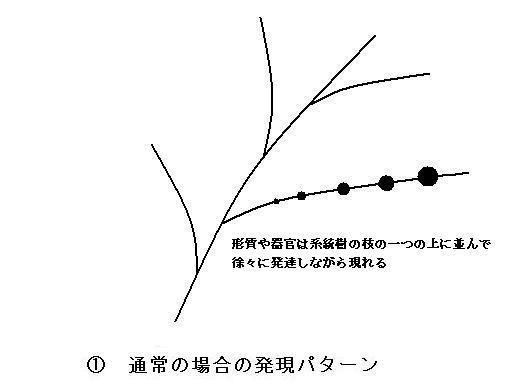

これはある意味、異常なことで、普通ならば系統樹の枝の一本の上に、そういう同じ能力をもつ生物が一列に並んで存在しているものです。そしてそういう場合なら解釈も簡単で、その枝分かれをした時点の生物を始祖としてその能力が子孫に伝えられ、それが徐々に発達してそういう能力をもつ生物種が形成されたと考えることができるでしょう。

しかしこれを見るとどうもそうではなく、何か環境に要求された時に、まるで家系の中の異端児のように突然そういうものが現れて、系統樹の上にぽつんと孤立した点のように出現し、そして環境的必要性が失せると再び消失して、後に続く線を作ることなく点のまま途絶えてしまっているように感じられます。

しかも隣の別の家系でも同じようなことが並行的に起こっており、それがこの奇妙さにさらに輪をかけているのです。(少なくとも食虫類と鳥類の関係においては明らかにそのように見えます。)

これではどういう経路でこの能力が進化発展してきたかの家系図の描きようがなく、この異常なばらつきは一種の謎と言えるのではないでしょうか。実は生物学においても、このエコーロケーション能力については起源も実態もあまりよくわかっていないようなのですが、その一因はこの不可解さにもあるのかもしれません。そしてわれわれがここまで想像力の翼を広げざるを得ないのも、結局はそれがこの異常さを一番無理なく解釈する道だからです。

生存戦略からみたアクティブ知覚器官

ではどうすればそれを説明することができるのかですが、その前にもう一つ、生存戦略という観点からみた場合のアクティブ知覚器官全般の問題点について述べておきましょう。

まず本でも書きましたが、陸上生物でアクティブ・センサー型の知覚器官を装備するものの数は比較的少なく、その理由としては一つには、一般にアクティブ・センサーというものが、受信専門のパッシブ・センサーに比べて消費電力が桁違いに大きいというデメリットを抱えていることが考えられます。

何せアクティブ・ソナーは強力な音波を水中に発射せねばならず、ただ音を受動的に聞いていればよいだけのパッシブ・ソナーに比べてエネルギー消費量という点で非常に不効率な代物です。さらにまたシステムの大きさの点でも、パッシブ・ソナーは聴音機器だけで良いためその分だけコンパクトにすることができ、コスト面でのアクティブ・センサーの不利は明らかでしょう。

しかし生存戦略という観点からみると、実はこの種のセンサーはもっと大きな弱点を抱えているのです。それは、一般にアクティブ・センサーは自分が発射した音波によって、自分の存在を周囲に教えてしまいやすいということです。

つまりその音波を相手に逆探知されると、かえって自分の位置を相手に先に知られてしまうことになり、耳を澄ませているだけで自分からは音を出さないパッシブ・センサーだけを使っている側に対して不利な立場に立たされてしまうのです。そのためソナー戦においては、状況が許す限りはアクティブ・ソナーのスイッチを切っておき、どうしても必要な場合にのみそれを用いるというのが一つの常識です。

そして生物の場合も生存戦略の上から考えると、エコーロケーション能力を使う生物は実は潜在的にこの危険に曝されているはずなのです。つまり確かに生物がこの能力を備えると、一時的には相手より優位に立てるのですが、使用音波の特性を相手に覚えられてしまうと、次の世代では逆に不利な立場に立たされることになるからです。

まあその場合でも、もしその生物が他の肉体的能力においても相手より優位にあって、例えば移動速度が相手より速く、追跡でも離脱でも常に優速で相手を圧倒できる、というような条件でもあれば、強引にこのセンサーを捜索用に活用していけますが、そうではなくて、そうした他の肉体的能力がライバル生物種とほぼ同等の場合、これを使い続けることはむしろ次第に不利になる局面が多いと想像されます。

このことから考えると、生物進化の流れの中においてもエコーロケーション能力は、それを切実に要求される環境に置かれている場合以外、なるたけ引っ込めてしまった方が、むしろ生存戦略にかなっていることになるでしょう。

つまり先ほどの疑問、すなわちなぜこの能力を持つ種は、進化の系統樹上に孤立した点のように現れて、一本の連続的な線を作っていないのかという問題は、そのことを考えれば動機の点ではある程度納得が行くのです。

非常用標準装備の収納法としての「分離装備」方式

そうなると生物進化の中では、このエコーロケーション能力自体、なるたけフレキシブルに出したり引っ込めたりしやすい形になっていた方が望ましいことになりますが、だとすると先ほどの「分離装備」という方式は、この点で非常に有利であると考えられるのです。

つまりソフトウエアだけをいわば「非常用装備」として、高品質の完成された共通品を常備させ、ハードウエアはその都度、現地改良の代用品ですませるようにすれば、進化の過程でそれを出し入れするのも容易だというわけです。

これはまた、それらをいわば「非常用装備」として遺伝子のどこかに収納しておくことを考える際にも言えることで、一般に音波発射器官などのハードウエアの設計図は、何しろ器官まるごとの設計図なのでデータ量も多く、遺伝子内に収納するにもかなりの場所をとります。それに対してソフトウエアだけを伝えていけば良いというなら、中核部分だけなら各生物間で共通に用いることができ、データ量もコンパクトなので収納に場所をとらず、広範囲な生物の遺伝子内に標準装備させておくには非常に有利でしょう。

それに大体、ソフトウエアを伝えるだけなら、それを遺伝子レベルで保存して不要時にわざわざ退化させて引っ込める手間をとるよりも、むしろ脳内にそれを置いたまま待機電力だけ供給し、予備プログラムとして常時微かに動かしておくという形をとった方が有利かもしれません。これなら単にスイッチを入れたり切ったりするだけで良いので、環境の変化に応じて出したり引っ込めたりするのも、さらに迅速に行うことが可能です。

またそのように脳内で予備ソフトとして待機させておくやり方だと、例えば普段使っている常用ソフトとの間にもし共通部分があった場合、その部分は常用ソフトに頼る形で省略してしまうことができ、それはプログラムの長さを節約するにも有利です。

そして場合によっては、アクティブ・センサー使用時に必要となる、特殊な細かい注意事項の情報などは、美的感覚などの、生物生存のためには比較的重要度の低い感覚機能の中に分散させて混ぜる形で保存しておき、それによってさらに予備ソフト自体を軽くする、などということも考えられるかもしれません。

結局それらを総合的に考えると、この種のエコーロケーション用のアクティブ知覚器官に限っては、先ほど述べたような「分離装備」の方が、様々な面で最も理にかなった最適な方法なのではないかと想像されるのです。

パズルを組み上げる一つの説明

要するに結論をあらためて整理すると次のようになります。まずこの場合、極めて広範囲な生物の脳内の倉庫の奥に、かなり高級な情報処理ソフトウエアが、ソフトのみの単体でいわば非常用の標準装備として梱包されて収納されているのではないか、ということです。

つまりその能力を要求する環境や状況が出現した時に、あちこちの場所で生物がその梱包を解いて、自分が今持っている音波発生器官などのハードウエアと組み合わせて、一組のアクティブ・センサーを組み立てるのではないかというわけです。

この「分離装備」方式は基本的にはアクティブ知覚器官の特殊事情、つまり初期段階においてそのソフトとハードの間では要求される質の面で若干の差がある、という特殊な条件ゆえに成立するものだと言えるでしょう。

一般に進化の過程で新しい器官を装備する際には、その途中の未完成の時期というものが生物にとっての危険期間となるものです。つまりその器官の発生途上でそれがまだ機能を始めていない中途半端な時期というのは、それ自体が役立たずの余計な重荷となって、その生物の能力を大幅に低下させてしまうからです。これは知覚器官の場合さらに深刻で、それを幼稚な未調整の段階で下手に用いること自体、しばしば致命的な結果を招くことになりかねません。

しかしひとたびそれらが一応の最低限の機能が果たせるだけの作動状態に入ってしまえば、後はそれを実生活で普通に使いながら、徐々に細部の機能を向上・発達させていくことができます。そのためその危険期間をどう乗り切るかが、生物の場合にも重要なことになるわけです。

ところがアクティブ知覚器官の場合、その危険期間が、情報処理ソフトウエアの形成発達期間に集中しているという特殊事情があるため、もしソフトウエアさえスイッチ一つで完成品を起動できるようになっていれば、ハードウエア側が多少未発達でもそれを実生活で使いながら、音波発信器官などを徐々に改良・発達させていくことが可能であるわけです。

そうなれば、この「分離装備」方式の最大のメリット、すなわち進化の過程での機能の出し入れや収納が便利であるという利点が十分に活きてきます。つまりこの方式の場合、ハードウエアの側はいわば手持ちの器官の現地改良で良いので、特に共通のものを伝える必要はなく、遺伝の梱包の中身はソフトウエアだけで良いから、梱包のサイズも小さくて場所をとらず、そのため一種の非常用標準装備として広範囲の生物に備えさせておくことができるでしょう。

またこれならば、不要になったときに引っ込めてしまうことも容易で、もし世代を経るうちに周囲の他の生物種がその音波に対する逆探知能力を備えるようになってきて、それを使うことが危険になってきたなら、それを未練なく迅速に引っ込めてしまうことにも適しています。

そうなれば先ほどの不思議、つまりこのエコーロケーション能力をもつ生物が、進化の系統樹において極めて広い範囲にばらばらに孤立した点のように出現していること、そして出現範囲が広い割には、それを実際に使っている生物種の数自体は少ないことなども、比較的自然に説明できることになります。

そしてそれだけ広範囲な生物に標準装備されるような、良く練られた非常用装備だとすれば、その原形ソフトウエアはやはり海の中の長い時間でこそ育まれたと考えるのが自然ではあるまいか、ということになるわけです。

|

|

| 図2 |

図3 |

人間の感覚との接点

そしてここまで来ると、話は人間の感覚の問題ともつながってくることになるでしょう。つまりもしそのソフトウエアがそこまで広く系統樹全体の生物界に共通の非常用標準装備として常備され、遺伝子や脳の倉庫の奥に収納されているとすれば、人間のどこかにもそれが存在してはならない理由も、特に見当たらないという理屈になってくるからです。

そしてさらにもし先ほど述べたような、脳内に予備ソフトとして待機電力を供給して常時動かしておくという方式が採用されているとすれば、人間の脳の中でそれが今でも動いていて、その記憶が美的感覚などを通じてわれわれの感覚に混じってくることも、十分あり得る話になってくるでしょう。

実はこれこそが、まさに本の中で一つの想像として述べられていたことの背後にあった論理でした。本の中ではこの話は、かなりはしょった記述で要点を記してあるだけだったので、一見すると単に想像の上に想像を積み上げた突飛な話のように見えていたかもしれませんが、実はそれはこれだけの論拠を背後に持つ、かなり大きな話であったわけです。

実際、先ほどの系統樹の上の不思議なばらつきを示す図や、「分離装備」のメリットの話などを総合的に眺めてみるならば、まず先ほどの解釈はそのパズルを最も無理なく一つに組み上げるための、少なくとも極めて有力な解答の一つではあると考えてよいと思われます。そして原始的哺乳類のエコーロケーション能力とヒトとの系図上のつながりについても、それは決して無理な想像とは言えないでしょう。

そうしてみると本の中で述べた想像は、意外にも危なっかしい発想の積み重ねどころか、実は生物学上のエコーロケーション能力全体を説明するための大きな論理を基に、むしろその半ば必然的な結果として導かれてくるものだったとさえ言えるわけです。

つまりわれわれが建物を見たときに感じる閉塞感の中に、イルカのソナーと共通するアクティブ知覚が混じってくることは、もし進化の系統樹上での仕掛けが先ほどのようなものだったとするならば、それは無理な想像でも突飛な発想でもなく、むしろ五分五分程度の自然な可能性として十分起こりうる話だったということになるでしょう。

それにしても、日常われわれが地下駐車場のような空間に入ったときになぜ不快な閉塞感を覚えるのかということの背後に、もしこれだけ壮大な論理があったのだとするならば、それだけで十分に想像力を掻き立てられる面白い話であるには違いありません。要するにこれが実は本では省略されていた、背後に存在するストーリーだったというわけです。

生物学へのフィードバック

そしてこうなってくると、あるいは逆にこの論理が生物学の世界にフィードバックされて、エコーロケーション能力の謎を解くヒントを提供することになるかもしれません。

しばしば学問において難問を解く鍵というものは、全く分野違いの場所からもたらされることが多いものですが、その意味ではこの話も、都市建築デザインというおよそ生物学からかけ離れた分野の問題から始まっており、それを物理学を通して眺めることで、まず音波反射と人間の美感の関係という新しい視点が開かれ、それがイルカなどのソフトウエアが人間にも共有されているのではないかという考えにつながったわけです。

そしてさらにそれを説明するために「分離装備」などの考えが生まれ(もっとも、この「分離装備」の解釈がすでに生物学の世界にあるのかどうかまでは知りませんが)、それが今度は生物学の世界に新しい発想としてフィードバックされる可能性が出てきたわけです。

大体考えてみるとわれわれ自身、ステルス・デザイン技術を都市建築に応用することを考え始める以前には、生物のエコーロケーションの問題などということにさしたる関心があったわけではありませんでした。

あるいはひょっとすると生物学の世界自体でも(まあその世界の詳しい内情は知りませんが)、この問題は研究テーマとしてそれほど高い優先順位を与えられていないのかもしれず、この能力の起源などがあまりよくわかっていないというのも、一つにはそれが影響しているのかもしれません。

しかしもし都市建築の分野でこのステルス・デザイン技術が広く一般に採用され、エコーロケーションの問題にも一般的な関心が向けられたとすれば、逆にそれに刺激を受ける形でこのテーマが注目を浴びて、結果的に生物の方の研究自体が発展する、ということもひっとしたら将来あり得るかもしれず、そうなればそれはそれで非常に面白いことになるでしょう。

そして「イルカの記憶」という副題も、本当はこれを踏まえてこそ、正確な意味となるものだったわけです。つまりそれは「イルカの記憶がわれわれに伝えられている」という意味ではなく、むしろ生物全体にそのソフトウエアが共通の記憶として伝えられていて、イルカもわれわれもその一員なのではないか、そして海こそがその原形の揺りかごで、それは結局は海の記憶だったのではないか、というのが、上の論旨に照らした場合の本来の意味でした。

まあ確かにその省略部分に関して一言あるべきだったかもしれませんが、とにかくこれなら本来の目的ともイメージ的に十分両立しますので、あえてそういう表現を採用したわけです。

(そのことも含めて、本で採用した表現の問題や、検証を巡る問題点など、今後これをきちんとしたものに育てるためのいくつかの課題などについては、もう少しばかり補っておこうかと思いますが、その部分は現在執筆している最中なので、出来次第、この文の末尾に加筆という形でつけ加えることにします。その部分はもう少しお待ちいただくとして、今はとりあえずここまでを掲載しておきます。)

20070206 長沼伸一郎

20070216 図2、3追加