・以下に示す一覧表は、「無形化世界の力学と戦略」の内容をさらに詳細に発展させたものです。つまりこれは現実世界と無形化世界の間で、具体的に何が何に対応しているのかについて、詳細な対応をまとめた一覧表です。

同書の読者の中にはその公開を熱望されていた方も多かったと思いますが、4年間の試行錯誤を経てようやく公開できる完成度に達したため、ここに一挙公開となります。

・対応に関しては、「無形化世界の力学と戦略」の基本構想にしたがって

経済力を陸軍力に

メディアの力を空軍力に

大学や研究機関の力を海軍力に

それぞれ対応させています。特に海軍力に関しては、「仮想地球儀」の地形表現とも密接にリンクした形になっており、両者を組み合わせると、今後われわれがどこへ向かうべきかが、おぼろげに浮かび上がってきます。

(そもそも海軍軍人は地球儀を手に、陸軍軍人は世界地図を手に戦略を練るという格言がありますが、マッキンダーが確立した古典的地政学においても地球儀の重要性は大きなものでした)。

さて、このたびお披露目した仮想地球儀は、世界を動かす3大パワー(経済力・メディア力・知的影響力)を国土に比例し表したもので、従来型の地政学をより抽象化・発展化させた場合に有力なツールとなるものです。

将来、外交エリートや政策責任者がこの仮想地球儀を、眺めつつ戦略を練ることも十分考えられるでしょう。

また、現在社会の複雑に過ぎる姿にたいして、己が能力に無力感を抱き、結果的に社会参加を拒んでしまっている若い世代の志気高揚に資すればこのページの目的は達せられたと言っていいでしょう。

・現時点で三百数十項目の対応がリストアップされていますが、これらはルールを極めて精巧に作ってあるので、例えばすでに経済力(陸軍力)の問題に関しては、退屈な経済新聞の記事をこのルール表を用いて、かなり細かいところまで、戦場の光景として可視化することが可能となっています。

実際、その一部はすでにかなり高度な経済問題を扱えるレベルに達しており、ゆくゆくは戦場の光景をCG写真などで見るだけで、経済新聞の内容の大半を把握できるようになるはずです。そう考えると、将来に向けてこの手法が如何に革命的な可能性をはらんでいるかがおわかりでしょう。

・これら多数の項目は互いに矛盾しないよう精巧に組み上げねばならず、そのため多くの思いつきが3か月ぐらいの吟味の末に、組み込みに矛盾を生じて放棄され、それを一応パスしたものが一覧表の中に残っています。

しかしこれらの中には実は読者の方からの提案によるものも含まれており、今後多くの人々の提案を吸収することで、無形化世界の対応辞典としての完成が期待されます。

また背後の地形、風景、天候などに関しても、そろそろルール化が始まっています。今後、理系ばかりでなく、優秀な美術系の方の参加によって、本格的な映像面での充実が期待されます。

内容表現のコンセプトの解説

では具体的な対応ルール作成の視点を述べていきましょう ・これは何しろ、それこそ小は歩兵(労働者)一人の装備の表現から、大は仮想地球儀の地形まで巨大なスケールで対応換算を行うため、単なる「逐次対応翻訳」だけでは方向性が定まらず、どうしてもそこには現代をどういう視点で切るかの歴史観や、可視化に関する一種の哲学が必要となります。それゆえここで少しそれらの解説を行っておきましょう。

・まずこの仮想地球儀の上では、無形化された形で一体何と何が戦う、どういう主題の「戦史」の展開が予想されているかですが、まずここでは、国際社会のあり方には世界統合主義(ローマ帝国的)と勢力均衡主義(ギリシャ世界的)の二大主義があるとの基本認識に立っています。

そして現代世界の主題を、本来両立不能なその両者の激突(過去の例ではナポレオンと英国海軍の対決など)という歴史的視点で捉えます。

つまり現在の世界は無形化された形で、「世界統合リーグ」と「勢力均衡リーグ」の二つの陣営に分かれ、どちらが未来を制するかを賭けて激突する、最大の歴史的決戦を迎えつつあるというのが、ここでの基本的な世界観・歴史観です。

・この場合の「世界統合側」の中心は、無論米国主導のグローバリズムですが、ここではその力をもっと根本的に捉えて、作用マトリックスでそれを数学的に定義・表現することを試みます。そしてその抽象的存在を「帝国」と仮称しています。(実際子細に検討すると、その抽象的構造そのものはローマ帝国に良く似ていることが証明できますので。)

つまりその目に見えない「帝国」とそれへの対抗勢力の抗争こそが、この仮想地球儀上で繰り広げられる、いわば縦糸をなす真に意味のある戦いのストーリーです。

・それに比べると、各国の経済戦争そのものは、テーマの希薄な領土紛争のようなものに過ぎず、そもそも現代では国家と企業の関係自体が一枚岩ではありません。ある意味で現代世界の権力構造は、ちょうど中世の世界で諸候の権限が並立していた状態に似ていると言えます。

つまり現代の無形化した戦争は突き詰めていくと、中世の現代版というべき社会構造の中に、近代兵器をもつ陸海空軍が存在して、それが物語の横糸をなしているという、奇妙な形でしか表現不可能なのです(それは企業の複雑な合従連衡を考えればおわかりでしょう)。しかしある意味で、これほど想像力をかきたてるシチュエーションはないとも言えるかもしれません。

・ともあれその縦糸と横糸が複雑にからみ合って、歴史的な最終決戦へと雪崩れ込むのではないかというのが、この無形化世界で予想される展開およびテーマです。(実際問題そのイメージなしで、現代世界に単なる混沌以上の意味のある「歴史」を描けるかはもはや疑わしいように思えます。例えばわれわれが今の新聞の国際記事を読んでも、そこから混迷以外何も感じ取れないのは、恐らくそのためでしょう。)

・そして前記の社会構造の特異性ゆえに、可視化表現に際しては現実の軍事制度や技術の逐次翻訳では必ず矛盾を来すことになり、その部分は多少現実から離れて想像力で埋めていかねばなりません。逆に言えばそこには表現上の自由度が生じていることになり、物語としてのロマンを盛り込む余地があるわけです。

そのため100%現実べったりにするよりは、むしろリアル性とロマンがうまくブレンドされた歴史・戦史にすることを目指しています。

・全般的に表現に際しては、陸軍力はリアルさを、海軍力はロマンの要素を、空軍力の一部(低空領域)に関しては三枚目的な笑える要素を、という具合に一種の性格分担を行って、世界に厚みを与えることを試みています。

・さらにここでは、経済やメディアなどの無形パワーのみにとどまらず、もう一段欲張って、換算に際して空いているチャンネルを最大限に利用し、現代のリアルな国際問題をもっと包括的に扱えるよう工夫されています。

つまり従来の戦略体系においても、例えば核兵器や化学兵器の戦略などはそれ自体で一個の閉じた文法をもち、通常兵力とは多少違うチャンネルに存在していましたが、ここではそれを利用するわけです。

・まず、ソ連崩壊以後は経済力に負けて主役の座を追われた軍事力ですが、それでもなおその隠然たる力は失われてはおらず、やはりそれを無視して国際政治は語れません。そこで、ここでは軍事力一切をひっくるめたものを、まとめて「使えずにサイロの中で眠る核兵器」に対応させ、先ほどの三軍(通常兵器のみ)の力学に組み込んで、その隠然たる力を統一的に把握できるようにしてあります。

・さらに、暴力やテロリズムの力は、化学兵器(国際条約で保有を禁止。戦場で使用されることは基本的にない)に対応させています。

また、サイバースペースやコンピューター・ウイルスの問題にも、表現場所をちゃんと確保してあり、これらによって現在のほとんどの国際問題を統一的に扱えるようにするという、非常に贅沢な配慮がなされています。

つまり極端に言えば、ここには現代世界の森羅万象のすべてが表現されうると言っても過言ではないでしょう。

パノラマ映像例

これは、企業の研究所の平均的な研究者1人の力が、どの程度であるかを可視化した映像です。つまりもし貴方が企業で技術開発に携わる研究者だった場合、貴方の戦力は少なくともこのような艦艇1隻分、あるいはそれを指揮する士官1名の力とほぼ同等だということになります。

仮にある企業の研究所が革新的な新製品を送り出し、その新技術ゆえに市場の制圧に成功した場合、その無形化した意味は、これら揚陸作戦艦艇が相手側陣地の背後への迂回上陸作戦に成功した状況と同等と考えてよいでしょう。(対応状態を一覧表で照合してみてください。)

写真は基準排水量100トン前後の喫水の浅い揚陸艇がベースですが、装備に関しては立場に応じて若干のカスタマイズがなされます。まず、もし貴方が修士号をお持ちなら12.7mm対空機銃の、博士号をお持ちなら20mm対空機銃の搭載がそれぞれ可能です。(学部卒の研究者の場合は7.7mm機銃を搭載する権利がありますが、この艦艇自体、理系大学を出ていないとまず指揮できないため、それはほぼ例外なく搭載可能ということになります。)

そして貴方が恒常的に論文を発表されている場合には3インチ(76mm)砲の、またこのクラスの艦艇では比較的稀となりますが、著書(専門書)を刊行されている場合には魚雷発射艦の搭載権があります。

なお排水量100トンは、平均的な研究者の場合の数字であるため、企業に所属する研究者でも個人的能力が非常に高い場合には、もっと排水量の大きな艦艇となり、性格自体も揚陸作戦用艦艇から外洋作戦艦艇に変化していく場合があります。

(写真の揚陸艇はAPCを搭載)

(写真の揚陸艇はAPCを搭載)

また上陸作戦の際の迂回進出距離は、その新製品の市場の経済規模から算出され、上陸地点に揚陸した戦車などの数量は、その際の設備投資額から割り出されます。

一方研究内容が製品開発そのものというより、むしろそのための数値解析など、コンピューターを使う作業に特化していた場合、その任務は戦車などの揚陸よりもむしろ、甲板上に搭載した小型巡航ミサイルによる上陸支援です。

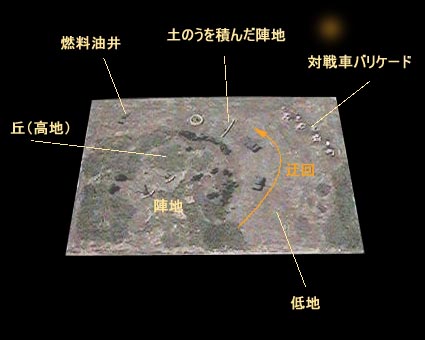

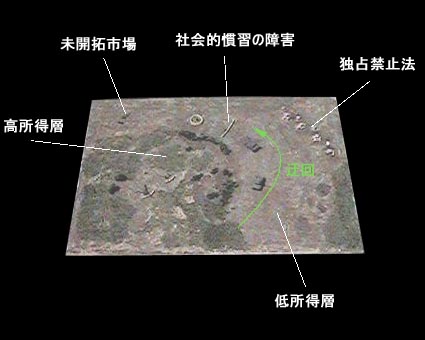

また企業自体がITおよび半導体関連の企業であった場合、その上陸作戦は仮想地球儀上での「シリコン・リーフ」付近で行われたことになります。ここに示す写真は、一見すると戦場地図の立体模型写真ですが、実はこれは、経済新聞に日常的に出ているような企業の経済活動の可視化です。立体模型の中に置かれているものはどれもちゃんとした意味をもっており、対応物を詳しく一覧表で参照してみてください。

・新市場への新規企業参戦のパノラマ化

この光景の経済的意味を説明しておきましょう。これは基本的に、新市場への浸透を試みる企業が、それに対する抵抗に遭遇している状態を可視化したものです。詳しく見ると、

・写真中央付近の車両がその企業側の所属戦力で、視野の中にはその事業のための5億円程度の設備投資(戦車1両)と、下請けの中小企業1社(APC1両)の姿が見られます。そしてこれらは低所得層の市場(写真左上方の燃料油井)を狙おうと行動しています。

・しかしその市場への浸透には社会的慣習(戦車前方の土のうを積んだ陣地)が障壁となっており、さらに相手側はある程度の予算を割いて、地上で地道な対抗キャンペーンを始めています(迫撃砲陣地の存在)。ただしまだメディア(空軍力)までは使っていません。

・それゆえ前進に際してはそれらを排除・制圧せねばなりませんが、同時にその市場を狙うには独占禁止法(写真右上方の対戦車バリケード)にひっかかることも警戒せねばならず、そこを避けての前進が必要です。

・拡大した図で詳細を見てみましょう。地形については、写真左側の小高い丘は、この場合には主として高所得層を意味し、前進路の低地は低所得層あるいは社会的な下層部分を意味しています。

・そして状況から見ると、恐らく高額所得者の市場はすでにライバルに押さえられており、そこを迂回して低所得層の市場を狙う作戦をとっていると見られます。つまり正面の高地の防備の固い陣地を突破するのは困難であるため、右方向の低地に迂回して防備の弱い側面を通り抜けようというわけです。

しかし迂回作戦を可能にするには、重い装甲は車両の機動性の低下を招いて致命的障害となるため、各車両は軽量化のために損害覚悟で装甲防御力を少し弱くしてあるはずです(製品などの値下げ)。

・地表には木などの植生が見られて砂漠地形ではないことから、社会状態がある程度安定した伝統の上に立っていることがわかります。

しかし地表に砲弾によるとみられるクレーターがあることから、この経済社会は比較的最近にインフレを経験していたと考えられます。また天候は恐らく薄曇りでしょう。

将来、経済ニュースの大半をこうやって見られる日が来ることを期待したいものです。