| 目次 |

| ・序論 無形化した現代における潜水艦戦略の意義 現在の知的世界の状況 水面下の知的制海権 潜水艦戦研究の必要性 |

| ・他兵種との比較に見る潜水艦戦の威力 潜水艦の真の実力 大戦末期のドイツの切り札は何だったか (1)ドイツは原爆とV2号によって戦況を逆転させ得たか (2)ジェット戦闘機Me262は戦況を逆転させ得たか (3)新型Uボート・U−21型は戦況を逆転させ得たか 対日戦の真の功労者−−米潜水艦 商船1隻の撃沈はどれほどの戦果に相当するか 授勲基準から見た商船撃沈の価値 ゲリラ戦と潜水艦戦略の違い 無形化世界の知的シーレーン シーレーン攻撃の理論からわかる重要な原則 旧ソ連の隠れたアキレス腱 イスラム文明の場合 陸軍人の鈍い認識力 潜水艦戦略がわれわれにもたらす重要な認識 |

無形化した現代における潜水艦戦略の意義

以下に潜水艦戦に関する戦略について述べるが、実はこのテキストの目的は、単に過去の潜水艦戦について解説することではない。むしろ以下の真の目的は、現在の無形化された環境に置かれたわれわれが、知的制海権をとるために如何なる戦略をとるべきかを割り出すことにある。(つまり以下は、パスファインダー・チームが現実に用いる重要な戦略・戦術マニュアルとしての意味をもっていると考えていただきたい。)

そもそも潜水艦とは、本質的に制海権をもたない挑戦者側の武器であり、さらに相手側の絶対的制空権の下で活動できる唯一の兵種でもある。そう思って眺めると、圧倒的な米国の情報制空権の下で知的制海権も持たずにいる現在の日本にとって、潜水艦戦略の秘める意味が如何に決定的であるかは明らかであろう。

特に、われわれが作用マトリックス理論を用いて米国の知的制海権に挑む場合、この数学上の新兵器がもつ特異な性質は、「水面下の知的制海権」という特殊な状況をそこに出現させる可能性が高く、それはある意味で潜水艦戦の特性そのものと言ってもよいほど似通ってくると予想されるのである。

現在の知的世界の状況

言うまでもないことだが、現在の学問の世界においては米国型(ないしデカルト型)合理論と、そのコアをなす在来型解析学の思考様式が正当なものであるとされ、現代の世界での知的制海権はそれらが掌握するところとなっている。

そしてまた、現在のメディアの世界を支配している「米国型自由経済社会が人類社会の理想形態である」というステレオタイプも、その知的制海権による保証や支援のもとに大衆社会の上で情報制空権を維持していると言って良い。

一方それに対して作用マトリックス理論の体系は、生れながらにしてそれに対する挑戦者たるべき宿命を負っている。

すなわちその思想的な面を突き詰めていくと、それは米国の文明そのものがハーモニック・コスモス信仰の上に築かれた砂上の楼閣に過ぎず、200年の民主化なるものが進歩というよりむしろ単なる縮退に過ぎないという認識をもたらして、その空と海の支配体制に何らかの形で揺さぶりをかけることになる可能性が高い。

さらにそれは、イスラム社会と米国社会のどちらが先進的でどちらが原始的なのかという問いに対して、数学の観点から常識を逆転させ、彼らが現在進めている「世界全体の米国化」の理論的根拠を根底から崩壊させてしまいかねない。

それゆえ米国の情報制空権および知的制海権の立場から見れば、恐らくその思想が知的制海権を得るという事態は可能な限り阻止したいはずであり、少なくとも彼らはその思想的部分を骨抜きにして補助的な立場に留めておきたいと望むはずである。

水面下の知的制海権

このように作用マトリックス理論とその思想は、現体制下では知的制海権を得ておらず、また基本的に空からの攻撃対象ともなり易いため、少なくとも現在の状況では大手を振って水上を行動することは難しい。

しかしそれは単に、浮上しての行動が困難だというだけであり、水面の下では、理系を中心とする最も理解力に富む人々の間を、むしろ活発に動き回ることができる。

というより、これは考えようによっては一種の強みなのである。それというのも現代世界では、メディアになまじ味方をされると主導権を全部向こうに奪われて、単なる消耗品として数か月で空しく消費されてしまう。そのためメディア側が制圧しきれない力をどう維持すべきかという難題を、誰もが抱えているのである。

しかし作用マトリックス理論を巡る思想の場合、メディア側のもつ、表面的な思考で自己満足しがちであるという特性ゆえ、彼らのハーモニック・コスモス信仰とそれに基づく思考が逆に水面付近に一種のバリアを形成する格好になり、メディア側がその下まで力を及ぼすことが難しい。

確かに部分的には彼らがその水面のバリアを上から貫いてくることがあるかもしれないが、全体から見ればそれは点と点を確保するに留まり、面を支配することは困難であろう。

そのため基本的にこちらは、空からの力が届かない水面の下を密かに、しかし自由に行動することができるわけである。

そして機会さえあれば、無防備に水面上に浮かんでいる在来型理論に対して、盲点から一撃必殺の強力な打撃力を見舞うことも十分可能であろう。実際、相手側がこの深度まで来てくれれば、返り討ちにするのは容易であり、水面下に限っては知的制海権を有するのはむしろこちらである。

実のところ知的世界でこのような状況が出現することはかなり稀であり、あるいはここ百年ばかり起こっていなかったことかもしれない。もっともこれまでにも何度か論じてきたように、もし人類の思想史全体から見て、ハーモニック・コスモス信仰の存在が本当に「数学史上最大の盲点」と呼びうるものであったとするならば、その盲点の下に予想もしなかったほどの巨大な行動領域が広がっていたとしても、さして不思議なことではあるまい。

そして国際情勢の観点からしても、現在のように世界全体が空からの力でコラプサー化の危機に追い込まれつつあるという深刻な状況下では、この無形化した広大な水面下を自由に行動できる力の存在は、それに対抗できる切り札的な戦力としても、重要な意味をもってくることになる。

それはともかく、現在の世界で作用マトリックス理論のもつ、他に類のないこの特性は、明らかに潜水艦の性格に最も近く、それゆえ戦略戦術のパターンもやはり同一のものとなっていくのは、ある意味で当然である。

潜水艦戦研究の必要性

しかし潜水艦という兵種は、たとえどれほど優秀な性能をもっていようと、その本質的制約ゆえにそれだけで戦争全体を行うことには限界があり、何か別のものと組み合わせるなどして、それをカバーせねばならない宿命を負っている。

またそこでは、技術進歩や建艦コストを正しく予想した上での建艦計画の良否などが、しばしば決定的な意味を持つことになる。

そのため高い戦略レベルからの非常に高度な判断を要求されることになるのだが、しかしいまだかつて歴史において、潜水艦を主力として独立戦争を戦った国の実例というものは存在せず、そのためそれを行う際の複雑な戦略原則を割り出すには、過去の潜水艦戦略全体を、従来よりも高い視点から詳細に研究する必要がある。

実際無形化した現在の環境においても、その高度な戦略のためには潜水艦戦略以外に参考にできる事例がなかなか見当らないのが実情であり、それゆえ読者も、そのことを念頭に置いて以下を読まれたい。(特に戦略・戦術マニュアルとして用いる場合には熟読が必要である。)

しかしそもそも潜水艦戦について全く予備知識のない読者もあるかと思うので、まず最初に入門編として、他兵種との比較を通じて潜水艦戦略の一番の基礎について述べてみよう。

他兵種との比較に見る潜水艦戦の威力

潜水艦の真の実力

現在、「ミリタリー・バランス」をはじめとして海軍艦艇のリファレンスなどでは、重要度の序列で潜水艦はその筆頭に掲載されているのが普通であり、原子力空母さえそれに比べればランクが一段下で、潜水艦は一番格上の戦力として位置付けられている。

しかしながらそれが海軍の中で最も重要な部門だということは、第二次大戦を経ることでようやく専門家の間で常識となっていったが、しかし一般的にも広くそれが認識されているかといえば、どうもそうとも言えないようである。

それはどちらかといえば玄人の兵器だったのであり、例えば第二次大戦においてUボートの威力を最も良く知っていた指導者の一人がチャーチルであった。彼は次のように書いている。「戦争中、私を真から恐れさせた唯一のものはUボートの脅威であった。・・・私にとってはこの『大西洋の戦い』のほうが『バトル・オブ・ブリテン』(英本土航空戦)よりももっと心配だった。」そして「ドイツは(たとえ戦車や航空機を犠牲にしても)Uボートにすべてを賭けたほうが賢明であったろう」とまで述べている。

英国にとって幸運なことに、ヒトラーは必ずしもそれを認識していなかった。確かにヒトラーにはヒトラーの立場があったろうが、少なくとも英国の立場からする限りチャーチルの見解は疑いなく正しい。その妥当性を見るために、第二次大戦末期の最終局面でナチス・ドイツが敗北寸前になっていた時期の戦略的状況について見てみよう。

大戦末期のドイツの切り札は何だったか

実のところ連合軍がドイツ国境をついに越えて、国家の運命が風前の灯になっていたこの時期においても、ドイツの指導者たちの何人かはまだ巻き返しの可能性が幾分かはあると信じていた。それは必ずしも彼らの妄想とは言い切れず、他ならぬ敵側の連合軍首脳でさえその懸念を払拭しきれずにいた。その理由は、ドイツがいくつかの新兵器の開発に成功し、それが量産態勢に入る寸前にあったからである。

それらを挙げると、原爆、V2号、ジェット戦闘機、新型Uボートなどである。このうち、実は最後の新型Uボートだけが本当に西部戦線の勝敗を逆転させる可能性をはらんでいたと言える。実際に戦後の分析者たちの何人もが、この新型Uボートが大量に就役した場合のことを慎重に検討した結果、その可能性が本当に存在していたことを認めている。ではこれらが当時秘めていた具体的な可能性について、以下にそれぞれ検討してみよう。

(1)ドイツは原爆とV2号によって戦況を逆転させ得たか

まず原爆だが、実際にはドイツでの原爆の開発は到底実用段階に達しておらず、単なる画餅にすぎなかった。そしてもし仮に原爆の開発ができたとしても、当時のドイツにはそれを目標まで運搬して投下する手段がなかったろう。

大体当時の原爆は重過ぎてV2号には積めなかったろうし、たとえ重い原爆を積める航空機があったとしても、ドイツが制空権をもたない以上、原爆を搭載した爆撃機は途中で連合軍戦闘機に撃墜され、最悪の場合には撃墜された機体の残骸から原爆を連合国側に回収される恐れがある。要するにいずれにせよ原爆はドイツにとっての希望の星ではあり得なかったというのが一致した見解である。

また通常弾頭を搭載したV2号による大量報復作戦を考えた場合にしても、V2号自体が非常に高価な兵器である一方、その攻撃能力そのものはB17爆撃機1機の1回の出撃での爆弾投下程度のものに過ぎなかった。おまけに爆撃機と違って目標を見ながらの精密攻撃は不可能だったから、単に見かけが恐ろしいだけで、戦局逆転など問題外だった。

(2)ジェット戦闘機Me262は戦況を逆転させ得たか

これに対してジェット戦闘機のメッサーシュミットMe262については、もう少しその可能性を認められていた。何しろ連合国の水準を10年は上回るという桁外れの高性能機であるため、その量産がもう少し早ければ、Me262戦闘機はドイツ上空の制空権を完全にドイツの手に取り戻し、戦況を逆転させ得たかもしれないとしばしば言われている。ではドイツはジェット戦闘機にすべてを賭け、他の兵器の生産を削減してまでもその量産一本に専念すれば、本当に西部戦線の勝敗を逆転させ得ただろうか。

恐らくそれは無理であったろうと考えられる。その理由は、たとえジェット戦闘機が空で勝利を収めたところで、そこから西部戦線の逆転にこぎつけるには、続いて他の多くのステップを踏んでいかなければならなかったからである。

問題の要点を一言で言えば、確かにMe262は素晴らしい性能をもつ戦闘機ではあったが、それは本質的にB17爆撃機を撃墜するための兵器であって、それ以上でもそれ以下でもなかったということである。

そして当時のドイツの空の状況を見ると、確かに都市の上空に爆弾の雨を降らせる連合軍の爆撃機は問題だったが、ドイツ側は工業施設の疎開を有効に行っていたため、当面それは必ずしも最大の問題とは言えなかったのである。

むしろそれより差し迫った脅威は、地上軍の上空を常に連合軍の戦闘機・戦闘爆撃機が舞っており、戦車が片っ端からそれに襲われて撃破されていたことだった。ところがこちらに対しては、ジェット戦闘機はさほど有効な兵器ではなかったのである。

つまり確かに当時のジェット戦闘機は速度性能だけは抜群だったが旋回性能はむしろ鈍重だった。それゆえ確かに高高度でB17爆撃機めがけてジェットエンジン全開で襲いかかったときはまず無敵だったが、低空で連合軍の戦闘爆撃機に挑むとなると、その鈍重さ故にさほど効果がなく、むしろそれには高性能のプロペラ戦闘機を充てた方がまだしも有効だったのである。

つまりジェット戦闘機は、必ずしも空のあらゆる場所で王者として君臨して、ヨーロッパの空を支配するというほどの力はもたず、単にドイツの工業生産力の息の根を止めようとする爆撃機を墜として都市を空襲の脅威から解放し、ドイツの工業生産に一息つかせるだけの役割しか果たせなかったはずである。

仮にジェット戦闘機が完璧に計画どおりの戦果を上げたとしよう。この場合一息ついたドイツがなすべきことは、安全になった航空機工場にフル操業させて、プロペラ戦闘機も含めた戦闘機全般の大増産に乗り出すことであり、これによって地上軍の上空から連合軍機を排除する。そして次の段階として工場は生産の主力を戦車の増産に移行し、空からの脅威から解放されたドイツ戦車部隊が連合軍をドーバー海峡まで押し戻す。

つまりこれだけの手順を続いて踏んでいかない限りは、西部戦線の逆転は不可能だったのである。これを見るだけで、たとえジェット戦闘機Me262の量産が軌道に乗ったとしても、戦況逆転は当時のドイツにとって遥か彼方にあったことが理解できるというものである。

(3)新型Uボート・U−21型は戦況を逆転させ得たか

ところがこれに対して新型Uボートの場合、状況は根本的に異なる。U−21型と呼ばれるこの新型Uボートは、水中で高速を出す能力をもち、当時の水準を10年は抜いていると言われる高性能艦であり、旧ソ連海軍がこれをベースに模倣して作った潜水艦は、比較的最近まで実際にソ連海軍で使われていたほどである。

戦後米海軍がこれをテストした際に、当時の米海軍選り抜きの最高のソナー班が模擬戦でこの艦に挑んだが、襲撃から離脱までを何一つ探知できなかったと言われる。つまりもし当時ドイツ海軍がこの艦を大量に繰り出してきたならば、連合軍側としてはそれを防ぐ手段を何一つもっていなかったということになり、あらためて海軍関係者は背筋が寒くなったという。そしてベルリンが陥落したとき、この艦100隻が建造中であり、2隻だけが完成して出撃寸前の状態にあった。

ではもしこの艦100隻が本当に出撃していたら、西部戦線には一体どんなことが起こっていたのだろうか。

それを知るためには、当時の連合国ではほとんどの兵器や軍需物資が米国の工場で生産され、それが商船に積まれて大西洋を通って英国に運ばれていたことを念頭に置く必要がある。そのためもしこの新型Uボート100隻が大西洋に出てきた場合、その生命線である大西洋を通る商船は片端から沈められ、数か月のうちにこのシーレーンは破局に陥ることだろう。

そうなると、これまで西部戦線において山のように潤沢な物量でドイツを圧倒してきた連合国のヨーロッパ地上軍は、突如として物資欠乏の脅威に直面することになる。つまりこれまでのような、兵器が破壊されてもそれを簡単に新品と交換するなどという贅沢な物量作戦は許されなくなる。

そしてUボートが本格的に大西洋でタンカーを撃沈していくと、これまで快進撃を続けてきた戦車部隊には燃料が不足し始め、皮肉にも戦車装備台数が充実していればいるほどそれは単なる役立たずの鉄屑と化してゆく。つまりせっかくドイツ国境を越えて進撃してきた連合軍は、燃料と弾薬の不足で急速に戦闘力を失ってしまうのである。

ところでそれまで連合軍は、地上軍が危機に陥ったときにはほとんど常に圧倒的に強力な空軍を守護神として登場させ、その力でいつもドイツ軍に対して優位を保ってきた。ところがこのようにして危機に陥った地上軍が、これまでのように空軍力に救いを求めても、今回ばかりはそういうわけにはいかない。

なぜならそれらを飛ばす航空燃料も米国の油田と製油所で生産され、大西洋を通って英本土に送られているのである。それらがUボートに沈められてしまっているのだから、英本土の基地から出撃するそれらの航空機すらも燃料不足で飛べなくなり、滑走路で空しく朽ち果てるしかなくなってしまうだろう。

この有様では、ドイツ国境を越えた連合軍は戦車や車両は一切動けず、空からの援護も失ってしまうことになる。そのため今まで鼻歌まじりでベルリン突入ができると信じて疑わなかった連合軍将兵は、それまで想像すらできなかったことだが、重装備を捨てて徒歩でフランスまで戻り、追い討ちをかけてくるドイツ軍を防ぎながら命懸けでドーバー海峡を渡って英本土に逃げ帰る以外になくなってしまう。

そして英本土まで逃げても、そこすら安全な避難所ではあり得ない。Uボートの活動が止まない限りは英国経済そのものが破局に陥り、また英国は食糧すら海外からの輸入に依存するため、逃げてきた数百万の連合軍将兵は英国民もろとも飢餓に瀕することだろう。もしそれまでに対抗手段を講じられない場合、ドイツとの講和という事態さえあり得ない可能性ではなくなってくることになる。

無論そのUボート100隻を就役させること自体がすでに夢物語だと言ってしまえばそれまでであるし、またこうすんなり物事が運んだとも思えないが、それにしてもこう考えてみると「ドイツはUボートにすべてを賭けたほうが賢明だったろう」というチャーチルの言葉がよく理解できるというものだろう。

つまりわざわざジェット戦闘機を量産することなどをしなくとも、U−21型の生産にすべての人員と資材を投入すれば、それだけでB17を行動不能に陥らせることができるばかりか、同時に西部戦線の戦況も一変させる可能性を秘めていたことがわかる。

逆に言えばドイツはこの局面では、むしろたとえV2号やジェット戦闘機、新型戦車の開発などを全部中止することになったとしても、すべての資材と人員をこの新型Uボートに最優先で投入すべきだったのであり、あるいはそれこそヒトラーの犯した最後にして最大のミスであったかもしれない。

それはともかく、たった数千人のUボート乗員が、陸軍兵士100万人と空軍パイロット数万人に勝る働きをすることができるのであり、少なくとも連合軍対潜部隊が有効な対抗手段を見出せない限りは、それを阻止することは現実に不可能なのである。

このことを見ても、一見目立たない潜水艦という兵種がいかに凄まじい威力をもっているのかが理解できる。

対日戦の真の功労者−−米潜水艦

一方太平洋戦争末期の日本の崩壊についても、潜水艦の果たした役割はどういうものか一般にはイメージの上では過小評価されているきらいがある。

終戦直前には、日本は単に前線で敗走しているだけでなく、国家の工業生産力そのものが崩壊状態に陥ってしまっていたが、それは一般にはB29による工業地帯への爆撃によって起こった現象だと錯覚されることが多い。

しかしこれは実は米海軍の潜水艦が行なったことだったのであり、ある意味で潜水艦は、太平洋戦域での米軍のあらゆる兵種のうち日本の崩壊に最も功績のあった兵器だったという言い方もできないわけではないのである。

実のところB29の貢献度というのは、戦略爆撃の面ではあまり大きなものではなかったらしい。というより、そもそも当時の「戦略爆撃」の効果の話がかなり誇張されていたようである。

戦前のいわゆる空軍万能論者たちは、工業地帯への爆撃によって相手国の工業生産を崩壊させ、またその一方で大都市に焼夷弾を落して焼き払うことで一般市民の士気を崩壊させれば、空軍だけで戦争の決着をつけることができると盛んに宣伝していた。ところがいざこれを実行してみると、実情は相当にかけ離れたものだった。

まず一般市民の頭上に焼夷弾を降らせることは、前宣伝とは逆に一般市民の士気崩壊を招くどころか、逆に彼らの憎しみをかき立てる役にしか立っておらず、むしろ士気と結束を高める効果を及ぼしていたというのが、戦後の一致した評価である。

では前者すなわち工業力の破壊についてはどうだったろうか。意外なことに、工業地帯への爆撃というものはその外見的な凄まじい破壊力とは裏腹に、ほとんど工業生産の低下につながっていない場合が多かったのである。

特に爆撃を受ける側が巧妙な疎開計画を実施していた場合、その効果はがっかりするほど少ないものとなり、実際ドイツの工業都市に対してB17の大群が凄まじい猛爆撃を連日繰り返していた時期には、ドイツの兵器生産は低下するどころか逆に増えていたのである。

本当のところ空軍が初めて空軍力だけによる戦果を示す機会を与えられたのは、第二次大戦の後、ベトナム戦争でのいわゆる「北爆」においてであったが、後の調査ではこの戦争の全期間で天文学的な量の爆弾を投下したことによる効果は、ほとんどゼロに等しかったという驚くべき結果が出されていた。

この話を念頭に置いて本題に戻ろう。つまり日本の工業力の崩壊に対してB29の貢献度はどの程度だったのだろうか。結論から先に言えば、B29が工業地帯への爆撃を開始する以前に、すでに日本の工業生産はほとんど崩壊していたのである。

日本はすべての石油、鉄鉱石、ボーキサイト、天然ゴムを海外からの輸入に依存していた。ところが日本は開戦に際して、これを運ぶ船舶の損害の見積りに対して非現実的な数字を信じ込み、ろくな船舶生産計画もシーレーン防衛計画も抜きで戦争に突入してしまった。このため戦争後期になると、米潜水艦はほとんど無防備に近い日本の商船を片端から撃沈していった。

それゆえ日本の国内には工業原料が不足し始め、多くの工業施設が原料不足から次々に操業停止に追い込まれていったのである。その後に大規模に始まったB29の爆撃は、このようにして半ば錆びつき始めていた工業施設の廃虚をあらためて二重に叩いていたに過ぎなかった。また操業を続けていた工場も、疎開の手間による操業効率低下のほうが、爆撃そのものによる効果より大きかったと言われる。

こういったことを見ても、日本の崩壊に対して潜水艦の貢献がいかに大きかったかは容易に想像できる。もし極端に誇張した表現をとるならば、太平洋戦域にある米軍の他のすべての兵種(ただし原爆を例外とする)は、日本側の対潜兵力を拘束するために存在していたという言い方も、あながち不可能ではないのである。

つまり空母や爆撃機が日本に攻撃をかけるのは、日本側をその対応で手一杯にさせて対潜戦力を充実させる余裕を奪うことで、米潜水艦が思うままに活動できる環境を維持していた点に最大の意味があったということである。無論これは極端な誇張であるが、もし仮に米軍が最初からこのような戦略思想のもとで戦争をやるつもりでいたとしても、それは十分に可能であったろう。

商船1隻の撃沈はどれほどの戦果に相当するか

このように第二次大戦においては(ロシア戦線を除けば)航空機と潜水艦が実質的な主役であったと言っても過言ではない。実際ドイツでは空軍の戦闘機パイロットと海軍のUボート部隊の2つの部門には最後まで志願者が殺到していたと言われるが、それはある程度この事情を反映していたのかもしれない。

しかし潜水艦の場合、空母などの大型艦を撃沈したというなら戦果のほどはよくわかるが、地味な通商破壊戦によって商船1隻を撃沈することがどの程度の戦果なのかは少々ぴんとこない部分がある。そこで、商船1隻の撃沈にどの程度の価値があるのかについてここで少し調べてみよう。

第二次大戦中にUボートが最大級の戦果を上げた戦例として、「PQ17船団の襲撃」というものがある。これはソ連に軍需物資を援助するために英国からソ連のムルマンスクに向かう「PQ17」という船団を、Uボートと航空機が共同で襲い、数日の戦いでこの船団を壊滅させてしまったという戦いである。

このときUボートと航空機は合計24隻の商船を撃沈したのだが、これによって失われた積荷の兵器のリストは次のとおりである。すなわち、飛行機210機、戦車430両、各種車両3350両、その他軍需物資多数である。

これは全く驚くべき量というほかない。これがどれほどの量であったかを調べると、例えば戦車の場合、東部戦線においては戦車1個師団あたりの戦車装備数が150〜180両であったから、これは戦車師団に換算して実に3個師団分の装備が全滅したに等しい損害だったのである。もし地上で戦車3個師団を全滅させるほどの戦いが起こっていたなら、それは大勝利として戦史に大きく記載されたことだろう。

比較のために記しておくと、東部戦線において1943年に発生した独ソ最大の激突である「クルスクの戦い」の期間中の7月12日、「史上最大の戦車戦」と呼ばれた「プロホロフカ大戦車戦」が発生した。

これを上回る規模の戦車戦は現在に至るも事実上存在していないが、この戦いにおける両軍の損害は、それぞれ300両程度だったという。つまりこの「PQ17」船団の襲撃でドイツがソ連に与えた戦車430両の損害は、驚いたことに装備の撃破という点ではこの史上最大の戦車戦をも上回っていたのである。

「クルスクの戦い」全体と比較しても、勝ったソ連側の損害が戦車2000両、負けたドイツ側の損害が戦車1000両であるというから、海上で失われた430両はそれぞれと比較しても実に1/4から半分の量に相当している。実際たった数日で430両より多くの戦車が失われるような大戦車戦などというものは、第二次大戦の全期間を通じても数えるほどしかなかったのである。

一方このデータを商船1隻当たりで見てみると、商船1隻当たりの撃沈で海の藻屑となった装備は平均で、飛行機約10機、戦車20両、車両140両といったところである。この数字を見れば、一見地味に見える商船1隻の撃沈がどの程度の価値をもっているかがわかるだろう。

Uボート1隻の乗員は数十名であるが、地上で数十名の部隊が相手側にこれだけの損害を与えられれば大変なものである。そしてこれはあくまで積荷だけの話であり、これを運んでいる商船自体も海底に沈むことになるのは言うまでもない。

戦史の中で、ソ連向けの船団が撃沈されたなどという記載はおよそ読む者の注意を惹くものではないが、このように注意深く検討すると、それが実は玄人目には大変な戦果であったことがわかる。

授勲基準から見た商船撃沈の価値

また当時のドイツの軍首脳が商船の撃沈をどのように評価していたのかを知るために、授勲の基準についても見てみよう。およそ当時のドイツの軍人であれば誰でも憧れの対象としていた勲章が、首につけるいわゆる「騎士鉄十字章」であり、これは決して安易に乱発されなかったため、大変に名誉とされた。

Uボートの場合、商船5万トンの撃沈によって、艦長はこの「騎士鉄十字章」を授与される資格ありとされる。商船1隻の平均トン数は大体4千〜5千トンだから、要するに商船10隻撃沈で「騎士鉄十字章」が与えられるわけである。

一方において、Uボートが戦艦や空母などの大型艦を撃沈した場合、艦長にはそれだけで即座にこの「騎士鉄十字章」が与えられていた。要するに商船10隻の撃沈が戦艦や空母1隻の撃沈とほぼ等価であると見なされていたことになる。

比較のため空軍の基準について見てみると、戦闘機パイロットの場合、西部戦線では50機撃墜のスコアで、また相手が弱くて容易に撃墜数を稼げる東部戦線では150機程度のスコアでこの「騎士鉄十字章」が与えられていた。(ドイツ戦闘機パイロットは平均で列国の3〜10倍の撃墜数を誇っていたから、連合軍パイロットの感覚だとこれは15機程度のスコアに相当すると見てよいだろう。)

このように見てみると、ドイツが商船撃沈の価値というものを割合に正当に評価していたことがわかる。またそうであればこそ、Uボート部隊は海軍の中の最も優秀な若者たちを志願者として引きつけることができたのである。

一方当時の日本海軍はこれとは対照的に、頑迷な大艦巨砲主義の信者の発言権が大きく、シーレーン攻撃の価値というものは極めて低くしか認識されていなかった。

さて以上が潜水艦の価値に関する最も初歩的な解説であるが、ともあれこれらのエピソードをざっと眺めるだけでも、玄人筋にとって潜水艦によるシーレーン攻撃というものがどれほどの重みをもって捉えられていたかがよくわかるであろう。

ゲリラ戦と潜水艦戦略の違い

ところでちょっとここで注意しておくが、日本人はよく、潜水艦戦略とゲリラ戦の戦略を似たようなものだと錯覚して混同してしまうことがある。しかし実は両者は根本的に異なるものであり、そこをきちんと認識することは意外に重要なことである。

その最大の違いが何かと言えば、それはゲリラ戦が基本的にコストの安い中古兵器を装備した第二線戦力を用いて行われるのに対し、潜水艦戦略は高度な技術の新兵器から成る第一線戦力を用いるものだという点である。

そのためゲリラ戦は、単独では決して屈敵手段とはなり得ず、せいぜい相手の背後を少々うるさがらせることしかできない。そのため純粋に物理的に見た場合、ゲリラは相手側が正面に別の強大な敵を抱えていて、双方の正面兵力がそこで手一杯になっている時に、その背中を蚊のように刺して回るというのが、その出来ることの限界である。

むしろゲリラ戦の本質は宣伝戦にあり、戦線の背後でせいぜい小屋を焼いたぐらいのことを針小棒大に誇大宣伝して、あたかもその蚊が重要なプレーヤーであったかのように周囲に錯覚させ、その政治効果を自らの力に変えることがその要諦である。(そのせいか、ゲリラ戦の指導者というのはラテン的な弁舌巧みな大衆扇動家であることが多く、歴史的にもゲリラ戦に最も適するのはスペイン・ラテン民族だと言われる。)

一方潜水艦戦略はこれとは対照的に、それ自体が第一線戦力である以上、もし相手国のシーレーンを完全に切断してしまえれば、それ自身が屈敵手段となり得る。

陸軍作戦の場合、前線後方の補給線をなす輸送用トラックを、ゲリラや挺進作戦部隊が襲って何両か焼き払ったところで、それが大局に大きな影響を与えるなどということは滅多になく、その種の補給線攻撃自体が屈敵手段となることは、基本的にないと言って良い。

ところが海上の補給線というものは、先ほども具体的に数字で見たように、それとは規模が全く異なるものであり、その規模の違いはこれを質的にも完全に次元の異なるものとしてしまっている。それゆえ相手側の反応も、単にうるさく思うなどという生易しいものでは到底すまず、国家の存亡を賭けて、持てる力のすべてを対潜作戦に投入しなければならない。

そのため両陣営とも冷徹な計算に基づく戦略体系を必要とし、オペレーションズ・リサーチという学問の誕生のきっかけが連合軍の対Uボート作戦であったことは、偶然ではない。

このように、実はゲリラ戦と潜水艦戦というのは、その本質において全く対極に位置するものなのである。事実、両者を似たようなものだと錯覚している人は、「シーレーン攻撃がそれ自体、屈敵手段となりうる」という重要な事実を認識できていないためにそう錯覚している場合が多く、それだけで潜水艦戦について語る資格がないと言われても仕方がないだろう。それゆえ読者はこの点を十分に理解されたい。

無形化世界の知的シーレーン

さてそれならばこの、しばしば戦争全体の勝敗の鍵となりかねないシーレーン攻撃というものは、無形化世界ではどのようなものに相当するのかについて、あらためて述べておこう。

まず「知的シーレーン」が何であるかに関しては、「無形化世界の力学と戦略」で述べた通りである。

すなわち文明社会は自分を維持するため、それを支える技術者を一定数保有し、彼らを知的世界の最先端まで進出させて活動させ続けなければならない。

そして技術文明のレベルが高くなればなるほど、その最先端までの進出距離は増大してしまい、文明社会は最先端の背後に質・量ともに長大な「知的シーレーン」を抱えることになる。

実際そこは文明社会の一つのアキレス腱と言っても良く、その知的シーレーンを維持できねば文明社会や産業社会は自分を維持できないのである。

そしてまた、そこに「技術思想」という形で何らかの別の思想が入ってきた時には、その支配力というものは極めて強力なものとなり、他のどんな手段を用いても基本的にそれを阻止できない。

実はその技術思想なるものが社会に与える効果は、一般には単に新製品開発を行なう研究所の中に留まって、別に広く一般社会へ出て来るわけではないと考えられがちである。

しかしもしそのように考える人があったなら、恐らくその人は江戸時代末期に「和魂洋才」が可能だと考えた人と似たような間違いをしていることになるのである。当時幕末直前に、彼らは西洋砲術や航海術、医学などの知識は単に道具として導入すればよく、それらは一種の職人に委せて、支配体制自体は封建制度を続けることで、現体制を維持できると考えた。

ところが現実には造船や医学の方から技術思想を通じて西洋思想が入ってきてしまい、ついには政治面でも従来の支配体制を倒壊させてしまったのである。

また現代の資本主義経済社会を眺めても、その実質的支配者がマーケット、メディア、そしてお役所の三者であることに異論を唱える人はあるまい。ところが良く考えると、この三つともが「数字」によって動いている組織である。つまり「数字を制する者は世界を制する」のであり、そしてその数字を求める技術は、結局はその過程を何らかの形でその種の知的シーレーンに依存してしまっているのである。

要するに、ある分野に関して、その教科書を押さえることで技術者の技術思想を制することは、一種の戦略的アプローチとしてみた場合、現代世界において想像を遥かに上回る巨大な意味をもっており、その意味はシーレーン攻撃とほぼ同等のものとして捉えることができるというわけである。

シーレーン攻撃の理論からわかる重要な原則

ところで戦略の一般的な原則として、補給線への攻撃の効果というものは、いわば指数関数的なカーブのように、最初の立ち上がりは非常に悪いが、かなり時間が経った後に急速に強力に効いてくるということが、経験的にも知られている。

つまり本質的にそれは、長期間にわたって間断なく続行することで、はじめて効果が現われる性格のものである。(実はそれが、陸でのゲリラの散発的な補給線襲撃がさほど効果がないのに対し、潜水艦による継続的なシーレーン攻撃が一国を屈服させる力を持ちえる一因となっている。)

つまりこの原則を知的世界に適用すると、やはりこの場合も同様に、その「長期間にわたって間断なく続行する能力」という条件が満たされるか否かが、最終的な結果を大きく分けてしまうことになる。ところがこのような形で潜水艦戦の理論を知的世界の戦略にフィードバックさせてみると、それはこの戦略に関する一つの意外な解答をわれわれに教えることになるのである。

それは、思想の影響力というものは、一般に想像されるものとは全く逆に、分厚い記念碑的名著の中の深遠な哲学が及ぼす影響よりも、むしろ「技術思想」という一見目立たない部分が社会に与える影響の方が遥かに巨大であり、知的シーレーンに対するアプローチも、後者を最終的な目標として狙うのでない限り、あまり効果はないということである。

なぜなら前者の場合、その効果は花火のように派手ではあるが、実際の効果は単独では比較的短時間しか続かない。一方後者はそれとは対照的に、一見地味ではあるが、その作用は極めて長期間にわたって間断なく継続的に及ぼされる。

つまり一般的な常識からすれば意外なことだが、シーレーン攻撃の戦略原則に照らしてみた場合、その有効性の条件を満たしているのはむしろ後者なのである。

旧ソ連の隠れたアキレス腱

そしてこの事実を踏まえて、かつてのソ連の置かれていた状況を改めて再検討してみると、今まで見えなかった一つの戦略的な構図が見えてくる。

それは、あるいは当事者たちさえ明確には気付いていなかったことかもしれないが、当時のソ連は実は潜在的に致命的なアキレス腱となりかねない一つの知的シーレーンを抱えていたということである。

そしてソ連の国家戦略は、見ようによっては国の体制全体がその知的シーレーン防衛のために設計されていたと言えなくもないのであり、それは一つの技術思想の侵入を阻止するということに焦点が置かれていた。(もっとも「技術思想」と言っても、それは理系の技術者のためのものではなく、むしろ経済学の範疇に属するものであって、もっと広く「社会を運営する技術」という意味での技術思想ではあったが。)

ではその「技術思想」とは何だったのかと言えば何のことはない、それは要するに「一般に社会の物事は、需要と供給が一致する均衡点で決まるのであり、その均衡点を達成するよう社会を運営せよ」ということであり、彼らはこの技術思想の侵入の阻止を最優先課題とせざるを得なかったのである。

一見無害で当たり前のように見えるこの技術思想だが、実は良く見るとこれほど当時のソ連型社会主義計画経済にとって危険な代物はなかったと言ってよい。なぜなら計画経済とはジグソーパズルよろしく物の価格体系を一分の隙もなく定めることによって成り立つものであるが、およそ物の価格というものは、一つが定まると他のすべてが芋蔓式にそれに引きずられて決まってしまうものである。

つまり計画経済が定める価格体系と自由経済がもってくる価格体系は、あたかも別の小宇宙のようにそれぞれ一個に完結したものであり、どこか1個所からでも相手の本格的な侵入を許してしまうと、全体が相手に支配されてしまいかねないことになる。

ところが、もし当時の計画経済を支えていたテクノクラートたちの間にこの思想が侵入して共有されてしまうと、計画経済のプランのあちこちにほころび穴が開いてそこから西側経済が侵入する危険が生じ、その穴を繕うためにまた別の部分が狂い、ということを繰り返すうちに計画経済全体が破綻し、結局はそれは成し崩し的に西側経済に呑みこまれてしまっただろう。

そして当然そうなれば、もう経済面で鎖国をして軍事力で対抗するというソ連の国家戦略自体も崩壊してしまう。そのためソ連の国家戦略はこの技術思想を追放しておかなければ最初から成り立たず、スターリン的な情報統制社会も、鉄のカーテンも、極論すればその目的はこの技術思想の侵入を阻止することにあったとさえ言えなくもないのである。

考えてみると、知識人が大衆に向けて自由主義思想を説こうとした時などは、軍隊やKGBの力で簡単に押さえ込むことができる。しかし社会の中枢部を支える専門家たちの間にこの技術思想が入り込んでしまったとなると、それを除去することは遥かに厄介で、何しろ経済の運営が彼らに依存している以上、彼らを全部逮捕していまえば今度は国家経済の運営自体が立ち行かなくなってしまう。

つまりスターリンとしては、その技術思想から国全体を遮断するためには、単なるKGBによる言論統制などというものよりも一桁スケールの大きな策をもって臨むほかなく、それゆえにこそ最初から西側との知的世界との断絶を図らねばならなかったのである。

そして彼は現実にある程度はそれに成功したのであり、事実、ソ連崩壊後に一種の占領軍としてロシアに乗り込んで行った西側の経済専門家たちは、ロシア社会全体がこの技術思想そのものを事実上持っていなかったことを知って驚くことになるのである。

つまりこれこそが、ソ連が潜在的に抱えていた最も致命的な弱点としての知的シーレーンだったのであり、それを西側の知的勢力と洋上で直接対抗させることはできないと判断したスターリンは、最初からその知的シーレーン全体を非効率を承知で陸の内部に収容し、いわば閉鎖された内海で育てた技術者・官僚だけで知的シーレーンをまかなおうとしたというわけである。

しかしその非効率性が結局は足かせとなり、西側経済への追随を不可能としてしまって、最終的に冷戦および準三次世界大戦への敗因となったわけだから、確かに隠れて表面に出てきてはいなかったものの、それでもこの知的シーレーンがまさに冷戦および準三次大戦全体の鍵を握る存在であったことに、あらためてわれわれは気づくのである。

イスラム文明の場合

またこれと同様のことは、現在のイスラム世界についても言えるだろう。およそ現在のイスラム世界にとっての最大の悩みの一つが、近代化を行うために技術者を育成しようとすると、しばしばその際に技術者の頭脳の中に西欧文明絶対主義が同時に侵入しがちだということである。

そしてそれが技術思想を通じて入ってきてしまうと、その影響は他の経路によるものよりも遥かに継続的で強力であり、かつそれを排除することが基本的に困難であることは、先ほどの場合と同様である。

つまりイスラム諸国の立場からすれば、自国のホープとしてわざわざ高い金をかけて育成したはずのエリート技術者が、無意識のうちにイスラム文明を内部から破壊する尖兵になりかねないわけだが、しかし一方でそれを行わねば、いつまでたってもハイテク産業と経済を支える技術者を育てることができない。

つまりどちらに転んでも自分の文明の独立を維持できないというジレンマに陥ってしまっているわけで、これなどは知的制海権がないために知的シーレーンの確保ができなくなるというパターンの、典型的な実例なのである。これだけを見ても、知的シーレーンの問題というものが、現代世界で如何に巨大な潜在的意味を持っているかが理解できるというものだろう。

陸軍人の鈍い認識力

しかし日本国内で、骨の髄まで陸軍的思考パターンがこびりついている人に向かって、この知的シーレーンの問題について説明しても、彼らはしばしばそれを単に経済や技術の国際競争力を維持するための「教育」という退屈な問題として一くくりにし、問題全体を一桁ほど矮小化して勝手に納得してしまいがちである。

確かに現在の日本の立場での防衛的な意味に限って言えば、一応日本はこれまで良くも悪くも、米国の知的制海権の内側でその衛星国として生きてきたため、その延長で生きていこうとする限りにおいては、これを単なる技術者育成の頭数の問題程度のものとしか考えないというのもあながち間違いではない。

しかし以上のように海軍戦略的な視点からみると、その国際社会での秘めたる戦略的な攻勢能力たるや、現在の日本がもっている軍事力、経済力その他のすべての力と比べても、それを遥かに上回るほどのものであることがわかる。

そしてこの無理解を意識した上であらためて過去を振り返り、どうして太平洋戦争時の日本の指導部があそこまでシーレーン問題に対して鈍い理解のまま戦争に突入していったのかという謎について考えたとき、どうもここにその理解の鈍さを生み出す共通した思考パターンの存在を感じさせて、何だか妙に納得してしまうのである。

しかしだからといって、今回もどうせ日本人の理解力がその程度のもので終わってしまうだろうと諦めてしまうのは早計であろう。なぜならば一般に国家にとって過去の敗北体験というものは、しばしば賢明に利用することで次の戦いの勝利の源とすることができるものだからである。

それを考えると、せっかく日本は一度潜水艦によって敗戦に追い込まれた貴重な体験をもっているのだから、むしろこれはそれを無形化した未来に活かす絶好の機会であると、肯定的に解釈することもできなくはないのである。

潜水艦戦略がわれわれにもたらす重要な認識

ではこれまでにわかったことをまとめておこう。以上の分析だけでもすでにわれわれは、従来知りえなかった重要な認識に達していることがわかる。

すなわち潜水艦戦略のフィルターを通して見てみると、世界が一つの意外な戦略的な構図を隠していたことが見えてくるのである。すなわちそれは、

・20世紀の戦争(軍事的・無形化戦争の双方)は、そのすべてが、何らかの形でその戦争全体の鍵を握るシーレーンもしくは知的シーレーンというものを、少なくとも1本は抱えていた。

・その攻防は一見地味ではあるが、高度な戦略レベルから見ると、しばしば他のいかなる戦場の戦いよりも決定的な意味をもっていた。しかしいずれの場合でもその真の重要性を正確に認識している人間は少数であり、逆に言えばそれを認識している人間がどの程度存在するかが、しばしば国家の命運を分けた。(太平洋戦争の日本の場合、国家の指導者はそれを認識しておらず、それは致命的な敗因の一つとなった。)

・無形化した知的シーレーンの場合には、一般にその知的シーレーンの最も致命的な心臓部は、やや意外なことにむしろ「技術思想」という一見目立たない部分にあり、そこを攻めることが最大の効果をもたらす。

ということである。

これは恐らく今後の無形化した戦争においても大体適用できる一般原則であると想像されるが、そうだとすれば、これを認識しているか否かは、今後の世界を生きる上でもやはり決定的な意味をもつことになるわけであり、そしてこの重要な認識は、潜水艦戦略に関する高度な分析を一旦経由しない限り、まず絶対に得ることのできないものなのである。

潜水艦の戦術

先ほどまではシーレーン攻撃というものが如何に威力のあるものであるかについて、その意義をやや強調する形で述べてあった。ところがこれから潜水艦戦略の詳細について述べていくとなると、今度は逆にむしろそれに対する反省のように、それに対する否定的な側面のいくつかがクローズアップされてくることになる。

それというのも、実はもっと深く突っ込んで理論の根源から考え直してみると、その奥にはもっと複雑な戦略のメカニズムがあって、ついには先ほど述べた結論とは正反対に、一般的な通説と異なって、実は潜水艦を通商破壊に用いることが本当に適切であったかについて疑問符がついてくるためである。(それゆえ以下に書かれている内容は、通常の潜水艦戦略の解説書とは少々異なる部分がある場合もあるので注意されたい。)

そしてそれを論理的に分析するために、予備知識として次に潜水艦の戦術面について述べ、そしてそれに基づく形でその問題をあらためて考えてみることにしよう。

一般的な潜水艦戦術

まず一般に、なぜ潜水艦をシーレーン攻撃・通商破壊戦に振り向けることが常識と考えられているかについては、それは先ほど述べた論拠とは別にもう一つ、当時の潜水艦の能力限界という要因が上げられる。

それは、当時の潜水艦にとっては空母や戦艦などの主力戦闘艦を狙うことが、当初思っていたより難しかったという技術的な制約があり、それゆえに商船を狙った方が良いと結論されていたからである。それゆえまずそれが何故だったのかを知ることが、この議論の根底として必要であり、そのため潜水艦の戦術というものについて、以下に見てみよう。

まず、第一次および第二次大戦における潜水艦というものは、能力の点でほぼ次のような特性をもっており、ある意味でその特性こそが戦術、ひいてはその戦略を支配することになっていたと言える。

この時期の平均的な潜水艦は、浮上している時にはディーゼル機関によって15ノットから20ノットの最高速度を出すことができた。しかし潜航時には空気の供給が途絶えるため、電動モーターによって5ノットから10ノットの速力しか出すことができず、バッテリーが上がってしまうまでに可能な水中機動能力は平均3ノットで20ないし30時間の行動がせいぜいで、その後は再び浮上して充電をしなければならない。

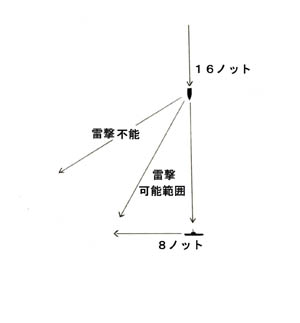

そして潜水艦の戦術の場合、最も重要なのは次の点である。それは、通常の襲撃においては、潜水艦が潜航状態で水上艦船に対して魚雷を発射する場合、走りながらそれを行うことは稀だということである。

むしろ一般には、あらかじめ目標の進路前方の位置に進出し、そこで機関を止めて静止状態で待ち伏せするのが通常の方法である。

実際、相手を全速力で追跡しながら魚雷を発射するというのは極めて不利なことである。それはこちらのスクリューの騒音を相手側に聞かれやすい一方、全速航行中はこちらのソナーは効きが悪くなる。また潜望鏡を水面の上に出すと、それが立てる白波も発見されやすい。

それに対して相手の前方で潜航したまま静止状態で待ち受ければ、こちらは一切音を立てることなく、またこちらのソナーは最良の感度の状態を維持したままで、相手が自分から射程距離内に入ってきてくれる。

そのため潜水艦による襲撃の第一の要点は、相手の進路をなるたけ正確に予測し、その前方に進出して音を立てずに待ち受けることにある。つまりこちらの速度と相手の速度を頭に入れて、未来の相対位置に関する作図を行なう必要があるわけで、そのため昔からよく「優れた潜水艦の艦長になるためには優れた数学者でなければならない」と言われたものである。

そしてこれは、現代の原子力潜水艦が水上艦艇を攻撃する場合においても、基本的には同じである。

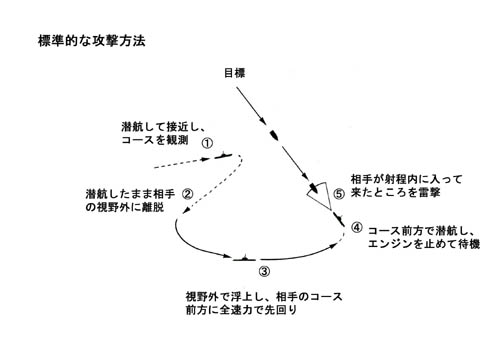

最も標準的な攻撃方法

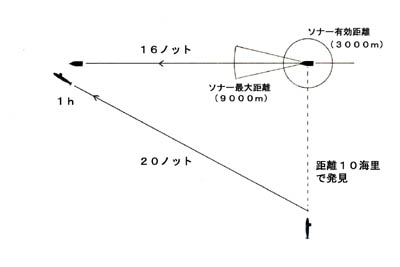

では最も標準的な襲撃方法についてもう少し詳しく述べてみよう。まず潜水艦が水平線上に目標を発見した場合、ひとまず潜航して目標の方向に針路をとって接近する。しかし実はこの接近は観測のために行われるのであって、攻撃のためではない。

そして十分接近した時点で、潜望鏡を通じて正確な観測を行ない、相手側の針路と速力をなるたけ正確に読み取って、海図に目標の未来位置を書き込んでおく。そしてその後、潜航したままで反転して再び十分遠ざかり、相手の視界の外まで出てから浮上してディーゼル機関をフル回転させ、電池を充電しながら最大速力で相手側針路前方に先回りする。そしてその位置で再度潜航し、静止したまま目標が射程内に接近してくるのを待ち受けるのである。

図1

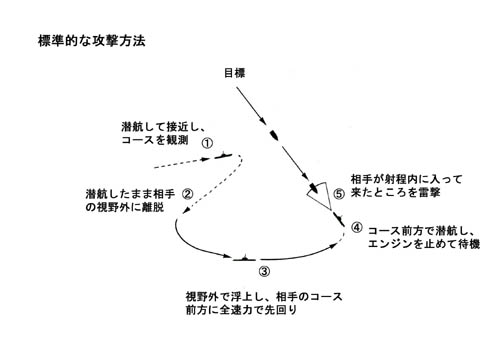

これが最も基本的な潜水艦による襲撃方法である。一方やや余談だが、狙われる水上艦艇の立場では、この基本戦術に対抗するためにどんな方法が有効かを考えると、その一つが、コースをジグザグにとることである。

これは古典的な潜水艦対策の一つであるが、先ほどの戦術に照らすと、潜水艦側が最初に潜航状態で水上艦艇に接近して潜望鏡でコースを読み取ろうとしているとき、実は潜望鏡の中の艦船はジグザグの一辺の上を進んでいるに過ぎないわけであり、単にそれを延長した位置に先回りしても、とんでもない位置で待ちぼうけを食わされるだけである。そのため潜水艦側には、ジグザグコースが真にどの方向を目指しているのかを見抜くことが要求されることになる。

図2

ともあれ潜水艦戦略の何たるかを理解するのには、実は以上の戦術面についての理解が前提となっている。そして第二次大戦の潜水艦理論は、この上にさらに論理を積み上げて成立しているのであり、この前提を知らないと理解に混乱を生じる場合が少なくないのである。

通商破壊の理論的正当性

さてそれではそれを踏まえて先ほどの問題に戻ろう。第二次大戦の潜水艦理論についてあらためて述べると、まずそこでは基本的に潜水艦はシーレーン攻撃あるいは「通商破壊戦」に使うべきものであるとされている。

そして主力艦を狙うために用いるのは誤りであるというのが常識とされ、その失敗例としては、商船には目もくれず空母や戦艦ばかりを狙おうとした日本の潜水艦戦術が上げられているのが普通である。

ところが潜水艦登場以前の時代の古典的な海軍戦略のバイブルであるマハンの「海上権力史論」を見ると、この本の中ではとにかく「通商破壊戦」の語句は帆船時代以来から一貫して、海軍戦略において誤った概念として否定的に語られている。

すなわちこれによれば、一般に海軍艦艇が通商破壊を行うのは邪道であって、海軍は持てるすべての力をもって相手側の主力艦隊を撃破することに専念すべきであるという、「艦隊決戦思想」が語られ、通商破壊戦に幻惑されたフランス海軍の例がその失敗例として記されているのである。

一体全体どちらが正しいのだろうか?しかしこの混乱は、潜水艦戦略の一般的な説明において、

・商船を狙う通商破壊戦というものが一体、本来戦略的に効果のあるものだから潜水艦がそれに従事すべきだったのか、

・それとも潜水艦の能力限界ゆえそうせざるを得なかったのか、

その真相があまりはっきり書かれていないことに原因がある。

そして結論から言うならば、それは潜水艦側の能力限界ゆえやむを得ずそうしていたのであって、本来なら潜水艦といえども相手側の主力艦を狙えるならそれに越したことはない。ところが潜水艦には商船は簡単に狙えても軍艦は狙いにくいから、やむなくそれを行ったに過ぎないのである。

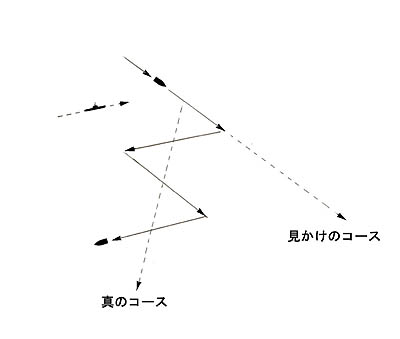

そもそもマハンが通商破壊は邪道であると言ったのは次の理由による。まずそれは基本的に水上戦の場合、こちらが手持ちの軍艦を集中させてまず相手の艦隊を撃破するのと、手持ちの軍艦を分散させて相手国の商船を狩る経済封鎖をするのとでは、どちらが効率が良いかという比較の話である。

この場合、とにかくこちらが絶対的な制海権を得ていれば、相手側の商船が最初から海を通れなくしてしまうことが可能である。そして制海権を得るには相手側の艦隊を撃破することが第一目標であり、そして相手側の艦隊を撃破するにはこちらが可能な限り艦隊を集中させることが必要である。

そのため最初はまず通商破壊などには目もくれず、全ての軍艦を集中させて相手の艦隊を撃破することが第一である。そしてそれを行ってしてしまえば、後はいちいち商船狩りなどせずとも、熟柿が落ちるように自然に相手のシーレーンは遮断される。

図3

一方最初から通商破壊を主眼に置き、艦隊の集中を解いて商船狩りに使ってしまうのは、それとは全く逆の方向をたどることになり、効率が悪いという以前に、分散しているこちらの艦艇が相手の艦隊に撃破される危険が生じるため、二重の意味でそれは邪道だということになるわけである。

そして実はUボート戦の場合にも、この論理はちゃんと背後に隠れて一応は存在していたのである。例えば第二次大戦の大西洋上では、英国の商船は片っ端からUボートに狙われて、無傷で米国から英国へたどり着けた船団はほとんどないという有様だった。

そのため連合国は、それこそ狼の群れの中を通って羊を送り届けるぐらいの大変な犠牲を払う覚悟で、船団を送り出さねばならなかったのだが、しかし逆に言えば、Uボートの被害によって常に各船団の中の数隻を失うことになってはいたものの、それを承知でとにかく船団は送り出され続けてはいたことになる。

ところがもし英海軍の空母や戦艦など主力艦隊が何らかの形で全滅し、ドイツ海軍の戦艦「ビスマルク」や「ティルピッツ」が大西洋を我が物顔に遊弋し始めたとしたならどうなるだろうか。その場合、船団が洋上でこれらの艦に捕捉されたなら、それらの商船は一隻も逃げられず船団ごと全滅してしまうことになる。つまりこのときには英国はもはや大西洋に船団を送り出すこと自体を最初から断念したであろう。

要するにこの場合はドイツの立場からすれば、いちいちUボートを出撃させて高価な魚雷で商船を一隻づつ撃沈していくなどという面倒なことをせず、戦艦が大西洋に腰を据えているだけで英国の生命線たるシーレーンを一挙に切断できるわけで、効率の点で比較にならないほど優れていることがわかるであろう。

第二次大戦におけるドイツ水上艦隊は、不幸にも建艦計画の完成前に開戦となってしまったため、十分な隻数が揃わず、たとえ艦隊を集結させて英艦隊相手に決戦を挑んでも最初から全く勝ち目がない、というよりそれどころか、ドイツは艦隊を海へ出すことそれ自体が危険という有様だった。それゆえたとえ効率が多少悪くとも、ドイツ海軍はUボートによる通商破壊作戦に賭ける以外なかったのである。

なおつけ加えておくと、ドイツ水上艦隊の場合、どうせ無駄に港内で遊ばせておくぐらいならというわけで、「ビスマルク」以下の主力艦艇は戦争初期には分散して通商破壊作戦に従事した。

つまり主力艦が洋上を広く分散して行動して英国のシーレーンに攻撃を加え、英艦隊にそれらを追い回させて少しでも負担をかけようというわけである。

そのためそのように英海軍を分散させるべく、何隻かの戦艦・巡洋戦艦がばらばらに大西洋上で通商破壊に従事したのだが、その都度、集中攻撃をかけてくる英艦隊に追い回されて、一隻づつ沈められてしまったのである。

「ビスマルク」にしても、結局最後には一度に数隻の英戦艦を相手にする破目になり、この論理どおりに撃沈されてしまった。このように、単独で行動しているこちらの艦は、相手側艦隊に接触されたら確実に撃破されてしまうのだから、時間がたつうちに必ず全滅させられてしまうことになり、水上艦による通商破壊は理論的にも間違いである。

しかし潜水艦の場合は、たとえ単独行動で相手艦隊に接触しても潜航すれば逃げられるので、少なくともその面に関する限り通商破壊への使用は間違いではないわけである。

潜水艦による通商破壊が成立した真の理由

つまり整理すればこういうことである。つまりマハン以来の古典的な海軍戦略で通商破壊が否定されていた理由は

・相手艦隊を撃破して一挙にシーレーンを切断する場合に比べ、効率が悪い。

・単艦では相手艦隊と接触した場合に離脱が難しい。

の2点だったわけだが、潜水艦の場合にはまず後者がクリアされていたため、必ずしも絶対的に否定の対象にはなっていなかった。

そうなると問題は前者だが、これはやや微妙であり、潜水艦の建造・運用コストが非常に安い場合、これがクリアされることも場合によってはあり得ると言える。

つまり潜水艦はこの任務に関しては、乗員たった数十名の潜水艦1隻が乗員数百名の軽巡1隻に等しい攻撃力をもっており、極めてコストが安い。そのためたとえ本来、理論からすれば通商破壊というものがいかに効率が悪くとも、潜水艦のコスト/効果比がそれを相殺してなおお釣りがくるだけのものを備えている場合があるのである。

ただし一般的に通商破壊戦は非常に長期間にわたってコンスタントに続ける必要があるが、特に挑戦者側が通商破壊戦を行う場合、戦争の全期間においてそのコスト/効果比を維持し続けるのは至難の技である。

そしてそもそも一般に戦争においては挑戦者側は、チャンピオンより優位に立てるのは相対的に短い期間だけであるのが普通である。そのため一時的に生じたその優位を最大限に利用して、まず戦術的勝利のきっかけをつかみ、その際に一挙に戦果を拡大して確保できるだけのものを確保し、その後に防勢に入ってそれをなるたけ長持ちさせることで、何とか戦争全体を勝利に導くというパターンをとることが多い。

その点では、主力艦を狙う場合の方がやや一攫千金的というか、とにかく一時的な優位を利用して一挙に戦果拡大を行うことが(難しいことは難しいが)、それでもまだしもやりやすいのである。

要するに話はかなり複雑だったわけで、潜水艦といえども本来狙えるものなら相手側の主力艦艇を狙ったほうがよい。だが前述のような潜水艦の能力限界ゆえ、商船なら狙えるということで、通商破壊を任務とせざるを得なかった。

理論的には通商破壊戦自体は不効率なのだから、潜水艦によるシーレーン攻撃も本来なら不効率の烙印を押されたかもしれないが、そのコスト/効果比が通常の水上艦艇とはかなり異なるものであったため、その効率理論の例外となることができ、結果的に有効な兵器としての立場を確保できたのである。

もっともそのボーダーラインはかなり微妙なものであり、米海軍の場合、潜水艦は大戦末期にはそのコスト/効果比の点で最も日本商船撃沈に一番便利な兵器となっていたため、そこが買われて主役となったが、ドイツのUボートの場合、そのコスト/効果比を、主として「効果」の面でボーダーライン以上に保ち続けることができなかったため、通商破壊戦本来の不効率性が暴露される形になってしまったのである。

そしてまたこの議論を逆に言うと、潜水艦といえどもその建造コストが上昇していけば、その任務の性格も本質的に変貌していかざるを得ないことがわかる。良い例が現代の攻撃型原潜であり、これらは性能も高いがコストも高い。それゆえこれが通商破壊に用いられることなど、効率の点から全くあり得ないと言ってよく、もっぱら空母をはじめ相手の保有する最も強力かつ高価な主力艦艇を攻撃することが任務とされている。

(なお、ここでちょっと言葉の使用の約束をしておこう。一般に「通商破壊」と「シーレーン攻撃」はほぼ同じような意味に使われ、本によっては全く区別をしていない場合もある。しかしここでは「通商破壊」は主として国家経済を支える非軍事的な通商路としてのシーレーンを通る商船を狙うことを指し、一方戦場で前線の背後の補給線としてのシーレーンを通る軍用輸送船、ないしは軍に徴用された商船を狙うことは、「シーレーン攻撃」と呼んで区別することにする。

なお無形化された話題において論じる場合、すべて「シーレーン攻撃」の言葉で一本化する。)

意外に複雑だった日本海軍の誤算の背景

このように見ると、日本海軍の潜水艦用法の最大の誤りとされること、すなわちそれを通商破壊−−対米戦ではここでの用語ではそれはむしろ「シーレーン攻撃」だが−−に振り向けなかったということも、単に愚かと言って片づけられないもっと複雑な状況があったことがわかる。

その戦略的背景については後に詳しく述べたいが、戦術面においても戦前にその用法を正確に予測することは、一般に想像されるよりはかなり難しかったものと思われる。

まず、日本海軍の潜水艦をUボートと並べて比較してみると、まず日本潜水艦が非常に大きいことに驚かされる。そしてまた、水上速力も24ノット弱と、世界最速の水準を誇るものを揃えていた。

これを見ると、日本海軍はちょうど現代の原潜のような感覚で、たとえコストが上昇してもよいから、前記のような対主力艦攻撃の困難の壁を克服することを狙っていたのだということがわかる。

結果的にはこれは失敗であり、戦争初期においてさえ、そのような任務はかなり困難であることが実戦で判明した。ここで迅速に方針を改めることを行わなかったという点において、当時の海軍首脳部は責められるべきではあろうが、ただ戦前にその見通しを誤ったという点に関する限り、後知恵で気軽に非難するには状況はもっと複雑だったようである。

そしてまた相手側である米国の潜水艦戦は一般の通説では、日本のように愚かな思い込みにとらわれることなく、賢明にも最初から通商破壊を主任務として計画されていたということになっているが、どうやらこれも真実とは言い難く、本当はだいぶ違っていたようである。

むしろ現実には、米海軍の先見力の不足は日本に輪をかけたものがあったというべきものだったらしく、実際彼らがようやくそれに気づき始めたのは戦争が始まって2年近くもたってからのことである。そして英国から提供されたUボート戦の豊富なデータがあったはずであるにもかかわらず、かなりの間それを真剣に検討しようともしなかったというのだから、ある意味でその「無能力」ぶりは日本以上のものがあろう。

しかしながらどうもこの日米両海軍首脳の認識の遅れは、両海軍首脳が共に無能だったというより、問題自体が太平洋ではもっと複雑であり、当時のかなり優秀な人間にとっても、われわれが後知恵で安易に考えるほどには、その判断は容易ではなかったと見る方が正しいように思われる。これに関しては、後にもう一度詳しく分析することにしよう。

水中高速艦の登場

さて通商破壊戦の話はひとまず置いて、ここで基本戦術に関してもう一つ重要なことを述べておこう。

第二次大戦においては、戦争後期になると、潜水艦という兵種全体に生存の危機が訪れる。それはレーダーの登場である。一見すると、水中で行動する潜水艦にとってなぜレーダーがそんなに脅威なのかと思えるかもしれないが、しかし前述の潜水艦の基本戦術を思い出せば、それは一目瞭然であろう。

つまり相手がレーダーをもっていると、潜水艦が先回りのために浮上して全速航行している最中が丸見えになってしまうのである。特に航空機に搭載されたレーダーは、ほとんど海上の全域にわたってそのような浮上行動を不可能なものとしてしまったのである。これはもう、潜水艦にとって最も重要な行動が完全に不可能になってしまったに等しい。

さてこのように日本とドイツの潜水艦は、後期になるとレーダーの脅威によって、共に潜水艦という兵種そのものが絶滅の危機にさらされ、何とか生存の手段を模索した。その結果、両者とも独自にほぼ同一の解答にたどり着くことになった。それは水中高速艦の開発である。

ドイツのUボートに関しては、先ほど述べた画期的な「U−21型」がこれだったが、実は日本でも同時期に同様の試みを行っており、それが「伊201」型潜水艦だった。両者は船体の形状などにおいてかなり似ており、両艦とも当時世界で最も進歩した潜水艦だった。そして共に終戦前に数隻が完成しながら結局実戦には参加できなかったが、戦後連合軍が接収してテストし、次代の潜水艦開発の参考にされたという点でも共通している。

さて「伊201」は計画水中速力19ノットで、これは従来の潜水艦の約2倍の水中速力である。ところでU−21型と伊201型には、何を目標とするかで微妙な設計思想の違いがあった。

ドイツのU−21型の場合、それは明白に通商破壊を目的として作られており、例えばそのために船団に接触したら搭載している魚雷を可能な限りたくさん船団にぶち込むため、油圧による自動装填装置を備え、迅速に次から次へと発射できるようになっていた。それに対して伊201型は全体として、どちらかといえば主力艦を狙う目的のほうが強いように感じられる設計となっていた。

これは相も変わらず日本側のシーレーン攻撃戦術への無理解と見るべきであろうか。しかしこの場合は必ずしもそうとは言い切れないのである。

なぜなら当時の潜水艦の場合、先ほど述べたようにとにかく水中速力が10ノット未満しかなく、20ノット程度で航行しようとすれば、どうしても浮上してディーゼル機関を全開にして走るしかないという技術的制約が、戦術の大半を支配していたと言って良かったからである。

そして潜水艦が商船を目標とすべきであるという理論も、つまるところ高速の軍艦に追いつくことが難しいという事実に基づいていた。ところがここで、もし水中でも20ノット近い速力が発揮できるとなればその前提はすべてひっくりかえってしまうのである。では以下にそれをもっと詳しく見てみよう。

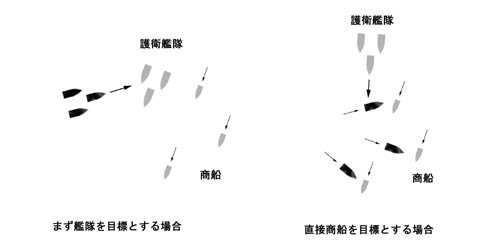

主力艦襲撃の難しさ

さて以前にも述べたように潜水艦の襲撃の場合、相手側の水上艦船を発見したら、とにかく相手の進路の前方に先回りし、そこでエンジンを止めて静止状態で待ち受けて、相手が接近してきた時点で魚雷を発射するというのが、原潜時代の今でも変わらない基本である。

そして従来の潜水艦の場合、先回りを行うには、浮上してフルスピードで行うのが常識で、それも相手の視野の外を大回りして行わねばならなかった。なお一般的に言って、相手を追跡して追いつくには相手の1.5倍の速度が必要というのが常識である。

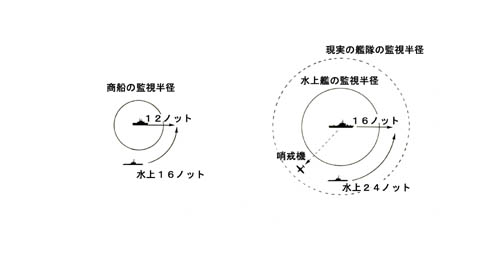

そして商船と主力艦の巡航速度(経済速度)を比較してみると、それぞれ商船が12ノット、主力艦隊が16ノットというところである。そのためドイツや日本の戦前計画では、前者を狙うためにUボートの水上最高速度は18ノット(=商船の12ノットの1.5倍)、前者を狙うために伊号潜水艦の水上最高速度は24ノット(=軍艦の16ノットの1.5倍)が必要ということになり、そのように設計されていた。

ところが開戦後に実戦を経験してみると、Uボートの場合はともかく、伊号潜水艦の場合は、たとえレーダー登場以前の時期でさえ、その自慢の24ノットの水上速力を活用する機会がほとんどないことが判明した。

実際ちょっと考えればわかることだが、空母を狙うとなればその艦載機が周囲を哨戒していることが多く、その場合よほど位置が離れてからでなければ浮上できないし、水上での迂回行動も相当に大きな半径をとって距離を保ちながら旋回せねばならない。

そうでなくても一般的に商船と軍艦を比べると、もともとそれらの自衛のための哨戒・監視能力には格段の差がある。商船の場合、マストの上から監視するのがせいぜいなので、監視できる半径もせいぜい10キロといったところである。

しかし軍艦の場合、戦艦や巡洋艦はマストも高いし周囲を護衛艦が取り囲んでいる場合も多く、主力艦からの総合的な監視可能な半径は格段に大きい。

つまり潜水艦側はこの監視半径の外に出て、その半径の外側を回らなければ浮上しての迂回機動ができないわけであり、その上ただでさえ軍艦は商船に比べて巡航速度が高くて、たとえ浮上しての最大速力でもしばしば追いつくのがやっとである。

図4

そしてその上にさらに相手が哨戒機までを頭上に旋回させていたりすると、その困難はさらに倍加する。しかし一般に主力水上艦隊はその程度の哨戒を行っているのは普通のことであり、この襲撃方法で先回りに成功することなどまず無理なのである。

現実に、実戦で伊号潜水艦が米空母などの撃沈に成功した際も、純然たる潜航状態で待ち受けていて、幸運にも相手がこちらに進んできたため迎撃に成功した場合がほとんどであり、この襲撃方法によるものではなかった。

一方Uボートによる通商破壊戦を見てみると、獲物である護送船団は当初は限られた半径の水上監視能力しかもっておらず、戦争初期にはこの襲撃方法を実行することも比較的容易で、コンスタントに戦果を上げることが可能だった。

しかし戦争中盤にレーダーが登場し、各護送船団に護衛空母まで1隻づつ随伴するようになってくると、すべての護送船団がそのレベルの哨戒能力をもつことになって、商船襲撃すら不可能となっていった。

まあそれはともかく、もともと戦前の時点から伊号潜水艦のプランは、潜水艦という兵器の身の丈に比べて背伸びをしすぎているのではないかとの疑問があり、その疑問が結果的に正しかったため「潜水艦は所詮は通商破壊用兵器でしかない」との結論が絶対的になったわけである。

水中速力の決定的重要性

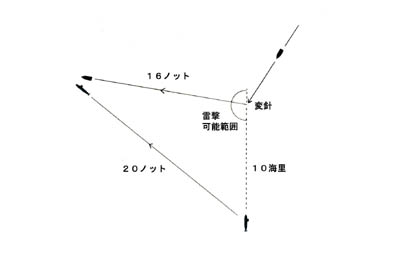

しかしそれでも水上主力艦艇を狙おうとする場合、その最大の鍵が水中速力の増大であることは、ちょっと作図をしてみればすぐわかる。

先ほどのように浮上して先回りする場合は、相手の視野の外側を大回りしなければならないが、潜航したまま相手コース前方の発射点につくには直線コースで直接そこへ向かえば良い。ところがこの場合に問題になるのが水中速力で、先ほどから述べているように当時の潜水艦は、潜航すると大体8ノットから10ノット程度の水中速力しかもたなかった。

そうなると、目標とする水上艦艇が、通常の経済巡航速度の16ノットだった場合、確かに運良くまっすぐこっちへ針路をとってきたならそのまま待ち受けて雷撃することもできるが、発見後の相手の針路がこちらと60度ぐらいの角度で斜めに進んでいくものだった場合、8ノットではどうがんばっても先回りする位置には到達できない。

図5

実際それができる角度の範囲はかなり狭く、またよく現実に起こるように、相手がジグザグのコースをとっていて、途中で変針して向う側に針路をとってしまえば、もう決して追いつけない。

ところがもし水中速力が20ノット出る艦ならば、作図でわかるように、16ノットで進む艦隊を距離10海里で発見した場合、たとえそれが角度90度で間横に素通りしていくという最悪の条件下でも、相手が直進コースを維持する限り、ほぼ1時間の水中航行で発射位置につくことができる。

図6

まあ実際には60度くらいの角度のコースで発見することが多いが、この場合たとえ相手がジグザグコースをとっていて途中で向こうに針路を変更した場合でも、ほぼ60%の確率で発射位置につくことができる。

図7

つまりこれなら楽に襲撃可能であるし、また蛇足としてつけ加えておくと、当時の対潜技術に対抗する上でも極めて有効である。すなわち当時の駆逐艦・護衛艦のソナーは、高速走行中は自分の騒音が大き過ぎて使用不能だったため、かなり速度を落さないとソナーを働かせることができなかった。

そのため例えば20ノットで水中を移動する艦を数十分間も追跡し続けることは極めて難しく、潜水艦側は当時のソナーの探知半径(最大約9000m、有効約3000m)の外に簡単に出ることができた。おまけに当時の爆雷は投下されてから爆発深度に達するまでの沈降速度が遅く、深度100mにある艦が20ノットも出せるなら、投下水面の位置がわかれば容易に回避が可能だった。

つまりこうなってくると、商船ではなく軍艦を狙う能力が潜水艦側に備わってくることになる。そして技術的にそれが本当に可能ならば、もともと戦略レベルでは商船を狙うよりも艦隊を目標とした方が望ましいため、理論的にも潜水艦は商船よりも軍艦を優先目標としたほうが良いのである。

そして現在の原潜は水中速力はさらに大きく、30ノット前後であるから、まさしくそのような能力をもっており、そのため「主力水上艦は狙えないから商船を狙う」などという常識は完全に消滅した。

ともあれ戦術的には水中速力がその鍵であり、その理論自体は第二次大戦時代から原潜時代に至るまで一貫しているのである。

知的制海権の問題への適用

そして以上の議論は、現在のわれわれの無形化された環境でも重要な意味をもっている。それというのも現代世界で作用マトリックス理論を武器として、ハーモニック・コスモス信仰に基づく体制を突き崩すことを考える場合にも、これと非常に良く似た問題が生じるからである。では以下にそれについて見てみよう。

まず最も重要な共通点としては、われわれがそれを行なおうとする際には、やはり先ほどと同様に、われわれの前には二つの戦略のオプションがあるということである。

すなわちまず第一は、欧米の数学界を主目標として全力をそこに指向し、まず知的制海権を完全にとってしまう方法である。

一方それに対して第二は、主力を欧米よりもまずイスラム世界に指向して、その知的シーレーンを主目標とすることである。

つまり具体的にはイスラム世界の数学の教科書を押さえてしまうのであり、作用マトリックスをメインとした体系を、科学技術教育の段階でまず定着させ、それを通じてハーモニック・コスモス信仰の存在に関する認識を、まずこの地域に広めてしまうわけである。

このこと自体、まさに今後の世界そのものを変えてしまいかねないほどの可能性を秘めた戦略行動なのだが、すぐわかるように、このいずれを選択するかの問題は、本質的に潜水艦戦の場合と共通しており、極端に言えばその時の議論をそっくりそのまま使用できるとさえ言える。

実際に先ほどの議論の場合と同様、両者を比較すると、第一の方策の方が効率の面では明らかに優れていることがわかる。

つまりひとたびこちらが知的制海権さえ得てしまえば、その後は熟柿の落ちる如く、自然に世界全体で教科書がその思想に沿って書き改められていくことを期待でき、わざわざわれわれがそのための作業に人員を割かずにすむからである。

しかしその反面この方針には、当然ながらそこで知的制海権をとるということ自体が難しいという重大かつ決定的な欠点があり、その固い防備を突破するどころか、下手をすれば入り口で阻まれて最初から一歩も前進できずに終わってしまうということも考えられる。

一方それに対して第二の方策をとった場合、欧米側の知的制海権をすり抜ける格好で、それを広めていくこと自体は比較的容易である。しかしその反面、こちら側の貴重な人材を直接、その教科書を書く作業に大勢動員して、長期間にわたってその活動を維持させねばならず、効率の面では相当に劣ることは明らかである。

要するにこの議論は、潜水艦戦で問題になったこととそっくりそのまま同じものであることがおわかりであろう。しかし潜水艦戦の場合、目標としてどちらを選ぶかということは、艦の能力やコストおよび隻数などの微妙な関係で大きく変わってしまう、非常に難しい問題だった。

さらにわれわれの場合、メディアの力に対抗することをも同時に考えねばならず、その複雑な戦略を立案するためには、どうしてもある程度までこちらの実力を潜水艦戦力に換算し、過去のデータとの比較検討作業を行なわない限り、大まかな見当をつけることすら不可能に近いものと考えられる。

無形化された環境での戦術面

ところで先ほどの潜水艦戦の議論では、目標としてその二つのうちのいずれを狙うかという選択の鍵を握っていたのは、水中襲撃能力の問題だった。しかしながら無形化された環境では、必ずしもその要素だけが全ての鍵というわけではなく、他の要素がそれに劣らず状況を左右する鍵となってくる。

そのため無形化された環境において、作用マトリックス理論の力がどの面でどの程度の能力として評価できるかについて、一応はここで簡単に見ておくことが必要だろう。

実はこの場合、まず一番に大きな鍵となっているのは、むしろ「打撃力」の問題である。なぜなら従来の状況だと、仮に知的世界で米国流思想の暴走やハーモニック・コスモス信仰の思考体系を崩すことを試みようとしても、数学的な決定打となるツールがないため、とにかく打撃力の不足という問題が致命的なネックとなっていたからである。

実際、文系の言葉による議論に留まる限り、せいぜい相手の表面に多少損傷を与えるあたりが限界で、肝心の打撃力が決定的に不足している以上、所詮は単独ではゲリラのような第二線戦力で終わることを運命づけられていたと言える。

しかし作用マトリックス理論のもつ数学的証明能力は、その打撃力を飛躍的に向上させることを可能とした。そして条件次第では1発で相手を沈めてしまうことも不可能ではないという状況を生じさせ、まずこれゆえに基本的に第二線戦力ではなく第一線戦力としての戦略を想定できるようになったわけである。

要するに無形化された環境の場合、水中速力がどうこういう以前にまずこの打撃力の問題が決定的であり、そこをクリアしたことで、目標としてシーレーンでもそれ以上のものでもとりあえずは狙える状況が生じているわけである。

一方打撃力以外の面でも、相手がハーモニック・コスモス信仰の盲点の中にある場合、作用マトリックス理論を知っている側は、相手よりも遥かに全体像をクリヤーに見通せるため、かなり迅速に相手側の盲点に回り込むことができる。少なくとも現状では、1対1ならほぼ確実に相手に先んじて攻撃位置につくことが可能であろう。

このことが無形化された環境での「水中速力」の要素に相当することは言うまでもない。現在のところ、この要素は必ずしも最重要のものには見えないが、しかしいざ実戦になった時、結果的にやはり一番物を言うのはこれだったということになるかもしれない。

そしてもう一つ、戦略上の大きな要素となるのは、知的行動半径の大きさである。過去の潜水艦戦の場合だと、「航続距離」という要素は潜水艦の能力を決めるかなり優先順位の高い要素だった。

もっとも第二次大戦時においては、水上航続距離に関する限り、どの潜水艦も最初から軒並み高い水準にあったため、死活的な能力差として現われたのは、むしろ水中航続距離の方ではあったが、それでも航続距離が長いか短いかは、戦術的にも戦略的にもその柔軟性や可能性を大きく左右し、本格的な主力潜水艦と沿岸用の補助潜水艦を分ける決定的要素要素だったのである。

ただし無形化した環境の場合、単に作用マトリックスを知っているだけではその「大きな知的行動半径」を備えることはできず、むしろ多方面・複数の分野の知識を1個の頭脳に収めた、オールマイティ部隊としての素養こそが、その能力の源となる。

そのため複数の分野を扱えるオールマイティ部隊としての能力は、作用マトリックスと組み合わせる不可欠な要素であり、それと組み合わされない限り、単なる打撃力だけでは十分な力を引き出しにくいのだということが、明らかにわかる。

なお「航続距離」という要素は、メディアとの戦いでも重要となり、その際にはメディア側のもつ仮想的航続距離との比較が、戦略上の大きな要素となってくるだろう。

もっともこれらに関しては、今のところまだ精密な数値化を行える段階には達していないが、それでも各要素について大まかなオーダーの見当がつきさえすれば、それらの大小関係のパターンを実例と比較することで、当面の戦略決定の中心課題である目標選定に関して、その判断を行なうことだけは一応どうにか可能となる。

そしてこのような対応で評価を行なって、これが戦力として所詮シーレーン攻撃にしか使えない程度のものであるか、あるいはそれより上の目標を狙えるものなのかを判定した場合、少なくとも今の時点では、後者のレベルに届かないことを示す根拠は何もないということは、ほぼ言えるだろう。

現実目標への対応(1)

しかしそれならば、こちらは作用マトリックス理論を武器に、すぐにでも水上目標を片端から沈めていけるのかと言えば、それほど話は甘くない。それというのも現在の知的世界では「学会全体のモニター化」が進行しており、そのような状態では先ほどの戦法自体を使いにくいからである。

つまり現在の学会の状況は、ちょうど洋上の艦艇がどれも機動力を失ってモニター艦(半機動の浮砲台)と化して、静止状態のまま魚雷防護ネットを艦の周囲を二重三重に張り巡らせているようなものであり、そのような状況にある場合、当然ながらこれに対しては先ほどの戦法自体が最初から無意味である。

そしてさらにそのようなモニター艦が多数、互いに砲の射程ぎりぎりで隣接し、自身の射程内をそれぞれの縄張りとしていて、海上全体がそれらの砲の射程でくまなくカバーされているとなると、その水域ではこちらは攻撃も浮上行動も困難だということになる。

ではこういう場合にはどうすれば良いのだろうか。その対応策は次の通りである。つまりまず第一は、(少々大胆な発想であるが)そもそもこの水域で交戦を挑むこと自体が賢明とは言えないため、むしろもっと大きなスケールの大戦略の面で主導権をとって、戦場そのものをもっと別の水域に設定してしまい、その水域を押さえない限り戦争自体が負けだという状態に、全体の状況を持っていってしまうことである。

まあこのことのスケール自体、戦術などという生易しいレベルのものではないので、そう気軽に実施できる性格のものではないのだが、ともあれもしそれができれば、相手は嫌々ながらも現在のポジションを出てそこへ移動してこねばならず、その際に少なくとも相手側は静的な絶対防御体制を捨てねばならないことになる。

その状況ならばこちらは自側の優位を最大限に活かすことができるわけであり、少なくともそれができる大状況が幸運にも存在していた場合、それを可能な限り利用すべきであろう。

そして第二の対応策は、そのための武器そのものの改良である。そもそも考えてみると、この学会の「モニター化現象」自体が一つの想定の上に成立しており、それは言うまでもなく「学問を狭く細分化してそれを寄せ集めても認識効率は低下しない」というデカルト的な仮定である。

つまりそれがもともとハーモニック・コスモス信仰を前提としている以上、作用マトリックス理論の応用で、そのようなたこつぼ化によってどの程度、人類の認識能力が低下するかの理論を作って、それを具体的な数値としてぶつけることが原理的に可能となるはずである。

そうなれば、防御側の絶対的優位という現在の状況に揺さぶりをかけて、こちらが機動戦を行う余地を作り出すことができる可能性は十分に出てくるだろう。

ただしその場合でも、最初の攻撃のきっかけを作る段階では、恐らくまず相手側の絶対的防御体制のどこか一角を崩してからでなければ、その水域への侵入自体が難しく、結局はやはり先ほどと同様に、何らかのもっと大きい戦略的な視点から物事を動かしていくことが必要となるものと考えられる。

また無論いずれの場合も、そのように大きな大戦略レベルで事を動かすということ自体が難しいことは言うまでもないが、少なくともほぼ確実に言えるのは、狭い戦術的視野だけでは恐らくこの作用マトリックスという武器のもつ潜在力を十分に引き出すことはできず、基本的にもっと高所からする戦略的な構想と組み合わせねば効果は薄いということである。

現実目標への対応(2)

ところで現在の無形化された環境では、洋上にある目標はこのような「モニター艦」的存在ばかりではない。社会や国際情勢の現状と密接に結び付いたホットな問題に関しては、このような鈍重な知的勢力は主役ではなく、もっとメディアと密接に結び付いた勢力が担っており、それらを目標としてアプローチを試みる場合、それとは全く逆の問題が生じて来る。

この場合、一言で言えば今度は先ほどとは正反対に、問題の移動速度が速過ぎて、先ほど推定したこちらの水中速度をもってしても追いきれないのである。(ちょうどそれは、30ノットの原潜といえども30ノットの空母を追って襲撃するのが容易でないというのと同じである。)

こういう局面では、水中速度そのものに頼っても駄目で、もっと何日も前から海図の上で相手のコースを予測し、その予定時刻に間に合うように前もって出発して待ち伏せ位置につく以外ない。

これは無形化された環境では特に然りであり、現実に見ても、ある問題が世の中でホットな話題となって社会的に大きな関心となった時、それが話題になってから追いかけ始めたのでは遅いのである。

むしろそれが一般に関心の的となる遥か以前に、その事態を予測してあらかじめスタートし、社会的に関心になりかけた時にはすでに相手を射程に入れられるポジションについて待ち構えているぐらいでなければならない。

そしてこういう場合大抵は、その待ち伏せ予定位置は現在の自分の守備範囲からかなり遠く離れているのが普通であり、もともと知的行動半径や航続距離が大きくなければ、迅速にそこまで直接出向いて行くことができない。

そして平素からそのような大きな知的行動半径をもっていることは、単にそこに出向いていくために必要であるだけではなく、情報能力、つまり将来相手がどこへどの針路で来るかを前もって正確に予測するためにも、絶対不可欠な要素である。

また過去の潜水艦戦のデータからすると、こういう目標を狙う場合、航空戦力との協調はそれを成功させるための有力な要素となっていた。われわれの場合、それがそのまま適用できるかどうかは不明であるが、場合によってはこのように社会的関心と密接に関係した目標を狙う際には、こちらも支援のための航空戦力を持つことを考えた方が良いことになる。

しかしながらいずれにせよ、このような目標を狙うことは、確かに成功すれば周囲に与える効果は大きいが、やはりこうしてみると単独でこれらを狙うのはかなり難しく、まぐれ当たりの幸運を期待するしかない。

無論本当にそのような幸運な機会が訪れたならば、その時は迅速にこちらに目標を転換して全力でアプローチを試みるべきだが、全体として見ると(特にこちらの手駒が少ない間は)、これをメインの目標として過度にその効果に期待した戦略を立てるのは、やはり無理があると考えるのが理性的だろう。

ただしこちらの手駒が増えれば、散開しているそれらの射程に目標が入ってくる確率も当然ながら増えて来る。ここでは数式を立てることは行なわないが、その確率変化グラフのイメージは各自が想像されたい。まあいずれにせよ、それが現実に有効なレベルとなるのは、かなり後になってからであることは明らかである。

現在の戦略的状況と方針の展望

現在の力の状況

さて現在(2003年4月)のところ、われわれが本格的に第一線戦力として行動するには、まだ多少力が不足しているように思われる。しかし以上の議論に照らして見ると、少なくとも一つの結論は出せるように思われる。

すなわち現状でのこちらの力の不足は、もっぱら量的な不足に起因しており、必ずしも質的限界を抱えているためのものではないと判断できるということである。

逆に言えば、もしこれから量的拡充を図っていくことが可能だとするならば、狙う目標を最初から知的シーレーンのみに特化して戦略を立てることは基本的に誤りだということになる。

むしろ長期的に見た場合、将来その上の目標を狙える戦力に成長するということを視野に入れ、やはり一応は理想パターン、つまりあくまでも知的制海権をとることを第一目標とし、知的シーレーン攻略はその結果として自然に行なわれるという形の戦略を念頭に置き、量的拡充が成った時点でそちらへの切り換えが常に出来るような体制で臨むべきであるとの結論が導かれるわけである。

現在の知的シーレーンの戦略的構図

そして現在の世界の戦略的なシーレーンの状況についてもあらためて整理して述べておくと、次のようになる。

まず過去の例を振り返ると、第二次大戦の時には、米本土と英本土を結ぶ大西洋上のシーレーンが戦争全体の鍵を握っており、その遮断は西部戦線のあらゆる地上戦闘のそれを上回る意義をもつと共に、連合軍の航空戦力全体を麻痺させる力ももっていた。

続く無形化された大戦争たる準三次大戦においては、以前にも述べたようにソ連は一つの知的シーレーンをアキレス腱として抱えており、その心臓部をなしていたのは「一般に社会の物事は需要と供給が一致するよう定まり、そこを目的として社会を運営せよ」という技術思想だった。

この技術思想の侵入を許せばソ連型計画経済の維持は不可能となるため、スターリンは知的シーレーンそのものを、不利を承知で最初から内陸部に収容して国家の管理下に置かざるを得ず、結果的にそれが経済戦争の大きな敗因を作ったのである。

では今回の準四次大戦の決定的な鍵を握ることになる知的シーレーン、およびその焦点をなす技術思想とは何であろうか。ずばりそれは次の技術思想であると考えられる。すなわちそれは、

「一般に社会は自然状態に放置すると縮退してコラプサーになる。というよりも、そもそも文明社会の目的自体が、自身の縮退を防ぐことにあったのであり、今後はそれを最優先目標にあらゆるシステムを設計せよ」という技術思想である。

この一見目立たない内容が、一個の技術思想として現在の社会にしっかりと根を下ろした場合、それは長期的には現代の米国型社会を根底から変えて行かざるを得ないはずである。なぜなら米国的資本主義文明というものは、まさに世界史の中でその逆をやろうとして樹立された文明に他ならないからである。

そして今回の場合、前回と違ってその知的シーレーンは洋上に開放されている。つまりその知的シーレーンを巡る洋上での攻防戦こそ、準四次大戦の行方を支配する最大の鍵となり、それがあらゆる地上での戦いの意義を上回ることになる可能性が高いことになる。

考えてみるとこの準四次大戦は、世界の縮退を加速することでそれを統合しようとする勢力と、それを阻止しようとする勢力との戦いというストーリーを、その最大の背骨として恐らく持っている。だとすれば、文明の縮退を進めるか阻止するかの知的世界の激突が、この無形化された戦争の中枢部に来るというのは、ある意味で必然であろう。

またもう一つ注目すべきはその際に、後者の陣営にとっては航空戦力が全く重要ではないとは言わないまでも、技術思想を巡る攻防戦が最大の焦点である以上、優先度の点でメディアの情報制空権の役割は必ずしも主役ではなく、二番目以下の従属的な支援戦力として位置付けられる可能性が高いことである。

これに関しても、準四次大戦全体の構図が、世界統合側が空から帝国を建設しようとするのを、勢力均衡側が海の水面の下から阻止するというパターンになるであろうとは、前々から予想されていたことで、戦術的にもそれが裏書きされることになるわけである。

それが最も大きく影響する地域

ではさらに進んで、その知的シーレーンの攻防戦が最も大きな影響を及ぼすことになる地域とはどこだろうか。言うまでもなくそれはイスラム世界と米国である。そしてまた、現代の人類文明をコラプサーから回復させるための鍵となる潜在的なパワーが最も多く眠っている場所も、間違いなくこの2個所である。

まず前者については解説の要はあるまい。もともとイスラム文明というものは、商業文明の中で社会が縮退することを阻止するための社会技術体系としての側面をもっていたのだが、それが近代テクノロジーとうまく融合できず、あべこべにその利点自体を西欧側からマイナスと決めつけられるという不条理の中を生きてきた。

そのためそれを最新の数学によって再生させ、彼らの誇りを取り戻してやることは、その文明自体の潜在力を大きく引き出すことにつながると予想されるからである。

一方後者つまり米国に関してであるが、こちらに関してはそれとはちょうど正反対に、これまで二百年間彼らが進歩だと信じてきたものの大部分が、実は単なる縮退に過ぎなかったという、文字通り歴史観を根底から覆すほどの認識の変革をもたらすことになり、少なくとも一時的には激しい抵抗が予想される。

しかしながらひとたび彼らがそれを真に認識したならば、「文明社会全体のコラプサー化による歴史の終焉」という戦慄すべき未来の到来を阻止するために、米国内部にいる彼ら自身が如何に大きな役割を負っているかということを、恐らくその時同時に彼ら自身が理解することになるだろう。

つまりわれわれとしては、彼らの中に将来の味方が存在するという考えを捨てるべきではなく、こちらの真の目的のためにも恐らく彼らの力は不可欠である。

ただしその場合、このような厳しい認識に彼らを導くことが、単に数学で説得しただけで可能だなどという甘い考えは持つべきではない。

なぜならば一般にただでさえ「旧戦法・旧思想の追い出しは新戦法・新思想の採り入れよりも難しい」上に、彼らに要求されるものは単なる思想の修正ではなく、文字通りゼロからの再出発であるからである。

現実に日本も過去にそれを経験したことがあるが、そのように自身が旧戦法に首までどっぷり漬かっている場合、強力な新戦法で武装した外敵によって一度は国家存亡の崖っぷちに追い込まれるということを実際に体験しない限り、思想の切り換えというものは真の意味でなされることはないのである。

つまりこの場合も、米国の外側に存在する戦力が、その新思想をもって米側の知的シーレーンを脅かし、一度は彼らに深刻な危機感を覚えさせるというところまで行かない限り、せっかくの作用マトリックス理論という文明社会にとっての切り札も、単なるちっぽけな補助ツールの一つとして在来型体系の中に取り込まれ、空振りのまま埋もれて終わることだろう。

ただし逆に言えばそれを行なう場合、こちらは必ずしも直接相手側の知的シーレーンを完全に切断・制圧する必要はなく、要は相手をこの深度まで引きずり込んで交戦を強いることで、彼らを一種の覚醒へと導くことができさえすればそれで良いわけである。

日本人の頭の中には、とかく対米戦のパターンというと、たとえ最初こちらが何か新戦法をもって一時的に米側を圧倒しても、中盤で向こうがそれを学び取って本格的に反攻に出て来ればひとたまりもなく、結局最後には負けてしまうという構図がこびりついている。

しかしわれわれの場合、むしろそのこと自体をこちらの力に変えてしまうことで、そのパターンを逆手にとることができる。

つまりたとえ後半戦で米側がそのような形で反攻に出てきて、こちらが倒される寸前まで追い込まれることになったとしても、それまでにそれと引換えの形で彼らの覚醒を十分なレベルにまで導くことができていたとすれば、背後に味方が生まれることになって、「文明のコラプサー化を阻止する勢力の維持・確保」という、われわれの目的そのものは達成できることになるからである。

一方もし彼らが最後までその旧思想に頑迷にしがみついて新思想・新戦法への転換を行なわず、この深度まで降りてこないつもりならば、その時はこちらはその信仰が作り出しているシャドー・ゾーンの下で、そのままこちらの新戦法の優位を最大限に活かす形で攻撃を継続すれば良い。つまり彼らがどちらの選択を行なったとしても、こちらはそれを利用した対応を行なえるというわけである。

では米側の立場からすると、そのどちらも避ける形でこちらを制圧するにはどういう方策を採れば良いだろうか。その場合彼らとしては、とにかくこの理論にまつわるすべてのことを矮小化して扱い、その思想的意味を骨抜きにしてしまうしかない。

実際こういう時には、下手に騒ぎ立てて空から攻撃をかけたりすると、あべこべにこちらの像を大きくしてしまいかねず、ひたすら黙殺して水上戦力だけの力で目立たぬように制圧し、これを単なる小さな技術的ツールに矮小化して在来型体系の中に吸収してしまうというのが、事実上唯一の方策である。

ではさらにもう一手先を読んで、もし彼らがそういう方針で臨んできたとした場合、これに対してはこちらはどのような対応策を採ればよいだろうか。まずその場合、もしわれわれが欧米の学会の中だけを戦場と考えて行動しようとしたならば、確かにそのような形で不発のまま制圧されてしまうことは十分にあり得ることである。

しかしながらもしこちらが、もう一つの目標地域であるイスラム世界に、これをその思想的意味と共にゆっくり着実に流布させてしまった場合には、この理論に何らかの大きな思想的意味が含まれているらしいという情報がそこから世の中に流れ出して、それを封印してしまうことは不可能となり、少なくともそのような制圧の試みは一応は挫折に追い込めるはずである。

つまりこちらとしては、この二つの地域の動きを有機的に連動させたスケールの大きい戦略をとることが望ましいということになるわけであり、またその際には、知的制海権をとるために、まず知的シーレーンの方を脅かして相手を誘い出し、決戦を強要するなどという戦術パターンも現われてくるかもしれず、知的制海権と知的シーレーンの双方が立場をくるくる変えて互いに複雑にからみ合ってくることが予想される。

それはともかく、いずれにせよこの場合、米国の外側に何らかのまとまった戦力が存在して、一度は米国に果敢に挑み、場合によっては倒されることを覚悟でその力の前に立ち塞がってみせることがどうしても必要なのであり、そして言うまでもなくそのための戦力は、圧倒的な情報制空権下でも行動が可能なように水面の下に建設されねばならないわけである。

思えば過去の幾多の戦争において、潜水艦という兵種は、国が崖っぷちに追い込まれた時には必ずと言ってよいほど重要な役割を果たしてきた。そしてまた、不幸にして国全体が敗戦の運命を迎える時にも、潜水艦部隊は大抵は最後まで抵抗を続け、それが降伏することになるのは一番最後であるのが普通だった。

恐らくそのためもあるのだろうか、戦後に戦史家が潜水艦戦について振り返るとき、多くの著者がどこか感慨を込めてその勇戦を賛え、全軍の中で彼らこそが真のエリート部隊と呼ぶにふさわしい存在であったと評するものであり、そしてそれに異を唱える読者もまず滅多に見当らないものである。

さて現在の世界を眺めてみると、われわれが直面しているものは単なる一国の危機ではなく、「世界のコラプサー化」というもっと大きな文明社会の危機であり、そして文明社会全体が文字通りその崖っぷちに追い込まれつつある。

その切迫度が過去のパターンと比べてどの程度深刻なのかは、正直言って正確にはわからなのだが、ただ一つだけ言えるのは、そんな時に最後の防衛ラインにつくことになるのは、やはりこの兵種と同じパターン特性をもつ何物かであることは、まず間違いないということである。