海軍戦略 Part2

この章では海軍というものは具体的にどう使われるのかを、基本的なところから述べてみることにする。

海軍というものが歴史に登場するのは恐らくフェニキア人の手によってではあるが、彼らは歴史を書き残すことに熱心ではなく、歴史書の中に明確にその活動が記されるのはギリシャ人たちの本土防衛戦たるペルシャ戦争の時である。

ペルシャ戦争は前後3回にわたって行われた。第一回目の遠征は不発に終わり、第二回目はマラトンの戦い(前490年)でギリシャ側が防衛に成功、そして第三回目はこのうち最大規模の遠征となり、サラミスの海戦(前480年)でペルシャ軍とギリシャ軍の激突となったのである。以下、世界史的に見ても重要なこの海戦について述べてみよう。

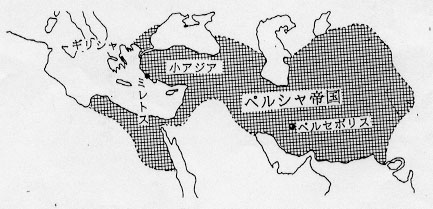

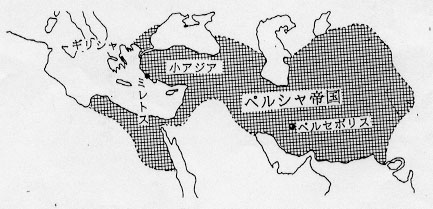

当時のペルシャ(アケメネス朝)はまさしく超大国であり、軍事力という点に関してはギリシャは数の面で到底太刀打ちできるような存在ではなかった。しかしこのアケメネス朝ペルシャという帝国は意外に若い国である。初代キュロス大王によって建国され、カンビュセス、ダリウスといった英主によって急速に膨張して大帝国となり、サラミス海戦の時の王クセスクセスはまだ四代目の君主だった。当時のペルシャ帝国の版図は次のようなものである。

(図26)

これを見てもわかる通り、ギリシャというものは西のほんの辺境に過ぎないし、ペルシャにとってもギリシャはどうしても欲しい領土というわけでは必ずしもなかった。しかしペルシャにとっての問題は小アジア沿岸、すなわちギリシャから見ればエーゲ海をはさんだ向かい側にあるミレトスをはじめとするギリシャ(イオニア)植民都市にあった。

ペルシャはこれらの都市を版図におさめ(それは大陸国にとって沿岸である以上当然のことである)比較的ゆるやかにそれを統治していたが、植民都市側にはギリシャ人としての民族意識がくすぶり続け、ちょっとした政治的なもつれが発端となって、ミレトスを筆頭にこれら沿岸植民都市は一斉に反乱に立ち上がる。

ギリシャというところは周知のように都市国家の集合体であり、それまでのギリシャの歴史というものは都市国家同士の戦争に明け暮れていた。しかし対岸の植民都市がペルシャという強敵と戦っているのを見て、彼らの中にギリシャ人としての民族意識が燃え上がり、一致してこの反乱の支援に乗り出すのである。

こうなってはペルシャとしても捨ててはおけず、ギリシャ・イオニア世界との全面戦争に突入する。ギリシャ側は、アテネ等が軍艦をイオニアに派遣して連合艦隊を編成し、ミレトス付近のラーデでペルシャ艦隊と激突(前497年、このラーデの海戦が史上最初の大海戦と言われる)、ギリシャ側の大敗となり、ミレトスも占領されてひとまず小アジア沿岸の反乱は制圧された。

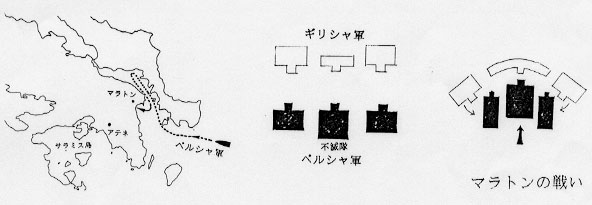

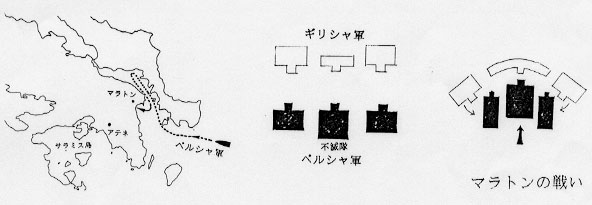

続いてペルシャ側は対岸のギリシャ本土討伐に乗り出す。前述のように、第1回遠征は途中で艦隊が暴風雨に会って失敗し、第二回において有名なマラトンの戦いとなる。この時ダリウス大王は、比較的少ない兵力で目的を達成することを考えた。すなわちギリシャ側同盟勢力の中心であるアテネを政治的に無力化してしまえばそれで良いのであり、それにはアテネ内部での党派争いを利用して、親ペルシャ勢力にクーデターを起こさせることが一番の早道である。

この目的のために、ダリウスは比較的小規模の軍団を海路を通ってアテネ付近のマラトンに上陸させる。これによってアテネ側は一つのジレンマを突き付けられる。相手側上陸軍を撃退するためには、主力がアテネを出てマラトンまで出向いていかなければならない。しかし主力が出かけてしまえばアテネ市内が手薄になり、クーデターを鎮圧するための十分な兵力が残らない。

つまりペルシャ側としては、マラトンに出てきたアテネの軍事力を覆滅することは必ずしも絶対的に必要ではなかった。アテネの軍事力を市外に釘付けにする一方、無言の威圧で市内を精神的に動揺させてクーデターを起こさせればそれで十分なのである。アテネ側はこれを知りつつもマラトンへ向かう。

ペルシャ軍というものは、帝国自体が併呑した領土の兵を次々に軍に加えていった関係上かなり雑多な兵士の寄せ集めである。それをうまく戦わせるために中央に「不滅隊」(アタナトイ。不死隊とも訳される)と呼ばれる王直属の精鋭部隊があり、それが中核となって突撃することで敵を粉砕する戦法をとっていた。

ギリシャ軍は将軍ミルティアデスの指揮のもと、これを逆手にとることを考える。すなわち陣形の両翼を厚くするとともに高台に配置し、これに対して中央は薄くして谷に置く。こうすると、ペルシャ軍中央の「不死隊」はこちらの弱い中央をどんどん押してくる一方、強い両翼はもちこたえて、結果的に相手を両側から包み込む形態になる。

(図27)

実際の戦闘でもこの目論見は見事に当たり、ギリシャ側は大勝利をおさめる。一方ペルシャ軍は敗れはしたものの、手薄なアテネ市を襲えばまだチャンスはあると考え、生き残っている軍は直ちに乗船し、海路アテネに向かう。

これを阻止するために、勝利をおさめたギリシャ軍は直ちにアテネに急行し、辛うじて事なきを得た。(こういった状況を見ると、なぜ例の有名な伝令が死ぬほど急いで走らなければならなかったかも納得がいこうというものである。)

このように第二回遠征も失敗に終わり、第三回に着手しようと考えているときにダリウス大王は死去し、子のクセルクセスがその後を継ぐ。

第二回遠征は大体2万5千程度の兵力で行なわれたが、クセルクセスは今回は数の力で軍事的にもみつぶすことを考え、20万の大軍でギリシャに迫ろうとする。一方ギリシャではミルティアデスに替わってテミストクレスが軍事面の指導に当たって迎え撃つ準備を進めた。

テミストクレスという人物について言えば、政治的、戦略的な智謀では全ギリシャ史を通じて多分トップに位置する人物であろう。しかしその知恵が悍馬のように猛々しく、指導者としての人望という点では少々問題があったようである。

さてマラトンの勝利によって、多くのギリシャ人はこれで国難は去ったと思っていたが、テミストクレスは再度のもっと大きな遠征が行われることをいち早く予測し、それをさかんに市民に説いた。

テミストクレスの登場はアテネの軍事的性格に一つの変化をもたらすこととなる。すなわちそれまでは、アテネの国防は重装歩兵――市民中流階級が自弁した武器を持ち、盾をびっしり重ねた密集体形の四角いファランクスという陣形を作って戦う――による徒歩の陸上戦によっていたのだが、テミストクレスは陸戦に重きを置かず、海軍にアテネの国防を委ねようとしたのである。

そのためには従来のアテネ海軍の規模では十分ではなかったが、幸運にもこのときアテネの国有銀山で豊富な銀がみつかり、テミストクレスの説得により、それが建艦費用に回された。またこの時の建艦方針も彼の献策に基づき、衝角戦法に適した設計となっていた。しかしここで彼が対ペルシャ戦に海軍主体の軍備が決定的と判断した理由は、具体的にどんなことだったのだろうか。それを正しく知るためには、クセルクセスの遠征がかかえていた問題点を知る必要がある。

クセルクセスの第三回遠征は陸路をとった。何しろ推定20万という大軍ゆえ、ペルシャ帝国といえどもその全部を乗船させるだけの船舶を都合することはできなかったのである。ところがその大軍団が通る道がまた問題であった。現実問題として、使える道はエーゲ海の海岸沿いの一本しかなかったのである。

(図28)

この大軍団の行軍がいかに大事業であったかを示すものとして、途中のヘレスポント海峡に舟橋を建造したことや、またアトス岬の基部を通過するために、わざわざ土木工事を行なって基部を貫く運河の開削を行なったことなどがあり、その計画の規模は驚くべきものである。

たった一本の道をこれだけの大兵力が進むとなると、食糧を途中の村から徴発しながら進むということは不可能であり、現実的な唯一の方法はその大量の補給物資を船に積んで進軍に随伴させることだった。そのためますますペルシャ陸軍は海岸から離れられず、艦隊がそれに並行して進むという格好になった。リデル・ハートの言葉を借りれば「ペルシャ陸軍は沿岸に縛りつけられ、その艦隊は陸軍に縛りつけられ、両者は足を縛りつけられた格好になった」

逆にギリシャ側から見れば、もしペルシャ艦隊を壊滅させることができれば、まずその巨大な陸軍の補給を危機にさらし、さらに一軍を背後に上陸させて退路を断てば、ペルシャ軍を細いパイプの中に閉じ込めた格好にすることも可能である。このようにギリシャとペルシャは一応陸続きではあるものの、ペルシャ側から見たギリシャは、事実上一本の細いパイプでつながった島に過ぎなかったのである。

では戦争の経過を見てみよう。ギリシャ側は、相手側進軍路の途中で隘路を防衛することにより、ギリシャ本土の手前でペルシャ軍を食い止める方針をとった。この条件に最も適する場所として選ばれたのがテルモビレーの関門であり、ここは迂回路がないうえ道が狭く切り立っているため、小兵力でも大軍をストップすることが可能であった。

そのためスパルタ国王レオニダスが率いる精兵がここを守り、一方海側のペルシャ軍の前進・援護をストップするため、アテネを中心とするギリシャ艦隊はアルテミシオン岬付近に陣取って海峡を閉鎖した。

(図29)

ペルシャ陸軍はテルモビレーの前面に達するや早速総攻撃を開始し、後に「テルモビレーの戦い」として語り継がれる激戦が展開された。時を同じくして海上でも戦闘が開始され、アルテミシオンの海戦となった。

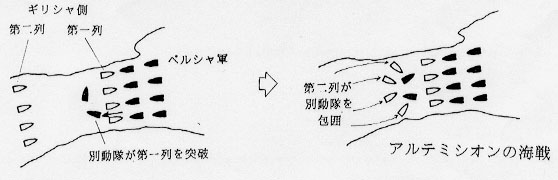

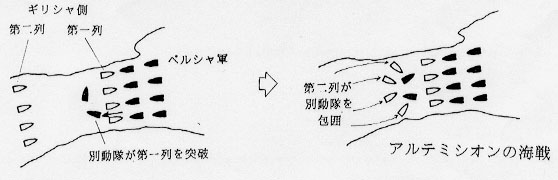

テルモビレーではペルシャ軍は二日にわたって総攻撃をかけたが、スパルタ軍の守りは堅く、失敗して大損害を受ける。一方海上では、あまりぐずぐずしているとペルシャ艦隊がエウボエア島の南端を回ってギリシャ艦隊の退路を遮断し、ギリシャ艦隊を狭い水道に閉じ込めて殲滅する恐れがあり、そのためテミストクレスは先手を打って攻撃に出ることを主張する。

余談ではあるが、当時のペルシャ艦隊というものは、ペルシャが陸軍国であったにもかかわらす、海戦には極めて熟達していた。しかしこの理由は、ペルシャ海軍の中核が実は正確にはフェニキア海軍であったからである。当時のペルシャ帝国は現在のレバノン沿岸も版図におさめていたが、この沿岸にあるテュロス、シドン等のフェニキア人都市国家が帝国に帰順し、海軍として遠征に参加していたのである。

そのため操船にも熟達し、当時彼らが好んだ戦法は、まず広い正面にわたって攻撃をかけて敵をその位置に固定し、その一方で精鋭の別働隊が相手側戦列を突破して背後に回り込む方法である。テミストクレスはこれを逆手にとって、この別働隊を撃滅することを図る。

この日彼は海峡の最狭部に軍艦を二列に布陣した。予想どおりペルシャ側の別働隊は一列目を突破してきたが、ギリシャ側の二列目がそれを待ち構えて攻撃に出たため、ペルシャ側別働隊はかえって前後から包囲、撃滅されてしまった。こうして小規模ではあったが初日にギリシャ側は一つスコアを上げた。

(図30)

しかしこの勝利はどちらかといえば時間稼ぎに役立った程度で、次の二日目も小競り合いが続き、勝敗は決しなかった。

だがテルモビレーでは三日目に大変なことが起こる。それは陣地の背後に出る間道の存在を、ペルシャ側が現地人の手引きで知ってしまったことである。これにより前後に敵を受けてレオニダス王以下のスパルタ軍は玉砕してしまうのである。(なお、スパルタという国は国王が常に二人いるという変わった国制をとっていたため、王が一人戦場で死んでも国許で指導者不在という事態にはならない)

陣地が突破されてしまえば、もう海軍はそんなところにいる意味がなく、その夜直ちに艦隊は撤退してサラミスに帰投した。

テルモビレーを突破されたとあると、もうアテネまでは大軍を支えるような隘路はなく、防衛線の敷きようがない。スパルタにとってはまだコリント地峡という隘路が残っていたが、アテネ防衛はもはや不可能となり、市民は皆対岸のサラミス島に避難を始めた。このためペルシャ軍がアテネ市内に入ったときは、アクロポリス神殿にごく僅かの守備隊がいただけで、市内はもぬけの空であった。

こうしてペルシャ軍は事実上アテネ市街を占領したのだが、この点で両軍とも次の手をどうするかについて軍議を開く。ペルシャ側からみた場合、ギリシャの軍事的重心は二つある。一つは現在サラミス付近に集結しているギリシャ艦隊、もう一つがスパルタ市である。

この観点に立った場合、次のような作戦が一つの選択として存在する。すなわちペルシャ艦隊のほうが二倍以上の圧倒的優勢なのだから、まずその半数以上の優勢をもってサラミス付近の外洋に居座り、ギリシャ艦隊を封鎖してしまう。そうやって海軍の動きを封じておいて、ペルシャ陸軍がコリント地峡へ向かい、残りのペルシャ艦隊の支援のもと、そこを突破してスパルタ群を撃破、市を占領する。

(図31)

スパルタ市が占領されてしまえば、生き残りのギリシャ軍はいわば流浪の存在と化し、ゲリラとしてならともかく、まともな政治的結束は不可能となる。そうなればペルシャ側は一応懲罰という政治目的は達したことになる。

しかしこれを現実に行なうには、ペルシャ海軍は優勢とは言ってもそれは決して十分ではなかった。どれだけの数をサラミス前面に置けば封鎖が可能なのかが問題だが、それはギリシャ側の精神的萎縮の度合いに大きく左右される。しかしアルテミシオンの海戦で互角の勝負を行なったことにより、ギリシャ側の意気は高まっていた。

そうなると、封鎖と地上軍支援の両方に力の不足を生じるという最悪の結果になりかねない。結局ペルシャ側としては第二の選択として、まず艦隊の全力をあげてサラミスのギリシャ艦隊を撃滅し、その後スパルタをゆっくり料理するという作戦を採るのが最も良いということに決した。

一方ギリシャ側にとっては、広い水域で戦うことは数と練度の点から極めて不利であったから、主導権を相手側にとられてそういう戦闘を強要されると弱く、サラミスのような狭い水道で奇襲をかける以外に勝ち目はなかった。

ギリシャ陣営内部がかかえる最大の問題は、スパルタにとっては撤退してコリント地峡で防衛線を行なう策がいまだに魅力的に見え、それを主張する将が少なくなかったことである。だがこれは事実上のアテネ切り捨てであり、そんなことをすればギリシャ艦隊はもはや内部から分裂してしまうだろう。当時の陣営内部の雰囲気では、ちょっとした恐慌でたちまちこの近視眼的方針に走りかねない状態にあり、テミストクレスは必死になって説得を行ない。

しかし軍議ではなかなか意見がまとまらず、さらにその途中で、アテネで象徴的存在としてアクロポリスに立てこもっていた守備隊が降伏したという報告が入り、また一つ衝撃を陣営内部に与える。

軍議の席上、意見を述べるテミストクレスに向かって一人が、貴方はアテネの代表と言われるが、もはや貴方には国はないではないか、と食ってかかるが、そのときテミストクレスは立ち上がって目の前に停泊している艦隊を指差し、「アテネこれにあり」と堂々と宣言した、とヘロドトスは伝える。

しかしテミストクレスは、この陣営内の内紛を逆手にとって謀略に使ったのである。海戦の前日、一人のギリシャ人がペルシャ軍陣営に現われた。この男は名をシキンノスと言い、テミストクレスの子供たちの養育係を勤めていた人物である。

彼はペルシャ軍首脳に向かって、今夜半にギリシャ艦隊はサラミスを撤退するが、アテネ艦隊自身はペルシャへの寝返りを狙っていると告げる。ペルシャ軍首脳は、他ならぬテミストクレスの意志による密告なので一度は不信をいだくが、テミストクレス自身が寝返ってペルシャ支配下のアテネの新政権の主になろうとしていることは十分考えられることであるし、何よりもこの密告内容が軍事的情勢から見て余りにも整合性があった。

しかしこれは実はペルシャ艦隊を狭い水道に誘いこむためのテミストクレスの謀略、いわゆる「シキンノスの計」であった。軍事的整合性があるように見えたのも道理で、彼は自分が心配していることをことさらに誇張して謀略に仕立て上げたのである。ペルシャ側はそうとは知らず、ついにこの密告を信頼する。「シキンノスの計」にかかったペルシャ艦隊は夜半から動きが始まった。

彼らの計画は水道内部に侵入し、そこで合図とともにアテネ艦隊が一斉に寝返って他のギリシャ艦隊の進路をふさぎ、ペルシャ艦隊と共同でその場で殲滅するか、あるいは水路から追い出して広い外洋で優勢なペルシャ艦隊がこれを一挙に殲滅するのである。ギリシャ艦隊は全部で推定380隻(310隻説もある)、うち180隻がアテネ艦隊であった。つまり戦闘に先だって相手側が突如半分に分裂するわけで、本当ならペルシャ側にとっては願ってもない好機であった。

ペルシャ艦隊750隻(推定)は静かに夜のサラミス水道を進み、ギリシャ側も既に夜のうちにそれを察知して出撃を準備した。そして夜明けまでにペルシャ艦隊は配置についき、水道の中に全長5キロにおよぶ横隊を作った。ギリシャ側は夜明けとともに陣形を作りはじめ、二つの横隊が狭いサラミス水道で向かい合った。

(図32)

ペルシャ側はこの展開行動を、寝返りのための予定行動と信じ、合図を待った。しかし合図のかわりに響き渡ったのは戦闘ラッパであり、罠にかかったことを悟ったペルシャ艦隊に恐怖が走った。

具体的な戦闘の模様は現在でも判明していない。ただ言えることは、このまま狭い水道に閉じ込められたままでは大軍のペルシャ艦隊は不利であるから、とにかく一旦ギリシャ艦隊の北側へ回り込んで圧迫し、南の外洋に追い出すことをしなければならない。ただこの状況ではそういう行動に出ることはただでさえ生じている混乱をさらに増す危険があった。事実、混乱したペルシャ艦隊は味方の衝角で突かれて沈んだり衝突で櫓座を破壊されたりするものが数知れなかった。

これに対してギリシャ側は、混乱したペルシャ側を包囲し、次々に衝角で突いていった。衝角戦法はテミストクレスの頭の中では相当以前からプランとして存在していたらしく、例の銀山で銀が見つかって海軍大拡張を行なう際、彼は軍船の甲板を部分的にしか張らせなかったと伝えられる。どういうことかというと、これは漕ぎ手の視界を良くして操船を容易にする一方、甲板のうえで矢を射たり接舷して斬り合いをしたりする甲板戦闘員の活動には、最初から期待しなかったということである。

一般的にガレー船の海戦では、操船技術に長けた側は衝角戦法に重きを置きたがり、そうでない側は甲板戦闘員による接舷戦闘に持ち込みたがる。ギリシャ側は操船技術に劣っていたのだから、これは本来方針としては一見逆であろう。しかしもっと大きな問題、すなわち数の問題があったのである。

銀行の発見によって確かに船の数は揃えられた。ところがそれに乗り込むべき乗員が大量に必要となり、アテネでは従来戦争に動員しなかった下層階級までを漕ぎ手として総動員しなければならなくなった。つまり人員を削減できるところでは可能な限り削減した方が良いことになる。一方奇襲攻撃に適する戦法ということから言うと、衝角戦法の側に一分の利がある。接舷戦闘はやはり体力の勝負で、図体の大きい側が有利だからである。

そういう事情でテミストクレスは建艦計画の段階から、衝角戦法のみに適する単能型の軍艦を作ることで人員と資材の節減をはかり、多くの隻数を確保する方針でいたのである。実際これらの軍艦は当時の常識からすればアンバランスなほど甲板戦闘員の数が少なかった。いわばこの戦争だけのために作られた軍艦であり、どういう戦略・戦術で戦うかを前もって正確に予測しておかない限りこういうことはできない。恐るべき知謀というほかないだろう。

戦闘は日が落ちるまで続いたが、勝負は最初の段階ですでに決まっており、ペルシャ側は体勢を立て直すことがついにできなかった。戦闘終了までに約200隻が撃沈され、一方ギリシャ側の損害は数十隻にとどまった。 ペルシャ艦隊の生き残りを全部合わせればまだギリシャ側と互角に戦えるだけの兵力はあったが、もはや戦う気力は失われていた。クセルクセス王はこの日、高台の上からこれを観戦していたが、惨憺たる敗戦の有様を見て色を失った。艦隊を失ったとなると、ギリシャ艦隊にヘレスポント海峡の舟橋を破壊され、王以下の全軍が退路を断たれてペルシャへ帰れなくなるかもしれない。また、この敗戦の報が本国に伝われば、それまで力で抑えていた属領が反乱を起こすかも知れない。全軍の即時撤退は不可能であるため、とにかくクセルクセスは一人で本国へ帰った。

一方ギリシャ側にとっても事態はまだ手放しで喜べるようなものではなかった。何よりも、圧倒的兵力のペルシャ陸軍がまだギリシャ本土に無傷で生き残っているのである。当然ながらそれに正面攻撃をかけるだけの力はギリシャ側にはなく、とにかく海軍を用いて補給線の遮断と後方攪乱を行ない、時間をかけて弱らせていくしかない。ギリシャ側の防衛ラインは依然コリント地峡であり、アテネは占領は説かれたもののまだ残存ペルシャ軍の勢力圏にあった。

一方ペルシャ艦隊は翌日からギリシャを撤退し、ギリシャ海軍はこれを追跡するが、見失ってしまう。ヘレスポントの舟橋の破壊も計画はされたが結局採用されず、かわってエーゲ海諸島を制圧することで後方攪乱を行なうことが実施された。そしてこの戦争の発端となったミレトス付近でペルシャ海軍を追い詰める。このころのペルシャ艦隊はフェニキア艦隊が編成から外されているなど、著しく弱体化しており、ペルシャ軍は船を陸上に引き上げ、ミカレにおいて上陸してきたギリシャ軍との陸上戦で壊滅させられた。

(図33)

一方退路を断たれた残存ペルシャ陸軍は、結局ブラテーエでギリシャ軍との最後の決戦を行なって敗北し、退却した兵士のほとんどが途中で死亡し、この大軍のうちペルシャに帰りついたものはほとんどなかった。

こうして制海権をペルシャの手から奪ったことにより、ペルシャはその後70年にわたってギリシャに手を出すことを控えた。ギリシャにとってはまさに輝かしい大勝利だったが、その国内に及ぼした影響という点で若干の暗い面を指摘する向きがあったことは付け加えておかねばならない。

それ以前のギリシャの戦争は、前述のように重装歩兵によって戦われていた。これは武具を自弁しなければならないこともあって、中産階級からなる一種の階級をなしていた。いわば戦時だけの戦士階級である。彼らは貴族ではなかったが、そのやや下のいわばジェントルマン階級であったと言える。彼らは国防を担うことにより、国政に対する責任と発言権も握っていた。つまりそれまではアテネといえども大衆民主主義というものは存在していなかったのである。

ところがサラミスでは、下層階級も漕ぎ手として戦闘員に駆り出さなければならず、このためアリストテレスなどが主張するように、決定的な戦闘の一翼を担ったことで彼らの発言権が飛躍的に増大することになる。つまり大衆民主政への道が大きく開かれたことになるのである。

同時にこのとき、「自由」という言葉が一種の熱を帯びた肯定的なイデオロギーとしてはじめて世界史の中に登場することになった。しかしギリシャにとって不幸なことであるが、近代ヨーロッパにおいて海軍というものが「自由」の本来持つ毒を中和する作用を持っていたのとは対照的に、ギリシャ海軍はそれを野放しにする作用を持っていたように思われる。この後すぐに発生するペレポネソス戦争とそこにおけるアテネ衆愚政の救いがたさを見るにつけ、その思いが強い。

一般的に言えることであるが、「伝統」というものと切り離された強力なパワーが出現するとき、それは必ずその文明社会に害をなす。英海軍というものは、そこから「伝統」の文字を剥ぎとってしまえばほとんど何も残らないほど、それと分かちがたく結びついていた。しかしアテネの場合、それに相当するものは実は重装歩兵だったのである。

このことはヘロドトス自身がすでに強く感じていたらしく、彼は「マラトンの重装歩兵」に対する郷愁を抱き、その地位を結果的に奪うことになった海軍に対しては、やや反感を持ったような記述をしている。結果から見る限り、彼の懸念は正しかった。サラミス以後、アテネの根幹であったポリス共同体の精神は急速に解体してしまったのである。その後に来るペリクレスの黄金時代というものは、悪く言えばその内面の空疎化をカバーする外面的な装飾化と言えなくもない。

とにかくアテネ海軍はテミストクレスというあまりに巨大な才能によって急速に余りにも大きな勝利を手にしてしまった。このため伝統というものと結びつくべき機会を失ってしまったのである。さらにまたエーゲ海の解放的雰囲気が、艦隊をして重々しい「規律と結束の象徴」となることを許さなかった。風景の解放的なところではとかく自由主義は暴走しやすく、「自由という概念は灰色の海のそばでしか健全ではあり得ない」というのは一面の真理であるとは言える。

ペルシャ艦隊をあまりにも完全に撃滅してしまったため、ギリシャ世界は外交内政両面で力学的に大変貌を遂げる。考えてみるとマラトンのとき、ダリウスが軍団を兵器で船に乗せてギリシャに上陸させてしまったというのも、実はギリシャ側が制海権を持っていなかったという事情が裏に存在するのであり、あの時でもギリシャ海軍が強力であればダリウスの侵攻を海上で阻止することが可能だったはずである。

しかしこれだけ急速にエーゲ海での力関係が逆転してしまったのは発端は銀山での銀を使ったテミストクレスによるアテネ海軍の急速な増強であったが、続いてサラミスの大勝利でギリシャ人が海軍と言うものの価値を知ってしまったことが決定的となった。その意味でこの海戦は文明全体に影響を与えた一大デモンストレーションであったとも言える。いずれにせよ、サラミスの海戦というものは世界市場に極めて重大な意義を持った戦いであり、その余波がいまだに世界を揺るがせているといってもある意味では過言でない。

世界史の中での最初の大海戦は、このように陸上部隊の後方遮断という問題をめぐってのものだった。一般に陸軍主体の勢力が海軍というものを持ちたがる場合、第一にこういう使い方が目的となる場合が多い。実際強大な陸軍を持っている武将や君主について「彼は海軍を保有することに興味を抱いていた」と記されている場合、その動機は大体においてこういう用途を想定したものである。

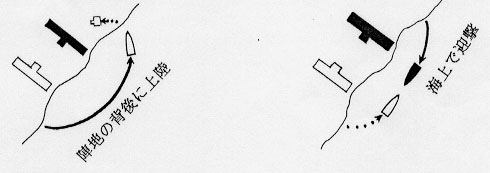

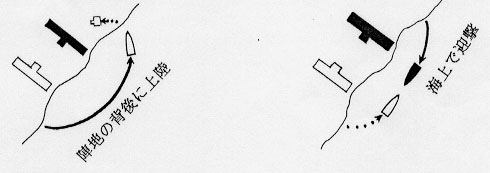

陸戦の場合、相手側陣地の背後に一部隊を回り込ませるというのは、どんな指揮官でも最初に一度は考えてみる手である。あらためて言うまでもないことではあるが、戦いというものは大事な場所に最大の力を集中したものが勝つ。そのため陣地を作る場合には正面が最大の力を発揮できるようにするのが当然で、敵が絶対に来ないような背後に兵力を割くことは、それだけ正面が弱くなることを意味する。つまり逆に言えば背後がどこも弱くない陣地というのは、よほど兵力に最初から余裕がある場合を除けば、大変に不効率な配置をしているということになる。

海岸付近で対峙する場合、一方が海軍兵力を持っているをすれば、兵力の一部を相手側陣地の背後に上陸させることにより、一方だけが常に背後に回り込む能力を持っていることになる。相手側はそれではかなわないので、やはり海軍兵力を持って相手側の上陸軍を海上で迎撃することを試みる。ここにおいて海戦というものが発生するのである。

(図34)

現代では空挺部隊というものがこれに似た使い方をされる。だが言うまでもなく、こういった使い方は海岸線の相対的な長さによって有効性に違いが出る。地形が入りくんでいて海岸線の長さが国土の面積に比べて相対的に長い場合、様々な場所で海軍兵力を使う機会があるが、逆に自分の領土が非常に短い海岸線しか持っていない場合、その戦場だけの局地戦のためにわざわざ海軍を建設することは余りにも不経済なのである。

ギリシャのような地形では、恐らくこの目的だけのために海軍を作ったとしても、それは経済的に十分引き合うものだったろう。しかしながら面白いことに、島国であるイギリスと日本では、その国内戦において海軍がこういう目的で決定的な役割を果したことはほとんど無いのである。つまり当時の段階ではこの程度の海岸線の長さでは、海軍はまだまだ不効率だったわけである。

同時に言えることはこういう使い方は海軍の使用法としては本来補助的なものであり、その真価を百%発揮するようなものでは決してないということである。しかしながら世界史というものはあくまでも陸上が中心となって展開してきたものであり、陸戦にはたらきかける力があってこそ、海軍力は力としての認知を受けることを得てきたのである。それゆえたとえ表面に出てくることが少なかったとしても、海軍がこういう能力を持っているということ自体が、潜在的脅威としてて陸軍側に受け取られてきたことを決して忘れてはならない。

まとまった兵力を相手側陣地の背後に上陸させるという大規模な上陸作戦はむしろ20世紀に入ってから多く行われたが、古代においてはむしろ各地の反乱に火をつけて回ったり補給路や策源地を荒らしまわったりといった、いわゆる後方攪乱のほうが有効と考えられたようで、実際こちらが多用された。

ペルシャ戦争は東方からのギリシャ侵攻であったが、150年ほど後に行われたアレクサンドロスの遠征は、逆にギリシャ世界から東方への遠征であった。

このときアレクサンドロスは、小アジア半島沿岸を進軍し、半島の付け根のイッソスでペルシャ軍と決戦を行ってこれを撃破する。しかしその後アレクサンドロスはすぐにペルシャ内陸部へ侵攻せず、地中海沿岸沿いにエジプトまで南下するコースを選んだ。そしてエジプトでUターンして、再び来た道をたどって元の場所まで戻り、それから改めてペルシャ内陸へ進撃していったのである。

(図35)

アレクサンドロスがこんなコースをたどったのは、ペルシャ海軍の根拠地となる沿岸の都市をしらみつぶしに制圧することが目的であった。実際、そのフェニキア都市のひとつであるテュロス攻囲戦は、実に7ヶ月にわたって当時の最新の軍事技術が双方でぶつかり合う大攻防戦となり、アレクサンドロスの一生のうちで恐らく最も苦しい戦いであった。

しかし逆に言えばこれは彼にとっては、そこまでしてもやるべきことだった。これらの行動によって、小アジア沿岸と東地中海のペルシャ海軍根拠地はほぼすべて制圧されたからである。そのためアレクサンドロスは後顧の憂いなく内陸部に軍を進めることができた。

実のところこのことに関する潜在的な危険は相当なものが存在していたのである。当時のペルシャで第一の名将と言われたメムノン提督は、アレクサンドロスの軍と直接当たることを避け、ペルシャ艦隊を使って後方攪乱を行ない、戦場をギリシャに移す戦略を準備していた。実際これを強力に実行された場合、アレクサンドロスの遠征計画は破綻の恐れは十分にあったとみられる。

しかしアレクサンドロスはやはり幸運児であった。この最も恐ろしい相手であるメムノンは遠征開始後まもなく病死し、柱を失ったペルシャ海軍の抵抗は腰砕けになってしまったのである。しかし根拠地制圧により、ペルシャ海軍力は完全に動きを封じられる。

後方攪乱や補給線の遮断ということに関して言えば、その機能を持つのは外洋ばかりではなく、時に湖も同様の機能を持ちうることがある。

この一例が米独立戦争のときに起こった。このとき、英側はカナダからバーゴインの率いる一軍をハドソン川沿いに南下させ、同時に海側からニューヨークを占領して十三州植民地を二つに分断させる戦略をとった。

このとき、ハドソン川ルートの途中にあるシャンプレーン湖に、米側は小規模ではあるが湖上艦隊を建造していた。シャンプレーン湖は南北の長さ80kmほどの細長い湖であるが、英側から見た場合この湖の「制湖権」を相手に握られていたとなる、ルートは迂回路がないため湖の脇を安心して進むことができず、英軍の南下はストップしてしまったのである。

(図36)

結局英側は、この湖の「制湖権」を握るため、対抗してやはり湖上艦隊を建造し、米側湖上艦隊を撃滅することでようやく前進を再開することが可能となった。米側湖上艦隊は全滅はさせられたものの、極めて貴重な4ヶ月を稼ぎ出すことには成功する。このためバーゴイン軍は湖から百数十km南下したサラトガ付近で前進がストップし、サラトガの決戦で破れて降伏してしまう。結局英側の植民地分断作戦そのものが破綻したわけで、シャンプレーン湖上艦隊の貢献は相当に大きなものがあったと言える。

湖ということから言えば、日本の地図を見てみると一つ興味深い地形がある。それは琵琶湖の存在である。

実は良く見るとこの湖の南北で国土全体の幅がかなり狭くなっている。南側には伊勢湾が入り込んで湖との間の陸地の幅は最狭部で約50km、北側には若狭湾が入り込んで最狭部で18kmしかない。しかも南側の地狭部は50kmあるとは言っても中央に鈴鹿山脈が走り、中央部を大軍が突っ切るには適さない。すまりこの三つの水面に艦隊を浮かべることを考えるというわけである。

(図37)

例えば東日本の軍事勢力が西日本に侵攻する場合、この三つの水面を相手側に制圧されたままでは、後方は極めて危険であり、西へ深くまで侵攻することには困難がつきまとう。

確かにこれらは地狭部とは言っても幅が結構広いので、数倍の敵軍を阻止するというには不十分である。しかし兵力的に互角からせいぜい1.5倍の相手を阻止するには相当に強力な手段となり得る。大体において近代以前には西日本は貨幣経済の世界で軍事力(陸軍力)そのものは相対的に弱く、東日本は農業主体の世界で軍事的に優位にあった。特に豊臣秀吉死後の1600年の東西対立においては、この地形はかなり有効に生かされる潜在的可能性は持っていたとみられる。無論現実の歴史では全くそのようなことはなかった。また、一部隊を外洋艦隊に乗せて東日本に上陸させ、後方攪乱を行なうということも、当時の未熟な航海技術では少々無理なことだった。

湖上艦隊というものは、河川や運河によって海とつながっていない限り外洋艦隊との直接的合同ができず、その意味では不経済な装備である。逆に言えば外洋で圧倒的劣勢にあったとしても、湖上での優劣はそれとは無関係であるとも言える。

米独立戦争においては、外洋では英海軍には全く太刀打ちできず、したがって英陸軍の海上機動には打つ手がなく、終始ワシントン将軍の頭を悩ませた。大体において十三州植民地は地形的に細長く、海岸線も相対的にかなり長かった。これがため、米独立戦争においては戦線というものが形成されにくかったと言える。なぜならば、東西に伸びる幅の狭い戦線を形成しても、海上機動によってすぐに背後に回られてしまうからである。かと言って、南北に伸びる戦線というものは長すぎて独立軍側の兵力では全く非現実的なものである。

(図38)

当時ワシントン将軍は海軍力というものがいかに重要かという事を書き残しているが、実際米国において海軍力というものがこれほど死活的に重要なものとなったことは、その後の米国史にもなかったのではないかと思われる。

しかし当然ながら当時のアメリカがイギリスに対抗しうる艦隊を整備するなど全く非現実的なことであり、この決定的部分を補ったのはフランスの参戦であった。フランス海軍は確かに英海軍より劣勢ではあったが、米本土沿岸において英海軍が思いのままに振舞うことを阻止するには十分な力を持っていた。

米独立軍の勝利が決まったのは、ヨークタウンにおいて英陸軍部隊が降伏したことが最終的なきっかけとなって、英側が戦争の継続を断念したことによる。しかし実はこのときも英海軍は海上からヨークタウン救援を実施しようとしており、救援が成功していれば少なくともこの時点では英側は負けはしなかった。その救援が失敗したのは、ド・グラース提督指揮のフランス艦隊が英艦隊の救援を阻止することに成功したからで、フランスのシーパワーの援助がいかに大きなものだったかがわかる。

(図39)

このときヨークタウンの目と鼻の先で戦われた海戦が第二次チェサピーク湾の海戦で、英側の不手際が主たる原因となって、非決定的な戦闘を交えただけで英側は成算なしとみて退却してしまった。結局ヨークタウン救援は断念されたのである。

海戦史全体を通観してみると、このように一方が地上軍に対する支援を狙い、もう一方がそれを阻止しようとすることが直接的原因になって起こった海戦はそれほど多くはない。(ただし太平洋戦争中のガダルカナル周辺の海戦は大体これで、一人で数を増やしている感があるが。)

また、この第二次チェサピーク湾の海戦にしても、英艦隊は陸上部隊を直接乗せて救援に赴いたわけではない。たとえ陸上部隊に対する直接的支援が目的であっても、それら上陸船団は二番手として待機し、それに先立って純然たる戦闘艦同士の戦いが行われ、邪魔な相手側艦隊を撃滅して海上を安全にしてから上陸部隊が海に乗り出すのが普通である。

さもないと、もし負けた場合強力な陸上部隊が海上で無力なまま全滅する恐れがある。結局たとえ陸上部隊に対する支援という戦略的目的があったとしても、戦術的には相手側艦隊を撃滅して制海権を握ると言うことが優先する。

つまり個々の海戦の目的は制海権の確保という事になりがちで、陸上部隊への支援という動機は直接的には表に出てこないことが多い。しかし間接的にはこれは多くの海戦の原因としてしばしば隠れて存在しているのである。