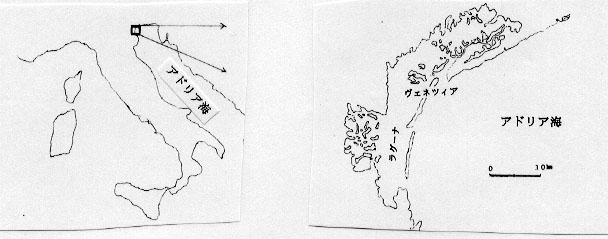

図1

PART2 フェニキアの都市国家テュロス

歴史上このような戦略を採用したのは実はアテネが最初ではない。あまり知ら

れてはいないが大先輩がいるのである。それはフェニキアの都市国家テュロスで、

ベレポネソス戦争の実に五百年以上も前のことであり、またフェニキア海軍は、

せいぜい五十年程度の歴史しかもたないアテネ海軍の十倍以上の歴史をもっ

ていた。

しかし彼らはギリシャ人たちとは違い、歴史を書き残すということにあまり関

心をもたなかったため、その模様は旧約聖書をはじめ他の民族の史書によって伝

えられる。彼らは当時の世界から見ればよほどの変わり者で、領土的野心をほと

んど持たず、商業を手中におさめることでその代替とするという姿勢を一賞して

とっていた。現代の商業人の感覚からはおよそ正反対であるが、このような状況

下では日立たないことが商業発展と生き残りの鍵である。目立つ存在になればた

ちまち君主の大軍団に収奪されてしまう。広告という概念は彼らの忌むところで、

歴史を書き残さなかったのもこんなところに原因があるのかもしれない。

彼らが自分の文明について語らなかったため、彼らが精神的に何を求めて生き

ていたのかを外から知ることは難しい。表面的には彼らは商業を求めて生きてい

た。しかし個人個人がひたすら金儲けを愛する拝金主義者であったかといえばそ

れは違うように思われる。彼らは偉大な航海者でもあった。例によって記録が十

分にないが、地中海を出てアメリカ大陸にまで達していたのではないかとの説も

あるほどである。

実際彼らの探検範囲は驚くべきものであり、例えばシャイロックならそんな冒

険に手を出すとは到底考えられない。しかし一方そんな冒険野郎なら陸上でも覇

権を目指したがるのが普通である。結局のところ彼らにとって商業が目的で海が

手段だったのか、海が目的で商業が手段だったのか、そこのところは結論が出し

にくい。ともあれ一つ言えることは、彼らは陸上の人間が持つような夢や政治的

理想に熱くなることはなかったということである。それだけに彼らはギリシャ人

より現実的であり、政策や戦略も老練であったといえる。

前述のようにフェニキア人たちは大きな領土をもたず、都市を作って住んでい

た。ビュブロス、シドンなどがそれで、テュロスはそれらのうちの一つである。

テュロスにとってペリクレスに相当する人物はヒラム王であった。

これらのフェニキア都市が海岸に作られていたことは勿論であるし、市の外周

に城壁があったことも言うまでもない。しかしヒラムは今の状態では防衛能力は

十分でないと判断し、ある時市全体を沖合にある島に移す決定を下したのである。

この島の大きさは周囲約4.5kmの小さなもので、海岸からの距離は600mほ

どだった。ペリクレスの城壁が囲んでいた面積は外周の長さで大体25kmぐらい

だから、アテネの場合よりもずいぶん小さい。しかしヒラムはここに住民を移住

させ、さらに島の上の都市を堅固な城壁で囲んだのである。

食糧を船で外から輸入して運んでいたことは当然だし、それを護衛する艦隊も

以前から整備されていた。しかしこうして根拠地に堅固な防備を施したことによ

り、テュロスは他のビュブロスやシドンなどの都市にはない政治性を備えること

になる。

ヒラムが城壁を築いたころ、内陸部ではソロモン王などが活躍していたが、ま

だそれらの国のサイズはそう大きなものではなく、中程度の国家が互いにしのぎ

を削っている段階だった。そのためこれらフェニキア都市のあるレバノン沿岸は

ある種力の真空状態のようなもので、彼らは過度に軍事に巻き込まれることなく航

海や商業に専念することができた。

しかしアッシリア帝国の勃興が、この状態に終止符を打つ。オリエントにも世

界帝国の時代が訪れたのである。

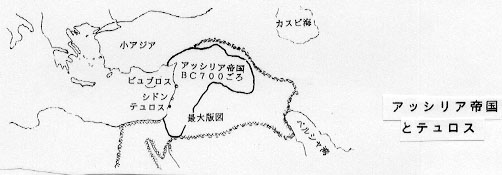

フェニキア都市は大体前870年ごろにアッシリアと接触し、独立や商業の自

由を保証してもらうかわりに帝国に対して便宜をはかるという形で、しばらくは

平和的に共存していた。しかしそんな政治的独立の保証などというものはそうは

長くは続かない。前700年ごろには両者は軍事的に衝突をはじめる。

図1

テュロス以外のフェニキア都市は、城壁があるとはいってもしょせん陸続きで

あり、アッシリアの大軍には抗するべくもなく、その支配を受け入れる。しかし

テュロスは違った。たとえ幅わずか600mとはいえ、海によって陸から隔てら

れていたことがテュロスに独立を守ることを決意させたのである。

これが無謀な企てでは必ずしもなかったことは結果が示すことになる。アッシ

リアの陸軍がいかに大軍であっても、それらはとにかく海を渡ってから城壁にと

りつかねばならない。テュロスの城壁はかなり堅固なものだったから、たとえそ

れが陸地にあった場合でも相当本願を入れてかからねばならなかったろう。まし

てこの場合攻城用機材を陸揚げする作業が余計に加わり、おまけに兵力が上陸す

る最中は本来極めて弱いものである。さらに別の問題として、大軍であればある

ほど、それを一度に上陸させるだけの船を調達することは難しくなる.一方海上

補給路さえ確保しておけば、テュロスの側は事実上何年間でも篭城は可能である。

したがってこの場合も艦隊を失えばテュロスは生命線を断たれる。そのためも

ちろんアッシリア側は軍艦をかき集めてテュロスの海軍力をつぶしにかかり、そ

れを迎え撃つテュロス艦隊との間に海戦が展開された。ラーデ海戦やサラミス海

戦に先立つこと200年以上も前のことである。

この海戦でテュロスは勝利をおさめ、市も陥落しなかった。つまりアッシリア

の大軍に対して一応勝利をおさめたのである。もっともテュロスが対岸の陸側に

もっていた市の一部やその後背地はアッシリアに奪われたであろうし、またアッ

シリアが体面を致命的に傷つけられることなく軍を引くためには、内実がどうあ

れ名目上はテュロスを降したということにしておかねばならない。そして現実的

なテュロス人がためらいなくその条件を整えてやったろうということも、また想

像に難くない。

いずれにせよ、シドン等がアッシリアの属領化したのとは対照的に、テュロス

は独立を守った。そうこうするうちに、アッシリア帝国は滅亡してしまった。前

612年のことである。

アッシリアがテュロスを降せなかったこと自体は、別に帝国に大きい手傷を負

わせたわけではなかった。アッシリアにとってテュロスはそんなに重要な存在で

はなかったし、テュロスはアッシリアに大打撃を与えるには小さすぎたのである。

しかしこの最終的結末を見るならば、このちっぽけな都市は独立を保ってアッシ

リア滅亡後も生き延びたということで勝者であったと言える。

一方アッシリアが滅亡した後、内陸では新バビロニア帝国が勃興しつつあった。

そしてそのネブカドネザル大王の治世に、テュロスは正面からバビロニアの軍事

力にさらされることになる。

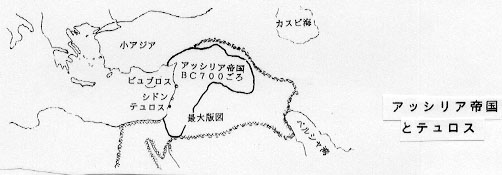

図2

今回の状況はアッシリアの時より遥かに厳しかった。ネブカドネザルの軍隊は

前585年から前572年までの、実に13年間にわたってこのちっぽけな都市

に総攻撃をかけたのである。しかしテュロス側は全く英雄的な粘りを発揮し、攻

略の全ての試みを退けてバビロニア軍を撃退した。それにしてもネブカドネザル

の側は13年も攻略に費やすくらいなら、テュロスの命綱である艦隊を撃滅して

補給を断つことに最初から全力を集中すれば良かったのにとも思うのだが、なぜ

ネブカドネザルがそうしなかったのかは明らかではない。

国土や兵力の差を考えるとこの結末はほとんど信じがたいほどである.もっと

も今回も軍隊を引き上げさせるために形式的には降伏という形をとったであろう

し、テュロス側のダメージも相当なものではあったはずである。しかしとにもか

くにも独立は守って生き延び、そして一方新バビロニアは前539年に滅亡して

しまう。そのことを考えれば、やはり一応は今回もテュロス側が勝者だったとい

う見方は可能ではあろう。

さて新バビロニアに替わって勃興したのがあのアケメネス朝ペルシャである。

地図を見てもわかる通り、この帝国の規模は前の二つよりも遥かに大きい。

図3

そこでテュロスの首長たちも、さすがにこれは楯突くのは無理と判断したよう

である。これは一つにはペルシャの支配がかなり緩やかで、たとえその支配下に

入っても無理をして独立を守った場合に比べてそれほど自由を拘束されるわけで

はないということも手伝っているだろう。

むしろフェニキア都市はその海軍力をペルシャ帝国に提供することで、ペルシャ

の同盟国、とまでは行かないにしても属領の中のエリートとしての地位を確保す

る道を選んだ。ペルシャはバビロニアに比べて海軍力の整備に割合カを入れてい

た。それは領土自体がかなり地中海の方に張り出していたことも影響しているだ

ろう。逆に言えばテュロスー人が抵抗したところで、ペルシャがその地中海沿岸

の都市から船をかき集めた場合、テュロスの海軍力がそれに確実に対抗できるか

どうかには疑問符がついていたということにもなる。

ともあれテュロスはその後ペルシャ海軍の筆頭として行動することになる。し

かしそのテュロス艦隊の敵として現われてきたのは、新興海洋勢力ギリシャであっ

た。そして前480年にサラミスでギリシャに大敗してしまうのである。

サラミスでの敗北の後はフェニキア艦隊はペルシャ艦隊主力から外されてしまっ

て本国へ帰されたが、これはむしろフェニキア都市にとっては幸運なことであっ

たと言えるだろう。これによってギリシャ艦隊の追撃による損害を被らずにすん

だからである。しかし勢いに乗るギリシャ海軍がエーゲ海の外へ出てキプロス島

にまで手を伸ばそうとした時には、フェニキア海軍は断固としてこれを退けた。

ギリシャ沿岸とは異なり、そこは彼らの領海という意識が強かったからだろう。

この後しばらくの間テュロスは歴史の表舞台には登場しないが、敗戦後のペル

シャ帝国内部のごたごたの中で、その海軍力は自身のためにそれなりのはたらき

はしたと見られる。少なくとも伝統の浅いアテネ海軍が思慮のない拡張主義に巻

き込まれてたった半世紀ほどで破綻していくのに比べると、テュロスの海軍はそ

の後も長く生きた。生き残りのマラソンレースという観点だけから見るならば、

ギリシャ海軍との勝負も必ずしも負けとは言えなかったことになる。

しかしさしものテュロスにもついに終焉の時がやってくる。それをもたらした

のはアレクサンドロス大王であった。今回はもともとペルシャの時とは状況が違っ

ていたことを、テュロス人たちも感づいていたに違いない。なぜならばペルシャ

の場合は単に彼らを版図の中に加えるという意図しかもっていなかったから、か

なりの自由を都市側に与えることが可能だった。しかしアレクサンドロスの場合、

フェニキア都市の制圧という行動にはペルシャ海軍の根拠地を徹底的につぶして

おくという軍事的な目的が濃厚に含まれており、必然的にそんな自由は認められ

なかったからである。

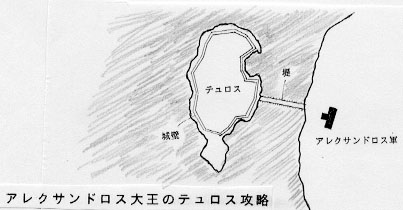

アレクサンドロスはまず攻撃の意図を秘して、市内の神殿で儀式を行ないたい

とテュロス側に申し入れる。しかしテュロス側は、それが市内に入るための口実

であることを見抜き、儀式は本土側の古い神殿で行なうことを勧め、島側に入城

することは拒絶した。こうしてアレクサンドロスは直接攻撃を決意する。アレク

サンドロスが採った戦法は、大規模な土木工事によって堤を築き、島と陸を結ん

でしまうことであった。

図4

このあたりは水深30〜40mと結構深く、そこに長さ600mの堤を築くわ

けであるから、要した労力たるや大変なものである。それだけでは力不足とみた

アレクサンドロスは、連結した大型船の上に攻城槌を搭載して反対側の外海から

も攻撃を行なった。

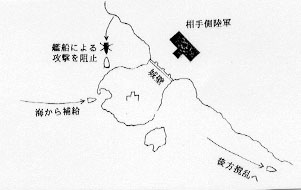

しかしテュロス側は知略の限りをつくしてこれを妨害し、アレクサンドロスの

企みを片っ端から挫折させていった。さすがのアレクサンドロスも攻めあぐね、

これはもう駄目かと絶望しかかったという。実際彼の生涯でこれ以上苦しい戦い

はなかった。どんな大軍団との戦闘よりもこのちっぽけな都市の制圧のほうが困

難だったというのである。激戦は実に7ケ月におよんだ。

しかし決着をつけたのは、結局アレクサンドロスが海軍力の助けを借りること

によってである。テュロスに来るまでにもアレクサンドロスはいくつかフェニキ

ア都市を陥しており、それらの持つ海軍力を自軍に加えることにアレクサンドロ

スは成功したのである。他にもキプロスなどの艦隊が加わり、テュロス艦隊は劣

勢となって港内に封じ込められてしまった。

こうなっては攻撃の妨害も補給も思うにまかせず、陥落は時間の問題にすぎな

い。前332年7月、ヒラムによって築かれて以来約七百年間敵の侵入を許さな

かった城壁も、ついに外海側で破られた。通常アレクサンドロスは投降した都市

には寛大だったが、この時ばかりは兵士の憎悪のなすがままにさせて即座に八千

人が虐殺され、さらに二千人が処刑された。しかし最後まで意地を通したという

点、さすがにテュロスらしい最期であったと言える。

アレクサンドロスの堤は攻略自体には決定的要素とはならなかったが、テュロ

スを陸につないでしまうということを成し遂げ、以後この都市が独立した強い力

をもつ能力を奪い去ることとなる。現在はさらに砂が堆積してテュロスは完全に

陸とつながり、ここがかつては島であったことを知るのが困難なほどである。

それにしてもテュロスにとって最大の不運だったのは、アレクサンドロスが最

も恐れていたペルシャ側のメムノン提督が前年に病死してしまったことである。

メムノンがもし生きていたとするならば、七ケ月もテュロス前面に釘付けになっ

ているアレクサンドロスの姿を見て必ず致命的な後方撹乱の手を考えたろう。そ

れによってアレクサンドロスが攻囲を途中で打ち切らざるを得なくなったことは

十分に考えられる。また、テュロスの息の根を止めるためにアレクサンドロスが

かき集めてきた海軍力にしても、メムノンが生きていたならテュロスを圧倒する

だけのものを集められたかどうかは疑問である。

総じて言えることは、アレクサンドロスに対抗するための海上勢力はこの時期

ばらばらで十分に統合されておらず、テュロスは単独でアレクサンドロスに立ち

向かわなければならなかった。それを統合すべき存在こそメムノンだったのであ

り、テュロスとメムノンの組合せはアレクサンドロスの遠征を挫折する最大の可

能性を持っていた。そのメムノンが前年に病死したという点、テュロスの不運、

というよりアレクサンドロスの幸運を思わざるを得ない。

こうしてアテネとテュロスの二つを見てきたが、強大な陸軍力に対抗するため

両者は基本的に同じ方法をとった。両者とも根拠地を城壁で防衛し(ただしアテ

ネが陸続きであったのに対してテュロスはそうではない)、食糧や物資を海から

補給する。艦隊はその第一の任務としてこの生命線の防衛に当たるが、

余裕があればその海上機動力を活かして後方撹乱を行なう。

図5

戦略の性格としては、相手側の軍事力に直接ぶつかってそれを力で撃破するの

ではなく、持久戦に持ち込んで相手の戦闘継続能力・継続意志が枯渇するのを待

つ、つまりそれは本質的に攻勢的ではなく防勢的である。

これは海から力を引き出す際の一つの基本であると言える。さらにヒラムが本

土の市街を引き払って島に移住したことが端的に示すように、テュロス人の基本

には陸を恐れてなるたけ遠ざかろうとする姿勢が見られる。実際それが、海を長

く制する者が共通してもっている態度なのである。英国にしても、中世において

は百年戦争に代表されるように大陸に権益をもち、フランス陸軍と戦うことを恐

れなかった。しかし百年戦争で敗北した結果大陸の橋頭堡を失い、以後英国は大

陸の軍隊と戦うことを避け、そこでの権益を追わないようになっていく。英国が

海洋国家として生まれ変わり、植民地から大陸よりも多くの利益を得るようにな

るのはそれからのことである。

アテネにしても、シシリー遠征に見られるように陸に領土を増やそうとした時

にはほとんど失敗するか、あるいは「陸の論理」とでも言うべきものに引きずり

こまれて破局の種をまいており、そのあたりが海軍国としてのアテネの伝統のな

さだと言えるのだろう。余談だが、陸から遠ざかろうとするフェニキア人たちは

喋ることにおいても陸から遠ざかろうとした。彼らにとっては自分の成功や富み

を宣伝して内陸人たちの関心を引くなど考えられないことだったのだろう。

それゆえ彼らは歴史に対しても寡黙になり、結果的に多くのことについてギリ

シャ人たちに名をなさしめることとなった。もっともそれも仕方ないかもしれな

い。フェニキア人たちは陸から遠ざかろうとするあまり「世界」や「文明」など

といったものに積極的にかかわっていこうとする意志に乏しすぎた。(ギリシャ

人たちは、逆にそれが強すぎて海軍国として失格だったわけだが)

フェニキア人たちは自分が知っていることや技術についても秘密にしたから、

それを知っていたらしいということは推察されても、後世にそれを伝えたという

確実な証拠があまりないのである。しかしそんな彼らが西欧世界に確実に残した

遺産が一つある。それはアルファベットである。

それ以前にはギリシャ人たちは極めて複雑な文字を用いており、文字の数自体

も極めて多かった−−ちょうど漢字のように。このため文字は書記階級にしか使

いこなすことができない代物だったが、彼らはフェニキア人が使っている文字を

見てそれを真似始めた。それは商業用に工夫され単純化された文字で、文字の数

が極めて少ないので簡単に覚えることができたのである。

このフェニキア人の大発明はギリシャ世界に巨大な影響を与えるとともに、周

辺世界にも広まっていった。実際東洋と西洋の違いの少なからぬ部分がこのこと

に負っているようにも思える。そういった意味では自らの意志に反してフェニキ

ア人は文明というものにずいぶん大きくかかわったと言えるかもしれない。

さてアテネとテュロスの歴史にいささか深入りしてしまったが、海洋都市とし

て長く生きた勢力としては、ヨーロッパにもヴェネツィアという存在がある。

ニれもテュロスと同じく、面墳は極めて小さい。都市はリアルト島という島−

それは自然にあったものではなくむしろ人工島である−の上に築かれ、大体

長さ3km、幅は狭いところで1kmというからテュロスより少し大きい程度である。

もともとこの都市は、西ローマ帝国滅亡の前後、アッチラ大王の侵入による戦

禍を逃れようとした人々が潟に住みついたことをその起源としている。つまり最

初から、都市というより陸地からの避難場所という性格を持っていたわけである。

ヴェネツィアの周囲は「潟(ラグーナ)」と呼ばれる沼地になっていて、これが

馬に乗った略奪者たちの侵入を防ぐ役割を果たしていた。

図6

潟は一種の沼地であるから水深はそれほど深くはない。それゆえ、馬に乗る兵

士が気紛れにそこヘ足を踏み入れるというわけにはいかなかったが、もし組織的

にじっくり腰を据えてヴェネツィアを攻略しようとする軍隊があった場合にはこ

の潟はテュロス前面の海ほど強力な味方となってくれるわけではない。ましてヴェ

ツィアをつぶしたがっているのはライバル海洋国家ジェノヴァであって、ハンガ

リーはそんなに熱を入れていたわけではなかったという点がヴェネツィアに幸い

していた。もし彼らがアレクサンドロスのように徹底した攻め方をしてきた場合

には到底持ちこたえることはできなかったろう。 それに大体、東欧の軍隊などと

いうものは古代地中海の場合に比べて独創的な攻城戦が不得手だった。

陸側の軍隊がこの調子だから、ハンガリー軍はただ包囲を行なうだけで潟の中

へ入ってこようとはせず、潟の水深が浅いことも全然響かなかった。それどころ

か逆に水深が浅いことはメリットにさえなったのである。つまり船が浅瀬に乗り

上げることなく安全に潟を行動することは、水路を熟知していなければ不可能な

のであり、どんな立派な船をもっていようが外から来た者は行動の自由がきかな

い。結局これが敵艦隊による市内への上陸作戦を不可能にすることになり、これ

はヴェネツィアだけがもつユニークな防衛力であったと言える。

この戦いは結局、地中海に散らばっていたヴェネツィア艦隊が囲みを解くため

本国周辺の海域に戻り、ジェノヴァ艦隊に決戦を挑んでこれを撃破したことによ

り決着がついた。

防御カではテュロス、アテネ、ヴェネツィアの順であったが、そのヴェネツイ

アでもこの程度の陸軍力には対抗できるだけの防御力を備えていたわけである。

これを他のフィレンツェなどのイタリア都市と比較すれば雲泥の差であったと言

えるだろう。他の都市は自治都市とは言っても軍事的には独立を守る能力がなく、

実際ちょっと政治情勢が悪くなるとたちまち君主の支配に属してしまい、ヴェネ

ツイアー人が独立を全うしたのである。

ヴェネツィアにとっては海軍力はただ軍事的意味を持っていただけではない。

むしろこれは彼らにとって一種の売り物であった。つまり彼らの海上輸送能力は

内陸の陸軍国にとって魅力があり、同盟の利点を君主に感じさせることができた。

つまり巧みな外交を行なうための元種の役割を果たしていたと言える。

もう一つ、国内政治の安定という役割も艦隊は果たしていたとみられる。この

時期のイタリアでは自治都市はその軍事力を傭兵に頼っていた。実際傭兵稼業は

イタリアで極めて盛んなビジネスだったが、同時にイタリアの癌であるとも言え

た。傭兵隊長の中の実力ある者は、例えばミラノにおいて見られるようにいつの

まにか市の支配者におさまって君主化してしまうことが多かったのである。市民

が軍事力を他人の手に重ねているのだから、これはむしろ当然であると言えよう。

ヴェネツィアも陸上戦闘には傭兵を用いた。しかしこれら傭兵部隊は他の都市

でなしたような害悪はもたらさなかった。それはヴェネツィアが海軍という自前

の軍事力をもってそれを市民が運営していたからである。たとえ陸軍力を他者の

手に重ねていたとしても、傭兵隊長がその海軍力に逆らって市の支配権を掌握す

るのは長期的に見ると大変なことであろう。つまり艦隊は、傭兵が悪行に走るの

を防ぐコルセットの役割を果たし、傭兵の力を市の利益になるようもっていくこ

とを可能としていたのである。

一方寡黙という点では彼らはフェニキア人たちと共通する。そして彼らの十倍

は喋り散らしたフィレンツェが極めて短命で、おまけにとんでもない過大評価を

受けてしまったという点でアテネと似ている。アテネのことを見てよく「海洋国

家は開放的だ」と言われるが、実は宣伝に熱心な口の軽い海洋国家は二流の海洋

国家であり、一流の海洋国家はやや閉鎖的なのである。

寿命という点でも、ヴェネツィアはその母体が5世紀ごろに出来て、ナポレオ

ンの時代に独立を最終的に失うまで一千年以上の命を保ったわけで、これはテュ

ロスと良い勝負である。そしてやはりテュロスと同じく、ヴェネツィアも文化的

に積極的に陸とかかわっていこうとはしなかった。しかしながら、例えばガリレ

イが若いころスコラ哲学的な数学が大嫌いだったのに、ヴェネツィアの造船所で

数学が実際に使われているのを見て応用数学というものに目覚め、近代科学の誕

生に多大な影響を与えたということなど、無意識的に西欧文明に与えた影響はか

なりのものだったと推察される。

いずれにせよ、こういった使い方は海軍というものの潜在力を最大限に引き出

すものである。同時に推察されることは、こういう使い方は海洋勢力側のマンパ

ワーが相対的に小さい時に最も有効だということである。海洋勢力側のマンパワー

が大きくなってしまって陸を恐れないようになると、陸に引きずられて海の論理

が一貫せず、結果的にかえって弱体化してしまうのである。

こういったことを見るならば、海軍とは本来、気が長く閉鎖的で高い特殊な技

術力を持つ相対的に小人数の寡黙な集団が、巨大なマンパワーに対抗するための

最も有効な武器としての性格を持って歴史に登場したものだということがわかる

だろう。兵理に陸も海もないというのは本当である。しかしその行き着く先の精

神というものは、やはりどこか違っているようである。