図1

海軍の使い方としては、次のようなものがむしろ決定的効果を持つ。例えば英

国史においてそれが見られる。地図の上から見るとドーバー海峡などというもの

はほんの僅かの幅しかなく、実際人間が泳いで渡れるほどである。ところがその

海峡の制海権を持っていたがゆえに、たとえ対岸に百万の敵陸軍があってもその

僅かの距離を渡らせなかった。つまり貧弱な陸軍しか持たない国が強大な陸軍国

に対抗し得たのである。ここではギリシャ史を最初の例としてそれを見てみよう。

PART1 ペレポネソス戦争史

ペルシャ戦争が栄光に満ちた戦争であるのとは対照的に、続いて起こったベレ

ポネソス戦争はギリシャ世界のもつ不徳の一切を集めた陰惨で絶望的な戦争であっ

た。これは実に27年間にわたった戦争であり、一応はアテネの敗北で終わるが、

事実上勝者はなかったと言った方がより実情に近い。

ペルシャ戦争終結からペレポネソス戦争勃発に至るまでの過程は、第二次大戦

後の東西対立の模様とよく似ている。つまりアテネがアメリカ、スパルタがソビ

エト、そしてペルシャが(親模の違いはあるものの)ドイツをはじめとする三国

同盟に相当する。

ペルシャ戦争の敗北によって、ペルシャは滅びはしなかったものの国内は支配

がゆるんでがたがたになり、またエーゲ海の制海権も失ってギリシャを脅かすこ

とが事実上不可能となった。このため、戦争中は結束して戦ったアテネとスパル

タは共通の敵を失い、次第に角突き合うようになった。

それに伴い、これら両雄は他のギリシャ都市国家を自分の陣営に組み入れ、二

つの大きな同盟勢力が形成されていった。アテネ側のものがデロス同盟、スパル

タ側のものがペレポネソス同盟である。要するに前者がNATO、後者がワルシャ

ワ集約機構なのだが、ちなみにこの場合デロス同盟には冷戦時代のNATOより

も悪玉くさいところがあった。

デロス同盟はもともと、サラミスの海戦で勝利をおさめたアテネ艦隊がエーゲ

海からペルシャ海軍を閉め出すために、エーゲ港諸島の都市国家を集めて海上同

盟勢力としたことに端を発している。デロス同盟の不幸は、敵であったペルシャ

帝国の力が急速に減退したため、本来の目的が失われて次第にアテネの海上支配

の道具に堕してしまったことである。

他の都市国家は自前の艦隊を整備するよりアテネ海軍増強のための責納金を出

す方が安くつくため、同盟の中でアテネだけが巨人となってしまい、怖いものが

なくなったアテネは専横の限りをつくす。同盟のために集めた金を勝手にパルテ

ノン神殿の建造費用に当てたりアテネの財政赤字の補填に流用したり、あげくの

果てにその軍事力で脅しをかけ貢納金の増額を迫ったりと、国自体がやくざの

ような真似を始めてしまった。

当然他の都市国家はこの専横に腹を立て、アテネの支配を脱するため、スパル

タを中心にペレポネソス同盟が対抗勢力として形成されていく。

図1

ペルシャという脅威が消え去った以上、ギリシャ世界が二分されていがみ合い、

やがて火を吹くのは力学的必然である。なおわれわれは、特に十分な知識を持た

ずにギリシャ史を見る場合にはとかくアテネにひいきした見方をしてしまう。し

かし大義名分という面からこの戦争を見ると、多分に支配者アテネに対する解放

戦争という色彩を帯びていたことは事実である。実際もしスパルタ側が筆力のあ

る史家をもっていたならば、そういう主題のもとにこの戦争を記述しただろう。

ペリクレスの戦略

開戦直前の雰囲気は以上のようなものであったが、ともあれ力学的には二大勢

力の必然的な対決であるとともに、貧弱な陸軍しか持たない海軍国アテネと十分

な海軍力をもたない陸軍国スパルタという、全く異なる文明同士の対決としての

性格ももっていた。(ただしこのときギリシャ世界が海洋国と陸軍国にきれいに

色分けされて二分されたわけではない。例えば海軍国としてのメンタリティをも

つ国がアテネの横暴ゆえに一人前の独立した海軍国として生きることを許されな

い場合、彼らがスパルタを敵よりも味方として見たとしても不思議はない。)

それゆえアテネ側の戦略は、陸軍を十分にもたない海軍国が強大な陸軍力に対

していかなる方法で対抗するかという主題を浮き彫りにする格好となっている。

結果から見る限りこの戦争はアテネの敗北で終わったのだから、戦略が間違って

いたと考えられがちであるが、実際にはそうではない。実はこれは最良の戦略を

最悪の政府と市民が運用した結果であるというのが最も正しい。

この27年におよんだ長い戦争は大体三期に分けられる。しかしアテネ側の基

本戦略はペリクレスが戦争前に長い時間をかけて準備しておいたものが事実上全

期間にわたって用いられた。それは実際にそれほど優れたものだったのである。

ここでペリクレスのポートレートを描いておこう。胸像が伝えられていて、そ

れは兜をかぶった姿だが、これは長すぎて格好の悪い頭を隠すためであったと言

われている。名門の生まれで若くして頭角を現し、貴族的で冷たく近寄りがたい

雰囲気を漂わせていたが、演説を行なわせると神々しいまでに堂々としていたと

伝えられる。開戦二年目に戦没者追悼のため行なった演説の内容をトゥキデディデ

スが伝えているが、格調が高く、戦争中の演説であるにもかかわらず敵国スパル

タを罵倒する台詞がないのは驚くべきことである。

実際彼はいわゆる「大衆政治家」の水準からは余りにも突出した存在だったた

め、そういう下品な手段に頼る必要がなかった。トゥキデイデスいわく、この時

期のアテネは名目上は民主政だったが実質上はペリクレスによる独裁であった。

それをアテネ市民が認めざるを得なかったというのも、結局そこまで畏敬される

べき人物であったためであろう。逆に言えばそれはペリクレスがいかに当時の他

のアテネ市民に似ていなかったかということでもあるわけだが。

ではそのペリクレスが採用した戦略とはどんなものだったのだろう。それは次

のようなものであった。まず強力なスパルタ陸軍との決戦になったらアテネ陸軍

には勝ち目がない。それでどうやってアテネを防衛するか。

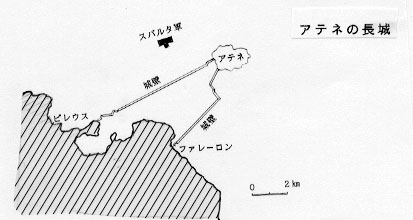

このためペリクレスはアテネ市街と海岸線および軍港をつなぐ二本の長い城壁

を築き、郊外の農地に住む市民を全部城壁の内側に収容するという大胆な方針を

考えたのである。スパルタ軍は野戦には強いが攻城戦では必ずしも名手というわ

けではなく、アテネ軍の実力でもこの城壁に依れば十分に防ぐことができる。郊

外の農地は放棄してしまうから今までのようにそこから食糧を得ることはできな

いが、港と海岸線は市街とつながっているから、船で外から食糧を搬入すること

は自由にできるし、城壁の内側では平時と同様に商業を営むこともできる。つま

り食糧の補給を黒海方面からの輪入に頼っての長期の大親摸な篭城戦なのである。

図2

こうして陸上では完全な持久体勢を整え、海上では海軍力の絶対的優勢を活か

してスパルタ側のギリシャ沿岸を荒らしていく。これをスパルタが参るまで何年

でも続けるのである。

これは軍事的に見て最高の戦略であり、ペリクレスが生きていれば実際に勝つ

ことができたろう。しかし意外にも現実の歴史はその予期されるコースを裏切っ

ていくのである。なぜそんなことになったのだろうか。

第一期

では戦争の経過を見てみよう。開戦と同時にスパルタ陸軍はアテネ周辺に侵入

して城壁に迫るが、ペリクレスの目論見通りにその大軍は無人の田園地帯を荒ら

すばかりで、ほとんど何もできずに引き上げてしまった。アテネの長城は堅固な

もので、実際戦争の全期間を通じてスパルタ軍は城壁に対する直接攻撃を一度も

行ない得なかった。一方アテネ海軍はスパルタ周辺のペレポネソス半島沿岸を荒

らし、計画は着実に成果を上げていた。

ところが翌年に予期しない災扼がアテネに降りかかる。人口が城壁内部の狭い

場所に集中したため、ペストが大流行してしまったのである。これによってアテ

ネは人口の三分の一を失ったと言われるが、真の災扼はそのことではない。最大

の不運は他ならぬペリクレスがこの病気で死んでしまったことである。アテネの

敗北は指導者を失ったこの瞬間に定められてしまったといっても過言でない。

実際その後の歩みを見ると、当時のアテネにはペリクレスに替わりうる人物は

ただの一人もいなかったことがわかる。そして次の日からアテネは衆愚政の支配

するところとなる。衆愚政の時代にペリクレスに替わって登場した人物の代表格

はクレオンであった。彼は革なめし業を営む成り上がりで、(政界に出てくるく

らいだから金はあったろう)民会で袖をまくり上げて大声で激情的な言葉を使っ

て民衆を扇動する、要するにペリクレスとは正反対の人物であった。今日で言え

ば、貧しい生まれからはい上がったアメリカの大企業の会長が政界に進出して派

手な言動で喝采を浴びているようなものだろう。

さて指導者を失いはしたものの、ペリクレスの残したプランはアテネに勝利を

もたらし続けた。スパルタ軍は何度もアテネ周辺に侵攻したがその都度さしたる

成果を上げることなく引き上げ、一方ミチレネ、コルキラなどの藷都市がアテネ

陣営からの離反を企てたがアテネは軍事的にこれらを制圧、またスパルタ周辺の

ピロス港、キテラ島などをアテネは新たに占僚し、スパルタを周辺からじわじわ

と包囲していった。

図3

ミチレネやコルキラ島でもそうだったが、この時期ギリシャのほとんどの都市

では寡頭派と民主派の政党が対立し、前者はスパルタに、後者はアテネに後押し

されて国家間の戦争と国内の階級紺争が複雑に結び付いてしまっていた。国によっ

ては寡頭派がアテネの支配を脱する解放戦争のつもりで、民主派が奴隷を解放す

る解放戦争のつもりでそれぞれ戦っていた場合もあり、相互の憎悪は激しく、虐

殺などは日常茶飯事という最悪の戦争となってしまっていた。

スパルタは特に、ヘロットと呼ばれる奴隷階層を大量に国内にかかえており、

それが一つのアキレス腱をなしていた。このため、アテネがピロス港を占慣した

ことは大変な痛手であった。軍事的にスパルタ侵攻の橋頭壁となるという巨大な

脅威に加えて、ピロス周辺の住民が本質的にスパルタによる被征服民族であった

ため、ここを発火点として反乱が国内に飛び火する危険が出てきたのである。

そのためスパルタはとるものもとりあえずアテネに講和を申し込む。実にこの

時がアテネにとっても講和の絶好の好機であった。ところがクレオンらアテネ政

府はさらに条件をつり上げて講和の申し出を購ってしまうのである。

このため窮地に陥ったスパルタは何か行動に出ざるを得なくなる。ここで登場

するのがスパルタの将軍ブラシダスである。彼はスパルタ軍人には珍しく外交の

能力に恵まれた人物であった。彼はアテネの軍事力に正面からぶつかることを避

け、「アテネのアキレス腱」と呼ばれた場所に目をつける。アテネが穀物の供給

を黒海沿岸およびエーゲ港北岸地方に頼っていたことは前にも述べたが、特にカ

ルキディケ半島付近をブラシダスは目標として、大胆不敵にアテネ勢力圏を突っ

切る形で軍を率いて北上する。

この地域がアキレス腱と呼ばれるのは、まずそれ自体が穀物の供給地で積み出

し港であることに加え、アテネからのヘレスボント海峡へのエーゲ海北岸沿いの

海路を扼することになる場所でもあったからである。もしここに基地でもあった

ならそのルートは強力な護衛なしには通れない。

図4

むろん島、づたいにエーゲ海を横切って小アジア西岸沿いに行くルートもあるか

ら、それでアテネが壊滅するということはない。しかしそれにしたところでアテ

ネは大損害を被ることに変わりはない。

ブラシダスは弁舌巧みにこれらの諸都市にアテネ陣営から離反することの利益

を説いた。この説得は効を奏し、たちまちこの付近の勢力地図は塗り変わってし

まった。驚いたアテネはさっそくこの地に討伐軍を派遣することに決定し、クレ

オン自身がそれを率いる。(なお、この討伐軍にはソクラテスが一兵卒として従

軍していた。)

クレオンは二つばかりの都市を奪回することには成功したが、この報に接した

ブラシダスはアンフィポリス付近でアテネ軍を迎え撃つ体勢に入った。両軍決戦

となったが、指揮官の実力の開きは大きすぎてたちまちアテネ軍は壊走し、クレ

オン自身も逃げる途中で殺された。一方スパルタ軍の戦死者はわずかに7名だっ

たが、その申にはブラシダス自身が含まれていた。こうして好戦的デマゴーグが

敗死したため、アテネは遅まきながらスパルタとの講和を行ない、戦争の第一期

は一応終結する。

第二期

以上のように戦争の第一期はアテネにとって非常に不利な条件で終結した。カ

ルキデイケ半島の要地がスパルタ側に寝返ったという痛手はちょっとやそっとで

取り返せるようなものではなかったからである。一方スパルタはスパルタで、最

後に一つスコアを上げることはできたものの、五回もアテネ周辺に侵入したにも

かかわらず城壁に阻まれて何一つ実を上げることができなかった。要するにアテ

ネからの解放戦争という目的の達成は絶望的に困難であることを認識させられ、

(これはペリクレスの戦略のおかげである)深い挫折感に見舞われていた。

こういう状況のもと、海外で一つの事件が発生する。当時シシリ小島はこの戦

争とは無関係だったが、そのシシリーでは最大の都市であるシラクサ市が他の都

市に対して暴威を振るっていた。その被害にあった都市の一つであるセゲスタが、

アテネに救援を求めたのである。

これは本来ペレポネソス戦争とは独立の事件だったが、前の戦争の失敗でフラ

ストレーションのたまっていたアテネはこれに飛びつく。それはアテネ軍の主力

による大規模シシリー連征計画という形になり、ペレポネソス戦争の第二期をな

すことになる。

しかしこれは確固たる戦略的理由によるものであるというよりは民会での人気

取りや個人的野望が絡み合って盲目的な迷走状態で介入に走ってしまったという

点、ちょっとベトナム戦争に一脈通じるところがある。

どんな理由で介入がなされたのかを列挙してみると、まず基本的な理屈はスパ

ルタはじめペレポネソス諸国がシシリーから穀物を輸入しているという事情があっ

た。つまりアテネがカルキディケという穀物供給地を失ったのだからスパルタか

らシシリーという穀物供給地を奪ってやればおあいこだという理屈である。

しかし理屈はそうでもスパルタにとってはシシリーはアキレス腱というほどの

重要性をもっていたわけではなかった0単に物を買っているだけの貿易相手国に

すぎず、政治的戦略的には何ら意味をもっていなかったからである。これはアテ

ネが遠征軍をシシリーに送り込んだ当初、スパルタが何ら動こうとしなかったこ

とを見てもわかる。

介入の第二の理屈は、カルキディケ喪失でアテネの海上権は打撃を受けたもの

の、強大な艦隊自体はほとんど無傷で残っている。一方海上権をもとのレベルに

回復しようとしても、エーゲ海方面はすでに飽和状厳にあり、このさい東に勢力

を伸ばしていくことによって別の形で海上権を回復し、さらに将来カルタゴ、イ

タリアまでを勢力圏内におさめ、スパルタを海上から徹底的に包囲してしまおう

というものである。アテネの強みはその海上機動力にあるのだからその利点を極

限まで引きだすべきだというわけである。

図5

これは確かに理屈としては通っており、それができれば言うことはない。しか

し利点ばかりを見ればそうなるが欠点の方に目を向ければそうも言ってはいられ

ない。

欠点は何かと言えばそれは単純で、計画が大きいため危険が大きすぎるという

点である。実際遠征というものは成功すれば戦果は大きいが、失敗すればいっペ

んで国は傾いてしまう。ましてこんな大計画ともなれば、準備に何年もかけて周

到な配慮のもとに実行すべきであり、救援の依頼がきたぐらいで思いつき的に挙

行すべきものではない。大体シシリ一連征に賛成した市民の多くはそもそもシシ

リー島がどこにあるのかも十分には知らなかったのではなかろうか。

第二に主力が速くへ出払ってしまうのだから当然本国は手薄になる。つまりそ

れを狙ってスパルタが出てきた場合、その弱点を狙って王手をかけられたならば

たとえ防衛に成功したところで戦略全体の主導権がスパルタ側に行ってしまう。

遠征軍というものはそう簡単に呼び戻すわけにはいかないのだから、弱い本国を

脅威することでスパルタ側は継続的にアテネを引きずり回すことができるはずで

ある。

これを防ぐため、アテネ側としてはあらかじめスパルタの背後に同盟勢力を作っ

たり国内で反乱を起こすなどとしてスパルタを忙しがらせておき、遠征計画終了

まで介入ができないよう動きを封じておくことが本来ならば必要であった。とこ

ろがこの時期アテネはそういった準備なしでいきなりシシリーに出かけていって

しまった。

無計画なこと類を見ない遠征であったが、出発早々さっそく計画には叔齢が出

る。救援を要請したセゲスタ市は、アテネが兵を出すなら戦費はこちらで負担す

ると言っていたのだが、遠征軍が着いてみると、聞くと見るとは大違いでセゲス

タはあまりにも貧乏な都市で到底そんな巨額の戦費を負担する能力はないことが

わかった。そのため将軍たちが出先で、遠征をこのまま続けるかそれともやめて

帰るかについての軍議を聞くというまことにぶざまな光景となった。

要するに誰も事前に調査を行なわなかったのである。無思慮もここに極まるが、

そもそも最初からこの遠征は軍事的必然性よりも一人の人物の気紛れな野心によっ

て推進されていた。彼の名はアルキビアデス。才能あふれる美青年である。

「堕天使」という言葉がこれほどよく似合う人物はない。名門の生まれでべリ

クレスがその後見入となっており、ソクラテスにも愛された。何か悪いことをし

てもソクラテスがさとすと素直にそれに従い、邪悪さというものがどこにも見ら

れない。実際には彼の生涯は悪行でつづられているが、どうも彼はそれが悪いと

いうことが頭からわからず、無邪気に悪を遊んでいたという感じが強い。史上こ

れぐらい憎めない悪人というのもちょっと珍しい。そういう具合だからどこへ行っ

ても人気者で、民衆からの人気も大したものだった。その人気というのも本当は

披が当時のアテネ市民によく似ていたせいかもしれない。実際ペリクレスという

人物は市民たちにおよそ似ていない。彼らもペリクレスを畏敬しはしたかもしれ

ないが、ああいう風になりたいとは思っていなかったのではないかと思われる。

これに対してアルキビアデスは遥かに彼らの夢に近かった。容姿と才能に恵まれ、

窮屈な道徳にとらわれず自由気ままに途方もないタブーを犯し、それでいて皆に

好かれて喝采を浴びる。これがアテネ人の理想でなくて何だろうか。実際そう思

わなければアテネ市民が彼に見せた桁外れの寛大さというものはちょっと理解で

きないものがある。

さてシシリー遠征計画は、アルキビアデスの名誉欲によって強力に推進されて

いた。この遠征を成功させれば文字どおり彼はテミストクレス以来のアテネの英

雄となれるだろう。彼は雄弁の才にも恵まれていたからその個人的野ノむにアテネ

市民を巻き込むことぐらいは容易なことだった。(しかし遠征自体に彼がどの程

度の成算をもっていたのかは明らかではない)

アルキビアデス自身にとってはこの遠征は無謀でも無計画でもなかったのかも

しれない。彼の機略をもってすればその程度の困難は現地で解決できるという自

信は持っていたようである。もちろん遠征軍には(最高指令官ではなかったが)

首脳として参加していた。ところがまたも珍事が発生する。遠征軍の出発前にア

ルキビアデスとその仲間がふざけて神像の首を切り落としたという容疑で告発さ

れたのである。予定は変えられないので彼はそのまま出航したが、これを政敵が

利用し、涜神の罪で裁判のため本国へ彼を召喚した。

ところが下手をすると死刑になりかねないと思ったアルキビアデスは本国へ帰

るとみせかけて何と敵国スパルタヘ亡命してしまう。彼はたちまちここでも人気

者となり、スパルタ王のお気に入りとなる。気に入られたついでにここで彼がス

パルタ王妃を額取って子供を生ませるというおまけまでつく。

だがそんなことよりもアテネにとって重要だったのは、彼がスパルタ王にアテ

ネを攻める方法を教えてしまったことである。アテネに対してはろくでもない計

画ばかり吹き込んだ彼はどういうわけかスパルタに対しては正確無比の戦略を献

言する。(本当に彼は一人で世の中を引っ掻き回している。)彼の献策は、

・まず第一にシシリーに派兵してシラクサを助けることである。これによって意

気消沈していたスパルタは再び戦局の中に登場することになる。

・第二にアテネ付近のデケレアを占慣し、ニこを恒久的根拠地とすることである。

図6

ここに恒久的根拠地ができたことにより、これまではスパルタ軍は侵入してき

ても二〜三ケ月周辺を荒らし回るだけで引き上げてしまったが、この後は冬にも

居座るようになってしまった。このためアテネ周辺が年中危険になって疲弊の度

は格段に大きくなり、エウボエア島方面への連絡絡も断たれてしまった。

・第三に、アルキピアデスはペルシャと交渉してその援助を受けることを進言し

た。ペルシャはサラミス以来ギリシャに手出しをすることを控えてきたが、アテ

ネ海軍が弱体化する可能性があれば介入の可能性があった。元来スパルタという

国は国内に商業をもたず、貨幣経済が未発達であったから海軍を建造する財源が

十分になかった。そこでペルシャが資金を提供することによってスパルタが海軍

力を整備するならば、アテネの海上権に挑戦することも十分に可能である。

以上三つがアルキビアデスの献策であったが、その全てがアテネにとって致命

的に危険なものであった。実際にアテネの敗北には三つとも多大の責献をするこ

とになる。

一方アルキビアデスが去った後のシシリーでは、推進役を失って意気が上がら

なかったが、それでもシラクサ攻撃を開始した。緒戦ではアテネ軍は有利であっ

たが、シラクサ軍は城壁の中にたてこもってしまい、戦いは攻城戦となった。城

は容易に陥落しなかったため、アテネ軍は長期の兵糧攻めに移行する。ところが

それがようやく効果を上げ始めた頃、アルキビアデスの進言によるスパルタの援

軍がシシリーに到着してしまい、ここに形勢は逆転することになる。

これによって包囲側に立っていたアテネ軍は逆に包囲される側に回ってしまっ

た。以後の戦局はアテネがどう撤退を成功させるかということが主選となるのだ

が、アテネの主将ニキアスの優柔不断が主たる原因となってその機会をことごと

く逸し、アテネ本国から送られた援軍も追い銭となってしまう。

陸上での優勢によって勢いに乗るシラクサ軍は、ニの際海でもアテネ軍に挑戦

しようとの考えを起こす。最初はさすがに未経験のシラクサ海軍は負けるが、次

第に実力をつけてとうとう互角以上の戦いができるようになり、もはや彼らは無

敵アテネ海軍を恐れないようになってしまった。

これはアテネ軍にとっては恐るべき事態である。それまでは、とにかく陸でい

かに負けても制海権はアテネが握っており、本国への退却は自由にできた。とこ

ろが海軍を撃破されればそれすらできな<なるのである。

包囲されたアテネ艦隊は脱出の可能性を賭けてシラクサ付近で最後の決戦を行

なうが運命はアテネ軍を見放した。アテネ艦隊は全滅し、将兵は期間の望みを断

たれてしまったのである。ここにニキアス以下四万のシシリー遠征軍が全滅する

という悲惨な結末を迎えたのである。

第三期

この八年におよんだ遠征のアテネの損割ま合計軍艦200隻、将兵六万にも達

した。ペレポネソス戦争開戦当初の時点で、アテネの常備兵力は軍艦300隻、

陸兵三九スパルタの陸兵六万というから、この損害がいかに破局的であったか

がわかる。(ちなみにサラミス海戦の時のギリシャ艦隊380隻うちアテネ艦隊

180隻)

アテネは一時は絶望に打ちひしがれたが、とにかくこのまま手をこまねいてい

たら滅亡してしまう。頼みの綱の海軍は壊滅し、域外にはデケレアを根拠地とす

るスパルタ兵がいて外へは全然出られず、奴隷は次々と逃亡していく。まず何を

おいても海軍を再建しなければならなかった。ほとんど国家総動員の形で、神殿

にある金銀製品を鋳潰して費用をまかない、とにかく海軍としての形は整える。

一方スパルタにとってはシシリーヘ援軍を送ったのは大正解であった。第一斯

が終わった時点ではアテネからの解放戦争は挫折したというのがギリシャ世界全

体の見方であったが、こうなってくると他のペレポネソス都市国家も希望をもっ

てスパルタとの修交を行ない、その勢力は日増しに強くなった。この状態での両

者のぶつかり合いがペレポネソス戦争の第三期をなす。

アテネは復興に当たってこれまで国外追放処分になっていた市民を許すとの方

針を決めたが、これによってあのアルキビアデスが帰国する。彼はこの時期スパ

ルタにも居づらくなってペルシャに身を寄せていたが、アテネに帰るやいなや艦

隊をまかされるのである。

この時期のアテネ海軍には、もうスパルタ周辺の沿岸を荒らすという開戦初期

の任務を果たす余裕はなかった。まず第一に行なうべきことは食糧補給の生命線

を守ることである。以前にカルキディケ半島周辺を失ったためにヘレスボント海

峡を通って黒海沿岸が唯一の糧道となっており、小アジア沿岸のルートをとるそ

の航路の保護がアテネ海軍の任務である。艦隊の根拠地がアテネ付近の軍港ピレ

ウスからサモス島に移ったことがこれを何よりもよく物語っている。

一方ペルシャの援助を受けたスパルタ艦隊の任務はこれを妨害することであり、

根拠地もサモスのアテネ艦隊基地のすぐそばに置かれた。そして早速ヘレスボン

ト付近でアテネの生命線を遮断すべく出動、阻止に向かったアテネ艦隊とキジコ

スで衝突する。(前410年)

図7

スパルタ側はヘレスボント周辺の都市を残らず制圧することを考え、ペルシャ

軍と協力して海と陸からキジコス市を攻略していたが、アルキビアデスの指揮す

るアテネ艦隊は、まず一隊を差し向けてスパルタ艦隊に攻撃をかけ、偽って敗走

して沖合に誘い出し、次に霧の中に隠れていた本隊が背後から襲いかかってスパ

ルタ艦隊を挟撃、体勢をくずしたスパルタ艦隊は上陸して船を捨て、追うアルキ

ビアデスも上陸して陸上で決戦となったが、結局アテネ側の大勝となった。

これはアテネにとって劣勢挽回の絶好のチャンスとなった。スパルタ艦隊がこ

の海域からいなくなったため、アテネはシシリーでの敗戦後失ったヘレスボント

周辺の属地を残らず回復し、食糧補給のための海上路をしっかり確保したからで

ある。逆に言えばこの戦いで敗れた場合にはアテネの運命は危ういところであり、

同時に海軍力というものがいかに決定的であったかがわかる。

アルキビアデスは救国の英雄としてアテネに凱旋する。食糧補給路を確保して

攻勢に載じたアテネ海軍にとって次の目標は、小アジア沿岸からスパルタ海軍の

影響力を一掃することである。このためアテネ海軍は沿岸藷島の都市を次々と攻

略していった。

一方これはペルシャにとっても大変に困ることであり、彼らはスパルタ艦隊強

化のため盛んに援助を行なう。そしてスパルタにも名提督が登場する。彼の名は

リュサンドロス。この戦争の全期間を通じての最大の名提督がスパルタから出た

というのも皮肉な話だが、彼はおよそスパルタ人らしくない人物である。「獅子

の皮が足りぬ場合は狐の皮で間に合わせねばならない」という言葉にみられるよ

うに好んで策略を用いたため、スパルタではしばしば白眼視された。

彼の海軍に対する考え方も、単に戦師の時だけ武人としてそれを率いるという

のではなく、根拠地エフェソスに積極的に商船を寄港させ、貿易で市の経済を盛

んにして造船所を作ることまで計画するという、実に徹底したものであった。し

かし逆にあまりにも偉材であったため、スパルタという世界にうまくおさまりき

らないことも事実であった。

アルキビアデスは邪魔なリュサンドロスの艦隊の撃破を狙ったが、リュサンド

ロスは慎重に決戦を避けた。その一方でリュサンドロスはさまざまな策略を用い

てアテネ側の士気を低下させ、艦隊の能率を落とした。そうやって挑戦の横会を

狙い、ある日アルキビアデスの留守にリュサンドロスはアテネ艦隊を挑発し、両

軍は交戦に入してアテネ側は敗れる。

損害自体は決して破局的なものではなかったが、アルキビアデスはこれによっ

て解任される。そして彼は本国に帰ればさらに責任をとらされると思い、逃亡し

て最終的に表舞台から去った。

一方スパルタ側ではリュサンドロスも転任して本国へ帰り、いわばスターが二

人とも去った後に大海戦が起こる。小アジア沿岸諸島の争奪戦をめぐっていつか

は両艦隊は激突の宿命にあり、これまではリュサンドロスが機会を狙って避けて

きたのである。しかし後任の指揮官はいかにもスパルタ的な武将であったため、

レスボス島攻略をきっかけにアルギヌセーにおいて南艦隊の決戦となった。

図8

兵力はアテネ側が150隻、スパルタ側が120隻でペレポネソス戦争におい

て最大規模の海戦となった。戦力は侶伸してなかなか勝負はつかなかったが、自

ら船首に立って指揮をとっていたスパルタ側司令官が戦いの最中に海に落ちて瀦

死したため、スパルタ艦隊は総崩れとなって77隻の損害を出して退却、アテネ

側の損害らよ25隻であった。

このアルギヌセーの海戦の敗北でスパルタは講和を申し出た。実にこの時がア

テネにとって講和の絶好の、そして最後のチャンスであった。ところが衆愚政に

つける薬はないというべきか、アテネはこれを蹴ってしまうのである。

申し出を成られて窮地に陥ったスパルタは再びリュサンドロスを起用、反撃の

機会を狙う。小アジア沿岸で直接アテネ艦隊とぶつかり合うのは不利とみたリュ

サンドロスは、しばらくギリシャ本土付近を荒らしていたが、アテネ艦隊が彼を

撃滅のため追跡しているとの報を受けると、アテネのアキレス腱・ヘレスボント

付近に再度目をつける。

キジコスの勝利以来、アテネはこの付近を確実に掌握したとの自信からここは

手薄になっていたのである。防備が手薄であることを確かめたリュサンドロスは、

海峡を扼する位置にあるランプサコス市を海陸から急襲、たちまちのうちに占領

して艦隊の寄港地とし、アテネ艦隊を待ち受ける。

一方アキレス腱をスパルタが脅威する挙に出たことを知ったアテネ艦隊は総力

を上げてこれを撃滅するためヘレスボントに向かい、スパルタ側停泊地の対岸に

当たるエゴスポタミにひとまず錨を下ろす。

図9

両軍の主力艦隊が海峡を隔てて睨み合った格好になるが、アテネ艦隊の停泊す

るエゴスポタミは都市ではなくさびれた海浜に過ぎなかった。実はこれこそリュ

サンドロスの狙い目だった。

補給地が背後にないため、アテネ艦隊は乗組員が舶を下りて近くの都市まで食

糧を取りにいかなければならないという不利をかかえこんでしまったのである。

つまりリュサンドロスはアキレス腱を脅威することでこういう不利な停泊地にア

テネ艦隊を釣り出して釘付けにしたことになる。

到着の翌日、早速アテネ艦隊は攻撃に出てくるが、リュサンドロスは防御隊形

を堅く維持したまま決して打って出ようとはしなかった。翌日も、次の日もアテ

ネ側は攻撃をかけたが、リュサンドロスは同じ行動をとり続けた。四日間も同じ

ことが続いたため、アテネ側はこれを恐怖で萎縮しているためだと思い込むよう

になる。

五日目、やはりアテネ艦隊は攻撃をかけたが、その引き上げと同時にリュサン

ドロスは償察艦に後を追わせ、アテネ艦隊から乗員が上陸してしまったのを見届

けたなら全速でそれを報告しに戻るよう命じる一方、主力には待機を命じた。

偵察艦からの合図とともに待機していたスパルタ艦隊は一斉に発進し、全速力

で海峡を渡って停泊中のアテネ艦隊に殺到した。アテネ側はスパルタ艦隊が来襲

してくるのを見て狼狽し、上陸して散らばってしまった乗員を急遽集めて乗船さ

せ、戦闘体勢を整えようとしたが到底間に合わず、スパルタ艦隊の最前列が達し

た時に戦闘可能なアテネ艦はなかった。

こうしてリュサンドロスはほとんど空船となっているアテネ全艦隊を無傷で捕

獲してしまい、捕獲を逃れた艦はアテネ艦隊180隻中わずか8隻に過ぎなかっ

た。上陸していたアテネ将兵が捕虜になったことは言うまでもない。この劇的な

エゴスポタミの海戦は前404年9月のことである。

前431年に始まって27年間も続いたペレポネソス戦争は、リュサンドロス

がこうしてたった一時間で決着をつけてしまったのである。艦隊が全滅してしまっ

た以上、もはやアテネにどんな手も残されていなかった。それでも絶望的な篭城

をアテネはしばらく続けたが、海からも陸からも包囲されて食糧も資材も補給で

きない以上、降伏は単に時間の問題でしかなかった。開戦当初は負けるはずのな

かったアテネはこうして完敗したのである。

アテネの弱点

当初これだけ有利な体勢を占めながら一体全体どうしてアテネは負けてしまっ

たのだろうか。しかしよく考えてみると、アテネは最終的に勝てるはずはなかっ

たとも思えてくる。いきさつを振り返ってみれば見当がっくことだが、たとえこ

の先有利な体勢に持ち込むことができたとしても、衆愚政治に支配されるアテネ

はさらに欲を出して講和の申し出を成ってしまったろう。そしてその先幸運にも

勝ち続けることができてギリシャ世界全体を支配することに成功したとしても、

アテネ市民はわがまま専横に振る舞って必ず他の都市の憎しみをかきたて、戦後

再び反アテネ闘争はどこかで火を吹いたろう。そしてそれら全部を鎮圧する力は

アテネにらよなく、結局掘沼化に賄って破綻をきたしただろう。(もっとも、勝っ

たスパルタにしてもその力はなく、同じようなことになってしまったわけである

が。)

しかしペリクレスはそもそも彼の戦略(正確には大戦略と呼ぶべきであるとリ

デル・ハートは主張するが)をこのような形で用いることを考えていたのであろ

うか。それは少々違うように思われる。

ペリクレスが死ぬとき遺言として「スパルタと戦っている最中は決して遠征を

企ててはならない」といった意味のことを言ったと伝えられているが、ここに彼

と後継者の違いが現われているように思える。つまり彼は基本的に防勢の戦略を

考えていたのに、後継者はそれをかなり攻勢的に用いたのである。

海軍国というものには、大きくなってよい上限のようなものがある。恐らくそ

の点でアテネはすでにその上限に達していたのである。それは政治力学の面ばか

りでなく精神的な面についても言える。デロス同盟を私物化してわがままに振る

舞い始めたことはその明らかな兆候である。

したがってアテネがなすべきことは、これ以上の勢力拡大ではなく、現在の支

配権が正当なものであることをギリシャ世界に認識させることであった。そのた

め具体的になすべきことは、物理的軍事的なことよりもはるかに精神的な側面に

属するものである。

つまりまずスパルタ側に、アテネを何度攻めても無駄だということを認識させ

ることが最大の目的でなければならない。このためには防勢をとることが有利で

あり、何度侵攻しても全然効果がないことは攻撃側の意志を鈍らせるのに最も有

効である。加えて、攻撃を受けない限りこちらも積極的に攻勢に出ないという方

針をとると、相手側の敵楓心や危機意識をかき立てずにすみ、戦争遂行の意志を

失わせるのに大きな効果がある。つまり槍となるより無言の壁となるのである。

軍事的にこういう方針を守ると同時に、アテネ自身が自分の強さや権力や自由

の美酒に酔うことなく、自らを厳しく律して他の都市国家の模範となることに全

力を注ぎ、文化的文明的にアテネの支配が望ましいことを周囲に知らしめ、むし

ろ他の都市を憧れによって自分の陣営に結び付けることが理想だったのである.

実際ペリクレスが考えていたのはそういうことであったらしい。彼が友人の芸

術家フィディアスを起用してパルテノン神殿を壮麗なものに作り替えたというの

も、実は後者を目的とする戦略的意図が含まれていたとみられる。これら全部を

ひっくるめたものがペリクレスの大戦略だったのである。

もちろんパルテノンはじめ都市の外観をいくら美化したところで、その中身で

ある市民が傲慢なエゴイスト揃いであれば、むしろ豪華な建物も周囲の嫉妬や憎

悪を買って逆効果となりかねない。そういった意味では彼の戦略は市民全員が小

型のペリクレスであって初めて成り立っものであったと言える。アテネの不幸は

ペリクレス以外の市民全員が小型のアルキビアデスであったことである。

そう考えるとペリクレスの死後戦略が性格を変え、積極的にスパルタを絞め殺

す力まかせの方針に徐々に変化してしまったのも当然というべきかもしれない。

そのアルキビアデスも、戦後まもなく亡命先のペルシャで家を刺客に包囲されて

暗殺された。原図はペルシャとスパルタが、また彼が出てきて政局を引っかき回

すことを恐れて殺したのだとも、あるいは個人的怨恨からとも伝えられる。(な

お、彼のようなタイブの指揮官を料理するには、直接戦術的に倒そうとはせず、

巧妙な防勢によって手詰まりに持ち込んで「先に動いた側が負け」という状況に

もっていくことが有利である。そうすれば大抵我慢できずに彼の方が動いてしま

うか、あるいは彼の陣営内部がごたつき始める)

孫子に、戦争は一に道、二に天、三に地、四に将、五に法とある。道とは、戦

争をしてまでも自分たちが行なうべき、守るべきことに対する信念や確信のこと

であり、指導者と民衆が精神の深いところでこの戦争が正しいと信じられること

が何よりも重要であってそれに比べれば作戦のよしあしは二番目以下であると、

孫子は主張する。

兵学について学びたての頃は、誰でもこれを道学者のお説教めいたことと思っ

て馬鹿にするものであるが、この戦争を振り返ってみるとこの言葉の正しさを見

せつけられる思いがする。こうしてみると、ペリクレスの時代にアテネに本当に

必要だったのは戦略家であるよりむしろ宗教家、あるいはアルキビアデスのよう

な人間を律することのできる卓越した立法家であったと言えるかもしれない。

サラミスの勝利でイデオロギーとしての「自由」というものを知ってからベレ

ポネソス戦争勃発までわずか50年。野放しの自由主義が健全でありうる時間の

上限とは本来その程度のものなのだろう。このあたりで抜本的な見直しと再設計

が必要だったはずなのだが、パルテノンの美化がこれに役に立たなかったことは

もちろん、ソクラテスもその任を十分に果たすことはできなかった。そしてこれ

はアテネだけの問題ではなく、二千年の時を越えて現代の自由経済の世界に生き

るわれわれの問題でもあると言えるのである。