チャート2−1

「その水深40mの等深線がこれだ。」年長士官は海図上を指でなぞる。海図上のルートは大きくヘアピン状にカーブしている。「おかげでここから本土までは、とんでもなく大回りしていかなけりゃならない。行きの時の苦労を思い出すよ。直通で行ける抜け道でも作ってくれた奴には、最前線で戦艦を沈めたのと同じぐらいの勲章でもやっていいくらいだ。」

以下は、以前に公開された第1部と第3部をつなぐ部分のストーリーであり、潜航艇で雷撃戦を決行して、第1部のラストで陥った境遇から脱け出る物語の部分である。

実際にベースになっているのは18年前の出来事だが、そこで実際に用いられた戦術パターンなどを可能な限り洋上戦に移し替えて表現してある。

それを完全に忠実に再現するのは至難の業であり、多少設定をいじらなければならなかったが、それがかえって「眼下の敵」を思わせるような精密な潜水艦戦(シチュエーションは多少違うが)となる助けになったようである。(事実、「眼下の敵」以来、潜水艦映画もどうもこのレベルまで精密な戦術設定を行ったものは少ないように思える。)

自身の体験を洋上戦として可視化するということなので、それを過大評価も過小評価もせずに正しく行うのは、本来難しいことではあるが、まあ仕上がりを見る限りでは、ほぼ過不足なく満足な形で表現できていると言って良いのではないだろうか。少なくともリスクの評価に関しては、大体シナリオ通りのものだったはずである。

なお、以下は、第1部の終わりからは直接つながるが、第3部の冒頭には、まだ欠落部分があって直接はつながらない。ただ、以下はここだけを独立して読んでもそれなりに面白く読めると思う。

(20051211初出 20060508修正 長沼伸一郎)

(第1部の最後より続く)

本土への帰途

航行中の補給艦のデッキの上に、モニター艦を降りて本土に帰る途上の主人公と、もう一人の少し年上の士官が立っている。船の進路脇の海には小さな岩が突き出ていて、船はそれをすれすれにかすめている。

「”竜の歯”にこんな近づくなんて危ない操船だな。警備艦に注意でもされませんかね?」主人公は双眼鏡で海上を眺める。視野に豆粒のような警備艦が1隻見えている。

年長士官がそれに答えて「いや、本当に厄介な”竜の歯”ってのは、水面の下すれすれに隠れて船底を喰い破ろうと狙ってるやつだ。このあたりの岩石は空気に触れても腐食しないから、波に削られずにああやって水面の上に顔を出してる。それに警備艦の連中も、帰りの船にいちいち警告射撃をするほど暇じゃないさ。」

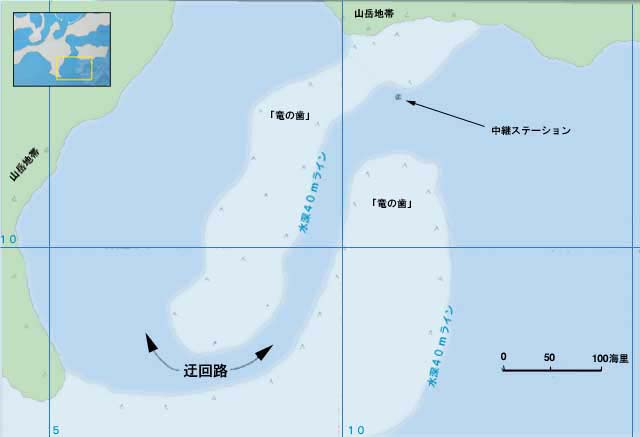

主人公は海図を広げる。「このあたりの海底はどうなってるのかな。海底から突き出してる”竜の歯”の長さが平均で35mぐらいか。だったら水深40mのラインが、航行危険水域になるわけですね。」

チャート2−1

「その水深40mの等深線がこれだ。」年長士官は海図上を指でなぞる。海図上のルートは大きくヘアピン状にカーブしている。「おかげでここから本土までは、とんでもなく大回りしていかなけりゃならない。行きの時の苦労を思い出すよ。直通で行ける抜け道でも作ってくれた奴には、最前線で戦艦を沈めたのと同じぐらいの勲章でもやっていいくらいだ。」

「でも海軍はそれには不熱心ですね。」「今時、こんな近海の海洋調査はやってもスコアにならないからな。」そして彼はさっきの方角へあごをしゃくり、「それにああいう警備艦にとっちゃ、縄張りに居座ることが既得権になってるから、下手に抜け道なんか見つかっちゃ困るんだよ。」と皮肉っぽく言う。

そして彼は別の方向に双眼鏡を向け、「中継ステーションがそろそろ見えてきたぞ。」と告げる。

「あそこで俺は正規海軍とはおさらばして、マーチャント・ネービーに鞍替えだ。これからは沿岸に停泊して、陸軍さんの迂回上陸作戦の手伝いや兵器の現地改良なんかで日を送るわけだ。君は義勇予備隊に鞍替えだって?これから一体どうするつもりだ?聞くところによると、君は潜航艇か何かでこの状況から抜けようとしているって話だが。」

「ええ。上へ戻るためには、そいつで何とかスコアを稼ぐしかありませんから。」

「随分無茶なこと考えるもんだな。でも失敗すれば結局、捕虜収容所で陸軍の募集にようやくありついて、二等兵からやり直すってことになるんだろう?義勇予備隊にはそういうのが多いぞ。」「そういう話は嫌ってほど聞かされますよ。」

年長士官は彼を眺めて、「まあ度胸だけは見上げたもんだが。しかし君はどう見ても陸軍で泥んこになってやっていけそうには見えないな。大体今まで実戦経験もないんじゃないのか?」「まあ白状すればそうです。」

「頼りないな。じゃせめて一つ、いいことを教えてやろう。そこの中継基地でなるたけ情報を集めておけ。あそこは本土より情報管理が甘いし、正規海軍に在籍しているうちなら、まだ正式にいろいろ要求できるものも多い。穴場で情報収集できる最後の機会になるだろうからな。」「わかりました。」

「それと、あそこの大佐をたまたま知ってるんだ。閑職に回されて呑んだくれて愚痴ばかり言ってる人だが。そうだ、俺が艦を離れる時の餞別にお義理でもらった酒があるから、手土産に持ってけ。俺はどうせ酒は飲まないし、嫌なこと思い出すからどうしようかと思ってたんだが、ちょうどいい。」彼はバッグからウイスキーの瓶を取り出す。

「いいんですか?」「いいんだ。話の種を提供してくれた礼だよ。だけどあの大佐はひがみっぽい人だから、深くは付き合うなよ。」

帰途の中継基地で

中継ステーションの中。薄暗い廊下を通り、ドアをノックして入っていくと、中には酒瓶を片手に持った大佐がよれよれの格好で座っている。

「現用艦艇のデータ表を閲覧したいんですが。許可をお願いします。」中尉は書類を渡す。「ところでK大尉という方をご存じですか?大佐によろしくと言ってました。」「ああ、彼のことなら覚えてる。」「それと、これは御土産です。」そう言って中尉は酒瓶を差し出す。大佐は有り難そうに酒を受け取り、「ここはまともな士官なら素通りして、挨拶にも来ない場所だがな。」と言いながら、書類を眺める。

「君は今時、潜水艦部門を志願するのか。まあ一昔前なら南の嵐の海で、氷の下を大胆にくぐって、溶岩リングの岩壁に魚雷をぶつけて、中への水路を切り開くなんて大戦果を上げた英雄的な艦長もいたもんだ。」大佐は懐かしむように言う。「でも今はそんな時代じゃないよ。まあどうでもいいけどな。」大佐は鍵を取り出して立ち上がる。

彼らは階段を下りていく。「その様子だと魚雷戦で一発逆転でも狙ってるんだろう?狙う目標艦のデータが欲しいのか?」

「ええ、まあそうする以外に道はありませんから。」

「やれやれ、どういう夢物語を聞いてきたのか知らんがね。まあ確かに赤色海軍には、高速魚雷艇でいきなり1発でコルベット艦に魚雷を命中させてスター艇長になった奴もいるが、騙されちゃいかん。あれは大体は航空支援があるからなんで、空から魚雷誘導用のブイを海面に撃ち込んで魚雷がそれを目がけて走るから、誰でも遠距離から魚雷を命中させられるんだ。でも一介の予備中尉がそんな航空支援を要請するなんて無理なことだぞ。」

「それはまあ一応わかってます。」

彼らは薄暗い部屋に鍵を開けて入っていく。部屋の照明は切れていて暗いので、そこに置いてあった、やけに大きくて細長い携帯電灯を取り上げて点灯する。

大佐はキャビネットの一つを開ける。「一応ここに最新版の艦艇データファイルが揃ってる。でも言っとくが、手頃な目標を探そうにも、青色海軍の場合には小型艦艇で行けるような近海には目標なんかないぞ。」

彼は携帯電灯を中尉に渡して照らさせながら、ファイルを探っていく。「それに今時はどの潜水艦も、こまめに充電しないから大体は電池が駄目になってて、スペアの入手が大変だ。使い捨ての一次電池なら簡単に手に入るんだが。」

中尉は渡された携帯電灯の不細工な外見に少々面食らい、そして円筒形の電池部分を調べて何かに気づく。「これは音響マーカーについてる電池じゃないんですか?標識として海底にばらまいておくための?」「うん、このあたりじゃ、電池が残ってる奴が海底に落ちてることが多いから、拾ってくれば電池として結構使えるんだよ。」

「でもこいつはもっぱら迂回路の向うの本土側で、初心者がコースを外れないように音の壁を作るために使われるものでしょう?それがこんなところまで流れてきてるんですか?」「まあ多分そうだろう。」

「だけど変だな。こいつは確かに電池の中身が完全に分解して溶け出しちまえば、軽くなって浮きますけど、電池のパワーが残ってるんだったら、まだ重くて普通の海水には浮かないはずじゃないですか。それがそんなに遠くまで流れていけるもんですかね?」

「確かにそうだがな。でも理由はよくわからんのだが、ここから10海里ほど先の海底にはよく沈んでるんだ。もっともそこの目と鼻の先には、警備の装甲巡洋艦が1隻常駐してるから、大っぴらには拾いに行けないんだが。」

「そこの艦長とは折合が悪いんですか?」「いや、折合も何も、あそこは閉鎖的で内情は良くわからんのだ。まああんまり良い噂は聞かないな。」

そして中尉は何か思い付いた様子で「ここにある海洋調査データもコピーさせていただけませんか?別に機密じゃないんでしょう?」

「まあいいが、でもここにあるのはこの付近で観測した修正用データで、中央に送っても無視されるようなものばっかりだぞ。そのどれが欲しいんだ?」「海底地図と海水分布のデータがあれば助かります。」

大佐は別の引出しを開けて、中の書類をまとめて主人公に渡す。そのファイルを整理している彼の後ろで、大佐は鍵つきの別の引出しを開けて一冊のファイルを取り出し、「情報が欲しいんだったら、こいつも見たいんじゃないか?」と言って手渡す。

「何です?これは?」「対潜作戦用の操艦マニュアルだ。今時は対潜艦艇は大体これにそっくり従って行動する。船を動かすコースパターンも、官僚化した船ならここからはまず外れた動きはしないもんだ。」中尉は目を皿のようにしてページをめくる。

「こっちは一応門外不出の資料だからコピーは駄目だが、メモをとる分にはOKだ。頑張れよ。」「有難うございます。」

潜航艇の入手

本土に帰った彼(以下しばらくは「中尉」と呼ぶ)は、彼は早速潜航艇を借りに行く。中尉は、係員に書類を見せて、「それで廃棄処分の作業艇だが。優先的に払い下げてもらうことになっていてね。」と尋ねる。やや年配の、人の良さそうな下士官の係員は、手元の書類と照合し、「OKです。これで正式にスクラップ扱いです。値段も、バッテリー抜きだと途端に安くなりますから。」「それで状態は?」「こっちへ。」

シートを外すと少し汚れた作業艇が現われる。「簡易救難潜水艇にも使えるやつで、前半部は一応無傷で問題なく使えますよ。このアクリル球も結構分厚いですから、深海は無理ですが結構な深度まで行けるはずです。少なくとも耐圧試験では300mまでOKです。」「で、壊れてる場所は?」

「後半部はバッテリーが全損、モーターも使えません。」「駄目なのはバッテリーだけだって聞いてたんだけど。こりゃ本当にスクラップだな。」

「ほう、使えるようにしたい?だったらちょっと提案があるんですがね。真中の壊れてる部分だけを輪切りにして取り除けば、一番後ろの無傷の部分を前半部分とつなげて動くようにできるんですよ。ただこの場合、バッテリーは諦めて有線式にして使うことになるんですが。あと、交換用のモーターもここにあるジャンクの中に使えるやつがあります。ジャンクって言っても、むしろパワーは上ですよ。その改造もここでやっては?予算は大体2割増になりますが。」

「その値段なら何とかなるな。そうしよう。じゃ詳しいことは後で決めるとして、次は軍用艦艇貸与の件だ。予備士官への一時貸与として、潜航艇で使えるやつはないかな?」「え?スクラップの払い下げだけじゃなくて、軍用艦艇の一回こっきりの貸与も潜航艇が希望ですか?今時変わってるな。」係員は書棚の中からファイルを探して寄越す。

「そっちはまあこんなところです。スクラップを引き取ってもらったんだから、もう少し色をつけてあげたいんですが、もともとろくなものがないところへもってきて、予備中尉さんに貸与できるものとなると、まともなやつがありません。」中尉はそれをめくって、そのうちの一枚に目を止める。「これは?結構低いスコアのオファーで借りられそうだけど。」

係員はファイルを覗き込んで「これはモーターが焼き切れてて船としては使用不能だから、そうなってるんですよ。記号でわかるでしょう。」と年下の上官の知識不足をやんわりと指摘して笑う。

しかし中尉は図面を詳しく検討し、「だけど確かさっきの水中作業艇には救難用のドッキング装置がついていたよね?で、こっちの潜航艇の下部には母艦の交通筒から乗り込めるようハッチがついてるから、船底にアタッチメントをつければ、二つを上下につなげて1隻にできるんじゃないかな?」「まあ一応不可能じゃありません。どうしてもというならそうしますが、どうしてこんな代物を?」

「いや、それなら余裕の分で魚雷も1発調達できそうだからさ。」「ええ、一応はね。だけど魚雷も込みとなると、かなり高い戦果のオファーをしなきゃ無理ですよ。え、だけどちょい待ち、まさかそんな不細工な潜航艇で魚雷戦をやろうっていうんじゃないでしょうね?」「うん。そのつもりだけど。」

係員は失笑する。「あのねえ、言っときますけど、あんたみたいな境遇だと、なるたけスピードの早い船を選んでヒット・アンド・ラン戦法をとる以外、戦う方法はありませんよ?とにかく組織から外れて内部情報が得られなくなるんだから、こんな鈍速のやつじゃ良い攻撃ポジションにつくことは絶対無理だ。あんたの立場でも、高速魚雷艇は無理としても、モーターボートに3インチのロケット弾5発ぐらいなら調達できますよ。考え直した方がいいと思いますけどね?」係員はカタログをめくって、如何にもちゃちなモーターボートの写真を示す。

しかし中尉はかぶりを振る。「でもそういうものは、結局は航空支援がなきゃ行動できないんでしょ?高速魚雷艇でヒーローになった艇長にしたって、空軍の支援を頼んだために結局その紐付きで下働きになってるのが現実だよ。それに大体自分が見た限りじゃ、むしろ弱い立場にいる者ほどスピードにこだわり過ぎて、結局自滅している場合が多いように思える。確かに今時は誰も彼もが、スピードこそが勝利の鍵だと言うけど、むしろ誰でも考えるその常識の裏を徹底的にかいていくことが、実は一番正解への近道なんじゃないのかな・・・。とにかく正規海軍の籍があるうちに、手続きを終えなけりゃならないんだ。もう日がないから、これで申請をお願いしたいな。」

「ふうん。ま、あんたの人生ですからね。わかりました。数日で両方とも認可が降りるはずです。」

専属操舵手との面会

数日後の同じ場所。同じ係員を前に、書類を提出していて、係員は判を押す。

「これで貴方は今日から正式に義勇予備隊の中尉です。」そして軍服の肩章を指差し、「もうその肩章じゃ駄目ですよ。そこのPXにありますから、ここで買っていっては?」「どこにあるのかな?」「どうせ暇だから案内しましょう。」彼は若い士官の柔らかい物腰にやや好意を持っている様子である。

肩章を選んで持っていく途中で、中尉は士官帽が陳列してある場所でその一つを手に取る。それを見て係員は「制帽も買い直すんですか?まあ一応義勇予備隊は制帽も自由なものが選べますけど、無駄だし縁起が良くないですよ。こう言っちゃ何だが、義勇予備隊の士官はどうせ三月後ぐらいには海軍をやめて、陸軍に伍長か軍曹あたりの階級で滑り込むことになるんです。そのとき下手に海軍将校の地位を維持しようとすると大抵悲惨なことになるんで、妙な意地を張らないように、制服も一時的なものと割り切った方がいいですよ。」

しかし中尉はかぶりを振って、「じゃなおのことだ。これは何の紋章?」と別の士官帽の帽章を指差して尋ねる。「確かこれは昔フランスやイギリスの海軍で、アメリカ空軍の世界制覇を懸念する勢力均衡派が、その象徴としてつけてた天秤の紋章です。それで今では、海軍の帝国体制への編入に反対する勢力が使ってるそうですよ。」

「勢力均衡派にも紋章があるとは知らなかったな。」「ええ、アメリカ型と違えるために帽子の生地もわざわざUボート艦長用のやつをベースにしてるらしくて。まあ何でここにあるかはわかりませんが。」「随分挑戦的だな。気に入った。これがいい。」(これ以後、彼は周囲の日本的な地味な制帽とは少し違う独特の身なりになるわけである。これは映像的に人物の区別をしやすくするための配慮。)

「ところでこの潜航艇の専属操舵手ですがね。」PXを出て一緒に歩きながら、係員が言う。「一人だけ志願する兵曹長がいて、今そこに来てます。会いますか?」「うん。会おう。」二人でそちらへ歩き出す。

「ああ、ただまだ彼は正式に志願したわけじゃありません。会ってみてから決めたいっていうんで。」係官が扉を開けると、椅子に何だか意識の朦朧とした感じで一人の男が座っており、頭をゆらゆらさせている。

「Y・・兵曹長です。今度の、うう、任務に、えー、あー、志願しました。よろしく。」と何だか老人のような異様な口調で挨拶する。中尉は呆然として、やっと「あ・・ああ、よろしく。」と挨拶し、係官の袖をひっぱって、慌てて部屋の外に出る。

「ちょっと・・ありゃ一体何なんだ?」「何って、専属操舵手ですよ。彼はもとは士官学校にいたんですが、神経衰弱になって休学中でしてね。あれも医者の処方で薬を飲んでるからああいう口調になるんです。で、入院するほどじゃないんですが復学の見込みもないんで、兵曹長待遇でここで仕事してるんですよ。ああ、薬を飲んでない時は口調もまともですし、もともと士官学校出身ですから、普通の兵曹よりも能力的には優秀ですよ。あんまり精神的にタフじゃないのが最大の難点ですが。」

「だけど、そりゃ潜水艦乗りには一番向かないんじゃないか?本当に操縦なんかできるのかね・・?」係官は肩をすくめる。「まあ潜航艇担当になったのは、今時潜航艇なら実戦に借り出されることがなくて、港内の回航ぐらいだけでいいからということだったらしいですからね。でもシミュレーターでの操縦は誰よりうまいですよ。」「そうじゃなくて本番は?パニックを起こすなんてことは?」

「上に誰がいるかに物凄く敏感に影響される男だっていう話ですよ。優秀な艇長の下では、凄く優秀で冷静に働くそうですが、凡庸な艇長の下や一人っきりだと、本当にパニックを起こすらしいんで、神経衰弱になったのもそれが原因だって話ですけどね。」

中尉は溜息をついて「もうちょっとまともな奴はいないのかなあ。」「あんたね。ろくに経験もない予備中尉が艇長になっていきなりこんな艇で海に出ようっていうんです。志願者がいただけでもめっけもんですよ。彼で我慢するんですね。ああそれともう一つ、彼がいじった機械は理由もなくいきなり故障するっていうジンクスがあるそうです。」

「何だか頭痛くなってきた・・・。向こうがしらふの時にもう一度会ってみよう。もし自殺場所を探して志願してるなんていうんだったら、えらいことだからな。」

夜の同じ場所。二人で会っている。「昼間はお見苦しいところをお目にかけました。」さっきとは打ってかわって、きちんとした口調で兵曹長が謝罪する。あまりの違いに驚きながら、それを隠して中尉は質問する。「早速だが、志願の動機について聞きたいんだが。」

「直接的な理由は単純です。士官学校復学の年齢的なタイムリミットがもうすぐなんです。でもそのためには、かなりのスコアを上げないといけませんし、私が動かせるこの潜航艇でそんなことができるチャンスなんて、もう訪れないと半ば諦めてたんですよ。で、話を小耳にはさんで、とりあえず急いで書類を出したんですが。」

「なるほど、まあ現実的な理由だな。でも目標や作戦計画に関しては、海に出るまでは明かせない。ただ、成功すれば非常に高いスコアを狙える目標とだけ言っておこうか。」「逆に言えばそれだけ危険な作戦だということですね。まあ私が復学に必要なスコアを得るには、どのみちそれだけのことは覚悟しないと駄目でしょう。」

中尉は書類に目を通す。「まあそれに十分なものだとは言っていいだろうな。どうする?本当に志願するかね?」

兵曹長はしばらく彼の目を見て考え、そして「やるしかなさそうです。それに、貴方の下ならやれそうな気がします。」

「わかった。それじゃ」と中尉は鞄の中からファイルの束を取り出して机に置き、「今回の作戦のための参考資料だ。目を通しておいてくれ。必要になる操船手順もリストアップしといたから、全部できるかどうか確認を頼む。」

組み上がった潜航艇

天井の照明に照らされた大きな屋内プールのような場所に、改装を終えた潜航艇が浮かんでいる。外は夜であるらしく、建物内に人影はまばらである。

「渡された資料の中で要求されていた操船手順は、一応全部出来ます。ただ全体の目的がよくわかりませんでしたがね。で、作戦を話してもらえるのは、海に出てからってことですか?やっぱり。」兵曹長はそう言いながら、中尉に続いて乗り込む。

上の潜航艇の内部は窓もなくて狭苦しいが、さらに下部ハッチを通って下の作業艇に下りると、前方の透明半球を通して青いプールの壁が良く見える。電源を入れると、艇内のパネルにランプが一斉に灯って宇宙船内部のような雰囲気になる。

「やれやれ、上の艇のバッテリーを下の艇のモーターにつなげてようやくまともな1隻の艇っていうわけですか。でも下の作業艇、スクラップといったって、そこそこのお値段だったでしょうに。」兵曹長は内部を走る電線の束を見ながら言う。

「ばあちゃんが死んだ時に少しばかり遺産を残してくれてね。それを全部使ってどうにか手に入れた。こっちは自分の持ちものだが、作戦が終わったら上のやつは返却だ。」

「でも魚雷を支給してもらうために、相当に大きいオファーのリスクを負ってるんでしょう?まあ落ちこぼれの予備中尉さんが曲がりなりにも指揮できる船が魚雷込みで欲しいとなれば、確かにこれが唯一の方法ですがね。でも上のやつもスクラップみたいなもんですよ。こいつのバッテリーだって劣化してますから、あと3回ぐらいしか使えませんし。」

下の作業艇は上下逆立ちした格好で接続してあるので、パネルの文字(日本語で可)などが上下逆になっている。

兵曹長はそれを見て、「艇を逆立ちなんかさせて本当にちゃんと動くんですか?」「ひっくり返すとまずいような装置はどっちみち最初から壊れてたからな。家からいろいろ持ってきてレストアしたんだよ。」

そして兵曹長は左右の計器盤を見回し、言いずらそうに質問する。「あの・・・何か見覚えのあるパネルがあっちこっちにあるような気がするんですけど。」「うん。それは学生時代に買った教材のキットだよ。君も学生時代に作らなかったか?」

兵曹長はあきれ顔で「やっぱり。聞くんじゃなかったよ。あれは時によっちゃ玩具売場に並べられてる代物ですよ。そいつをレストアに使ったんですか?」「馬鹿にしたもんじゃないよ。おもちゃと言ってもそこはさすがにメード・イン・ジャパンだ。中身は本物と遜色なく使える。」

兵曹長はさらに下の艇のパネルをチェックして「おまけにこのアスディックは海底探査用のやつでしょう?」「うん。800mは届くよ。」「そんな探知距離が短いものが本当に戦闘用に使えるんですかね?」「心配するな。精度はむしろこっちの方がいいんだから。」(ここでは「ソナー」とは言わず、英海軍の呼称である「アスディック」の語を用いる。)

そして「そんなことより出発準備を急げ。明日の晩には出航しないと、予約を入れた船との会合に遅れるからな。」

「テストもなしにぶっつけ本番ですか?でも下にこんなものがくっついてるんだから、操縦性が今までどおりなのかどうか。本当は丸一日練習が必要ですよ。」「仕方ない。その余裕がないんだ。」

兵曹長が上の艇に上がって、燃料計をチェックして尋ねる。「燃料タンクがまだ空ですが、注入はいつやるんです?」「今ここでやるんだよ。」そして兵曹長はハッチから顔を出して外を見回し、「でも燃料がまだ届いてないみたいですよ。」と言いながらセイルの外へ出て、さらに探す。

「いや、そこに来てるよ。」ハッチから続いて顔を出した中尉が言う。「どこに?」「ほら、そこに。」

中尉が指差したところには、ジェリカンがたった2個だけちょこんと置いてある。「まさかあれがそうですか?あれっぽっち?」「しょうがないよ。あれだけの量でもやっと手に入れたんだから。」

兵曹長は頭を抱えて「ありゃどう見ても、港の中で遊覧クルーズでもやるための量ですよ。そりゃ落ちこぼれの予備中尉が個人で調達できる燃料って言ったらあのぐらいが限度だってのはわかります。だけど何から何までまともな常識を無視してますよ。あの燃料にしたって・・。大体こんながらくたとおもちゃの塊で戦闘水域に乗り出すこと自体、正気の沙汰じゃない。そもそも・・」しかし中尉は顔を上げて延々と続く愚痴を遮り、「どうするんだ?来るのか?来ないのか?」「行きます。」

目的地への航行

潜航艇が夜の海をゆっくり水上航行している。周囲は多数の船の明かりで一杯で、都会の夜景のようである。(大量の船をCGで描くには、夜景の方が楽だと思うので。)

「さて目的地まで曳航してくれる船はどれだ?」「会合予定時刻までもう少し間があります。その船は、積荷の略号から見ると、前線の陸軍に届ける戦車砲の砲身やら何やらの重量物を積んでるみたいですね。まあ要するにマーチャント・ネービーの配達屋か。」

中尉が夜の海を双眼鏡で眺めながら「それにしても、もしこの大量の船明かりが全部、マーチャント・ネービーの船じゃなくて、外洋で戦える戦闘艦なら、日本もそれだけで米海軍に次ぐ大海軍だっていうのに。」としみじみ言う。

下で通信機に向かってレシーバーのモールス信号に耳を傾けていた兵曹長が顔を上げ、「お目当ての船が来ました。停船時間は3分です。」

「発光信号灯を。」兵曹長がハッチの下から発光信号灯を渡す。中尉は発光信号を点滅させ、続いてピストル型のワイヤー発射器を構えてパンと発射する。空中を飛んでいくワイヤーが下から写る。

「向こうはキャッチしたぞ。巻き取れ。」それを聞いた兵曹長が下で巻き取り機の丸ハンドルのグリップをつかんでくるくる回し、ワイヤーを巻き取っていく。(ここの描写はただ曳航ケーブルの接続作業を行なっていることがわかりさえすればOK。)

ガチャリと音がして巻き取り機が止まると、下にある有線電話のランプが灯り、ジーッという音がする。兵曹長が電話の受話器を取り、「接続完了だ。良く聞こえる。」と言うと、向こうの受話器から「じゃ曳航を始めるぞ。いいか?」と声が響き、「OKだ。」と答える。

そして受話器の向こうでは曳航船の乗員の声が「そっちはスクラップの運搬かね?屑鉄にわざわざ乗って回航していくなんて、ご苦労なこったな。せめて陸軍の新型戦車砲の運搬でもやらせてもらえる身分に早くなれよ。曳航の方は異常はないか?」と憐れむように言う。

「ああ、大丈夫だ。異常はない。」兵曹長が答えて受話器をがちゃりと戻し、「馬鹿にしやがって。一応こっちは曲がりなりにも自前で使える魚雷を1発持ってるんだ。お前さんみたいなただのサラリーマンとは違うぞ。」

曳航されていく艇のセイルが水を切って進んでいる。セイルのハッチを閉めて、二人は室内灯で照らされた作業艇内に下りていく。

下の作業艇では、巻いてあったカーペットを下に下ろしてほどいて床に敷く。模造品のペルシャ絨毯のようなゴージャスな模様が描かれたものである。「家から持ってきたんだ。あんまり汚すなよ。ちゃんと返すって言ってきたんだから。潜航したら、そこと、あと上にも敷くぞ。」中尉は接合コンパートメントの床と上の艇を続けて指差す。

「はは・・・返す、ね。ちゃんと船ごと帰るつもりなんだ。いや、結構なことです。」兵曹長は中尉のひょうひょうとしたマイペースぶりに面食らいながらカーペットを敷くのを手伝う。そしてカーペットを触って、「なるほど、これならスパナとかを落しても音は聞こえないや。」とつぶやく。(この場違いなペルシャ風絨毯のために、何か隠れ家的な雰囲気が漂う。照明を工夫のこと。)

敷き終わったカーペットの上に、二人は靴を脱いで腰を降ろす。そして兵曹長は、「そろそろ目標が何かを聞かせてもらえますかね?どう考えても、大物を狙ってるみたいですから。まあシーレーン上の輸送船なんかじゃ、沈めてもスコアはたかが知れてますし、私もどっちみちその程度のスコアじゃ今の境遇からは抜けられませんから、多少のことは覚悟してますが。何か戦闘艦を狙うつもりなんでしょう?コルベット艦以上の。」「どうしてそう思う?」

「魚雷を見ればわかりますよ。この潜航艇は、もともと僻地の狭い入り江あたりを鈍速で進んでる単独の小型輸送船なんかを狙うためのものですから、本来なら弾頭は小さいものでOKのはずです。それに普通、よほどのベテランでない限り、魚雷なんてのは3発撃って1発命中がせいぜいで、こいつの場合命中率はさらに低いですから、常識からすればなるたけ安い小型の短魚雷を複数装備する、まあ短魚雷を2発装備というあたりになるのが普通でしょう。ところがわざわざ高級品の長魚雷を1発だけ搭載してるっていうんですから、尋常じゃありませんよ。」

「ご名答。短魚雷の小さな弾頭じゃ数発命中させても戦闘艦の装甲を破れない。ましてロケット弾なんかじゃ何発命中させても上のペンキを焦がすだけだろう。とにかく弾頭の大きい大型の長魚雷でなきゃ意味ないんだ。」

「でもその一発を外したら終わりないんでしょう?それをこんなちっぽけな潜航艇で、航空支援の助けも一切なしで一発必中を決めるなんて神業ですよ。おまけに高速魚雷艇と違ってこいつは逃げ足が遅いから離脱もできません。成功率なんて1万分の1以下、そこに全部のカードを賭けるなんて恐ろしいギャンブルです。それでもやるんですか?」「もちろん。」

「それで一体何を狙うつもりなんですか?赤色海軍と違って、めぼしい目標は外海にしかありませんが?」

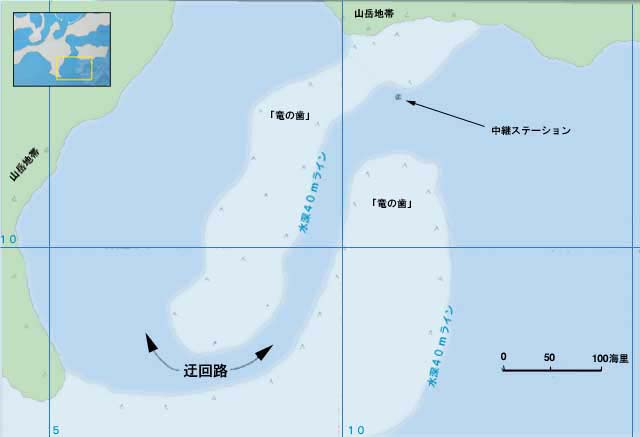

「実は狙ってる水域がある。」中尉は海図を広げる。「まあ言うまでもないが、普通はここから外洋のこの水域に出るまでに、こういう恐ろしく迂回したコースを取らなきゃならない。」彼はヘアピン状に湾曲したコースを指でなぞる。

「しかし帰ってくる時にここの海洋観測データをもらって、それを慎重に分析してみたんだが、どうも実はこのあたりにもっと短距離で楽に通れる抜け道があるらしい。」彼は鉛筆で点線を引く。

チャート2−2

「ところがここに居座ることで飯を食ってる警備艦にとっては、抜け道なんか見つかったんじゃ既得権を失うことになりかねない。それで、そういう艦がここに1隻、居座ってる。」彼は鉛筆で海図の上のx印をマークする。

「この艦は、ここには抜け道のルートがないと主張していて、そのためここを進入禁止水域に設定し、そこへの侵入者を違反船ないし海賊船と見なして攻撃する権限を有している。公式データではそいつは8インチ電磁レール砲を1門持ってて、その100キロ近い射程距離で、このコースの入り口までを射程に入れてる。これがその装甲巡洋艦の模型だ。」彼は脇の木箱を開けて、中から装甲巡洋艦の模型を取り出す。

「まあ言ってみればこいつは海軍の鬼子だが、その艦長は多分れっきとした大佐で権力もあり、その艦が居座ってる限りは誰もそれを指摘できない。だがもしその主張に反してそういうルートが実在することが示されれば、逆にこいつの側が違反者として海賊船と同等の立場になり、こちら側に正当な攻撃の権限が生じることになる。

だからこいつを一旦沈めてしまえば、事後承諾の形でその撃沈は正当な戦闘行動として高いスコアになるはずだ、まあそう踏んだわけだ。」

「つまりそいつが目標ですか。でもそれが裏目に出れば、下手すりゃ海賊扱いにされて袋叩きに会う可能性もあるんでしょ。一匹狼のシーレーン上での作戦行動ってのは、素人目には最前線の後方で活動するから安全に見えますけど、下手をすれば周囲の護衛艦全部を敵に回して袋の鼠にされるんで、特に青色海軍ではかえって最前線より危険なんですよ。だからシーレーン上ではみんな魚雷戦なんかやらず、発射管には障害物爆破用の機雷やマーカーを詰めて、その敷設作業で地味にスコアを稼ぐんです。」

「物は考えようだよ。そのリスクがあるからこそ、最前線まで行かなくても高いスコアを狙える余地がある。シーレーン攻撃なんて地味だから、考えの浅い奴はそこに獲物があることに気がつかず、こういう発想自体が一種の盲点になってるんだ。大体今どき、盲点を突く能力がない限り潜水艦なんて使えないよ。」

「やれやれ、海に出るまで目標を知らせてくれなかったのは、そのせいですか。出航前に知らせたら私が逃げちまうと思ったんでしょう?だけど甘く見ちゃ困りますね。私はこれでも人を見る嗅覚は人一倍鋭いんです。あなたと心中する覚悟ぐらいしてますよ。でもそんなことよりもっと肝心な問題について聞きたいんですが。」彼はディバイダを広げて海図の上に当てる。

「今ごろこんな質問するってのも間の抜けた話ですがね、目標艦のいる場所は、最前線じゃないとは言っても、それでもその位置は50海里も先でしょう?こんな乏しい燃料で一体どうやってそこまで行くんです?まさか帆を張って水上を行くわけにもいかないし、手持ちの燃料や電池じゃどう頑張っても半分も行けませんよ?」

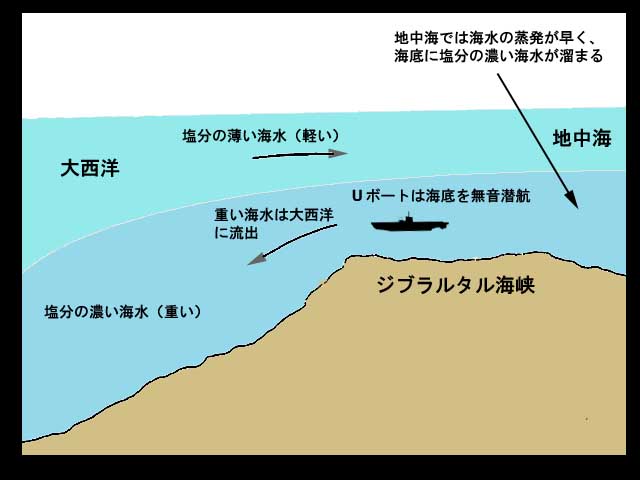

「君は昔、ドイツのUボートがジブラルタル海峡を無音潜航で突破するために使った手を知ってるか?」

「ええ、確かジブラルタル海峡の底には、外へ向かって流れる海流があって、それを利用したんでしょう。渡された参考書にも書いてありましたよ。ええと、」彼は手元の参考書のページをめくり、「地中海では下の方に塩分の濃い重い海水が溜ってて、それが大西洋に向かって流れ出してるから、Uボートが深く潜ってそれに乗れば、モーターを止めて海峡を通り抜けられるっていう話ですよね。」彼はイラストを示す。

チャート2−3

「そいつを使うんだよ。それより少し眠っておけ。朝までこのまま曳航だから、ハッチを閉めておけばそれまでは眠れる。話をする時間はそれからでもまだあるからな。」

水路への進入

外で飛行機の大きな爆音がする。艇内で転寝していた二人は音で起こされて、梯子を上がって上へ行く。ハッチを開けると外はすでに明るくなっており、雲の低くたれこめた空を四発重爆が飛んでいる。

「陸上機の最大行動半径のラインに差しかかったみたいですね。多分あれは一番外側の哨戒コースを飛んでるやつでしょう。ここから先はもう空軍機にはお目にかからなくなるわけです。爆弾を積まない哨戒機以外には。」下で海図を見ていた兵曹長が言う。

頭上を四発重爆が何機も異常な超低空でかすめて行き、大きな機影の下で中尉は轟音に首をすくめる。「何だか、ただの哨戒飛行じゃないみたいだぞ。曳き船に電話で聞いてみろ。」兵曹長が電話の受話器をとって尋ねる。「上がずいぶん騒々しいが、一体何だか聞いてるか?」

受話器の向こうの曳き船から返事が来る。「何でも陸軍で、上官を殺して反乱を起こした連中が化学兵器を持ち出して脱走して、この近くに逃げ込んだらしい。空軍が総出で空から追ってるんだが、化学兵器と一緒に海上に逃げてるんだとすれば、海賊との連携もあり得るっていうんで、海賊狩りも同時進行中だ。制限水域への接近は危険だから、しばらく停船する。ああ、ガスマスクは必要ないぞ。化学兵器といっても、気化しないCクラスのやつだから」

「よりにもよって決行の日にお祭り騒ぎとはね。」中尉はぼやく。「まあ連中が神経質になるのもわからない話じゃないですよ。何しろ噂じゃあの山岳地帯に、本当にシャレにならないAクラスの化学兵器を持ち込んでる連中の巣窟があるって話ですから。」「確かに海賊の海上補給能力がそれと結び付いたら厄介だからな。たとえ幽霊船みたいなぼろ船の海上補給でも。」

(このあたりの景色は、陸側の海岸は高さ千mにもおよぶ断崖絶壁がそびえており、ちょうど北海道あたりの切り立った岩が荒波に洗われる海のイメージで、山頂はいずれも霧に包まれている。天候は曇りで湿度感がある。)

中尉に下から兵曹長が「眠気ざましのコーヒーです。」と、魔法瓶からコーヒーを注いで差し出す。停船中のハッチでは波がセイルを洗う音が聞こえており、中尉が外を眺めながら、受け取ったコーヒーを飲んでいる。そのとき砲弾が飛んで来る音が聞こえる。「あれは長距離からの艦砲射撃の音ですよ。」

双眼鏡で見ると、遠くに着弾の水柱が上がる。「今の着弾はどうも8インチの電磁レール砲の威嚇射撃ですね。空軍機が座標を伝えて遠距離射撃を要請したんでしょう。」兵曹長が言う。再び砲弾の飛来する音。

「ということは、恐らくこれからお目にかかる装甲巡洋艦そのものからの射撃である可能性が高いな。」「ええ。安全圏からの威嚇射撃でも海賊狩りのスコア稼ぎにはなりますからね。われわれもこれからあれをお見舞いされることにならなきゃいいですが。」

その時、上空の爆撃機群が旋回しつつ一斉に陸上へ向かい始める。「どうやら脱走した連中を見つけたらしいな。」船内電話が鳴って、曳き船から「もうじき片がつくそうだ。もう安全だから、このまま前進する。」と伝えてくる。

「了解」と言ってハッチを閉める。そして二人は天気図を覗き込む。「今日もやっぱりここから先の水域は、視界も悪くて荒れてるみたいです。おまけに海面のすぐ下に”竜の歯”と来れば、警備艦に注意されなくたって、ちっぽけな船は近寄りません。」「揺れも大きくなってきたみたいだな。バッテリーのチェックをしておこう。」

「一応フル充電を終わってます。」兵曹長が電力計をチェックする。

そして有線電話が鳴り、受話器を取ると「曳航索を切り離す時間だ。用意してくれ。」と言って来る。「了解。今まで有難う。」そう言ってレバーを引くと、がちゃりと音がして曳航索が外れる。中尉は揺れるハッチから顔を突き出して軽く敬礼する。そして下へ向かって「制限区域まであと1海里だ。このまま20分、直進するぞ。」と告げる。

「了解、エンジン始動。」ディーゼル・エンジンがかかり、艇は水上を自力で進み始める。

「20分経過です。そろそろ制限ラインにたどり着きます。浮上したままじゃ、もうこれ以上進むのはやばいですよ。下手すりゃ、さっきみたいなことになります。」

「ようし、それじゃいよいよ潜航と行くか。」中尉はハッチを閉めてハンドルをからからと回す。「ハッチを閉鎖した。各部を点検。」「異常なし」「ベント開け。」「ベント開きます。」兵曹長がバルブを開く。

「潜航角度10度にとれ。とりあえず深度30mまで行く。」「了解。潜航角度10度。」そう言いながら兵曹長はジョイスティックを前に倒す。

写真2−1

艇を水平にしてから、中尉は下の作業艇部分に下りて、海図を広げ、線を引いて位置をプロットする。「リピーターにはちゃんとデータが映ってるか?」潜航艇は目標地点に向かう。「ええ。でもやっぱり舵は左にずれる癖がありますね。水平方向は思ったより安定してますが。」

「そろそろルートを探そう。アスディックのピンを1回」ボタンを押すとかん高いピーン、という音が響く。スクリーンには一直線に並んだ輝点が映る。

「予想が正しければ、音響マーカーのラインが凹んでるところがあるはずだ。ここはまだ違うな。もう少し進もう。」「位置は本当にここで正しいんですかね?」

「とにかく例の場所にあったマーカーは、みんな発信シグナルがこの水域を表示するようにセットされてたんだ。それと、電池が切れかけのマーカーの音を拾わなきゃならないから、共鳴フィルターの周波数をもう少し下げないと。」

二度目に行なうと、スクリーンには輝点が大きく凹んだ部分があることが映る。「この凹みはそうじゃないか?」「微弱ですね。普通の共鳴フィルター設定じゃちょっと見つからない。でも電池が分解しかけて少し軽くなったマーカーの音と考えれば、ちょうど辻褄が合います。」「どうやらここがルートの入り口らしいな。とりあえず針路を160にとれ。」

「ちょっとモーターを止めてみよう。」下の作業艇のスクリューが止まり、艇内はモーター音が止んで静かになる。兵曹長は計器を見る。「本当だ。微かだが動き続けてますよ。やっぱりジブラルタル海峡と同じように、海底に海流があるんだ。」

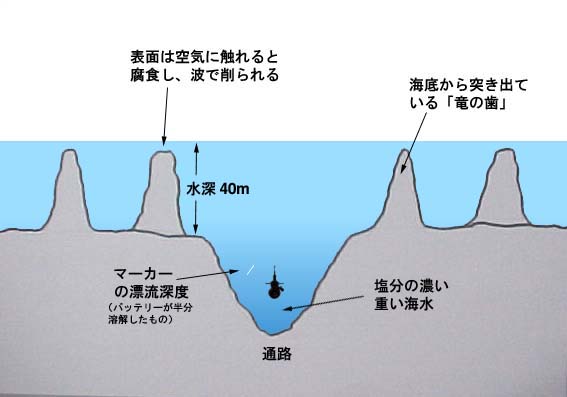

「この海域全体が地中海と似ているからな。もしここに本当に水路がちゃんとあるとすれば、塩分の濃い重い海水がそこから外海に流れ出そうとしてるはずだ。」

兵曹長は海底監視スクリーンのスイッチを入れる。ピーン、ピーンというソナー音。「この先はどうも水深は40m前後で落ち着いてますよ。水路なんてないみたいだがな。あ、水深50mの凹み部分がある。これが入り口でしょうかね?」

「とにかく針路をそっちにとってみよう。」

潜航艇は凹み部分を通過する。「中はもっと深いですよ。水深は80mぐらいです。」「深度を60mに下げろ。」「前方に障害物はないようです。海流も先へ流れ続けてます。」「どうやらいよいよお目当てのルートを探り当てたらしいな。」

潜航艇は峡谷の中に入っていく。「両側は峡谷みたいになってます。こういう海図にない通路を進むには、海底探査用の装備がやっぱり物を言いますね。ここが通れないなんて、嘘つけっていうんだ。喫水10mの船が悪天候下でも、腹を”竜の歯”で喰い破られる心配なしで通れますよ。海軍の怠慢も極まれりだ。」

「怠慢というより、何しろスコア評価が余りにも最先端水域偏重なんだよ。だから後方のシーレーンの防衛や整備は、出世をし終えた大佐の片手間の任務ということにされてて、誰も冒険や挑戦をしないまま放置されてる。それより海水の比重を計って、バラストを調節しよう。」言われて兵曹長は計器に向き合う。

「重い海水と軽い海水の境界のちょっと下あたりを行けるように、バラストの釣合いを調節するんだ。そうすりゃ深度も自然に維持できるし、下と上で海流の早さに差があるから、上の艇の舵が少し効く。アイドリング用に残しておいた上の艇のスクリューが流速計として使えるから、それで舵に当たる水流がわかる。」「OKです。」兵曹長はバルブを調節する。

(海底断面)

峡谷の中をスクリューを止めて進んでいく潜航艇。「峡谷の幅が狭まってるから、海流がさっきより速くなってます。もう5ノットを超えてますよ。縦舵と潜舵は今、中立位置で固定してるんですが、流れに安定して乗ってます。このまま行ければ夕刻には目標地点までたどり着けます。まあ到着時刻は17時ごろと言ったところですか。」兵曹長は海底監視スクリーンを睨みながら言う。

中尉がレシーバーを耳に当て、「海面からのノイズが大きいな。上の方はやっぱり荒れてるようだ。」「水上を進むのはこいつじゃ難儀でしょう。アスディックだって30mは潜らないとノイズで役に立ちませんし。」

「前方の障害物監視は、3分に一度アスディックでスキャンすれば十分だろう。」「タイマーを3分でセットしておきます。これでしばらくは操縦装置を離れられます。」

攻撃計画の検討

「さてそれじゃどれほど気違いじみた作戦なのかを聞かせてもらえますかね?」二人は下の艇に降りて、戦術表示盤を用意してスイッチを入れる。(戦術表示盤は盤上に下から輝点と線が投影されるアタッシュケース大の器械。)

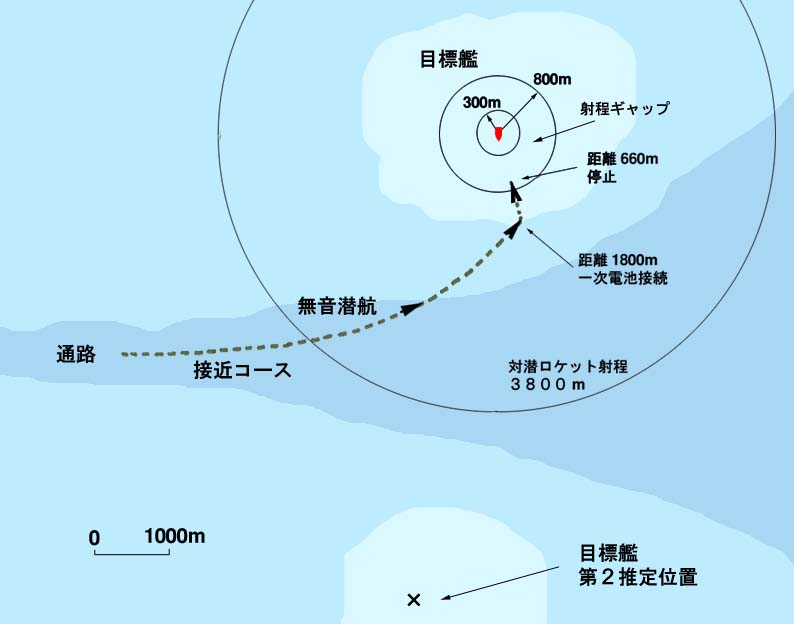

「まあ普通に考えるとわれわれの場合、とにかく逃げ足が遅いから、相手側の対潜兵器の射程内で存在を暴露したらまず逃げられません。その圏内だと、ぐずぐすしていれば必ず捕捉されます。といって下手に最大速度の10ノットで逃げようとすると、バッテリーが4分で上がっちまって、たった1200mほど進んだだけで立ち往生です。」戦術表示盤にそれが示される。

「それで、目標艦が装備してる対潜ロケットの最大射程が3800mですから、結局大体距離4000mから攻撃する以外に生きて帰る方法はないことになります。」彼は駒を置いていくつかのつまみを動かし、盤上には円が投影される。

チャート2−4

「だけど距離4000mから直進オンリーの無誘導の魚雷を1発だけ撃って確実に命中させるなんて、神業というか、現実には不可能ですよ。」

「いや、そもそもこの魚雷、4000mなんて届かないんだよ。」「え?一体どんな魚雷を注文したんです?」彼は手元のファイルをひったくる。「何です、これは?推進剤を1割まで減らして、そのスペースに全部流体爆薬を詰めてあるんですか?おまけに推進剤は低速専用のやつで?これだと射程距離はたった300mですよ?」

「しょうがないよ。本物の爆薬を数百kgなんて、高くてとても手が出ないし、安い流体爆薬で同じだけの爆発力を得るにはどうしてもこれだけの量が必要なんだから。」

兵曹長はがっかりした口調で、「あのジェリカンの乏しい燃料を見た時にこれも想像しているべきでしたよ。でも300mなんていう至近距離で攻撃を仕掛けようものなら、逃げられる可能性は文字通りゼロですよ?」

「そのかわり300mまで接近すれば命中率は格段に上がるよ。それに、ある程度以上接近すると話もちょっと違ってくる。」そして彼は戦術表示盤のつまみを動かす。

「この対潜ロケットは至近距離には撃てないことは知ってるだろう?その最小射程距離が800mで、それより近くは投射式の爆雷がカバーするんだが、逆にそっちの最大射程は300mしかない。だから800mから300mの中間領域が、向こうの対潜兵器の射程ギャップになってるわけだよ。」表示盤に二つの円が投影される。

「つまりそのゾーンに入り込んで攻撃すると?」「そうだ。」と言って、彼はその位置に駒を置く。

「だけどどうやってそこへ入り込むんです?接近途中でこっちの推進器音を聞かれて攻撃されますよ?」「その接近に、この海底潮流を使うんだよ。決まってるだろう。うまくやれば、モーターを止めて無音でかなり近くまで発見されずに接近できるはずだ。」

「まあ接近はできるとしても、それじゃ魚雷を撃って存在がばれた後はどうやって離脱するんです?離脱の際にはまたその安全地帯の外に出なきゃいけないわけですが。」

「もしその1発で沈めちまえれば、反撃のことは考える必要はなくなる。それにこいつは雷速は遅いが、そのぶん音も小さいし航跡も見えない。まあ逆転の発想ってやつだ。逃げやすいように遠くの安全圏から攻撃するのじゃなく、逃げることを最初から考えずに至近距離まで接近し、そのかわり威力の大きな長魚雷1発で確実に沈めることで、返り討ちを避けるというわけだよ。」

「ちょっと待った。相手が装甲巡洋艦となると、長魚雷でも1発だけじゃ沈められませんよ。確かに装甲を破ることはできますけど、何しろこいつは左右にもこんなバルジを増設して浮力を稼いでますし、内部だって複数の防水区画に区切られてますから、少なくともその3つには浸水させないと沈みません。」と模型を指差しながら言う。

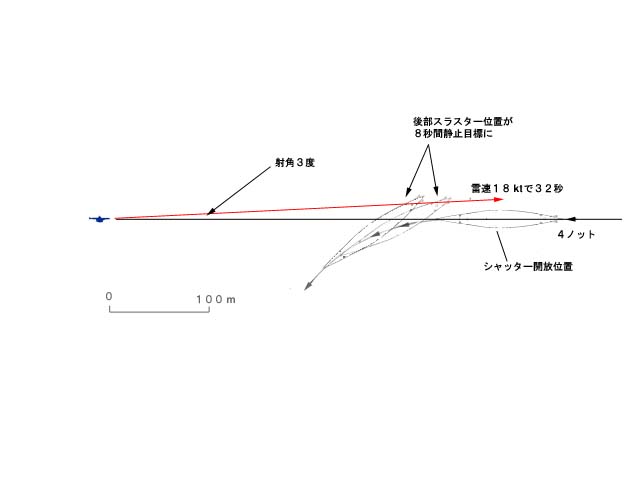

「そうだ。でも一発で沈められる場所が一つだけある。」と彼は目標艦の模型を指差す。「こういう装甲巡洋艦は不格好な船体のおかげで動きが鈍くなってるから、旋回する時には低速だと舵の力だけじゃ曲がれず、艦首と艦尾のスラスターを使って旋回するのが普通だ。そしてスラスターを使う際にはこの装甲シャッターを開ける。」と、彼は水線下のスラスター開口部を指差す。

「お願いだから、そこを狙って一発必中を決めるなんて言い出さないでくださいよ?」

「悪かったな。まあ聞いてくれ。この艦は、対潜ロケットは前甲板に装備されてるが、近距離用の爆雷は後甲板に装備されてて、そいつで前方の目標を狙うには、発射直前に艦を右か左に旋回させなければいけない。」彼は模型の後甲板を指差す。

「それでこいつの操艦マニュアルによれば、こういう場合にはこういう操艦パターンをとることになっている。」彼は表示盤に動きを示す。「こいつを見ると、この時、距離300mで中心線から角度3度に射角をとると、向こうの船体の前進と旋回がちょうど相殺して、後部スラスターの位置が8秒間、ちょうど静止目標と同じになるんだ。そこを狙えば決して無理な話じゃない。」

「距離300で静止目標を狙う、まあ普通なら不可能とまでは言えませんが、でも目標サイズがたった直径2mでしょう?そこを正確に狙うとなると・・・。」

「いや、このとき後部スラスターは、こちら側から海水を吸い込んで向こうに排出していることになる。つまり海水ごと流体爆薬をダクトの中に吸い込んでくれるわけだ。で、流体爆薬には棒状の起爆ペレットを何本か混ぜてあるから、それがスラスターのプロペラに叩かれて起爆すれば、ダクトの真上にある爆雷の弾薬庫を吹っ飛ばせる。そうなれば、向こうの爆雷は発射直前で安全装置が解除されてるから、それが艦内で次々に誘爆すれば、内部の防水隔壁に亀裂を入れて、複数の区画に浸水させられるという寸法だ。」

「つまり爆雷発射の数秒前のタイミングを正確に狙うわけですか?でももし外せば次の瞬間にはその爆雷がこっちに降ってくるわけですよ?凄まじい大バクチだな。大体これ、誰も試したことがないんでしょう?いきなりそんな方策に賭けるなんて無謀ですよ。」

「そりゃ話が逆だろう。誰かが試して可能性が立証されている方策なら、必ず対応策が講じられてる。そういうところをこんな代物で狙いに行くなんて、そっちの方がよほど気違い沙汰だよ。」

計画の最終確認

通過してきたコースを、中尉が海図上にプロットしている。描いた折線の先端は目標艦のx印にかなり近づいている。「今はこのあたりか・・」

そのとき、海水を通して鈍い砲声のようなドーン・・ドーンという音が聞こえる。「あれは外海で誰かが何かを撃ってる音じゃないですか?」「そろそろ外海の音が聞こえてきたわけか。ひょっとしたら目標艦の砲撃音かもしれない。」「でもいずれにしてもまだ遠いです。接触まであと1時間はあります。」「それじゃ攻撃プランの最終確認をやっておこう。」別の海図を出して二人で覗き込む。

「恐らく目標艦はここか、あるいはここに停泊しているはずだ。雷撃に対しても比較的安全だし、そこに浮かべたブイに係留するのが一番楽だからね。まあこの地形図が正しいとすればだが。」中尉は海図の中に小山のように突き出た2か所の浅い位置を示す。

「まずとにかく、この海流を使って相手側の対潜兵器の射程ギャップの中に何とか入り込まなけりゃならない。この内側の円まで無音で侵入するのが最初の難関だが、問題はこの予想停泊位置が海底の丘の上で、谷を流れるこの海流から外れているから、無音潜航では惰力をいくらうまく使っても途中までしか行けないことだ。」中尉は戦術表示盤を指差す。

「そこでとにかくこの海流を使って接近できるところまで接近し、惰力が尽きた後は補助用に積み込んである一次電池をフルパワーで使って突進して、何とか距離800m内に滑り込むわけだ。」

チャート2−5

「要するにその時点で存在を暴露するわけですから、それまでに無音潜航でどれだけ距離を詰めておけるかが鍵です。向こうが攻撃に入るまでの時間がそれより短かければアウトですよ。」

「マニュアルによれば、攻撃前に2回、探信音で誰何をすることになってる。返答をそれぞれ30秒待つことに決められてるから、1分間とちょっと、一次電池で走る余裕があるわけだ。」「1分間。かなり微妙ですね。」

「一次電池が切れたら、そのまま射程ギャップの中で静止する。そしてこっちがモーターを止めて聴音効率が最高の状態で、向こうが爆雷の射程距離まで接近してくるのを待ち受ける。それで、装甲シャッターが開く音が聞こえてからきっかり25秒で魚雷発射だ。質問は?」

チャート2−6

「一つ不安が。精密なプランですが、相手がもしマニュアル通りに動いてくれなかったらどうします?そこがこのプランの最大の弱点ですよ。」

中尉はうなずいて、「確かにそうだが、大体、官僚主義がはびこった艦では、マニュアル通りにやって失敗しても処罰されないが、そこから外れて失敗すると悲惨だから誰もそんな冒険はしないもんだ。想像するに、目標艦はまさにそういう船じゃないか?」

「なるほど、そう言えば昔訓練で乗ってた艦でも、先輩がマニュアルからたった数十mずれた操艦を行なったというんで、余計にかかった燃料代の分をスコアから引かれてノイローゼみたいになってましたっけ。わかりました。OKです。」

「最後に、魚雷発射手順の確認だ。正式の発射管がないから、狙いをつけるのは船体ごと旋回させて行ない、発射はスイッチ3つで代用する。」そう言って次々にスイッチを示す。「まず船体が正確に発射方向を向いた瞬間に、このスイッチで魚雷のジャイロを始動させる。そして発射3秒前にこのスイッチで魚雷のスクリューを始動。最後にこのレバーで切り離しだ。いいか?」「大丈夫です。それにその操作は多分あなたがやるんですし。」

「それじゃ海水状態の最終調査をしておこう。深度何mまでこの海流を利用できるのか正確に知っておきたい。深度を変えて調べよう。」「わかりました。」兵曹長は上へ向かっていく。

中尉は下の調査艇の中で計算尺を片手に海底地形図を広げ、データ表を基に接近コースを算出していく。そして彼は仕上がった2枚の接近コースのチャートを持って上へ行って、兵曹長に示す。「目標がどっちにいるかわからないので、接近コースも2種類計算しておいた。どっちか一方を使うことになる。」

「それはいいですが、重大なことを聞き忘れてました。接近ルートに乗る時に、どうやって自分の正確な位置を知るんですか?大体この艇にはちゃんとした慣性航法装置がついてないから、今だってどのへんを走ってるのか正確にはわからない有様なんです。おまけに今いるこの通路自体が、もともとこの地形図には載ってないんですから、出口の位置も予想がつきません。それにその時は派手にアスディック音を立てて周囲を調べるわけにもいかないわけでしょう?土壇場に海底で迷子になったんじゃコースに乗るどころじゃありませんよ?」兵曹長は懸念する。

しかし中尉は平気な顔で「まあその時何か考えるさ。」と答える。「やれやれ。中尉、あんたその自信、一体どこから来るんです?」

目標への接近

「そろそろ目標艦のいる場所に近づきます。どうやら水路を出つつあるようです。海流が遅くなってきて、4ノットに下がりました。」

その時、やや低いピーン、という小さな音がする。二人は急いでヘッドフォンからの音に集中する。「まだ小さい音ですが、目標艦からのアスディック音でしょうかね?」

「こいつは艦が装備するアスディック音じゃない。前方にピケを張っておくための固定式ブイの発振音じゃないか?」「そのようですね。」兵曹長も聴きながら同意する。

「だけどいずれにせよ、かなり遠くですよ。この音量からすると、目標艦の推定位置よりもさらに向こう、1万mほど先の外海への出口に置かれたものです。」

「意外に警戒厳重だったな。要するに外海側からは、こういう小さな潜航艇が無音潜航で接近するのさえ捕捉できるよう、厳重に網を張ってたわけだ。」

「でも反対側のこっちは全然無防備です。こっち方向からの接近や奇襲は全く予想してなかったようですね。つまり奴らは本当にこの水路を知らないわけか。」

しかし海底地形図を検討していた中尉は急いで「それよりこの地形図によると、あのそばに音を反射する岩があるはずだ。その音が聞こえないか探してみよう。」

兵曹長はダイヤルを動かしてみる。「確かに右8度から微弱な音が聞こえます。」「急げ!この音源の位置を特定するんだ。2つの音の時間差から算出できるだろう。それがわかれば、接近の際の目標物に使えるぞ。」「了解!」

中尉は計算尺を片手に海図の上に定規で線を引き、「よし、ブイの位置はここだ。」そして戦術表示盤に数値を入力する。盤面上に2本の線が表示されて交差する。「この2本の音の交点で、接近中にも正確な位置がわかる。われわれの現在位置は・・・ここだ。」「うわ、今までの推定位置は1海里以上遠くにずれてた。危ない、危ない。」戦術表示盤のつまみを回して、艇の表示位置をずらす。

「1海里もずれてたってことは、もう聴音圏内に到達するぐらいの近くまで来てるってことじゃないか?こんなことやってる場合じゃないぞ。」二人は急いでレシーバーを耳に当てる。

二人はしばらくダイヤルを動かしてみる。「左舷方向から微かに音が聞こえてきませんか?」「聞こえないな・・・いや、聞こえた。」「微かですが発電機の音ですよ。距離はわかりませんが、方位352から聞こえます。」いつの間にやら二人の声はひそひそ声になっている。

中尉が戦術表示盤上で「方位352、方位352・・・」と言いながら現在位置から方位352の方向に線を引くと、その延長線上に、まさしく目標艦の推定位置の印がある。

「ようし、ビンゴ!奴は間違いなくここにいる!じゃ使うチャートはこっちだ。」中尉は地形図のうちの一方を選ぶ。「このコースに従って接近してくれ。始めるぞ。」「了解。現在位置がわかりゃこっちのものです。」兵曹長はジョイスティックを動かす。

「接近コースに乗りました。間もなく目標の推定位置から3800mほどの位置に達します。」表示盤の上に位置が示される。「もし奴が本当にそこにいるのだとすれば、もう既に向こうの対潜ロケットの射程内に入ってることになりますよ。」二人は黙ったまま思わず上を見上げる。

「速度がまた落ちました。そろそろ海底すれすれを這わないと海流がなくなります。」「じゃ下から深度を指示する。」中尉はヘッドセットをつかんで下の作業艇に下りる。前方の透明ドームの下部には、爆撃照準器のようなものが取り付けられていて、彼はそのサイトを覗く。

「海底から3mを進むぞ。」サイトの視野には縦方向に目盛が刻まれており、つまみを回すとサイトの視野に下から横線が上がってきて、目盛の3のところに固定される。(二人の会話は以後ヘッドセットを通じてのものになる。)

そしてスイッチを入れると、艇の後部船外のライトが点灯し、海底の一点がスポット状に緑色に照らされる。「現在海底まで10m。もう少し下げろ。」兵曹長にマイクを通して伝える。緑のスポットがサイトの中で移動して横線と一致する。「よし3m。水平に。」

「距離3000。左に伸びる支流に乗ります。」やや左に舵を切る。「普通ならこれ以上接近せずこの距離で魚雷を撃つもんですが。」「大抵の奴はそうやって遠すぎる位置から撃って結局は外す。われわれはもっと接近するんだ。」再び沈黙が下りる。

「距離2000。もう海底から3mでも無理です。」「よし、1mすれすれを這っていこう。」サイトの横線が目盛1のところまで下げられる。

攻撃

「そろそろ海流が完全になくなります。もう惰力で進んでるだけでしょう。」「じゃ駄目押しだ。上昇の惰力で距離を詰めておこう。上昇角5度で潜望鏡深度まで行く。」兵曹長はジョイスティックを引く。海底から離れて上昇する潜航艇。

「水平に戻しました。距離1200mぐらいまで接近できましたが、ここらが限界です。」上に上がってきた中尉に兵曹長が言う。「予定より少し遠くで止まっちまいました。この距離だと1分で滑り込めるかはちょっと微妙ですよ。どうします?」

「どうするって、もう前へ行くしかないだろう。」中尉はナイフスイッチに手をかけて、一度深呼吸する。艇内の照明が赤色に切り替わる。そして意志を固めて「行くぞ、一次電池接続、モーター始動!」と言って、ナイフスイッチを倒す。モーターの音が唸り出し、潜航艇は速度を上げ始める。

「進路が左に逸れます。手伝って!」中尉は兵曹長の操舵装置に手を貸す。「スタートと同時に気づかれてるとして、向こうが警戒体制に移行するのに多分30秒はかかる。あと10秒ほどで誰何の探信音が来るはずだ。」秒数表示器を見ながら、中尉が言う。

「その誰何がもっと早く来たら、安全地帯に滑り込むのはかなりきついですよ。あと8秒、何とかもってくれよ・・・。6秒、5、4、3、2・・・」祈りながら秒数表示器を見る。

そのとき、ピン!ピン!ピン!という3連続の探信音が艇内に響く。「誰何の音だ!さあ向こうは攻撃体制までの秒読みに入ったぞ。このまま突っ走れ!」潜航艇は不安定に揺れながら、かん高いモーター音と共に突進する。

30秒後に二度目の誰何音が響く。「二度目が来た!これで返事がないと、向こうも堪忍袋の緒を切りますよ。あと30秒で、いよいよ攻撃のための距離測定の探信音が来るはずです。」

「何とかぎりぎりで行けそうだ!マニュアル通りちゃんと30秒待ってくれたところを見ると、恐らく向こうはこっちがこんなに近くまで来てるとは思ってないな。」

「ええ。まさかこんなちっぽけな潜航艇が反対側から無音で接近してきたとは想像もしていないでしょう。それにこの距離だと音の往復時間が短いから3回の連続発振にちょうど紛れて、距離測定ができなくなります。多分何が起こったのか判断に苦しんでるはずです。あと10秒!」

艇内に、距離測定のソナー音がピーン!と響く。「距離を測定してる。さあすぐに実弾が来るぞ!」

そしてその数秒後、ドーン!と音がして、艇が大きく揺れる。「直撃じゃない。かなり後ろです。」「着弾は後方100mぐらいか。ぎりぎり間に合ったらしい。」

「一次電池の電圧が下がり始めました。」モーターの音がだんだん低くなっていって、ついに完全に静かになる。「一次電池は完全に空です。」「このまま惰力で行けるとこまで行こう。こっちのアスディックもそろそろ効くようになる。距離測定だ。」

ボタンを押すと相手のものよりもかなり高い発振音がピーン!と響く。「距離680mです。」「どうやら悠々セーフだったらしい。」戦術表示盤上に双方の正確な位置が表示され、射程ギャップの中に入り込んだことが示される。

「でもこれでもう後ろには逃げ道はありませんよ。奴を沈める以外に生きて帰る方法はなくなったわけです。」「こっちの惰力は?」「まだ残ってます。1ノットほどで前進してます。」両方のソナー音が互い違いに響く。「停止しました。相手との距離660で双方停止です。これで上の艇の舵はもう使えません。私は下の艇でスラスター操作をやります」兵曹長は下の作業艇に降りていく。

「よし、それじゃこっちは潜望鏡でご対面だ。」上に残った中尉は潜望鏡のグリップをつかんで目の位置に上げる。ところが海上には霧がかかっていて艦影が見えない。「しまった、霧だ!まずい。これじゃ照準できないぞ。」左右も見るが、霧しか見えない。

中尉は下の兵曹長に「このまま霧が晴れなかったら、アスディックの音で照準がつけられるか?」と尋ねる。「いや、音そのものは良く聞こえるんですが、海底に一旦反射してから伝わってくる分が多いので、その分の誤差が1度以上出ます。問題外です。」

「視界が晴れるのを祈るしかないのか。」中尉は舌うちする。

そのまま緊迫した雰囲気の中で、ソナー音が互いに鳴り続ける。「奴は動きません。」「向こうは恐らく、なぜこっちが魚雷を撃ってこないのか、判断に迷ってるな。」

「前進してきて投射爆雷で仕留めようとしてくれればいいですが、逆に後ろに下がられて遠距離から対潜ロケットを使われたら万事休すですよ。どうします?いっそこっちから近づきますか?」

「いや、動きながらじゃ装甲シャッターを開く音が聞こえない。それにこっちが魚雷を発射する時は、奴の側を前進中で耳が効かない状態にしておきたい。大体向こうも、こっちがちっぽけな艇であることがわかった以上、値の張る対潜ロケットなんか使いたくないはずだ。」

そして少し考えて「向こうにあんまり考える時間を与えたくないな。少し誘ってみよう。二次電池を接続してくれ。10秒ほど後退をかける。逃げようとして立ち往生したように見せかけるんだ。」「了解。」

潜航艇はスクリューを逆転して後進する。「もういい。停止。」「でも電力はもうこれでほとんどぎりぎりです。」

そのまま互いに探信を続ける。「動きませんね・・・。いや、何か音が聞こえる。係留ブイを切り離した音だ!奴のエンジンが動き始めました!」

「前進か?後退か?」「まだわかりません・・・。いや、前進だ。どうやらこっちへ来てくれます!」「ようし、ひっかかってくれたな。」

再び潜望鏡を上げる。潜望鏡視野。ところが海上は相変わらず霧で、近くの波のうねりが見えるだけであり、その上に湯煙のようなもやが漂い続けている。

「距離620。接近中。」「まだ見えないぞ。」「ですが確かに真正面にいます。まっすぐこちらへ来ます。」潜航艇内では、相手側からのソナー音が乱反射してピーン・ピーンと間断なく響く。

「距離600を切りました。真正面から左4度ぐらいの方位にいるはずです。」「まだ見えないな・・・。この距離でもまだ見えないとなると・・・、頼むよ。お願いだから晴れてくれ。」焦燥感が漂う。

「どうします?中止しますか?照準ができないなら、命中させるのは無理ですよ。」「中止?中止してどうするんだ?」

「浮上して武装解除に応じるんです。今なら応答の手違いということにすれば、魚雷を引き渡すだけで解放してくれるはずです。それで一旦本土に戻って二度目をやれば?今のままじゃ魚雷を撃っても必ず外れますし、逃げ道もないから、急いで降伏しても捕虜の扱いですよ。今ならまだ間に合います。」

しかし中尉は少し考え込んで結論を出す。「いや、われわれには二度目はないと考えるべきだ。霧が晴れる方に賭けるしかない。このまま続ける。」再び潜望鏡を覗く。

再び潜望鏡視野。「距離500。依然接近中。」「まだ見えない・・・」そのとき、霧の中から青黒い艦影が突然ぬっと姿を現わす。「うわっ、見えた!まっすぐ来る!距離は?」「現在の距離480!」

しかし中尉は潜望鏡にかじりついて「確かなのか?もっとずっと近いぞ!ちゃんと正確に測定してみろ!」

だが兵曹長は「落ち着いて、中尉。私が言うことじゃないですが、あんたも実戦は初めてなんです。多分心理的に実際より大きく見えてるんですよ。深呼吸して!」

写真2−2

潜望鏡視野の映像のバックに、深呼吸する音が重なる。「そうだ、マストの高さ・・・」中尉は潜望鏡を少し右に向けて、縦目盛を艦のマストに当てる。「目盛2.3。・・換算距離は500弱。本当だ。」相変わらず呼吸音が聞こえるが、それが少しゆっくりになる。

「奴の速度は4ノットです。エンジン音は一定。かなり大きい騒音を立ててます。これならこっちの魚雷の音はぎりぎりまで向こうに聞こえませんよ。」「上々だ。装甲シャッターが開く音を聞き逃すなよ。」

「距離420。」「まだ転舵しないな。」相変わらず潜望鏡の中心で真っすぐ進んでくる。「そろそろのはずですが。まさかマニュアルから外れた操艦を行ってるんじゃ?」

その時レシーバーに音が響く。「シャッター音だ!秒読みスタート!25・24・23・22・・・」デジタル表示器の赤い数字が秒を刻み、一気に緊迫。

「距離380!」「転舵方向は・・」潜望鏡視野で、艦が僅かに右を向く。「左だ!現在の方位は351。だから魚雷の発射角は3を引いて348。方位348でジャイロ始動だ!左に旋回!」「了解。船首を方位348に向けます!」潜航艇がスラスターでゆっくりとその場で回転して左に向きを変えていく。

写真2−3

コンパスの針が348を指す。「方位348、魚雷ジャイロ始動!」艇外の魚雷頭部が写り、そこにヒューンという回転音がかぶさる。「9・8・7・・」

「5・4・魚雷エンジンスタート!2・1・魚雷切り離し!」レバーを引く。魚雷が離れてゆっくり前進していく。「現在の距離360m!」十字線の中の敵艦。

「魚雷到達まで32秒です。さあ後はもう祈るだけですよ。もし外したら、すぐに降伏信号を送らないといけません。妙な悪あがきはしないで下さいよ。たとえ収容所暮らしでも死ぬよりはましなんですから。」急いで上がってきた兵曹長がヘッドフォンのジャックをつけ換えながら言う。

「わかってる」中尉は一旦ヘッドフォンを外して、脇に置いてあった士官帽をかぶり、邪魔にならないよう帽子のつばを少し右にずらして再び潜望鏡を覗き、左手でヘッドフォンをつかんで片耳に当てる。

兵曹長もやはりヘッドフォンを片耳に当てて、ストップウォッチの針を見ながら「あと10秒。神様・・・!」と祈る。デジタル表示器の赤い数字のカウントダウン。

「命中まで5、4、3、2、1、ゼロ!」しかし何も聞こえない。「駄目だったか・・?」沈黙が下りる。落胆。「だとすればあと10秒で最初の爆雷が来ますよ。」二人は不安にかられて上を見る。

そのとき大きな爆発音が艇内に響き渡り、ヘッドフォンからも割れるような音が響く。「今のは爆雷じゃない!」中尉はヘッドフォンを投げ捨てて潜望鏡を覗き直す。「やった!」視野の中で、敵艦後部に大きな水柱が上がっている様が見える。

兵曹長も再びヘッドフォンを装着する。ドン!ドン!という爆発音がゆっくり断続的に響く。「やりました!対潜騨が誘爆している音です。うまい!あの分なら防水隔壁だけじゃなく、船底にも亀裂が入るぞ!」

中尉もヘッドフォンを装着する。そこにグィン、グィン・・という妙な音が加わる。「爆発でシャフトがひん曲がったんだ!でもスクリューはまだ回ってる。」

しかし兵曹長がヘッドフォンに耳をこらし、「何だ?奴は艦首スラスターを全開にしてるぞ。必死でこっちに旋回してますよ!」「何だって?」中尉は急いで潜望鏡を覗く。視野の中では、相手艦がこちらに旋回している。

「まさか体当たりでも考えてるのか?」「いや、待ってください。あの先に海底から突き出した岩があります。そいつに乗り上げようとしてるんじゃないでしょうか?」

再び潜望鏡視野。艦は後ろが沈んだ状態で前進している。「そうらしいな。向こうも必死だ。」そしてズーンという地響きが伝わってくる。「どうやら着底したらしいですね。くそ、撃沈じゃなくて大破着底になるのか。」

エンジン音が止まり、ウィーン、ウィーン、という警報音だけが鳴り続ける。「甲板のスピーカーが海面の下に潜ったんでしょう。まだ発電機は生きてるようです。それよりさすがにこっちも、もうそろそろ浮上しないと電力がやばいですよ。」

中尉は潜望鏡を覗いて「向こうはもう武器は使えないな。それにどうせ霧でこっちは見えないだろう。よし、浮上だ。」

最後の電力を使って浮上し、ハッチを開いて顔を突き出すと、霧を通して海面から突き出た艦尾が見える。「ほんとに沈めちまったよ。・・これって現実なんですかね・・。」兵曹長が呆然として言う。「とにかく生きて帰れる。それだけでも夢みたいだ。」

中尉が双眼鏡で周囲の海面を眺めると、視野に浮遊物が見える。「搭載艇用の燃料だ。あいつをいただいて帰ろう。さてどういう電文で戦果を報告するか。・・・」そしてふと気づいて下の兵曹長に声をかける。「どうした?なぜ充電を始めないんだ?」

「ディーゼルが故障です。なに、すぐ直ります。今の今まで故障がなかったんで不思議だったんですが。」兵曹長が当たり前のように言い、中尉は唖然として目が点になる。

凱旋

1時間ほど後、日没前に例の中継ステーションの付近に到着する。頭上を水上機が何機も爆音と共に低空で飛んでいる。あたりはまだ明るく、もやの漂う夕闇の海には、青灰色の空をバックに何隻もの軍艦が浮かんでいて、艇の海面すれすれのセイルからは高くそびえて見えている。(軍艦は割合に普通の護衛艦や輸送艦である。)

そしてどの軍艦のデッキにも士官が大勢並んで、手にした何十個もの信号灯をちかちか点滅させている。「あれはモールス信号のVです!何と、われわれを出迎えてくれてるんですよ!噂が早いな。そうか、あの水上機も戦果確認のために飛んでたんだ!」

「でもマストには信号旗は上がってない。歓迎してくれてるのは下の若い士官連中だけらしいな。」「その方がよっぽど値打ちがありますよ。将来あの人数が味方についてくれるとなれば。」(この場面は、にぎやかに灯る信号灯のために、ちょうど夜祭りが始まる直前の夕方の会場のような雰囲気。)

何日か後に、カモメの鳴く朝の桟橋上で停泊中の潜航艇を前に二人で話している。

「大尉昇進、おめでとうございます。」「まあ大尉と言っても義勇予備隊だが。しかし上の連中はあくまでも、戦闘艦撃沈ということにはしたくなかったみたいだな。あのルートも正式な海図には載らないらしい。そのかわりシーレーン攻撃で7万トン相当のスコアとして評価された。」

「奮発してくれたもんですね。昔のドイツのUボート艦長だったら、騎士十字章を十分もらえるスコアだ。まあ上の連中にも、一応の良識は残ってたみたいですね。それにルートのことはもうみんな知ってます。」

「君はこれからどうする?」「私もおこぼれにあずかりましてね。士官学校の最終学年に復帰できることになりました。」

「薬の方はやめたのか?」「もう医者からも大丈夫と言われてます。実家へ帰ったら親父に、お前、顔が変わったなと言われましたよ。だけど士官学校の卒業証書をもらったら、あなたのところに駆けつけます。」二人は握手する。

(以下、続く。)