(図)

20050404 長沼伸一郎

(写真製作・OPT班)

(以下はこの映画原案の第3部である。第2部はまだ未完成なので、第3部のアップが先となってしまったが、ご了承願いたい。なお第2部では、主人公が二人乗り潜航艇で、海上補給路を塞いでいた海軍の鬼子的な艦を攻撃し、その成功で宝探し用の旧式潜水艦を入手するまでを描いており、以下はその続き、つまり沈没船を探しに行くところからスタートする。)

沈没船の位置への航海

彼らは潜水艦の甲板に探査用機材を搭載し、副長、航海長らと共に、古い本に記載された位置へ向かう。(乗員の数は水上航行に必要な人数ぎりぎりで、潜航はちょっと無理なので、今回は水上航行のみである。)

残りの資金全部をはたいて、そこまで行く燃料を調達するが、それでも往復には不十分で、もしxxxが見つからなかったら、帰りは帆を使って本土へたどり着くこととして、帆も積み込んでいる。(廃品同然で強風だと裂ける心配があるという代物である。)

また、以前に大尉の計らいで譲ってもらった廃棄処分の水中作業艇も、有線ケーブル式に改造して後甲板に積んでいる。

船室で海図を広げ、その一点を指差す。「目的地はここだ。推論が正しいとするならば、沈没船はこの水域のどこかに沈んでいるはずだ。」(良く見ると、海図には「ラグランジュ水域」と書かれている。)「ヨーロッパからイスラム世界を経由していくと確かに遠いですが、日本からだと意外に近いですね。」

領海外へ出るため、海上ステーションで最後の燃料補給を行ない、その際に監査係を前にいろいろと手続きを行う。係員が書類をチェックして言う。「武器は積んでないようですね。」そして彼は海図を指差して説明する。「あなたがたは非武装船の扱いですから、これらの戦闘艦が作るサークルの中には入れません。もし入りたければ米海軍か欧州諸国海軍の許可証が必要です。それがない場合、この戦闘水域への接近は避けてください。下手をすると海賊の扱いを受ける可能性があります。戦闘水域の近くではこの白旗を掲げて行動してください。コースを拝見。」

海図を差し出す。「別に問題はないようですが、えらく秘境へ行くものですね。この燃料じゃ往復は無理だ。そんなところに獲物が?」

「まあね。でも秘境と言えば、一般大衆にとっては、われわれ青色海軍のいる場所自体がすでに十分に秘境じゃないかな」それを聞いて監査係は苦笑する。

しかし主人公たちはやや複雑な面持ちで独白する。「まあそのためにここが完全に秘境になって、われわれの行動に邪魔が入らないのかもしれないが、はて喜んでいいものやら。」

目的地への航行

燃料の最終補給を受けた後、いよいよ領海外へと出発。出港後間もなく、航行中の米空母がそばを通る。こちらは船足が遅くて追いつけない。「原潜なら追い抜けるのに」という台詞と共に、まだ自分たちはああいうものを持てないのだという事実が、羨望や期待とともに示唆される。

夜の船室で調査プランが検討される。「例の航海記録には一応位置は記してありましたが、当時の観測精度や海底の変化を考えると、緯度、経度共に、まるまる1度分、まあ60海里の誤差はあると覚悟しなきゃなりません。要するに直径100キロの円内のどこかに沈んでいるたった10センチほどの物体を探すわけです。考えてみりゃ途方もない話ですよ。」

「でもそんな広範囲の捜索を、こんなちっぽけな機械で出来るもんなんですかね?」航海長が疑わしそうに例の探査機器を指差し、「そう言えばこれは具体的にはどういう仕掛けなんですか?一応、xxxのせいで海底に残る痕跡を探す器具だということまでは聞いてますが。」

副長が答える。「xxxが海中にあると、周りの海水を電解液に変えるだろう?で、しばらくするとその電解液は周囲に広がって海底に沈殿する。痕跡ってのは要するにそれが定着して残ったもので、この器具は海底の泥を採取してそれを調べるためのものだよ。」

艦長がその後を続ける。「大きいxxxの塊が百年も海底にあれば、それが相当広範囲にまで広がって残っているはずだから、かなり遠距離でも検出できる。そこに目をつけて、これを広域捜索用に使うことを考えたわけだ。」

「だけど何しろ捜索範囲は直径100キロですよ。お話を聞いてると、何かとんでもなく時間がかかりそうに思えるんですが。」

「いや、実は着眼点がもう一つあるんだよ。この電解質は、周囲に広がっていく際に途中で劣化する性質を持っていてね。そして海底に定着した時点でその劣化も止まる。だからその劣化の度合いを調べれば、海中をどのぐらいの時間、漂ってきたものかどうかを判定できるわけだ。大まかになら、目標地点まで遠いか近いかの比較もできる。つまりこの装置が本当に調べるものは、その劣化率の値なんだよ。」

「まだちょっと頼りない感じもしますが、まあ何かお考えがあるんでしょう。わかりました、結構です。」彼は納得する。

航行の途中で

航行中の艦が波を切って進んでいる姿を後から遠景で捉えたショット。昼間だが、前方に雨雲がダイナミックにたれこめていて、その中に入っていく艦影が小さく見えている。(何か壮大な秘境の入り口、というイメージ。)

艦内で航海長が海図の上に定規とコンパスで線を引きながら「このあたりから、もうそろそろ通常の軍艦は滅多に通らない辺境水域に入ります。」と伝える。

数日後、日没直後ぐらいに、艦橋にいた副長が「ちょっと来てください。」と艦長を呼ぶ。「あれです。」と夕闇迫る海上を指差す。双眼鏡で眺めると、視野の水平線上に白い帆の怪しい船が、暗くなりかけている夕闇の空をバックに見えている。ブルーグレーの空には低くたれこめた白い雲が浮かんでおり、海洋絵画のよう。

「海賊船かもしれません。何者ですかね?」「こんなあたりで他の船にでくわすとは意外だな。帆を張ってるところを見ると、欧米の正規の軍艦ではなさそうだ。」

「ここはもう海底資源の暗黒地域っていうことになっていますからね。でもここは海賊の出没地帯からも離れてます。海賊銀座のインド水域はここから遥か北西で、そこからの船とも思えませんが。」「こっちに気づいてはいないようだな。まあ用心に超したことはない。距離を保って慎重にやり過ごそう。潜航して逃げるのはいよいよという時までは避けよう。」(海賊との具体的なからみはなく、このためのカットはせいぜい合計しても1分ほど。これによって遠くまで来たという距離感を描写。)

位置の特定

満天の美しい降るような星空の下。艦の黒いシルエットが、波を切る音と共にゆっくりカメラに近づいてくる。幻想的な光景。(音楽は、地中海を連想させるクラシック・ギターなどが良いのではないか。)

そして艦橋では、星を目標にスコープで天測を行っている。「今どき星の天測で航法をやるなんて、訓練以外で実際にやるとは思いませんでしたよ。」

「まあ電波航法の効かない辺境にこんな船で来るというのが、普通はないことだからな。でもそういう時は結局こいつが一番確実だ。」

天測用のスコープの視野。視野内には美しい星空が広がっており、スイッチを入れると、ジャイロのモーター音が聞こえて、視野の中に星座をつなぐ線が表示され、ズームで拡大される。そして緑に光る十字線と、コンパスの数字が視野に現われる。「現在位置の緯度は南緯28度21分、経度は東経119度34分です。」(この視野映像はSWに出て来る双眼鏡と一脈通じる感じで。)

下の船室では、海図の上に定規で線を引いている。「現在位置はここです。目標地点の座標付近ですね。捜索プランでは、三つの円トラックを周回してそれぞれ海底からサンプルを採集することになってますが、最初の円トラックはこのあたりに設定しても良いのじゃありませんか?」「そうだな。それじゃもう早速測定を始めるか。」海図の上にコンパスで円を描く。そして艦橋に声をかける。「天測を続けてくれ。」

続いて調査の様子を示す短いカットが次々に写る。まず海底探査機器が水中に投げ込まれるカット。船室で、海図上に描かれた小さい円周上に観測点の位置が鉛筆でプロットされる。

次のカットでは、月明かりの下で調査機器が海底からウインチで引き上げられ、50センチほどの銀色のシリンダーが取り外されて船室に運ばれる。そして船室の海図の上には円周上に観測点が次々プロットされていく。

次の場面では一同が船室に集まって、海底の泥を機器で分析している。スコープを見ながら副長が「電解質の沈殿量自体が相当多いです。想定値の3倍はありますよ。」「それじゃもうお目当てのお宝はすぐ近くにあるのかな。それで劣化率の方は?」

「結果が出ました。劣化率は大体4:1です。」「言い方が逆だろう。1:4じゃないのか?」「いいえ、4:1。劣化後の物質の濃度が劣化前物質の4倍です。」

一同面食らう。「じゃ逆に相当遠くにあるということじゃないか!」「それだけ遠くでなおこれだけの量が沈殿しているということは・・」「かなり大きい!」

また続いて、次の日の情景として、夕暮れの甲板上で、水中作業艇の整備を行っている状況の短いカットも挿入される。

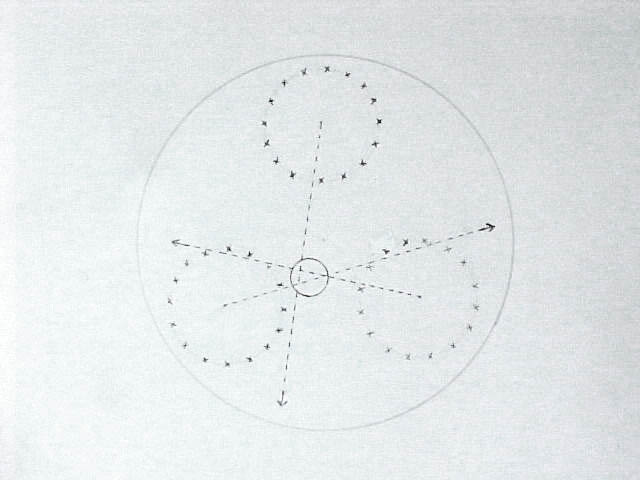

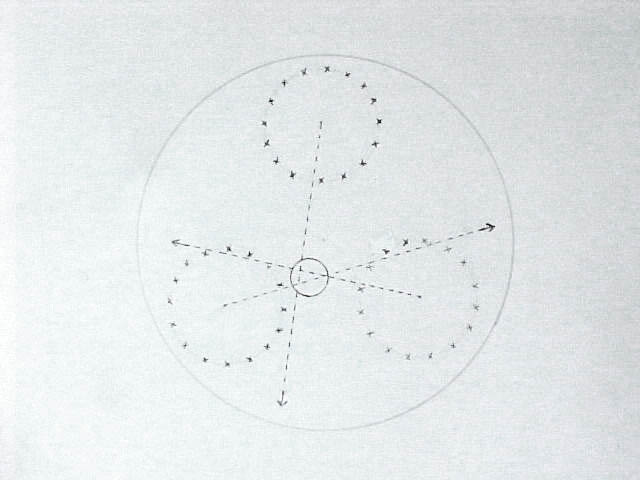

夜の船内。船室の中に全員が集まっている。「よし。それじゃ始めるとするか。」テーブルの上に海図を広げる。「3回の測定データの総合だ。」定規と分度器を海図の上に置く。

「この円周上での測定結果では、この方向に向かって劣化率が大きく変化している。つまりxxxがあるとすればこの方向だ。」円の中心から定規で1本目の線を引く。「次の円周上からはこの方向。」2番目の円から2本目の線が引かれる。

「そしてこの円周上からはこの方向だ。」そして海図に3本の線が引かれ、その交点付近にできた小さな三角形を指差す。「要するにこのあたりが推定位置だということになる。」

そして航海長がコンパスでその三角形の上に小さな円を描く。「そうなると、これで捜索範囲は相当に絞れました。直径10キロ程度です。いや、こんなちゃちな機械でここまでできるとはね。」

(図)

「まあ山の中で切り株の年輪を見て東西南北を知るようなもんかな。でもちゃんとこうして一点に集中するということは、要するにそこにxxxが確かにあるということじゃないでしょうかね。」「さあな。測定点が少ないから、まだ偶然ということもあり得る。まあぬか喜びは禁物だ。」そして三角形の中心点まで定規で線を引き、「この点へ向けて針路をとってくれ。」

「お次は記録にあった岩礁を探すわけですか。でも捜索範囲が10キロというなら楽勝で探せますよ。」艦長はうなずく。「記述によると、船員たちは船を捨てた後、岩礁の上に避難し、そこから船が沈没する有様を見ている。だとすれば船の沈没地点の水深もそれほど深くないはずだ。」「そう願いたいもんです。深海ではわれわれの装備じゃ歯が立ちませんから。」一同席を立つ。

沈没船の発見

次の日の朝。開いたハッチから陽光が差す船室で、副長が海図を指差す。「最後の天測は3時間前ですから、現在位置は、大体この三角形の中央付近だと思っていいでしょう。一応目標地点付近です。」「それじゃここを起点に螺旋状に進みながら、例の岩礁を探そう。」そして二人が艦橋に上がっていく。

走る艦の艦橋で二人で監視を続けている。双眼鏡を覗いていた艦長が何かを見つける。「何か見えるぞ。ひょっとしてあれじゃないか?。」副長も双眼鏡を覗く。「確かに岩礁みたいなものがありますね。もうちょっと寄って見ましょう。」

岩礁は今度は双眼鏡の視野の中に大きく見えている。副長は双眼鏡とメモを見比べて、「確かに記録の中で船員が避難したっていう岩礁の記述とぴったりです。岩礁の形の細部もかなり正確だ。少なくともあの記述は嘘じゃなかったことになります。」

「彼らは悪天候の中で船が沈没するのをそこから見ている。だとすれば、船はそこからせいぜい半径数百m以内のところで沈んだはずだ。」

「それじゃこれでいよいよ捜索範囲は直径1キロにまで絞り込めたわけですか。これならもう十分に近距離用探知機のレンジ内ですよ。本当にあるなら一発で見つかるはずですが。」艦橋に上がって来ていた航海長が言う。

「逆に言えば、もしその一発で見つからないようだったら、推理が最初から間違っていたわけだから、下手にそれ以上探し回っても無駄だな。」

「それじゃ準備に入ります・・・か?」一同は急に気後れして顔を見合わせる。

翌日、船を走らせながら、プローブを所々に吊るしたブイつきロープを海に投げ込んで繰り出していく。

データを全部記録し終えた後、いよいよ最終処理データを暗い船室でスクリーンに映し出す。さすがに怖くてスイッチを入れるのに躊躇する。

「じゃ、行きますよ。」祈るようにスイッチを入れる。海水の状態がカラーでゆっくり表示されていく。

最初は全部同色である。駄目だったかと思ってがっかりしていると、端の方にしみのような赤い部分がにじんで表示される。一同どよめく。「ここだ!明らかに大きな電場異常がある!」

彼らは笑みを浮かべてお互い同士でしっかり握手する。「これで捜索範囲はついに直径100mだ。作業艇の準備にかかろう。」

艦内の発令所。「後部タンクに注水。」そして艦が後ろに傾斜し、角度十度ほどで止まる。(艦内描写だけでもOK)

後部甲板が水面下に沈んで、水中作業艇が甲板から離れて潜っていく。昼間で水深が浅いので、ライトがなくても海底はよく見える。艇内に電話で「もう発電機の燃料が乏しい。ライトは電力をやたらに食うから、必要な時だけ点灯するようにしてくれ」と言ってきて、「了解」と答える。

潜っていくと、間もなくマストのようなものが海底に見えてくる。「いたぞ!どんぴしゃりだ!沈没船がある!」

全貌を現わした沈没船と作業艇のツーショット。そして作業艇内ではカメラが用意され、何枚か写真を撮影する。

艦内で、沈没船の模型(前もって用意してきた類似の船の断面模型)を前に、現像した写真と比較検討する。写真は放射線源の位置が写る特殊フィルムで撮影したもので、船の黒いシルエットの上に白い点群が写っていて、それが中央部に集中している。

「船は標準型の小型ガレオン船ですね。この模型と形も大きさも良く似てます。」そして写真を模型の前にかざす。「うまい。位置はちょうど甲板ハッチの真下付近だ。この蓋をどければ、簡単に積荷にたどり着ける!」

水中作業のカット。その位置の真上から吊り下げ式のマジックハンドを降ろして、船倉の上の蓋を外し、続いてその穴からマジックハンドを船内に入れ、積荷をつかんで引き上げて、ネットに収容して引き上げる。

下で作業を監視していた作業艇が、海面を引き上げられていく途中の木箱に強い反応を確認する。「凄い!これは相当大きいものらしいぞ。」

新しいプラン

艦は岩礁の近くの浅い場所に停泊し、甲板上に箱と作業艇が乗っている。(甲板上には、xxxの塊が海に落ちないようネットが箱の下に広げられている。)

作業艇では航海長がマニピュレーター操作を行ない、後ろで艦長が見ている。透明半球部分の中の、座席の前には放射線よけ鉛ガラスを立ててある。

「では箱を開けますよ。」航海長がスコープを見ながら作業艇のマニピュレーターを使って箱を開ける。スコープを眺めていた航海長が少し驚き、「うわ、大きい!それに塊は1個じゃありません。2個ありますよ!大きいのと小さいのと。」艦長がかわってスコープを覗き、「本当だ。大きさを計ってくれ。」

マニピュレーターでメジャーを用意しながら航海長が「しかしこいつ、体内にこれだけ大量に放射性物質を取り込みながら、よくこんなに長いこと生きてたもんですね。」そして「大きいやつが縦32センチ。横26センチ。小さいやつが縦12センチ、横9センチです。」

「今までの人造合成では、莫大な金かけても5ミリが最大だったからな。」艦長が手元のファイルをペンで照合しながら言う。「カプセルのサイズは・・・一番大きいのと3番目のやつにちょうど収まる。別々に収容しよう。」

続いてマニピュレーターで収容作業をしながら「でもまさか本当にこの一番大きいカプセルが必要になるとは思いませんでしたね。」「全く。だからこっちには循環パイプをつけておかなかったんだ。おかげでここじゃすぐには発電機には使えないな。」「まあ小さいやつでも十分この船の電源には使えますよ。」そしてマニピュレーターでカプセルを密閉する。

(なおこれら場面の天候は、あまり強い日差しの盛夏の雰囲気ではなく、一応空は青いが半分以上が雲で覆われ、日差しもそれで遮られて蔭っている感じが良い。盛夏の雰囲気は後にとっておいて、ここでは無闇に使わないことが望ましいが、かと言って秋や冬の水が冷たい感じは、水中作業の場面には避けたい。

また、この宝探しの場面全体に関しては、一つ一つの場面はあまりじっくり長く見せずに、割合に短いカットをスピード感をもって次々つなげて行った方が良い。)

ひとまず第一段階として、小さい方のカプセルを組み込んで簡単な発電機を作り上げる。艦内の一室に置いて、ハッチからホースをひきずってきて接続し、外の海水を引き込む。ポンプを動かして海水を循環させると、電流計の針がぴくんとはね上がる。「やった!動くぞ!これで帆を使わなくても帰れる。」

「まあパワーは大きいやつを使った場合の1/20ほどと言ったところでしょうか。でも間に合わせのちゃちなものとしては上出来です。」

ハッチから外に伸びたホースを水中に引きずっているのを見て、副長が「何と不細工!これじゃ潜航もできませんよ。」とあきれる。「でもとにかく一応これで燃料に縛られずに動き回れる。まあヨット並みにはなった。」

船室で副長が尋ねる。「帰ったら、すぐに大きい方のやつを発電機に組み込んで潜航できるように改造するんでしょう?こいつもいよいよ原潜に生まれ変わるわけですか。」「いや、その構想は変更だ。こいつは原潜に改造しない。そうじゃなく、もっと本格的な5000トンぐらいのやつを新しく建造するんだ。エンジンも、ただ電解液をそのまま使う低出力のやつじゃなく、二次反応を使ってタービンを動かす強力なやつにする。」

それを聞いて副長は驚く。「5000トンの原潜を新しく建造するですって?本気ですか?どこでどうやって?資材はどこから手に入れるんです?」

「まさかxxxの塊がこんなに良質のものだとは予想していなかったんでね。計画変更だ。」艦長は海図を広げる。

「知っての通り、現在の海はどこへ行っても燃料不足で船は動くだけで四苦八苦、そしてどこの島も電力不足だ。それで状況がこんなになる以前には、遠隔地の島に造船所や部品工場が結構建てられたんだが、それがどれも電力不足で操業できずに遊休施設になっているらしい。」海図の上の島をいくつか指差す。

「中にはえらく自動化された近代的な施設もあって、パーツのデータを食わしてやるだけで、人手がなくても完全自動で作ってくれる部品工場や造船所もあるとのことだ。それは電力さえあれば今でも十分動く。そこで、小さい方の塊はこのままこの船に乗せて足として使うが、大きい方は造船施設の電源専用に使う。」

「なるほど、でも資材の方はどうするんです?」

「それも同様だ。こういう場所では、以前にそこの施設で作られた鋼材なんかが、運搬コストの方が高くなって、そのままただ同然の捨て値で倉庫に眠っているやつが相当あるらしい。一方こういう島では、船が燃料不足でなかなか来なくなったので、本土ならそこらに捨ててあるような物資でも高くて手に入らないことが多い。だからそれを集めて運んで行けば、資材は交換で簡単に手に入るという寸法だ。」

「なるほどね。要するに三百年前の貿易商人たちがやっていた原始的な貿易と同じことをやるわけですか。」「そうだ。それで、建造完了の時点で、大きい方の塊を工場の電源用から引き上げて新造艦の心臓に据える。」そして別の海図を広げると、海の上に緑色の領域が描かれている。

「これだけ良質のxxxを使うエンジンならば、地球上の7割近い水域で30ノットの水中速力を発揮できる。現在の多くの対潜装備はそんな艦を捉えるためには作られていないから、戦場をうまく設定できれば主力艦相手でも十分戦える。

それと、このときついでに魚雷の部品も一緒に作って、自分たちで組み立てる。要するに燃料と弾薬双方の補給を巨大組織に依存することなく、独立して行動できる体制を作り上げるわけだ。」

副長は納得する。「わかりました。それができるなら言うことはありません。でもこの人数だけでやるわけじゃないでしょう。」

「無論だ。大まかな設計だけなら私だけでもできるが、どうしてもまず各部門の設計のための優秀な技術士官が手始めに30人、最終的には50人から80人は必要だ。いっそ彼らをそのまま完成後に乗組員にしてしまおうかと思う。志願者を募れるかな?」

「普通ならそんなことは完全に不可能ですが、今時は結構優秀なやつほど冷や飯を食わされてることが多いですからね。それに貴方は官僚タイプの士官には受けは悪いですが、何と言っても一応エースですし、例の邪魔物を沈めてくれたことで感謝してる奴も多いはずです。最初からそういう連中のリーダーになるつもりだったんでしょう?」

しかし彼はちょっと考え込む。「だけどxxxを持ってるなんて噂が流れたら、海賊まがいの連中が群がってきかねません。海賊じゃなくとも、欲だけの人間が志願者として集まってきては問題ですね。何か本物の人材だけを集める策を講じないと。」

空の描写・1

ここで、ちょっと一種の場面転換が行われ、空で日常どんなことが起こっているかが描写される。これらの場面は、空が見かけの自由さとは裏腹に、実は見えない専制権力によって隅々まで支配された場所であることをブラックユーモアで描写することにより、逆に海面下の世界の自由を強く印象づけて、構成に立体感を出すためのものである。(マスコミの現実のトホホな部分をやや拡大して描くことが望ましい。メディア関係者のスマートな自虐精神を期待したい。)

ここでの狂言回し役は艦長の同級生(以前の場面に出てきた)で、その後海軍から空軍に転向して、観測機の観測主任となっている。(この人物、現実にはモデルは同級生ではないが。)もう一人の観測兵は純朴な新人(伍長ぐらいであまり頭は良くなさそう)で、その無邪気さが時にいらいらした感じさえ与える。

プロペラ機の爆音と共に、観測機のコックピットが写る。(狭いながらも一応二階立てコックピットで、彼らは下の観測室にいる。)まず、空から地上のあらゆるものがIFFに表示されていることが描写される。(IFFのスクリーンの枠には、「ピラミッドと眼」のマークがロゴがわりについている。)

新米の観測兵が、双眼鏡で地上を眺めながら、IFFの画面と見比べている。画面は地上モード。

「空からこの画面に映っている点を全部目で確認しようと思ったんですが、全部は到底見えませんね。」

主任が答える。「空から直接視認して表示されているものは、その中の半分程度だ。残りは地上からの報告をもとに総合的に情報処理されている。全部を総合すれば、地上にある戦力の8割以上はここに表示されている。」

観測兵はIFF画面をズームで拡大する。「うわ、ここは歩兵一人一人まで映ってる。おまけにちゃんと全部敵味方の色分けまで出来てて。」

主任はIFFを指差しながら言う。「今や地上と空に存在する何物も、空からの監視の目を逃れることは難かしい。こいつが神の眼とあだ名されるゆえんだ。」

「何だか地上に自由は何もなくなって、全員がこいつの奴隷みたいですね。」

「珍しく正しいことを言うじゃないか。だが空にいる俺たちはもっと奴隷に近い存在だ。何しろ一旦空に上がっちまえば、こいつから身を隠す場所は本当にどこにもないからな。空の方を見てみようか。」航空モードに切り換える。

「この通り、昼間の空を飛んでいる航空機はほぼ100%ここに表示されていて、その所在は地球の裏側からでもチェックできるんだ。全機が首輪と鑑札をつけられているようなもんさ。この映像が何だかわかるか?」

「あ、これはちょうどこれから空中戦が始まるところですよ。この後ろのが母機で、曳航されてた戦闘機が3機、切り離されて前へ出るんです。(スクリーンの映像。)この下にいるのはECM機かな。でもこれは別にこの空中戦に参加するわけじゃないみたいだ。命がけの空中戦かあ、憧れるな。あれこそヒーローってもんですよね、主任。」

主任はその幼稚な無邪気さにほとほとうんざりしたように、「おめでたいねえ、お前さんは。今じゃ空中戦の勝敗は搭載ミサイルの能力だけで決まっちまうから、戦闘機パイロットはただのモルモットなんだ。何しろ離着陸も含めて、その行動スケジュールは1分1秒の隙もなく母機に決められて遠隔操縦されてる。だからその実態がどんなものかと言うとだな・・」

スクリーンの映像がオーバーラップして、雲の間を飛ぶ3機の戦闘機の機影に変わる。(観客はこの場面で、現代の商業メディアの情報制空戦を初めて「見る」ことになる。興味の間口を広げるために、とにかくあちこちにいろいろな機体をちりばめて描写しておくと良い。例えば先ほどの「ECM機」というのはミュージシャンのことである。)

空中戦の実態は・・・

戦闘機のうちの一機が写る。機体の尾翼には、ジョリーロジャー(海賊旗)のようなドクロのマーキングが華やかに描かれている。(もろにトムキャット風だが、存外そのベタな感じがいいかもしれない。)

個々の戦闘機は、垂直尾翼に思い思いの派手なアートが撃墜マークと共に描かれており、主翼には大戦中の連合軍機に似た黒白の「侵攻ストライプ」が描かれている。それぞれ個性的な塗装であり、マーキング集があったら見てみたいという興味を起こさせるほどのものである。(設定では、機首のカプセル型コックピットと垂直尾翼が着脱式で、機体そのものは1回ごとに違うものが貸与されている。)

描写スタンスについてもう少し言うと、ここではパイロットは三枚目の役割を担うが、戦闘機は半分は「敵メカ」、半分は「無形化世界全体を華やかにする装飾品」としての役割を担っており、それなりに華美な魅力がなければならない。

それはちょうど英国の帆船時代の海洋小説の中で、英海軍の士官たちがフランスの華美な宮殿や色呆けした無能フランス士官に対して抱く軽蔑と敵意と羨望の念に似ており、そのようなイメージで描くとよい。

なおパイロットの描写は、笑いを通り超して虚しさが漂うまでにはならないように注意。短いカットをスピード感をもってつなげて、鈍い観客はただパイロットのギャップに爆笑するだけで通り過ぎていくぐらいが良い。

(以下の場面では、飛行機の背後の空は鮮やかでダイナミックなCGならではの美しさに満ちており、空中戦の実態は爆笑物だが、それを相殺する形で、「絵」としてはいやが上にも美しいものでなければならない。

航空機もCGだが、むしろここではCGの重みに欠けるスカスカ感を逆手にとって、メディアの世界の空疎感や空戦の達成感のなさを表現し、潜水艦建造のずっしりした達成感と対比させると良いだろう。)

戦闘機のコックピット。パイロットは冒頭で主人公たちをさんざんコケにした男であり、襟にはドクロの記章がついていることも、ちらりと写る。

そして一見すると格好良いヘルメット姿なのに、無線の会話の内容ときたら、互いにちゃんづけて呼び合って、だらしない業界人の会話そのままで、そのギャップが笑わせる。おまけに空中戦の実態は女たちに自慢していたものと全然違っている。

(この空中戦が可視化しているのは、さしずめイケメンタレントの人気を当て込んで表面的に金だけかけた、箸にも棒にもかからない安直な企画のテレビ大型ドラマ、といったところである。パイロットの天狗ぶりにはミュージシャンのそれも少し混ざっており、その雰囲気がカリカチュアライズされてテンポ良く表現されている。この場面も、テンポとスピード感のある短いカット構成で。)

コックピットのパイロットは、操縦を母機からの遠隔自動操縦に委せて操縦桿から完全に手を離し、左手に何か手帳を持って、右手を計器盤に伸ばして指先でテンキーの操作をしている。ところがそれが大事な操縦操作かと思えばさにあらず。

テンキー操作を終えると、彼のヘルメットの通話装置に電話の呼出し音が響く。相手が出ると、何と彼は飽きた女を騙して捨てるために、偽装工作を頼む電話を地上にかけているのであった。

(彼の馴れ馴れしい口調はやはり石橋貴明風に。会話内容を聞いていると、例えば他にも、部屋に連れ込んでいるグルーピーの娘を自分の排泄用のトイレットペーパー呼ばわりするなど、見ている女性観客がむかむかしてくるぐらいの最低の代物。ただし筆者の想像力ではこのあたりが限度なので、現実に関係者に「芸能界ブチ殺したい男優列伝」のオフレコ実話を取材して、会話を本物のもっと凄いものに差し替えて再現すると良いだろう。外タレのご乱行ぶりを参考にしても可で、とにかく女性が見ていてフラストレーションが溜るようなものであれば良い。)

次に母機の機内での指揮の模様が紹介される。機内の少し奥まった暗い場所に、さっきの観測機よりも凄いIFF表示装置がある。画面は平面スクリーンではなく、精密な立体画面で、その壮麗さはそれだけでCGアート映像として一見の価値があるほどである。(ここはあまり笑える雰囲気ではなく、不気味な重苦しさがずんとのしかかる。)

IFFの背後には頭を剃ったスキンヘッドの女性オペレーターが控えていて、その非人間的な姿がIFFの不気味な支配力を象徴している。

(注・もともと無形化世界では、女性のスキンヘッドやGIジェーン・カットは「性差否定の意志」を意味するが、ここではそれを空の不気味な縮退的管理社会の表現に利用するとよい。一方男性指揮官は訳知りの業界人や映画監督という感じで、タレント=戦闘機パイロットのわがままと、映画会社の商業主義=スキンヘッドの女性オペレーターの冷たい声に挟まれて、愚痴を言いながら流されっぱなしになっている雰囲気。

演出上の注意としては、基本的に戦闘機パイロットは笑いをとるための存在としてカリカチュアライズしてよいが、男性指揮官の愚痴は、現実に映画業界の人間が見ても納得共感できるほどのリアルさで再現するとよい。なお全般的に言えることだが、空軍人の使う言葉や単語は、あまり現時点の流行に鋭くフォーカスしすぎないように。それらは短命なのでかえって陳腐化しやすく、むしろ多少古くからあって陳腐化していない言葉遣いを探すと良い。)

「交戦をIFFに申請する時間です。」女性オペレーターが伝える。「パイロット名を入力しろ。」入力して改行キーを押すと、IFF画面上で緑の点が一斉に増える。

それを見て男性オペレーターが「さすが、A・・ちゃんを乗っけてるって宣言すれば、戦う前からこれだけ数字がとれますよ。赤丸急上昇中ですからね。自分で操縦したいなんて馬鹿なことを言い出さない限り、撃墜王も夢じゃありません。」「そうじゃなけりゃ今頃ブチ殺してるっての。」と指揮官が毒づく。

「まあついこの間エースの資格を得て、自前のコックピットカプセルと尾翼を持てるようになったっていうんで、天狗になってるんですよ。今回も離陸前の着脱作業の時には、もし尾翼に傷をつけたら半殺しにするって言って整備兵を脅してたそうですよ。」

女性オペレーターの声が「IFFはこの3機との交戦を推奨します。」と伝えて、IFF画面上の赤で表示された2機と、少し離れたところのもう1機がカーソルで囲まれる。

指揮官は画面を見て「でもこれだけじゃまだ必勝とは行かないな。何か裏技を使おう。」「IFFは地形平坦化を推奨します。」女性オペレーターの声がする。

「それよりも、高度を上昇限度の2万5千フィートまで上げてミサイルの射程を延ばしたらどうかな。」「IFFは地形平坦化を推奨します。」女性オペレーターが冷たく繰り返す。

「はいはい、わかりました、そうします。」そしてIFFが地上モードに切り換わる。「ここの森林がちょうどいい。ナパーム弾を投下しろ。」

「森を焼き払うんですか?」「人聞きの悪いこと言うな。とにかく何かぶっ壊したり焼いたりすりゃこいつは喜ぶんだ。」「了解、ナパーム弾を投下、地形平坦化の行動を実施、のサインを発信します。」

「ナパームが森林に命中しました。」続いてIFF画面が映ると、今まで赤色で表示されていた周囲の航空機の色がいくつか緑に変わる。「世界平坦化の拡大に貢献したことを評価してもらえたらしいぞ。」「3機のうちの1機が味方に変わりました。残り2機だけを相手にすればOKです。」

そして男性オペレーターは「相手の搭載ミサイルのデータが送られてきました。低予算のやつです。有効射程はこちらより短く、一応こちらに届きはしますがまず命中しません。」

「それなら勝負はもう確定だ。戦闘機の接近コースを決定しろ。」「回避運動1回として、20秒分の燃料を残して有効射程内に接近可能です。」

各オペレーターのコンソールには操縦桿と何枚ものCRT画面があり、その一つにゲーム画面のような戦闘機コックピット視野、機体の姿などが表示されている。「1番機から3番機までを接触コースに入れます。」そしてコースをキーボードで入力してキーを押すと、戦闘機がその通りに遠隔操作で旋回を始めたことが画面に表示される。(一応この世界にはシリコンが存在しないという設定になっているが、その制約内でコンソールは最大限に無機質なデザインを。ただしキーボードをあまりパソコンっぽくするのは如何なものか。非日常性と管理社会感をうまく両立させると良い。)

戦闘機の側では、間もなくミサイル発射位置につくことが母機から知らされてくる。しかしパイロットは、通信が割り込んで電話が切れてしまったことに腹を立て、「そっちの遠隔操作で勝手にやれ、このボケ!」と毒づく。

その返事を受け取った母機の方では、男性オペレーターが「だそうですよ」と指揮官に伝える。「まあ筋書どおりにやれるなら問題ない。」と指揮官も肩をすくめる。

そして戦闘機では、電話を中断されたことにまだ怒っているパイロットが、腹立ちまぎれに柿ピーか何かの袋を取り出して乱暴に開けて頬張り始める。

柿ピーをぼりぼり食べる音をバックに、搭載ミサイル(各機1発のみを搭載)が全自動で発射され、白煙を吐いて飛んでいく。背後の空は、空域の混雑状況を示すかのように、何本もの飛行機雲がインターチェンジのように交錯していて、機体はその間をくぐっていく。(なお、別にスナック菓子は柿ピーにこだわる必要はない。ポテトチップの方が音がいいかも。)

母機のコンソールでは、「ミサイル到達まであと5秒。3、2、1・・ミサイル命中。」そして、撃墜された相手機が一瞬写り、墜落の黒煙をバックに射出されたコックピット・カプセルがパラシュート降下していく様が見える。(命中の瞬間の映像は無くても良い。)オペレーターが「1機撃墜です。」と報告する。

一方戦闘機では、パイロットが柿ピーの袋の中を覗き込んで、あ、と声を上げて後ろを振り向き、背後の脇にある扉を乱暴にガシャン!と開ける。中は狭苦しい小部屋で、そこに縮こまって座っていた人間がびっくりしてこちらを振り向く。(これは黒子パイロット=マネージャーのこと。)

そしてパイロットは「ピーナッツ増量じゃないやつを買ってきやがったな、この野郎!柿の種だけ残っちまうってあれほど言っただろうが!」と怒鳴り付け、相手は「すみません、すみません。」と平謝り。

パイロットは「着陸の時間までお前はそこに入ってろ!このうえ下手くそな着陸でもやらかしたら、後で焼き入れるぞ!」と毒づき、再び乱暴にぴしゃりと扉を閉める。(要するに離着陸も自分でやっていないのである。)

母機ではオペレーターが「ミサイル回避シークエンスに入ります。パイロットを装甲区画に収容。」と言ってボタンを押すと、戦闘機のコックピットでパイロットが座席ごと後ろにスライドして、さっきの小部屋の部分のさらに後ろの、カプセル後部の暗い装甲部分の中に収まる。装甲扉が閉まると、小さい天窓からしか外は見えなくなる。(たとえ機体が爆発しても、この装甲カプセルは無傷で射出される。この場面で、戦闘機のパイロットというのは意外に安全なのだという印象が与えられる。)

母機から通信が入り、「回避運動をお願いします。この空域は混雑してますから、ちょっとコースからずれるだけですぐお隣のゾーンに飛び込んでトラブルになりますんで、半自動でお願いします。」と伝えられると、パイロットは「今回はどうせミサイルの能力差で勝負が最初から決まってるんだから、全自動で十分じゃねえか。俺のカンもツキも必要ないっての。」とぶつぶつ言いながら柿ピーの袋をたたむ。

母機では指揮官が「でも回避まで全自動じゃ、お前さん最初から最後まで1回も操縦桿にさわらないことになるだろうが。」そして「公表用の交信記録の吹き替え録音も今のうちに用意しとけよ。一応大衆にはあいつは命がけの空中戦をやってることになってるんだ。柿ピーのことで黒子パイに怒鳴り散らしてる声なんか聞かせるわけにはいかんからな。」

そして戦闘機内では「5・4・3・2・1、回避。」という女声アナウンスが聞こえ、パイロットが無造作にぐいと1回だけ操縦桿を引く。急旋回する戦闘機が一瞬写る。パイロットは引き続き操縦桿を動かすが、途中で反応がなくなったことに気付き、「あ、もう効かなくなってら。」と言って、がちゃがちゃと操縦桿を動かしてみる。

母機から「回避に成功しました」と伝えてくる。戦闘機のコックピットでは装甲扉が開いて座席が前進し、再び明るいカプセル前部に出る。

母機では「さて邪魔者を追い払った後はスポンサー様の頭の上のお掃除だ。IFFを地上モードに。」画面が切り替わって、地上に赤と緑の陸上部隊が映る。(細部は見えず、帯状表示。)

「今日は滑空ミサイルを搭載してるのは3番機だけだったな。」「そろそろ双方の地上攻撃機が姿を現わす頃です。現在こちらの高度は滑空ミサイルの誘導限界高度をオーバーしているため、高度を2000フィート下げます。」

そしてIFF画面の両端の低空に赤と緑の近接支援機が現われる。「よおし、来た。この高度差なら射程をかなり稼げる。すぐに射程内だ。」

「滑空ミサイル投下。」3番機の翼下から小型の滑空ミサイルが2発ほど投下され、雲の下に静かに吸い込まれていく。「命中まで10秒、5・4・3・2・1。」

そしてIFF画面上で、赤色の2機の近接支援機のうちの1機が消滅する。「1発命中です。残りの1機はスポンサーの頭上に到達してしまいますが、こちら側の近接支援機は無傷で、2機が相手側地上軍に爆弾をお見舞できることになるはずです。」

戦闘機のコックピット。母機から「おめでとう。合計2機撃墜です。二人で1機づつスコアを分け合ってください。」と伝えられる。僚機から無線で「これで、次に乗る機体は一応確保できたな。もっともお前さんは休みのほうが欲しいか?」と言ってくる。

それに答えてパイロットは「それよりちゃんと鏡で顔をチェックしとけよ。何てったってパイロットは顔が命だ。飛行機を降りる時のカメラの前での決めのポーズはスコアより物を言う。俺たちの本当の戦いは、地上に降りてから次の機体をもらえるまでだからな。」

パイロットはバックミラーで顔を見て「あっ。日焼けメイクが台無し」と言いながら計器盤の左端の取っ手をつかんで引くと、何と計器盤の下半分はただの薄っぺらい一枚の化粧板で、それがまるごとぱかりと開く。実は計器盤のその部分は中がメイク道具入れになっていて、計器類はダミーの飾りなのであった。

(本物なのは、上半分にあるIFFと他の3個ぐらいの計器だけであり、この文字通り映画の描き割りセットのような偽計器盤の場面は、後の場面での原潜の本物感との好対照をなし、それが観客の意識に残ることが望ましい。)

一方母機では男性オペレーターが「戦闘機を帰還コースに入れます。このコースだと燃料を20秒余分に残して5分30秒後にランデブーできる予定です。」と言って数字をテンキーで入力していく。

一方奥では戦果評価が行われている。「3発発射して1発命中ですから、まあ中ヒットというところでしょうかね。」「あれだけ高いミサイルを支給されて合計2機撃墜だけというんじゃ、スポンサーは何て言うか。」「でも燃料を20秒分余分に残せました。1機あたりの燃料代で俺の給料5年分です。そこはプラス査定じゃないですか。」

そしてオペレーターが「コース入力完了。戦闘機を帰還させます。」と言ってキーを押す。

戦闘機のコックピット。パイロットはヘルメットを脱いで髪にピンクのカーラーを巻き、鏡を見ながら顔をぱたぱたやっており、完全におばさんと化している。

そして電話で化粧品店と注文の品について話し始め、言葉までだんだんおばさん口調になってきて、とても男の会話とは思えない。化粧品の話は何やら本格的で、女性観客が思わず聞き耳を立てるほど。(うまく取材して会話内容を起こすとよい。)

パイロットの姿が座席上方から捉えられる。カメラが引いていって、コックピット外の機体全体が視野に入ってくる。パイロットはキャノピーの中で化粧と電話に熱中し続けており、それをよそに機体はダイナミックにロールを打って旋回していく。(背後にはパイロットの電話の声がまだ聞こえている。よく聞くと「・・それよりあんたのお店でこないだ買ったヘアスプレー、あれ何よ?年取ってハゲたらあんたどうしてくれるのよ。・・・」てなクレームをつけており、その声と共に機体が遠ざかっていく。)コックピット内のみっともなさとは対照的に、飛行機の動きは惚れ惚れするほど格好良い。

僚機のコックピットも写る。こちらではコックピット内部全体が南国リゾートバー風に作られており、透明キャノピー内部には日よけの小さなビーチパラソルまで立っている。コックピット内部には観葉植物が茂っていて、パイロットは赤いアロハシャツ姿に麦わら帽子という格好で、スイカにかぶりつきながら「やれやれ、あの有様はファンには見せられないねえ。」とぼやく。

こっちのパイロットは、空の状況をよくわかっていて、単なる乗客としてそれを楽しむ術を心得ている趣味人という感じがあり、ちらりと写る尾翼のマーキングも、さっきの機体よりしゃれた、イタリアの旅客機のように女性的でシックなものである。そしてやはり機体はダイナミックにロールを打ち、旋回して遠ざかる。

(引き立て役という観点から見れば、コックピット内部にはそれなりに個性的で魅力的な世界がある。男の乗り物としてはみっともないが、無形化世界では本来戦闘機は半分以上が女性=女優やグラビアアイドルの乗り物なのであり、それを思えば意外に悪くない。今回は女性パイロットは故意に登場させなかったが、ここでは将来の描写のための布石を打つと共に、それを逆手にとって笑いに使うわけである。)

そして続いて3番機が写るが、これは実は無人機であり、機体の型は同じだがコックピットカプセル部分がぽっかりと空洞になっている点が違っている。(その部分には誘導用機器が収容されていて、そのカメラの冷たい眼が印象的。)

尾翼の塗装も無機質的な規格マーキングだが、むしろこの無人機の方がクールな凄味があって、こちらこそが空軍の真の主役であり、パイロットはむしろ単なる御輿の上の乗客という印象が与えられる。

前の2機がロールを打って飛んでいくさまを、この無人機のカメラが何か冷ややかに見つめている。そして機体は気流の関係か、微かに首を振り、その不気味な仕草は何か生き物じみていて、どこかパイロットたちを嘲笑しているような表情さえ感じられる。

背後の空には壮大な美しい入道雲が白い巨大な山のように高くそびえていて、その頂の背後には何やら空中宮殿(ラピュタのような)でも隠されていそうな雰囲気である。

つまりここでの入道雲はちょうどファンタジーの背景に描かれる「魔の山」に似た存在であり、観客に「空の彼方の謎の宮殿」の存在を想像させるための、一種の象徴として描写されることが望ましい。

そしてその回りに何本もの飛行機雲がシュプールを描いている。その意味では登場するすべての戦闘機は、ちょうどSWの帝国空軍機に似た立場にあり、それらに厳重に守られて誰もその魔宮に近づけないのだということが意識される。

やがて戦闘機は3機とも飛行機雲を引きながら、壮大な入道雲の周囲を回る飛行機雲の一つに溶け込む。その光景は、飛行機が真に従っている主人が誰なのかを暗示していて、何か圧倒的なスケール感が伝わってくる。そしてカメラはゆっくり上を向いて、紺碧の空に白く輝く入道雲の頂上を仰ぎ見ながらフェードアウト。

意志の最終決定

夜の崖の上に、艦長と副長の二人が立っている。崖の反対側には、政府勢力の根城である山岳の要塞地帯がそびえていて、その壮麗な夜景を一望できる。(夜空には雲がたれこめていて星は見えない。)

「昼間はふもとの要塞ラインで攻防戦があったんでしょうね。でも今は静かだ。」「高いところには核兵器も眠ってる。一度も使われたことはないものだが。」

「もしこれから第四次世界大戦が本格化してくれば、アメリカはあれを勢力下に組み込むつもりでしょうね。ああいう山岳要塞も、アメリカ本土にあるやつは遥かにでかくて、規模も大体あれの10倍以上です。」

そして双眼鏡で遠くの平地を見ると、所々に明かりが見える。「あれは砂漠の野戦軍の野営の明かりだな。」「ええ。あっちはむしろ世界中を覆う鉄道網を主人と仰いでいる勢力です。」「そしてその鉄道網自体がさらに空から支配されている・・・。」

「もっとも、ここのコンクリート要塞の天井は、昼間行われる高度4万フィートからの爆弾投下にも何とか耐えてるみたいです。まあいずれにせよ、陸軍の戦力規模の巨大さを目で見たければここへ来るのが一番でしょうね。」

「逆に言えば、われわれがこれから選ぶ道は、下手をすればあれぐらいの大きさの化物を相手にしかねないものだということだ。あそこに眠っている物もろとも。」

そして副長を振り返って「少し一人にしてくれないか?本当に自分がそのことがわかってるのか、最後にもう一度確かめておきたいんでね。」

建造計画の検討

建造施設の確保のため、ある一人の予備中尉と会合が行われる。「私も過去に上司に睨まれて飛ばされた口でしてね。で、陸地のどこからも300海里離れた離れ小島の工場施設の管理をやっているというわけです。

だけど話を聞いて仰天しましたよ。まさか自前で原潜を建造して歴史を動かそうなんてことを本気で考える人間がこの国にいたなんて。でもむしろそれ以上に驚いているのは、自分がなぜかそれを信じる気になっているということなんですが。」

副長が話を引き取る。「彼の話によると、施設の状態は理想的です。二十年前には最新鋭の設備だったやつで、直径15mの完全自動ブロック建造マシン、油圧プレス機、自動ガス切断機、フレーム鋳造機、電磁クレーン、とにかく全部完全自動制御で、部品の製造データと電力さえあれば、でかい物から小さなものまで自分でどんどん作ってくれます。おまけに近くの島の倉庫にかなり良質な鋼材やらチタン材やらが余剰として大量に眠ってるそうです。」

「この工場施設が作られたのは、まだ世の中全体が、南の海に新大陸が生まれてそこに移住するという夢を信じてた良き時代でしてね。艦船用燃料がこんなに不足するとは思われてなかったもんですから、海の真中の島に作れば、いろいろな国の中央位置にあるから絶好の立地条件になるというので、かなり最新鋭の設備が導入されたんです。

でもご存じの通り、それは見事に外れでした。今じゃ陸軍さんには、武器製造には前線の沖に停泊させた船の工作施設の方が重宝がられてますし、燃料や小物など、マイクロコンテナに収容できる物資の高速輸送なら、鉄道網に近くなけりゃ不便です。だからもう高い燃料を使ってこんな離れ小島の工場を使う意味がないというんで、すっかりさびれて今じゃ生活のための電力さえまともに確保できない有様ですよ。」そしてこの士官はちょっと険しい表情で続ける。

「だから電力さえあれば施設はまるごと使えますけど、本当に本気でやるとなれば、そのハードルは予想以上のものになることを覚悟しなけりゃいけませんよ。何しろ原潜というマシンの高度さと言ったら、それは半端なものじゃありません。

確かに電力つまりエネルギー源の確保という、最大のハードルはクリアされてます。電力と資材さえあれば、船体の方は自動ブロック建造マシンで本当に人手いらずで、素人さんが逆にびっくりするほどあっけなく作れてしまいますし、部品の方も、データさえあれば全自動でいくらでも作れます。しかし何しろ作るものが原潜である以上、そんな程度じゃ追っつきません。問題点を列挙してみましょう。

まあ大尉クラスの優秀な技術士官を数十人集めるなんてこと自体、普通ならそれこそ下手すりゃ少将クラスの人間が指揮する一大プロジェクトの規模ですから、本来なら個人では到底無理な話なんですが、まあその点はお話の通りクリアできるとしましょう。

ですが問題はその先です。仮に設計のできる士官数十人を集められたとしても、一人当たりが担当する部品や図面の数自体が、これまた膨大なものです。何しろ全長90mにもなる原潜ですからね。」テーブルの上には原潜の涙滴型船体の木型模型が置かれている。

そしてここでさらに彼は、それと同一縮尺の第二次大戦中の米戦車の小さな模型(1/144ぐらいの)を取り出して示し、

「ちなみにこの戦車の場合で、部品が2万6千個、図面が6千枚必要だということですから、そこから考えると、このクラスの艦では図面の枚数は大体50万枚を超えるものと覚悟する必要があります。」彼は船体木型の隣に戦車を置いて比べてみせる。(会話だけでは映像的に平板になるので、戦車の模型を写して変化をつける。)

「要するに、その図面を一枚一枚書いていたのでは何年かかるかわかったものじゃありません。おまけにうちの工作機械の場合、そのデータをこういうパンチカードの形にしてやらないと読み取れないんで、その手間もかかります。」そう言って彼は一枚のパンチカードも示す。

「だから、少なくともこの艦独自設計の部分を除けば、機器に関しては従来のものを使うことにして、その部品製造データを何とか入手するしかありません。ですが問題は、古い型の部品なら確かにデータは出回っていて簡単に入手できますけれど、最新の部品となるとそういうわけにはいかないということです。

あなたが作るのは、世界を動かせるほどの能力をもつ艦なんでしょう?だったら、やっとこさ動くという程度のぼろ船じゃなくて、最新鋭艦と互角以上に戦えるものでなければ意味がないことになります。そうなれば、使う部品だってデータ入手の容易な中古品ってわけにはいかないでしょう。その製造データをどっかから入手できるあてでもあるんですか?

いや、私だってこんなところで一生くすぶってるつもりはありません。何とかして実現させたいと思います。でもそこらへんの見通しはどうなんです?」

「そっちはこれから何とか策をみつける。とにかく施設の準備を頼む。」

「まあそのお言葉を信用するとしましょう。ただ、船体や部品を作るところまでは機械任せで僅かな人数でできますが、細かい部分の組立ては単純作業ではありませんから、その段階では最低でもやっぱり数十人の人手が必要です。

しかし島に数十人もの人間が住みついて作業を始めるとなると、制度上は本格稼働施設の扱いになって、海軍当局の監査対象になるので、秘密裡に建造するどころじゃなくなります。だからここで作業できるのはせいぜい数人で、ごく最低限の大型部品の取付けまでが限度ということなります。」

「それじゃ島で船体と部品を半完成キットの状態にして、本土のもっと目立たない場所に回航してそれを大勢で組み立てる、というならどうかな?」艦長が海図を広げて提案する。

「そうするしかなさそうですね。でもそうなると、正式な工場施設じゃないがドックとしては使えるという、都合の良い施設を、他にも何か探さないといけませんが。

あともう一つ、すでにご存じかもしれませんが、武器に関して意外なネックがあります。魚雷の部品そのものは作れるんですが、問題は弾頭に使う爆薬で、それは海では手に入りませんから陸軍から手に入れるしかありません。」「うん。海軍の船舶用燃料は、固形化しても爆薬にはならないからな。」

「ところが爆薬となると今のご時勢では誰もが鵜の目鷹の目で探し回って、火薬燃料たった数百グラムの奪い合いに陸軍は命をかけてます。このカートリッジ1個分の火薬でさえ、いくらするかはご存じでしょう?」と彼は拳銃の薬莢を一個つまんで示す。「ところが魚雷20本分の弾頭には最低でも5トンからの高性能爆薬が必要なわけですから、それがどれほどの競争率かはおわかりと思います。

でもそれができなければ、せっかくの原潜も丸腰で、軍艦としては無力です。だからその算段も別に考えておいてください。とにかくこのハードルを全部超えないと駄目なんですよ。本当に大丈夫なんですかね?」

乗員集め

薄曇りの空の下で、鉄塔の上のレーダー(箱型の三次元レーダー・アンテナ)が回転しており、その下の半開放式の小屋に副長と十人ほどの若手士官が集まっている。

「さて対空レーダーの講習という名目で集まってもらったわけだが、でもまあ俺は一応講師の資格は持ってるから、いんちきってわけじゃない。」副長が苦笑する。

「申請を出したら、係員が不思議そうにしてましたよ。今時そんな講習を受けたいなんていう奴は滅多にいないって。」「確かにな。このしょうもない映像を見りゃ誰だってそう思うよ。」レーダーのスクリーンには、空の状況が立体的に表示されている。

「でも逆に言えばここは絶好のテスト場所だ。何しろ近くをスカイ・コロッセウムのエアレースのコースが通ってるんだから。コース・トラックから大量のチャフが投下されてカーテンを作ってる状況が、ほら、こんなにはっきり見えてる。」そしてスクリーンをズームアップする。

「まあ今じゃ地上レーダーの視界はこいつで遮られて、ろくに役に立ちません。何しろ昼間の空はどこへ行ってもこのカーテンで仕切られてますからね。世の中全体もむしろそれに慣れちまって、外の広い世界を見ることに関心を失って、だんだんこのカーテンの内側の世界に閉じこもるようになってきてます。」

別の一人が同意する。「だからこのカーテンをどう空に張るかは、大げさに言えば権力掌握の重要な鍵ですよ。制空権というより、空の領土っていう感じだ。それで、アメリカのメジャー系が最近日本上空に割り込みたがってるんです。日本人のレーサーたちも、みんなメジャーへ行きたがって、まさにかつてのローマ帝国のコロッセウム状態ですよ。」

「それでお話にあった新型センサーっていうのは?そのカーテンの外を見るためのものですか?」「その通り。これだよ。」彼は三脚に据えた光学スコープのようなものを示す。「こういう曇り空ではレーダーが頼りだっていうのに、そのレーダーがこの有様だ。で、こいつは基本的には改良型の暗視スコープだが、雲を通して見える機影のうち、レーダーが捉え損ねたものを重点的にピックアップする機能がついてる。覗いてみてくれ。」

若手士官がスコープを覗いてレーダー・スクリーンと見比べる。「確かにレーダーには映ってない飛行機がよくわかりますね。」

「だけどそれがどうだっていうんです?地上レーダーなんか使わなくても、飛行物体の位置情報はIFFの神の眼が全部教えてくれるし、みんなそうやってるじゃないですか。」別の一人が疑わしそうに言う。

「しかしその神の眼が本当のことを伝えてなかったらどうする?カーテンの外を自分での目で見ることができなければ、それを鵜呑みにすることになるぞ。」「で、それを搭載した潜水艦を作るってわけですか?でもわざわざそんなもの作る意味があるんですかね?」

「青色海軍では昔から頭脳の独立っていうことを重んじてきたろう?これはささやかながらそれを取り戻すための第一歩だよ。この船に乗っていれば、どの場所にいても自分の頭で情報を判断することができる。君達は、このチャフのカーテンの中でエアレースにうつつを抜かし、神の眼の偽情報に踊らされるだけの存在でいいのか?それじゃ結局は空からの操り人形で一生を終えるだけだぞ。青色海軍の意地ってやつを少しは思い出して欲しいな。」

一同失望してざわつく。「シーレーン攻撃のエースが凄い艦を作るっていうから、どういうものかと思ったら、そんな地味なことですか。意地張って今の体制に逆らってもあんまり意味ないと思いますけどね。」

一人がそう言うと、別の一人が「そうですよ。大体それじゃ昇進には役に立たないし、敵艦をじゃんじゃん沈めて賞金や燃料をがっぽり稼げるような新型艦っていうわけでもないじゃないですか。もっと面白い話かと思ったから来てみたのに。」

彼らは席を立って帰り始める。「やれやれ、そんな理想論にしがみつく人間なんて、もう何年も前に絶滅したと思ってたよ。」との声も聞こえる。

結局最初から好意的だった3人ほどだけが残る。副長は彼らに言う。「結局残ってくれたのは君等だけか。来月、艦に積んである他のセンサーなんかを見せたいが、来られるかな?」「是非行きます。」そして副長は微かにほくそ笑んで手帳を広げ、「ここからは3人。」とメモする。

夜の秘密会合

夜の川べり。上を見上げると、夜間戦闘爆撃機の大編隊が通過する爆音が響いており、夜空には赤と青の航空灯が空いっぱいにまたたいている。(爆音は一応双発プロペラ機のものだが、良く聞くとターボプロップエンジンの音である。)

「夜ともなれば、チャフのカーテンも地表に降りて、レーダーが描き出す映像も昼間とは全然違うものになる。まるで戦争の構図そのものが昼と夜じゃ別物みたいだ。」副長がそれを見上げながら言うと、一人が同意して、「そうですね。それに夜の空は、日本空軍がアメリカ空軍に互角以上の勝負ができる数少ない戦場ですし。」

川は幅100mぐらいの比較的広い川であり、都会の喧騒からは遠い。潜水艦が川の中央部に停泊しており、土手には木造の古い小屋がある。川はそれなりに水深があり、小屋からは屋根付き桟橋のようなものが伸びていて、そこから直接艦に乗り移れるようになっている。(桟橋は昔、何かの荷降ろし用に使われていたものだろう。木の質感を大切に。)

飛行機の爆音がすっかり遠ざかって聞こえなくなった静かな川の土手。副長と数人の士官が、土手の茂みをとりあえずの集合場所として、そこにしゃがみこんで身を隠して、残りの者の到着を待っている。

土手は木々や林がところどころにある原っぱで、虫の鳴き声が聞こえている。少し遠くの林の向こうには監視塔(木製の櫓)のシルエットが見えており、時おりサーチライトで周囲を監視する光が見える。(このあたり、「大脱走」の前半のような雰囲気。)

残りの数人の士官たちが土手に集まってくる。「遅くなりまして。」そして副長が監視塔の方へあごをしゃくり、「ああやって海賊が川を遡って浸入してくるのを防いでくれるのは有り難いんだが、こっちも疑われかねない。何しろついこの間、海軍を脱走した士官が海賊に加わって前代未聞の国家転覆の企てに協力したばかりで、何かとうるさくなってるからな。」「全く。私も上司には内緒で来てますよ。」

周囲に誰もいないことを確かめてから早足で小屋へ移動する(今回は10人ほど)。一同は中で待っていた艦長とランプの下で握手する。「よろしく。」「エースにお目にかかれて光栄です。」(窓は光が洩れないよう、黒いカーテンが降ろされている。)

「早速ですけど、ここには他にどんな新型センサーがあるんですか?」

「そんな話は忘れてくれ。確かにそれはあるにはあるが、諸君を集めたのは、そんなちっぽけな物を見せるためじゃない。あれは諸君の意志が本物かどうかを試すための話だ。本当に見せたいものは別にある。早速お目にかけよう。こちらへどうぞ。」

一同は桟橋を通って潜水艦内に入る。(桟橋からハッチまでの間も一応全部遮光がなされている。)ハッチから梯子で降りると、ほのかな灯火に照らされた艦内には、そこら中に木の棚が作られて、図面の束が山積みになっている。そのため機器類が棚の後に隠れて、潜水艦内というより散らかった薄暗い図書館のようである。

そして一同を艦の後部に案内し、発電機とその中のxxxを見せる。「これは一体何です?」「一応放射性物質なんでね。厚い鉛ガラスごしにしか見せられないのは残念だ。まあこのぐらいの大きさのものだということだけわかってもらえればいい。」

そしてジェリカンを取り出す。「さてこいつは近くで汲んできたただの海水だが、それをここに入れると・・」中身を漏斗で注ぐと電流計の針がぴくんとはね上がる。(川の淡水では発電機は動かない。)

「ちょっとそこのスイッチを切り換えてくれ。」言われた副長が壁のナイフスイッチを倒すと、一瞬艦内の照明が消えて再び元通りに灯る。さらに別のスイッチをいくつか、ぱちん、ぱちんと入れて、艦内は前より明るくなる。

一同は意味がわからず、「これがどうかしたんですか?」と尋ねると、艦長は明かりを指差し、「実は今、この明かりは全部そいつが発電してる電力でまかなわれてるんだよ。」

彼らはゆっくり悟り始める。「これってひょっとして・・・」「そうだ。特大のxxxの塊だ。30センチはある、正真正銘の本物だ。」

彼らは皆仰天し、「こんな代物は米海軍だって持っていませんよ!」「それじゃ作ろうとしてるものっていうのは・・・」

艦長は巻いてあった大きな設計図をさっとテーブルに広げる。「ご想像の通り、間接型の原子力エンジンだ。そしてこれから作る船は、排水量5000トンの原潜だ!」

彼らは興奮して身を乗り出して設計図を覗き込む。「大まかな設計図は出来ているんだが、この通り細部の設計はまだほとんど手つかずだ。諸君を集めたのはそのためだよ。諸君は皆、技術と知識を持った人間だ。この設計図の中で、どこか自分に作れる部分はないか?」

まず最初に手を上げた一人の士官が「タービン・エンジンのことならちょっと自信があります。現在の設計を見せて下さい」と申し出る。

彼は広げられた設計図を検討し、「熱交換器から先は、普通のタービン・エンジンと全く同じですね。スペースにも十分余裕がありますから、この部分は既成設計のターボ・エレクトリックエンジン、そうですね、駆逐艦か軽巡あたりの機関部の一部をそのまま転用できるでしょう。それを水中で使えば物凄い推力になります。」

しかし艦長たちはまだ浮かない顔で「それはいいんだが、問題はそれを構成する大量の部品の図面やデータだ。最新型の部品の図面を一体どうやったら入手できるかが最大の難題だよ。それが手に入らなければ現実問題として作るのは無理だからね。何か方法はないかな?」

だが士官は自信ありげに言う。

「確かに最新型のエンジンに関しては、私の立場では部品の図面はちょっと手に入りません。でも少し型の古いエンジンなら部品データのコピーは野放し同然ですから、そっちで行ったらどうでしょう?

いや、設計図を見て思ったんですが、この艦にはむしろ少し古い型のエンジンの方が適してるように思うんです。最新型のタービン・エンジンっていうのは、とにかく乏しい燃料から動力を極限まで搾り出すということに主眼を置いて設計されていて、そのために機構が二重三重でえらく複雑で高度なものになってます。だから、パワーに関しては、むしろ古いエンジンの方が遥かに性能がいいんです。構造もシンプルで故障も少ないですし、騒音もさほど差はありません。

ただ燃料効率が悪いことが嫌われて、最近ではほとんど使われなくなってしまったんです。でもこの艦の場合はそこは問題じゃないんでしょう?そっちなら部品データは全部簡単に手に入りますよ。」

別の士官が同意する。「コンプレッサーなんかもそうです。艦の供給電力に余裕があるんだったら、少し古い型の高性能機が最高ですよ。

こっちも電力を食うことが唯一のネックで、最近じゃそこが泣き所になってすっかりポンコツ扱いされて、設計図どころかご丁寧に組立て説明書までただで出回ってます。

部品製造データも、こういう古いやつだとパンチカードの形のデータがまるごと残ってるのが普通で、10分もあればコピーのカードを作ってくれるでしょう。ああ、申し遅れましたが、エアー系統が私の専門です。バラスト・タンクの設計は任せてください。とにかくその方針でいくなら、抜群の性能の機器を意外と簡単に作れますよ。」

一挙に見通しが明るくなり、彼らが申し出るごとに、設計図の上は赤いマーカーで次々に塗り潰されていく。

しかし一人の眼鏡をかけた冴えない士官は気後れしたように「あのう、僕みたいのがここへ来ていいんでしょうか。笑わないでください。白状しますけど、僕に作れるものと言ったら、食卓用の塩の製造機のための分離用フィルターぐらいしかないんです。そんなもの作れたって軍艦には全然役に立たないんでしょう?」

ところが艦長たちは驚いて「今何と言った?」と聞き返す。

「塩の製造機のための分離用フィルターぐらいしか作れないんです。すみません。」士官は恐縮してしまう。しかし艦長は再び聞き返す。

「つまり塩分除去用フィルターを作れる?食卓用ってことはひょっとして高精度の?」士官は面食らう。「ええ。そうです。」

それを聞いて艦長と副長が顔を見合わせ、そしてエンジンの設計図を彼の前に広げる。「われわれのエンジンには、塩分を高い精度で除去できる高性能フィルターが必要なんだ。このエンジンの場合、海水から作った電解液をさらに二次反応で分離した後に、どれだけ塩分と化合させずに加圧器に導けるかががタービンエンジンの性能を左右する。だからこのフィルターはいわばエンジンの中核部分だ。これを作れないか?」

士官の目の色が変わる。「見せてください。」彼は設計図を手元に引き寄せて検討する。そして人変わりしたように自信のある口調で「これでも作れますが、これよりもっと効率の良いやり方を知ってます。どっちでも大丈夫、ええ、設計できます。それに使う部品のデータもほとんど揃えられます。」士官は興奮で頬を紅潮させている。

艦長は立ち上がって彼と握手する。「頼む。」(なおこの設定は一応「塩分除去フィルター」としてあるが、もう少し工夫が必要かも。)

若い士官たち(少し内気そうな感じの者が多い)は、今までは帝国の中の歯車として一生を終えるしかないと思っていたのだが、これを通じて、自分たちがそれぞれ特殊技能をもっていたことにあらためて気付いていく。(最初の場面で空軍兵に馬鹿にされたことが対比としてここで生きてくる。)

そしてさらに艦長は一同に向かって、「ここでもう一つ諸君に提案があるんだ。まあ今すぐ決める必要はないが、設計をやるだけじゃなく、完成した艦に諸君自身が乗組員として搭乗するつもりはないか?」と尋ねる。

彼らは一瞬躊躇する。「興味はありますが・・しかし原潜クルーともなればモニター艦と違って、本格的な戦闘員としてホットゾーンに乗り入れるわけですよね?でも陸軍の連中と違って、われわれ青色海軍の人間は戦い方の訓練も講義も受けてません。われわれみたいな戦いの素人がそこへ足を踏み入れて連中と張り合えるものなのか・・。」

しかし艦長は笑う。「そんなものは恐れることはない。実は日本で教えてる戦略だの戦い方だのは、基本的に全部陸軍のものなんだ。ところが陸軍戦略と海軍戦略は微妙に違っていてね。海軍戦略の場合はむしろ力学的なセンスが物を言う。そっちは諸君はお手のものじゃないか?その素養があるなら、海で戦う限り諸君は十分に連中を超えられるぞ。」

彼らは顔を見合わせて「本当にわれわれで戦闘員が勤まるんですか・・・?」としばらく躊躇する。

しかし一人が意を決したように、「僕は乗ります。タービン・エンジンには最後までメインテナンスの責任を持ちたいですし、どのみちそういう人間が乗員に必要なんでしょう?」と申し出る。

もう一人も、「僕もです。大体こんな船が本当に作れるなら、それは自分たちの独立国みたいなものじゃないですか。一度きりの人生を賭ける場所として、今の世の中にこれ以上のものなんてありっこないです。」と言い、残りの者も徐々に同意する。

艦長は満足げに頷きながら「まあその件は、後でゆっくり考えて決めてくれればいい。どっちにしても、今はとにかく設計の方を頼む。」と一同に言う。

(続く)