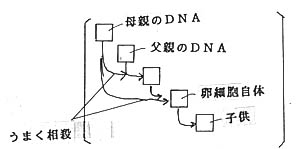

△図1

そうなってくると、もう明らかに問題点は少なくとも一つは明らかであり、例えば「容れ物」としての母親の卵細胞は、そこに据えるDNAに関しては、実は本来その母親のものが半分入ったDNAしか受け入れることができないのではあるまいかということなどが考えられる。

言葉を換えればその場合のみ、個々の卵細胞のもつ特性と、そこに据えるDNAのもつ特性がうまく合致する、あるいはちょうど式の両辺に同じ項があるからキャンセルするようにして、障害が消滅するのではないかということになる。

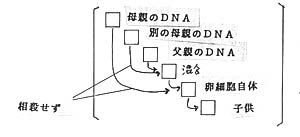

△図2

現在、クローンの羊などを作ったとき、理屈からすればそれは完全にオリジナルの複製となっているはずなのに、なぜか寿命が短いなどの障害が発生しており、それがなぜなのかは不明のままとなっている。

しかし作用マトリックスの考えからすれば、もともとそれが本当に寸分違わぬ複製であるかということ自体が、本来ならもっと議論の対象になっても良いことだったのである。

実際、クローンという発想には、DNAの機能だけが完全に他と独立して存在できるという、一種のハーモニック・コスモス信仰の影が見られるのであり、そこで作用マトリックスを使うと例えばどのような疑問点を明らかにできるのかについて、以下に見てみよう。

例えばそれらのクローン羊の寿命が短いことなどについては、次のような可能性が考えられる。

すなわちクローンの発想が完全に成り立つためには、そのDNAを入れてやる「容れ物」としての卵細胞がどれでも完全に一様で、作用マトリックスで表現した場合、それを完全共通項として外へくくり出せるなどして、とにかくそれにまつわる相互作用成分を結果的にゼロにできるということが、実は暗黙のうちに想定されている。

ところがもしそういう仮定が何も存在しない場合、例えば次のようなメカニズムが存在する可能性というものを排除できないことになる。

つまりこの場合、無論母親のDNAはまず父親側のDNAと混じり合って子供のDNAを生成することに関与しており、作用マトリックスに書けばそれが母親のDNAから発する相互作用となっているが、実はそこから発する矢印はそれ一本だけではない。

それというのも、もともとその母親の胎内にある卵細胞自体が母親の体の生成物である以上、もとをたどればそれも母親のDNAの中の設計図を基に作られていることになる、つまり卵細胞もそこからの相互作用を受けている。

そのため本来ここで、母親のDNAからの相互作用の矢印は二本生まれてしまっていることになる。つまりこの時点ですでに、実は母親がもっている卵細胞それ自身が、母親自身のDNAによってそれぞれ微妙な差異を生じている可能性が、本来ゼロではなかったのだという理屈が生じているわけである。

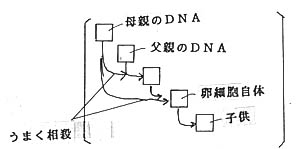

△図1

そうなってくると、もう明らかに問題点は少なくとも一つは明らかであり、例えば「容れ物」としての母親の卵細胞は、そこに据えるDNAに関しては、実は本来その母親のものが半分入ったDNAしか受け入れることができないのではあるまいかということなどが考えられる。

言葉を換えればその場合のみ、個々の卵細胞のもつ特性と、そこに据えるDNAのもつ特性がうまく合致する、あるいはちょうど式の両辺に同じ項があるからキャンセルするようにして、障害が消滅するのではないかということになる。

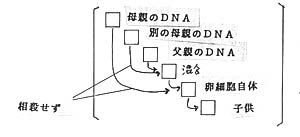

△図2

そのため容れ物に勝手に外から別のDNAを挿入してしまった場合、いわば式の両辺に同じ項がなくて相殺できず、非常に小さい誤差が最初の段階からどこかに組み込まれてしまうということになりかない。

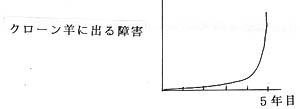

そしてここで再び作用マトリックスに立ち返ると、その誤差はどんなに小さくとも時間と共に指数関数的に拡大するため、いずれはマクロなレベルにまで成長することになり、それがクローン羊などが短命であることの原因なのではないかというわけである。

そしてまたこの「障害が時間と供に指数関数的に拡大する」という数学的な事実が、この種の現象の実際とかなり一致しているように見えなくもない。

すなわち、例えば5年でその障害の大きさが許容限度を超えて羊が死んでしまうという場合、もしその障害の拡大が指数関数的であるならば、4年目の段階ではまだほとんどどうということもなく健康であろうし、まして誕生したての時期でオリジナルと比較したならば、どこかに障害があるということ自体、恐らくほとんど確認できないはずだということである。

△図3

これはどうも短命なクローン羊のたどる運命にかなり重なる部分があるように見えなくもないのである。

ともかく数学的には、これらの考えられるすべての相互作用成分がすべてゼロであるということが証明されない限り、技術的にもクローン人間というものは実は本当の意味では作ることができないし、また作ってはならないことになるわけである。

このあたり、生命科学業界では一体どういう形で議論がなされており、あるいはなされていないのだろうか。