無形化戦略からする航空拠点の確保

ではこれを無形化戦略の観点から見てみよう。この一連の行動は知的世界内部に、それまで存在しなかった斬新なステレオタイプを1個新たに出現させることを意味しており、それはちょうど洋上に一種の航空拠点を1個確保することに相当する。

つまりわれわれはこの場合、欧米の水上勢力との接触はむしろ避けて、目立たない隠密行動でそこへ進出し、まず初手で洋上に強力な航空拠点を一つ、奇襲的に確保してしまうわけである。そして以後はそこを中心に戦略が展開されることになる。

以下は、2003年12月7日に行った、今後のチームの計画や戦略構想に関するブリーフィング内容であり、当日の欠席者、不参加者のために加筆を行ってここに掲載する。

しかし何ぶん、「数学を海軍力の要領で使って国際政治と歴史を動かす」という、成功すれば史上初めてとなる試みである以上、その内容もそれなりのスケールにならざるを得ない。そこで以下に、知的制海権のための戦略に関する部分に限定して、その構想の概要を述べていこうと思う。将来これに参加することになる者は、一種の作戦計画書としてこれをプリントアウトし、内容を十分に把握されたい。

1・戦略がクリアすべき困難

知的制海権を得るのはいかに難しいか

本題に入る前に、そもそも一般に日本のような国が知的制海権を得るということがどうして困難なのかを、海軍戦略の場合と対比させながら整理しておこう。

それというのも、世間では知的制海権をとるには、要するにノーベル賞受賞者の数を増やせば良いのだと単純に考えられているが、どうもそれが、かつて海軍の世界で大艦巨砲主義時代に一般大衆が抱いていた錯覚にどことなく似ているからである。

海軍の制海権の場合、素人考えではそのためには、要するに相手国を上回る巨大な戦艦を建造していけば良いのだと思われがちだが、しかし話はそう単純ではなく、実はそこにはしばしば「条約」というものがまず巨大な壁として立ちはだかっていた。

つまり大艦巨砲主義時代には、制海権をもつ国の主導による条約があって、戦艦などの保有数が定められていることが多く、挑戦者側はそれに従っている限り戦う前から勝てないことが決まってしまう。ところがその檻から出るために条約を破れば、建艦計画の完成前に攻撃を受けてかえって粉砕され、結局どちらへ行っても駄目というジレンマが存在していたのである。

そして学問の世界の場合も、これと全く同じではないにせよどこか似通ったジレンマがある。この世界では、とにかく知的制海権のためには「新しい思想」というものを制することが決定的な意味をもっており、単なる技術的な問題を解決する業績でいくらスコアを上げても、結局は単なる下請けにされるだけで、なかなかそれにはつながらないという構造があるのだが、まずこのことが一般にはあまり理解されていない。

要するに挑戦者側としては前者をやらなければ結局どうしようもないのだが、ここで次のことが問題になってくる。それは、後者の評価はデータさえ確認されればどこの国でもできるが、前者は哲学の問題がからんでいるため、それを評価する権威は基本的に欧米が握っており、そこがゴーを出さない限り、最初から学会雑誌への正式な掲載自体がなされず、学問としての立ち上げができないことである。

逆にその認可権を有する側は、その気になれば自側に一番有利な時期に一番都合の良い状況で、それを国際規格の新学問として立ちあげることができ、それができればそれに続く技術的発見のスコアなどは自側陣営で大量に稼げるのである。(そして最近のノーベル賞の大半は実は後者の技術的業績に属するもので占められている。)

そう考えると、ノーベル賞の1つや2つとったところで、それは知的制海権の点ではせいぜい条約内で大砲の1門や2門の性能を上げる程度の、いわば「砲術技能賞」ぐらいの意義しかもたないことがわかる。それが意味をもつとすれば、受賞者数で米国(二百人以上)を上回った場合だが、そもそも現在のその桁違いの数字自体が先ほどのメカニズムの産物なのだから、これでは堂々巡りであろう。

(おまけにせっかくノーベル賞などをとっても、今までの米国のやり口を見ていれば、それがどういう末路をたどるかは想像がつく。すなわち受賞の年だけは蝶よ花よとおだてられ、教科書にも載せてくれるが、教科書の世代交代の毎に、それがだんだんページの隅の方に移動していき、似たことをやっていた米国人がいつの間にか主役になっている。そして何代目かの教科書では、ついに名前そのものが姿を消すのである。)

ともあれかつて海軍力の世界ではこの種のメカニズムのため、戦艦は結局挑戦者側の武器としては役に立たなかったのである。そして挑戦者側がこの条約の檻を破って制海権を手にするには、相手国がまだその価値に十分気づいておらず、制限対象となっていない新兵種にすべてを賭け、それを中核とする建艦計画を実施する以外にない。

しかし皮肉なことに、相手国がそれに気づいていない状態だと、自国海軍の上層部もまたそれを理解できないことが多く、しばしばそこに最初のハードルがあった。

そして学問の場合もそれと同様で、こういう「学問大艦巨砲主義」の発想では最初から勝ち目がなく、そこから脱けるには、米側がその価値にまだ気づいていない新体系への全面シフトを行うしかないが、この場合にもやはり相手側が気づく前に自国の学会を説得することが極めて難しいという難題がまず存在するのである。

クリアすべき三つのハードル

つまりわれわれの場合もまず

・「相手がまだ知らない革新的な武器をもつこと」

というハードルがあって、普通だとまずこの壁が問題なのだが、われわれの場合幸運なことに作用マトリックスn乗理論という新兵器が存在している。これは盲点を強力に突く性格をもっていて、小人数でも扱えるという利点があるため、技術的にはまだまだ補うべき点は多いが、これでまずそこはクリアされたと見てよい。

しかしこの場合、質のハードルの次には数量の問題が控えており、その次の段階では、現状で米側が体制を完全に握っていることや、向こうとの(数字で示すのが馬鹿らしくなるほどの)圧倒的な数量差などが宿命的にのしかかってこざるを得ない。つまり

・「米側との圧倒的な数量差と体制のハンディをすり抜けること」

という、第二のハードルがあって、そこをクリアするだけでも神技的な戦略が必要となる。

そしてその上さらに、海軍戦略のフィルターを通してみると、ほとんど即座に日本人には次の悪夢が連想される。すなわちたとえ緒戦で日本側が新戦術や新兵器を繰り出して一時的に優位に立ったとしても、間もなく米国側はそれを学び取り、圧倒的な物量と組織力で反撃に出てきて、最終的にはなす術もなくそれに呑み込まれてしまうということである。つまり

・「その後に米側の組織的な追い上げ能力をかわせること」

という第三の、そして最大のハードルが待ち構えていることになり、結局この三つの巨大なハードルをクリアすることを試みなければならないわけである。

戦力の構成と指向される場所

では具体的な戦略の話に入る前に、まずあらたためてこちらの手持ちの戦力構成を整理しておこう。現在パスファインダー物理学チームの戦力構成は、大きく3つの群に分けられている。それらは

・第1群 主として碁石理論およびステルス建築理論を扱うグループ

・第2群 作用マトリックスN乗理論を担当する、数学的に最もハードなグループ

・第3群 無形化戦略や準四次大戦の可視化を担当するグループ

であり、それぞれの性格と、それらが指向される場所についても述べておくと、

第1群は内容的にも最も堅実性が高く、日本で受け入れられ易い。そのため、これはどちらかと言えばその活動地域も日本国内に指向され、国内になるたけ多くの根拠地を確保することをその主たる役割とする。

第2群は、われわれの持っている中で最も強力な打撃力を有する、真の主力である。そしてその活動領域に関しても、第1群が日本本土周辺であるのに対し、こちらはイスラムと米国の中間地点という、文字通りの戦闘水域に果敢に進出し、「数学史上最大の盲点」の下で活動して、知的制海権を争うことが求められている。

第3群は、浸透力において高い能力(特に若い男性に対して)を有するが、その分マイナー性も強く、少なくとも初期段階では、日本の昼間のメディアに大手を振って登場させることは難しい。むしろこれが指向される場所はヨーロッパであり、その高い浸透能力を活かして側面から第2群の支援を行なうことを役割とする。

これらはいずれも質の面では欧米を十年は抜いた斬新なものだが、それでも数の少なさを考えると、よほど巧妙に組み合わせることが必要となるだろう。

米側の状況

一方その相手である米国の側の力であるが、これに関してはとにかく一般にもそれが強いのか弱いのかを巡って両極端な次の二つの見解が対立しており、「米国(あるいは米国型文明)はその圧倒的な質量ゆえ最終的な勝利を約束された存在である」という見解と「それは身動きがとれなくなって衰退に向かう存在である」が混在して、いずれが正しいのかが判断しずらい。そこでまずそこを明確に整理しておこう。

まず現在の米国の最大の戦略的弱点を一言で言えば、それは米国が文明としての予備戦力をついに使い果たしてしまったということである。つまり米国はこれまで戦う際には常に「この戦いが終わった後にどういう文明を作るか」という、「次のビジョン」を一種の形のない予備戦力として持っていた。そのためいつも余裕をもって大戦略を立てることができたのであり、しばしばそれが米国の決定的な強みとなっていた。

しかし数年前の「コンピューター・ネット社会を作る」というビジョンの投入を最後に、とうとうその予備戦力は尽きたとみられ、米国は建国以来初めて、それを持たない苦しい戦いを強いられている。

それが米国の現在の弱さを作りだしているが、しかしそれを見て戦術的にも楽勝だと米国を侮ってかかることは大変な誤りである。なぜならもともと米国という国は、ビジョンやテーマ、あるいは「良い敵」(ゲリラ以外の)さえ与えられれば、その粘りや集中力は昔も今も恐るべきものである。

つまりこの場合皮肉にも、こちらの存在自体が「良い敵」となって、相手の元気を回復させる要因になりかねないわけで、それが現在の彼らの図体の大きさと共に、中盤以降で常識破りの大胆な物量作戦で投入されるとなると、むしろ戦術的な反撃能力の面では恐るべき存在になることを覚悟しておかねばなるまい。

(なお、それならこちらはゲリラとなって戦えば良いと言うかもしれないが、しかしわれわれはこの戦争形式をとることはできない。なぜならゲリラというものは本質的に無秩序を蔓延させる存在で、戦後にそれがブーメランのように自身に跳ね返ってくるため、将来の秩序をも視野に入れた場合、それをとるわけにはいかないからである。)

そのためその戦略は、昔日本の旧陸海軍が陥ったような、現在の表面的状況のみを見て突破点を探すだけの戦略構想では駄目で、むしろ問題を徹底的に抽象化して、その条件から解答を割り出していかねばならない。

戦略が満たすべき条件

ではそのために戦略が満たすべき条件を列挙してみよう。現在考えられる限りでも以下のような多岐に渡るので、おのおのの詳細に関しては後に文中で説明していく際に順次把握していただきたいが、一応先に全部書き出しておくと、それらは

(1)主戦場全体が、従来の常識とは異なる、相手側の意表をつく新しい場所に設定されること。

(2)戦略の中心が、米国の国および文明の固有の弱点に指向されていること。

(3)戦略の手順が、初手でまず最重要拠点をとってしまい、後の決戦は基本的にそれを背にした迎撃戦の形で戦えるようになっていること。

(4)初期行動が、基本的に日本の学会などの認可なしでも小人数で実行できること、および戦略全般が国際的な十分な情報制空権なしでも続行できること。

(5)こちらの行動に対して、相手側が攻撃、交戦回避のどちらのオプションをとってきても良いこと、および手詰まりになっても時間を味方にできること。

(6)相手側が反撃行動をとる際に、米国の癖が弱点として現われるように誘導できること。

(7)単純に米国を倒すというよりもさらに一段高い次元から戦略が指導され、こちらの打つ手が永い目で解釈すれば米国のためでもあるようになっていること。

の多岐にわたり、これらの条件全部をほぼ満たす戦略でない限り、恐らく米国の物量をたのんだ反撃にあっさり呑み込まれてしまう恐れが高い。そして以下はその難題を解くための、無形化戦略の粋を尽くした解答である。

2・戦略の第一段階

戦略の基本的な性格

では具体的な行動計画がどうなるかを見ていこう。まずこの戦略の最大の特徴は、作用マトリックスN乗理論を常識的に予想されるような、複雑系や全体論などの水域に指向せず、むしろ「数学がイスラム文明と国際政治に及ぼす力」という予想外の水域に主戦場を設定し、テクノ・ウラマー構想と一体の形で戦略を構成するということである。

「無形化戦略の力学と戦略」でも述べたが、一般に戦略的には相手が拠点をもっているところにこちらから攻撃をかけて奪取しようとしても効果は薄く、むしろまだ誰も戦略的意義を認めていない未開拓領域を探して、先にそこに拠点を築いてしまい、その後に戦場がまるごとそこへ移動してくるよう戦略的環境全体を誘導するというのが、無形化世界の優れた戦略である。

つまりこれがまず先ほどの条件(1)=「主戦場全体が、従来の常識とは異なる、相手側の意表をつく新しい場所に設定されること」に当たり、まさにこの方針はそれを満たす格好になっている。

さらにこれは知的世界の現状、すなわち大学の大半が、機動力を半ば失って定点防御しかできない「モニター艦」化しているという状況に照らしても有利である。

それらは無駄とも言えるほど装甲が分厚くて防御力は物凄く、1隻沈めるだけでも大変なところへもってきて、その仮想的な隻数見積もりは数百隻では下らない。こういう場合、それらに正面から攻撃をかけて1隻づつ沈めながら前進していくのは、気の遠くなるような手間が必要で、現実問題として不可能に近い。

一方この戦略のように「イスラムと数学」といういう予想外の場所に主戦場を設定されると、それらはそこへ移動して来ねばならず、その鈍速さが一挙に弱点として暴露されることになる。

そのため欧米側の学会が無形化領域に保有する戦力の数が如何に多かろうと、初期段階では迅速に移動してこられるのは、そのうちの例外的に機動性の高い、数%の一部でしかないものと見てよい。

また位置的な奇襲効果ばかりでなく、その二つを同時に扱える者が少ないため、戦術的にもその中間からの内線作戦をとりやすい。

そのため決戦に際しては当面それだけを相手にすればよいわけで、こちらとの力の差はそう圧倒的なものではなくなる理屈である。

具体的な行動

そしてさらに、これを現在の国際情勢とリンクさせて「数学を国際政治の武器とする」という、ほとんどだれも想像しない用兵思想をとることで、学会そのものの軛をすり抜けることを試みるわけである。

この場合、もともと学会経由で正式な学問的認可を受けてそれを行なうことは最初からあまり考えられておらず、むしろ有力なイスラム圏の政治家の口から正式な発言として言ってもらうことで、社会的な認知を受ける方針をとる。(これが先ほどの条件(4)=「初期行動が、基本的に日本の学会などの認可や情報制空権なしでも、小人数で実行できること」に相当する。)

それゆえその人選は一種の賭けであるが、それを行いうる人物としては、現時点ではマハティール元首相が最善の第一候補かと思われる。

つまり具体的な計画としては、われわれはひとまず日本周辺でしばらく第1群を活動させて、ある程度の地固めを行った後、適当な人脈をもつ日本側の文系理系双方の人物の支援を受けて、直接同元首相のもとへ赴き、何とかしてその歴史的意義を理解してもらうことに努めるわけである。

そしてその立場から十分な重みの発言力をもって、

・現在のイスラム問題の根底には、意外にも300年前に生まれた「数学史上最大の盲点」というものが影響していて、それが解決されればイスラム文明最大の障害が除去される可能性があること。

・それは西欧とイスラムの間の日本でこそ発見される運命にあったのであり、日本の独自の科学技術文明はそのための役割こそ期待されること。

・そして中東の混乱を収めるにはそれを用いた「テクノウラマー構想」しかないこと。

・その際には、日本と中東イスラム世界の仲介役をイスラムアジアが担当し、その協調体制によって、西欧が失敗したイスラム世界の安定を実現すること。

などを国際社会に向かって語ってもらうわけである。

無形化戦略からする航空拠点の確保

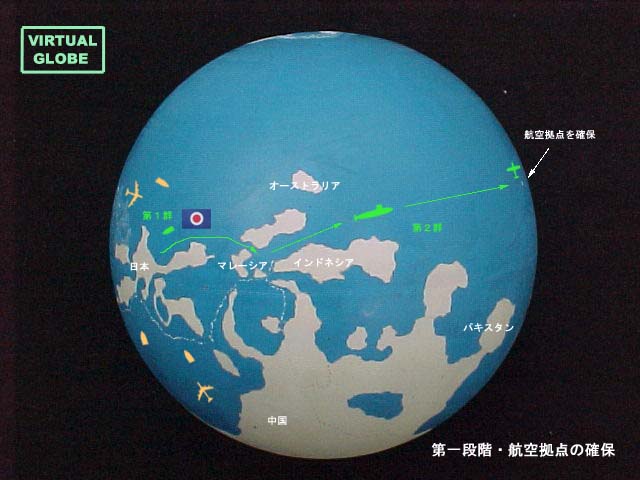

ではこれを無形化戦略の観点から見てみよう。この一連の行動は知的世界内部に、それまで存在しなかった斬新なステレオタイプを1個新たに出現させることを意味しており、それはちょうど洋上に一種の航空拠点を1個確保することに相当する。

つまりわれわれはこの場合、欧米の水上勢力との接触はむしろ避けて、目立たない隠密行動でそこへ進出し、まず初手で洋上に強力な航空拠点を一つ、奇襲的に確保してしまうわけである。そして以後はそこを中心に戦略が展開されることになる。

図1

これは戦略的観点からは先ほどの条件(3)=「戦略の手順が、初手でまず最重要拠点をとってしまい、後の決戦は基本的にそれを背にした迎撃戦の形で戦えるようになっていること」に相当し、それは米国のように圧倒的に大きな相手と戦う場合には不可欠な条件である。

なぜならこういう場合、まず数量差を考えると奇襲以外の手段はとりようがないのだが、問題はその効果が最初の1回だけですぐに消えてしまうことである。

そのためもし初手の奇襲が単に突破口を開けるだけのもので、真に確保すべき目的地はそのさらに先にあるという場合、確かに奇襲で最初の突破口だけは作れるが、真の戦略目標までの道は強襲となってしまう。そのため相手との戦力差が大きい場合、前進途上での消耗に耐えられず、途中で息切れして阻止されてしまう可能性が高いのである。

(現実の史例を見ても、奇襲で最初の突破口を作ること自体は、かなりの兵力差がある場合でも意外なほど成功例が多いのだが、そこから真に確保すべき拠点まで距離がある場合には、ほとんど必ずそこまで到達できずに挫折している。)

その点、この戦略の場合の航空拠点は、とにかくこれ一個を確保して最後まで守るだけでもそこそこ優位に立てるという、いわば最重要拠点であり、そして米側がその重要性に気づく前に、それを初手の1回の奇襲で確保してしまえば良いわけだから、この条件を十分に満たしていることになる。

無形化戦略からの評価

一方、初手で最重要拠点まで到達するという条件から逆算して考えると、実はこの戦略以外に方策はほとんど存在しないことがわかる。

まず正式に学会経由で水上行動によってその拠点に向かう場合、日本は知的制海権をもっていないのだから、欧米のお墨付きを得ないことには、たとえ国内勢力だけでも動き出すことが難しい。しかし重要拠点を奇襲で取りにいく際に米側に許可のお伺いを立てるというのは、冗談以外の何物でもあるまい。

また同様に、日本政府の意志としてそれを行なう場合も、出発の時点で米側の注意を惹いて行動をマークされ、拠点は先に奪取されてしまう危険が大きい。

さらに、民間の経済力や大資本の力に依存し、それらを動員して陸路から拠点確保に向かう行動の場合も似たり寄ったりで、それだけの大きな戦力を整備するには相当の時間がかかる上、その陸上戦力の移動は必ず空から捕捉されるだろう。(基本的に陸上戦力は情報制空権の支配を受けやすいのである。)

結局消去法で行くならば、海側から盲点の下の深度水域を隠密行動で前進し、察知されることなく最重要拠点に到達して、相手側がその重要性に気づく前に初手で奇襲的にそれを押さえてしまう以外、方法はまずないことがわかるのである。

無論この場合には、その種の盲点が広範囲にゾーン状に存在しているという幸運が必要である。それがなければ水上行動となってしまい、数の点で最初から相当量を整えねば最初から勝負ができず、単独では接近、攻撃、離脱のいずれに関しても意味のある行動をとることはできない。

われわれの場合、決定的な盲点が広大なゾーン状に広がっているという、歴史的に稀有な好条件によって例外的にそれが可能となっているわけである。

そしてこの場合さらに有利なのは、拠点の確保・維持のための陸上戦力は現地で調達できることである。そしてそれを整える準備も、東西イスラム世界の中にいてそれを良く知るエリート層のムスリムならではの理解力に期待でき、その理解速度によって、その面でも米側の対応速度を上回ることができる。

3・戦略の第二段階

知的シーレーンへのアプローチ

ではその次の段階の見通しである。恐らく当初は米側の学会は、それを取るに足らないものとして無視ないし黙殺する姿勢に出る可能性が高いものと思われる。

そうなった場合、表面的にはこちらの行動は空振りになったように見えるかもしれないが、しかしそれはそれで良いのである。

その際には、われわれとしては続いて次のような手に出ることとする。それは、当面洋上での決戦を避けて、もっぱらイスラム世界の知的シーレーンに対するアプローチに移行することである。要するに作用マトリックスに基づいたイスラム世界向けの科学技術の教科書を作って、それを流布させることを行うのである。

そのため具体的には、例えばマハティール元首相の紹介などを通じて、サウジアラビア政府に接触をとり、イスラム世界全体で使う新しい科学技術の標準教科書を日本人が執筆して同政府が出版する、などという案が考えられる。

そもそも、テクノウラマー構想を進めるためには、一般には教師を派遣することなどが第一だと思われがちだが、現実問題として見ると、むしろそれに先立ってまず、良い教科書が存在してくれることが先決なのである。

実際全世界のイスラム国にとっては、イスラム文明に対応するよう書かれた、これまでとは全く異なる新しい科学技術の教科書があり、それを使っていればイスラム社会を破壊することなく科学技術文明に対応できるというようなものが100冊ほどワンセットで存在してくれれば、それがまず最も有り難いことなのである。そしてさらに、それが米国ではなく日本で執筆されたものであれば、なお望ましい。

そしてその際、もし日本政府がぐずぐずしているようなら、直接サウジアラビアが個々の日本人著者に募集をかけ、そしてその際、けちくさいことを言わず、1冊あたり著者に1億円を支払う、という形にしてもらえばよい。

依頼された日本人の側は当初尻込みするかもしれないが、しかし人間1億円を積まれれば大抵は動くものである。

そして中東情勢に関するこちらの予想が正しいとするならば、恐らくこの頃米国は同政府に対する政治的攻勢を強めているはずであり、同政府は国内外からの圧力に板ばさみになって、危機的な手詰まり状態に陥っている公算が高い。

そのため同国政府としては、米国の圧力に苦慮する中、全イスラム世界の盟主として何かその面目が立つような行動を行なう必要を感じているはずであり、この構想をその目玉としてもらえばよい。(そのためこれはあくまでもサウジアラビア陥落前でなければならない。)

初年度はとりあえず10冊程度で良いし、それなら合計10億円に過ぎず、戦闘機1機に比べても格段に安いものでしかなく、それが全イスラム世界で使われることを考えればすぐに回収できる。(それも駄目なら最初はそれこそ「物理数学・・・」のアラビア語版1冊だけでも何とかスタートできる。)

この場合、サウジアラビアが出版だけを引き受けて、購入は全世界のイスラム教徒の自発的意志に任された場合、米国は出版の自由の原則を自ら否定しない限りそれを阻止できないことになる。

そしてわれわれにとって有利なことに、それを推進するサウジアラビア政府としてはイスラム世界全体へのデモンストレーションのために、その価値や重要性を大きく宣伝する必要がある。

ともあれそのようにして、作用マトリックスN乗理論をこちらの望む形でイスラム世界に流布させ、一個の技術思想として流布させてしまえばよい。

(なおこういうルートをとった場合、確かに暴走の恐れというものが大なり小なり必然的につきまとうことになる。しかしどのみち現在、世界全体がハーモニック・コスモス信仰という腫瘍を抱えている以上、どのルートをとろうが結局はその危険からは逃れられないと考えるべきだろう。例えば普通に欧米のメディアからそれを社会に訴えるルートをとったとしても、そこにはオカルティズムの暴走という危険がぱっくり口を開けており、そちらの方が遥かに始末が悪い。

結局消去法で総合的に見た場合、意外にもこのイスラム経由のルートが相対的に最も安全で、最終的に最も事態を収拾しやすいものと考えられるのである。)

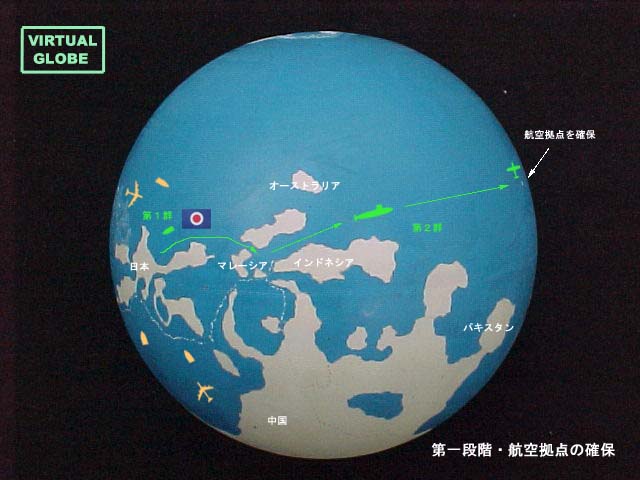

無形化戦略による知的シーレーン攻撃

では再びこれを無形化戦略の観点から眺めてみると、これは米側にとっては、それまでイスラム圏の技術世界に西欧型技術エリートを通じて強引に割り込ませていた米国流の思想が駆逐されて、その知的シーレーンが破壊されることを意味している。

そしてこちらが第一段階で確保した拠点が、イスラム世界の洋上の真中に浮かぶ一種の航空および海軍根拠地となって、そこをベースに知的シーレーン攻撃が実施される形になっている。

図2

そして拠点をなすこのステレオタイプはそれ自体、米国がその存在を認めることができない性格のものである。

実際それは、「米国文明は(ハーモニック・コスモス信仰によって)縮退を進歩と錯覚することで成り立っており、そして縮退を阻止するという点では意外にもイスラム文明よりも遅れた文明である」ということを主張しており、米国にとってはそれを認めれば二百年間の歩みがすべて無駄だったということにならざるを得ない。

それゆえ米側としてはそれを捨て置けず、結局その拠点を叩きに来ねばならなくなるだろう。つまりそこでいよいよ洋上決戦が発生する可能性が出て来ることになるわけである。

そうなった場合、こちらはそれを迎撃する形で洋上決戦に臨むことになるが、その際には「攻撃には防御の3倍の戦力が必要である」という一般的な原則がこちらの有利に働くことになる。

つまりこちらは拠点を背にして、防衛側に立って相手が攻撃してくるのを待ち構えて迎撃する形で戦えるため、こちらは彼らの1/3の戦力で互角に戦える理屈になるわけである。

事実この場合、米側としてはその航空拠点をほぼ完全に破壊ないし封鎖して、そのステレオタイプを誰も使用できない状態にしてしまわなければ作戦目的を達成できない。一方こちらはそれを最後まで守るだけで一応勝ちなので、戦略的に格段に有利であることがわかるだろう。(そしてこのことが、先ほどの条件(3)の後半部分=「拠点確保後の決戦が、基本的にそれを背にした迎撃戦の形で戦えるようになっていること」に相当する。)

そのためこの知的シーレーンへのアプローチは、こちらに有利な形で米側を洋上決戦に誘い込むという意味をもっているわけだが、もし彼らが誘いに乗らず決戦を回避し続けるならば、それはそれで良い。

要するにその場合は潜水艦戦の伝統的本分に戻り、時間をかけてじっくりシーレーン攻撃を続ければよく、イスラム世界の技術思想を作る知的シーレーンから米側の勢力を駆逐してしまえば、それだけでも目的は十分達成し得る。

(注・なお陸軍の人間はしばしばそれを単なる「ゲリラ戦」と錯覚しがちであるが、実はこれは「知的シーレーン攻撃」という、史上未だ試みられたことのない全く新しい戦略であり、戦略的には全く別物である。単なるゲリラ戦はそれだけでは屈敵手段とはなり得ず、その区別が理解できていないようなら必ず戦略を誤るので、そのような初歩的な混同のないよう注意されたい。)

その知的シーレーン攻撃にどの程度の戦力が必要かは、一応「無形化世界の力学と戦略」で計算した値がほぼそのまま適用できると考えられる。すなわちそのピーク時で、仮想的な潜水艦(600トンクラスの)隻数に換算して250隻、士官人数1500名といったところである。

もっともこれは、相手側が仮想航空戦力で4000機を投入してくるという状況を想定した最大の上限数値であり、現実にはそれよりもかなり少ない数でも可能と考えられる。(ただし米国を相手にする場合、大抵の物事は事前の見積もりの数倍に膨れ上がるのが普通なので、差引きで大体ここらが目安と思ってよいだろう。)

このように、もし洋上決戦で決着がつかずとも、この航空拠点を最後まで維持して、知的シーレーンへのアプローチを続行できれば戦略的にはそれなりに勝てるのだから、主導権は遥かに握りやすい。つまり相手がどちらのオプションをとってきても、それなりに対処ができるわけである。

そしてこれが先ほどの条件(5)=「こちらの行動に対して、相手側が攻撃、交戦回避のどちらのオプションをとってきても良いこと、および手詰まりになっても時間を味方にできること」に相当する。

とにかく本質的にこちらは数が少ない、つまりチェスや将棋で言えば、それは戦略的環境全体を望みの方向に調整するための「歩」の持ち駒が少ないことを意味するわけで、こういう場合には戦略オプションの選択権が向こうに行くケースが多くなるため、相手のどちらの選択にも対応できるようでないと、戦略的に負けてしまうのである。

またもし拠点を巡る戦いが、ソロモン海戦と類似の膠着状態に陥れば、戦力増援競争が鍵を握ることになる。通常ならばこの場合も日本側の動きは鈍く、増援能力は1:3で米側有利と覚悟しておく必要があるが、先ほど述べたようにこちらが航空拠点を確保し、迎撃側に立って主導権を握れるならば、それでも互角に戦える理屈である。

(実はこの構図は第二次大戦時とはちょうど逆パターンになっていることに注意されたい。あの時ソロモン水域では米側はヘンダーソン飛行場=ガダルカナル島を航空拠点として掌握し、日本側がその奪取のため攻撃側に回って戦力を消耗させたのである。)

なお、長期的に見て、洋上決戦とシーレーン攻撃のいずれが真の戦略目的であるかは、実は必ずしも最初から厳格に決めておく必要はない。前者を誘うために後者を実行するという面もあるし、また後者の援護のために前者が必要という見方もできる。(「潜水艦戦略論」でも述べたが、一般に潜水艦によるシーレーン攻撃は、実は相手側の水上艦艇を十分に撃破するか他兵種を用いて拘束するかして、その対潜戦力を殺いでおかないと、現実にはなかなか成功しないのである。)

いずれにせよ長期的にはどちらか一方を達成できれば良いし、大きな国際環境がどう動くかはわからないので、優先順位は中盤以降で状況が明らかになった時点で決めればよい。

第3群による支援

また、こちらの主敵がいわば学問世界の「旧体制」に属して、こちらがそれに対する挑戦者の立場に立つため、その種の対戦の常として外野のギャラリーは多ければ多いほど有利である。そのため第3群が支援戦力としてヨーロッパに出ていく必要がある。

その一案としては、例の無形化戦車戦ゲームをフランスあたりの企業エリート育成学校の教材として採用させ、無形化戦略の概念と準四次大戦のストーリーを知識人の間に十分流布させ、そしてわれわれの戦いをそこでの海戦部分を観戦するようにして眺めてもらうなどということが考えられるわけである。

われわれの構想では、もともとヨーロッパは「勢力均衡」というテーマで手を握れる同盟相手であり、その観点ではこの海戦も「反帝国」の戦いの一環である。つまり最初から味方陣営としての観戦を期待できるわけで、ヨーロッパの知識人の影からの支援がどれほど助けになるかは計り知れないものがあろう。

これは現在すでに映像メディアの世界に生じている「メディアの昼の空はハリウッドが制し、夜の空は日本のおたく文化が制する」という構図を利用し、夜間情報制空権の力を支援戦力として用いることに相当する。

ただしいくら後者が隆盛を極めたとしても、そこにはおのずと限界があって互角というわけにはいかず、両者の力はもともとどう頑張っても7:3あたりが上限と見られるため、それらは支援戦力として支え合うことで初めて戦力として期待できるだろう。

第3群の関係者および支援者は、この戦略目的とその意義を銘記して行動されたい。

米側の追い上げ能力にどう対処するか

次は、冒頭で挙げた三つのハードルのうちの最後のもの(そして最大の難題)、つまり米側の恐るべき追い上げ能力にどう対応するかについてである。本来なら容易に答えの見つからないこの難問であるが、それに対する解答を言えば「こちらの望む深度まで引きずりこめれば、その追い上げ能力を逆手にとれる」ということである。

実のところ本来米国は、自分の文明がハーモニック・コスモス信仰という迷信を抱えており、その理念が根底から欠陥を抱えていたということを世界に対して認めることをしたくない。そのため、できれば目立たないようにこちらの戦力を初期段階で沈めてしまい、何食わぬ顔で主導権を握ってしまえれば、それが理想である。

一方もし米側がこちらを沈めようとして大規模な行動計画を立て、本気でそのための戦力や、盲点の下の深度を制覇できる能力の抜本的育成に乗り出そうとした場合、当然この問題の本質や背景を完全に理解できる研究者を国内に大勢育てねばならない。ところが実は皮肉にも、それらは米国にとって獅子身中の虫となりかねない存在である。

実はこの点で、われわれは条件の(2)=「戦略の中心が、米国の国および文明の固有の弱点に指向されていること」を満たす戦略をとっており、それがここで利いてくることになる。

そしてこの場合、われわれはその新しく育つであろう存在を、むしろ将来手を組むべき味方と捉え、それを積極的に戦略の中に組み込むこととする。

つまり米側が得意の大規模な追い上げ体勢に入ろうとすれば、それは実は背後に反乱軍を育てる危険と隣合わせの結果をもたらすわけで、場合によってはわれわれをあと一歩まで追い詰めた時には、こちらが背後のその勢力と直接間接に手を組むことで、皮肉にも彼らの側があべこべに前後から挟撃される危険に陥るという寸法である。

無論、彼らがそれをしなければ、そのまま従来どおりにこちらは彼らの盲点の下の深度にいることの利点を活かして活動し続ければよいわけで、どちらのオプションでも採れる以上、日本側の恐れる米側の追い上げ能力は、何ら脅威とはならないことになる。

(この面でそれは同時に条件(5)=「こちらの行動に対して、相手側が攻撃、交戦回避のどちらのオプションをとってきても良いこと、および手詰まりになっても時間を味方にできること」をも結果的に満たしている。)

こうしてみると、意外にも太平洋戦争の時とはちょうど逆に、長期戦はこちらにとって有利である可能性が高い。

つまり米側としては、できれば旧思想で育った人間のみを用いて、現在有するその数の力と体制の力でこちらを圧倒して初期段階で粉砕してしまわねばならないのに対し、日本側には、数の点でマーチャント・ネービーが予備戦力として大量に存在しており、これらを戦闘用に改造していく時間的余裕があれば、時間と共にこちらの戦力は増していく。

そして以上を見ても、初手で最重要拠点をとるということが、この一見戦力的には到底不可能な情況下で勝利を得るための最大の鍵であることが、よくわかるだろう。

4・洋上決戦の詳細

予想される洋上決戦の歴史的意味

では予想されるその無形化された洋上決戦の詳細であるが、もしそれが発生するとした場合、その歴史的な位置付けや背景がどのようなものになるかについて述べておこう。言うまでもなくこれは、16世紀にイスラムと西欧を逆転させたメカニズムの中枢を突く格好になっており、両文明の行方に密接な関係があると予想されている。

そのためここで一旦歴史を振り返って、16世紀ごろまでにイスラム文明と西欧文明の逆転をもたらした世界史的事件が何だったのかを、以下に重要度のウエイトで評価してみよう。それらは

第1位 17世紀の西欧での微積分学の発見。(1660年代。これに続く天体力学の圧倒的成功によってハーモニックコスモス信仰に基づく合理主義体系が確立した。)

第2位 (重要度で2位に該当するほどの歴史的事件なし。)

第3位 バスコ・ダ・ガマによる喜望峰回りのインド航路の開拓。(1498年、これを契機にイスラム世界は東西通商路という経済上の利点を失い始める。)

第4位 (重要度で4位に該当するほどの歴史的事件なし。)

第5位 レパント沖海戦(1571年。この敗戦がオスマン・トルコ帝国の軍事的優位に最初の挫折を与えた。)

というあたりが適切かと思われる。これを見ると、2位以降にはどうもあまり決定的な事件がなく、第一番目の微積分の発見というものが、他を圧倒して最も大きな原因であったことがわかる。(おまけにどれもが海に関係しているというのも興味深い。)

そしてもし西欧勝利の最大の要因が、天体力学をバックとするハーモニック・コスモス信仰が知的世界を制したことにあったとするならば、イスラム側にとっては(当時の彼らはもちろん、現在まで歴史家の誰一人として気付かなかったことだが)、三体問題こそがその反撃を行なうための決定的な戦場となるべきだったわけで、そしてそこでの切り札となる武器が作用マトリックスn乗理論であったわけである。

逆に言えば、もし300年前、あるいは200年前に彼らによってこの概念が発見されていたならば、その後の世界史がどういうコースを歩んだかはわからない。それを考えると、恐らくこれから予想されるこれらの一連の無形化された洋上決戦の世界史的意義は、少なくともレパント沖海戦のそれを下回るものにはならないと評価しうるだろう。(これは、たとえそれが発生せずに米側の不戦勝で終わったとしても、負の意義という点では同様である。)

双方の戦略目的

そして現在もそれは300年前に見落とされたまま、巨大な盲点となって知的世界にゾーン状に広がっており、その存在は(先ほどのことから考えても)、恐らく準四次大戦の行方を決める最大の要素の一つになると予想される。

そして必然的にその際の無形化された海戦は、この海面下に広がる「数学史上最大の盲点」を境界として、その上と下の間で戦われることになるはずである。

そうだとした場合、双方の戦略目的はどのようなものになるだろうか。まず米側の目的とは何かと言えば、彼らにとっては海面下に眠っているものは本質的に邪魔物であり、そのためできればそれを無力化して、彼らが陸を完全に制圧するまで眠らせておくことが、そこでの戦略目的となると予想される。

確かに学問上の真実を戦略によって最終的に左右することなどは、所詮できることではない。しかしそれが世界に登場する時期を早めたり遅らせたりすることは、戦略次第である程度可能であり、そしてもしそれがたまたま世界史の分岐点に位置していた場合には、しばしばその行方を決定的に左右することになる。そして今回はまさしくそのようなケースである可能性が高い。

そのため米側としては、洋上は保守的な現有水上戦力のみで制圧して、海面下の邪魔者はなるたけ目立たないよう制圧し、無力化して傘下に入れることを試みるだろう。

むしろ彼らの関心は洋上情報制空権にあり、「本物の科学は結局米国でしか作れず、それに関しては世界は結局米国の研究機関の権威に従う以外に道はない」というステレオタイプを維持することで解釈権を独占し、一般市民への影響をそこで食い止められればそれでよい。

その意味で、米側にとっては洋上決戦の目的は情報制空権の維持にあると言えるが、それに対してわれわれの場合、洋上決戦の目的はむしろ知的シーレーンにある。

つまり文明社会を支える技術思想に関して、米国流の錯覚によるハーモニック・コスモス信仰型の「短期的願望の達成度を社会全体で極大化することが進歩である」という従来の思想に基づくものを駆逐し、新しく「文明社会の目的とは、縮退とコラプサー化の阻止にある」という理念を担える文系理系の技術者を質、量ともに十分に育成して、それに代えるということであり、それがわれわれの戦略目的である。

米国勢がかかえる弱点

結局この戦略目的の違いが、両者の主力をそれぞれ空と海面下に対照的な形でシフトさせていくわけであり、そして実はこのことが結果的に彼らの弱点を引き出すことにつながる可能性がある。

実のところ米国を攻める一番うまいやり方は何かと言えば、それは空軍をおだてて暴走させることである。

これは、「日本という国を攻めるには陸軍をおだてて暴走させれば良い」ということのいわば裏返しであり、日本という国は正面から攻めた場合、驚くほどしぶとい抵抗力を示してなかなか攻め落とせないが、陸軍をおだててまず一旦暴走させれば、調子に乗って限度以上に勢力範囲を広げてしまい、その時点で背後から包囲してしまえば容易に殲滅できる。

そしてこういう場合、日本の陸軍と米国の空軍は陣営内部でほぼ同じ症状を示して戦略全体を麻痺させやすい。つまりこれは米国の隠れた弱点なのであり、これによって条件の(6)=「相手側が反撃行動をとる際に、米国の癖が弱点として現われるように誘導できること」を満たすよう試みるわけである。

現在、米国はすでに中東をはじめとするあちこちで、空軍人種の暴走という状態に陥っており、それを単に加速させれば良いという情況が生じている。

そのためこの戦略の場合も、「米国文明は数学的錯覚の上に築かれた、イスラム文明よりも原始的な文明である」との論理がステレオタイプとして根を降ろす気配を感じた時、米国内では空軍人種が突出する形で、海軍人種の慎重論を押し切ってそれを叩きに来る公算が高いだろう。

そして彼らの戦略全般の問題として、そのように彼らの陣営の中でエアパワー人種が主導権を握った場合、彼らは世界全体で情報制空権と知的制海権の二兎を追い始め、それが戦略上の大きな弱点を形成する可能性が大きい。

その際には、われわれは初期段階では(局地的にはともかく)、当面は敢えて情報制空権を捨てて知的制海権の一兎のみを追うことに専念し、二兎を追う側の弱点を突くべきである。

複雑系への対応

さて話を戻すと、米側は作用マトリックスN乗理論の登場に際しては、それを「複雑系の一部」であると位置付けてこの理論全体を傘下に収め、主導権を握ろうと図る公算が高い。

そしてその時、もしサンタフェ研がまだ存在していれば、恐らく彼らはとりあえず最も即応性の高い戦力としてそれを再び洋上に出してくるものと思われる。

実のところ同研究所や複雑系は、メディアを使ったアピールが効を奏して一般社会ではその方面の代名詞的存在となり得たが、研究者の間では大言壮語する割に何もできなかった見かけ倒しの低性能艦扱いで、ほとんど活動らしい活動もしていない。

しかしそれはいわば洋上航空プラットフォームとしてはまだ浮いており、ちょうど積む飛行機がないので港に係留されている空っぽの空母のようなものだが、逆に言えば搭載機調達の見込みさえつけば、直ちに強力な空母戦力として再就役させることができ、下手をすればこちらを制圧できる極めて強力な戦力として甦ってきかねない。

もっともこれに関しては、むしろそれを活用してわれわれが中に入り込むことで力となすという考えもあるかもしれないが、しかし何と言ってもスポンサーが米国であるし、一般に旧思想の追い出しは新思想の採り入れよりも難しいことを考えると、やはり「新しい酒は新しい皮袋に」の諺に従って、本質的に邪魔物になる可能性が高い。

そう考えると、確かに現時点ではそれは戦力外ではあるが、その意味ではそれは損傷して北海のフィヨルドに隠れていた独戦艦「ティルピッツ」よりも危険な存在である。そのような存在への正しい対処は、やはり英海軍を参考とせねばならない。すなわち現在の状況如何にかかわらず必ず制圧せよということである。

ではその具体的な方針である。もし米側が作用マトリックスN乗理論を「複雑系の一部」であると位置付けて支配下に置こうとした場合、われわれはこれが複雑系と重なる部分があることは一応認める。

しかしわれわれはまず、作用マトリックスN乗理論はあくまでも三体問題から直接来たものであり、米国の複雑系は単にパッケージを新しくしただけで、中身はむしろ余計な寄り道だったと主張する。

そして実はこの三体問題が解けなかった理由こそ、世界史においてイスラム文明と西欧文明の命運を分けた「数学史上最大の盲点」だったという主張を一番上へもってきて、さらに「サンタフェ研と複雑系はなぜ失敗したか」の理由を、彼らがその盲点の存在に気づかなかった点に置き、それが米国の組織であったがゆえに、ハーモニック・コスモス信仰を十分捨て切れず、そしてその盲点が国際社会で米国がイスラム問題を泥沼化させている理由なのだと説く。

大体において一般人にとっては、工学的な問題を新たに一つや二つ解けるようになるなどと言われても何の興味もないが、それよりもむしろ「出口の見えないイスラム問題を解決するかもしれない革命的な数学」という驚天動地の主張の方が遥かに目を引きやすく、しかもそれが従来のものより直観的理解が容易で、挑戦者側の武器として国際政治を動かす存在になりうるというなら、その魅力は倍加する。

その場合、そのテーマを背にするわれわれは、作用マトリックスN乗理論は基本的に「米国文明の誤りを暴く理論」であるとのスタンスをとって、そこを攻めていくだけで良いが、米側はそのスタンスをとれない以上、われわれとの相違点を強調しようとすれば、情報制空権を重視する点からは、やはり「複雑系は今まで解けなかった問題を解く凄い理論である」という主張にこだわって、無理にでもそれを旗印にする必要がある。

そうなればまた性懲りもなく、複雑系の解析は株価の予測に使えるなどとの主張を始めざるを得なくなり、結果的にこちらは彼らの洋上情報制空権−−空母戦力−−へのシフトを逆手にとることで、彼らを魔の水域に誘い出すことができるという寸法である。

無形化領域での空母の実力

しかし逆にそうなると、彼らが空母戦力へシフトしたことが、もし前記の弱点を上回る戦術的メリットを生むとしたならば、かえってこちらが不利となってしまうわけで、その能力を正確に描き出しておくことが必要になってくる。

そこで、パターン分析のためにその仮想的な姿を描き出してみよう。サンタフェ研などの運用実績を見る限りでは、どうやらその基本能力は次のようなものであると推定される。(それがきちんとイメージ化されていると、かなり混乱した状況下でも正しい戦略判断をしやすくなるので、頭の中に描くことを試みられたい。)

・まず基本的に搭載機自体の能力はさほど高くないと推定すべきである。つまりそれらは基本的に陸用爆弾しか装備できず、有効な航空魚雷をもたない。

その陸用爆弾も、水平爆撃用のもので徹甲弾ではないので、洋上の装甲目標に対しては効果を発揮出来ず、陸上目標に対して何度も反復攻撃して大量の投弾を行なった場合にのみ、効果がある。

・また、空母が搭載できる仮想的機数もさほど多くはなく、さらに初回だけは全機を使用できるが、その稼働率は2回目、3回目と反復攻撃の回を追うごとに急速に低下する傾向がある。

・一方多くの場合、空母の機動力自体は、陸上のメディアのスピードを意識して設計されているため、少なくとも他のモニター艦に比べると比較的高い。ただし一般に機動力の高い空母ほどそれに反比例して装甲は弱く、1発食らっただけでかなりのダメージを受ける恐れがあり、基本的に脆弱である。

・一方その防空・制空能力に関しては、基本的に敏捷な単発艦戦は搭載しておらず、高高度に対する防空能力しかもたない。そのため陸上基地航空機に対しては四発重爆クラスには直接対処できるが、低空からの単発機などに対しては、全般的に沿岸から距離を置いて、足の短いそれらが接近できにくくすることで身を守っている。逆に言えば、そのような航空基地の密集する陸地の沿岸には、単独で接近して長く留まることはできない。

そこから導かれる空母の戦術パターン

では基本能力を以上のように想定した場合、そこから論理的に導かれる戦術パターンはどのようになるかを以下に三つほどにまとめて整理しておこう。

1・洋上打撃力としての可能性

まずそれは、洋上防空と陸上支援用にはそれなりに使えるが、基本的に知的制海権のための打撃力の中核とはなりえないことがわかる。そのため第二次大戦の太平洋のような空母機動部隊としての運用は到底無理だと考えてよい。

そのためこれを洋上戦力として用いたい場合は、次のような変則的な運用パターンをとるしかない。それは、自身は打撃力をもたないが、洋上防空の傘を提供することで、その傘の下に通常の艦を集めて、一種の輪形陣の核となり、打撃力自体は周囲に集めたの通常艦に依存する、という方法である。

現実に複雑系とサンタフェ研は一時期この形態に移行したことがあり(実はこれらはその時に有名になったのである)、周囲の一般の研究者にとっても、要するに論文の本数さえ増やせるなら内容などどうでも良く、同研究所があたかもそれが凄い学問であるような幻想を空から一般社会に振り撒いてくれたことは、少なくともその論文量産にはかなり役に立ち、現実にごく短期間、論文本数の点で学内世界を制することができたのである。

それは結局短時間ですぐに馬脚を現わしてしまったが、その理由はこの戦法が間違っていたというより、むしろ周囲に集めた研究者の論文が空疎なものばかりで、肝心の打撃力が張り子の虎だったことにある。しかし逆に言えば、もしその中に本物が混じっていた場合、この戦法はある程度の有効性を持ち得ることになるだろう。

そのため皮肉にも、もしこちらがその中に取り込まれて、臨界曲線などの成果をそれに利用されてしまった場合、まさにそのパターンに陥りかねない危険が存在することになる。ただわれわれにとって幸運なのは、彼らは一度それで失敗して信頼を失っているため、すぐに二度同じことを繰り返すのは難しいことである。そのためその余裕を利用した上で、十分に注意してかかることが必要であろう。

2・対潜戦力としての可能性

また潜水艦側の立場からパターン分析を行なった場合、理屈から言えば大戦中の護衛空母の用法と同様の、いわゆる「ハンター・キラー戦術パターン」の中核として使われると、少々厄介だということになる。

つまり先ほどの場合にやや似て、空母の搭載機自身は直接攻撃は行なわず、捜索や誘導のみを行なう「ハンター」役に徹し、駆逐艦などの水上艦艇がその誘導で実際の攻撃を行なう「キラー」役を務めるという、一種の共同戦法のパターンが、この場合にも踏襲されたらどうかということである。

大戦中にはUボートにとって、護衛空母を中核にするハンター・キラー戦法は最大の難敵となったが、しかし知的世界の場合、どうもその搭載機の能力がかなり中途半端なものになると予想され、何と言ってもその稼働率が時間と共に低下するという欠点が致命的になると考えられる。(対潜護衛空母のパターンだと、その航空戦力には、瞬発力は要求されないが持久力が要求されるのが一般的で、後者が駄目だと効果はほとんど期待できないのである。)

それを考えると、これに対してはインターネット(=ヘリコプターに相当)の力でもそこそこ対抗できると予想され、長期的にはさほど恐れる必要はないと考えて良いだろう。

3・真に効力を発揮し得る局面

以上を見る限りでは、それはさほどの脅威にはならないと考えられるが、しかし先ほどのパターン分析をもう少し注意深く検討すると、一つの局面に限っては空母戦力は非常に有効な戦力として決定的な役割を果たす可能性があるという答えが導かれてくる。その局面とは、洋上にどちらかが航空拠点を確保しようとしている時である。

つまりどちらかが航空拠点を確保して間もない状態で、まだ十分にそれが機能を始めていない時期に、空母戦力が迅速に出てきて搭載機を集中投入してそれを叩き、周囲の洋上情報制空権を握った場合、それは航空拠点の生死を左右することになりかねない。

そのためその最も重要な時期に一時的に洋上情報制空権を確保するという役割において、その存在は戦略的にも重要となる。

対空母戦の際の注意事項

要するに最後のような用法についてのみ、注意が必要だということになるわけであり、そこでそういう場合の空母戦力に対する戦術上の注意を、ここで述べておこう。

彼らが洋上情報制空権のプラットフォームとしてこれを差し向けてきた場合には、物理的な空母戦の場合と同様、双方にとって最初の一撃が鍵となる。

われわれの場合だと、こちらが例の航空拠点を確保して間もない状況下に、まさしくそういう状況が生まれることになり、われわれもそれを重要なものと考えて用意しておく必要がある。

図3

しかしそれは同時にまたチャンスでもあり、もしそのような洋上決戦のパターンに持ち込んでそれを沈めることができたなら、そのデモンストレーション効果は大きく、以後の戦略を格段に有利に進めることが可能となる。(ただし場合によっては、沈めるよりも、むしろ派手に大破炎上した状態でたいまつとして浮かべておき、その救援に向かって来る米洋上戦力を次々に迎撃撃破していく、という用法に使った方が有利な場合もあるが、その選択は多分に結果論となろう。)

しかし逆にそうなってくると一つ困難な判断が生じる。それは、相手側空母戦力の撃破とこちらの航空拠点の確保・維持の、いずれが優先目標なのかということである。

これは空母戦においては古典的な問題であり、現実に過去にミッドウェー、マリアナ、レイテのいずれにおいても大問題となった。

そしてこの種の戦術レベルでは、その優先順位を決めておかないと、ちょうどかつてミッドウェーで発生したのと同様の問題がここでも発生し、敗因の一つとなりかねない。そこで以下にその指針を列挙しておく。

・まず長期的に見た場合、基本的には固定航空拠点の確保および防衛が戦略的には第一優先目標、空母戦力が第二優先目標であり、必要以上に洋上決戦に拘泥してはならない。確かに戦術的には後者を叩いた方が有利な場合も存在するが、状況が不明確の場合には基本的にこの優先順位で行動せよ。

・それゆえ初期段階の、こちらの航空拠点がまだ完全には確保されていない時期に、航空拠点防衛と相手空母戦力撃破の二つの目標が生まれ、それが互いに矛盾する状況(すなわちもしこちらが航空拠点の防衛を放棄するリスクを冒せば相手空母戦力撃破のチャンスをつかめるが、こちらが航空拠点防衛を確実に実行した場合には相手空母撃破のチャンスを逸するという状況)が生じた場合、空母撃破は第二優先とし、航空拠点の防衛を第一優先とせよ。

・一方、相手側の空母戦力がこちらの拠点を叩く目的で行動を起こして直接こちらに向かってきた場合には、その撃破は航空拠点防衛という目的と互いに一致するため、空母戦力が第一優先戦術目標となる。その際には戦略目標の優先順位にかかわらず、これを最優先の目標として全力で迎撃せよ。

・その迎撃の際には、逆に戦術的に狭く消極的に拠点防衛に捉われてはならない。むしろそれを思い切り良く放棄する覚悟で迎撃ゾーンを広くとって積極的に前方に進出し、相手側の背後に回り込んで広範囲な問題からのシャドー・ゾーンを選び、そこから攻撃することを考えよ。

・また、緒戦でそれが出て来ることが最大の危険であることから考えると、単に事前にその足を殺いでおくだけでも、戦略的にそれなりに効果的であることがわかる。

それゆえ、もし非常に小さなリスクで相手にかすり傷を負わせて、その積み重ねで事前に1ノット分でも戦力を殺いでおく手段があれば、可能な限り実行せよ。

・一方相手側の進出が遅れるなどして、こちらが航空拠点をほぼ確実に確保した後に、それにもかかわらず相手空母戦力が状況の不利を認識せずに強引に攻撃をかけてきた場合は、もはやこちらは拠点防衛にさほど戦力を割く必要はないため、決戦の絶好のチャンスとなる。その際には積極的に戦いを挑んで、有利な体勢でそれを迎撃撃破することを試みよ。

全般的に見てわかることだが、この種の判断の場合、航空拠点をどの程度まで強固に確保できているかということが、その難しい判断を行なう際の鍵になっている。そのため判断の際には一旦そこに立ち返るよう努めることが肝要である。

補助拠点の存在

また、この水域には補助的な航空拠点として使えるものがもう一つ存在している。それは「代数」の英語名が「algebra」というアラビア語のままになっているという事実であり、実はこれは前世紀に西欧キリスト教側がうっかり潰し忘れていた重要拠点と考えられるのである。

すなわちこれは、「西欧とイスラムは解析学と代数をそれぞれ分担して育てた」というわれわれのステレオタイプを一般人に常識として受け入れさせる際に、有効な航空拠点として用いることができる。

言うまでもなくこの話は、「イスラム文明が近代化に乗り遅れたのは、単にハーモニック・コスモス信仰を受け入れなかっただけで、西欧より劣った文明ではなかった」との主張の導入をなす。そしてまたこの主張は、作用マトリックスがこれら二つの数学を統合する意味をもつということを援護する役割も担いうる。

・この拠点の戦略的評価。これは位置的に陸地から遠く、また航空拠点としてのサイズも小さい。そのためここから直接陸地内部に力を及ぼすことは難しい。つまり戦略的使用はあまり効果はない。

・しかしながらこれはちょうど海に突き出た小さな岩山のように、極めて堅固で潰しにくいという性格をもっており、その抗堪性はむしろ戦術的使用には適している。

・それゆえこれは、洋上決戦の際にそれを側面から援護する戦術拠点として極めて有用である。決戦に際してはこれを可能な限り有効に活用することを考えよ。

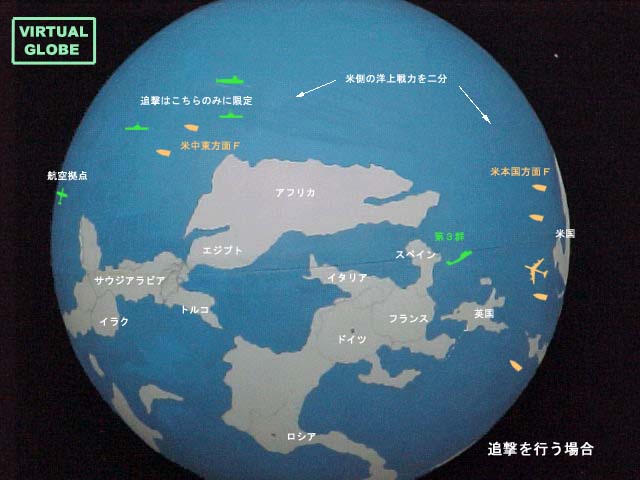

決戦後の追撃計画

そして理想的に言えば、まずそのように洋上決戦を迎撃戦の形で戦って、相手の主力の槍の穂先を折ってしまい、次の段階で、それまで予備として温存しておいた様々な戦力を繰り出して、追撃をかけて戦果拡大を行なうのが望ましい。(ただし前段階の迎撃戦が激しい決戦となった場合、その予備戦力は一部がすでに投入されている可能性はあるが。)

つまりこのあたりでデカルト主義と全体論の問題、東洋医学と西洋医学の問題、自由経済と縮退の問題など、これにまつわる様々な問題に議論を拡大していくわけである。

本来なら現状だとこれらの問題は旧体制による防備が固く、普通にこちらから攻撃をかけていっても効果は薄い。しかし一旦決戦を行って優位に立った後ならば、その防備を崩して互角以上に戦えるだろう。

実際それらの防備は、ちょうど一番外側に一種の「バリア・サークル」が形成されているようなもので、そこを強硬突破するのは結構骨だが、その内側ではこれらの分野は相互の対話や連携が十分になく、いわば分散配置の状態にある。

そのため、もしこちらが最初の洋上決戦でそのバリア・サークルを崩し、それを突破して内側に進入できたならば、中央位置から内線作戦をとってそれらを各個撃破できる有利な体勢を占められるはずである。

ただしその際に、即座に徹底追撃をかけてそれらを壊滅させるところまで戦果拡大を行なうのは得策ではなく、むしろ追撃には一定の制限を設けることが必要となる。

つまりこの段階では必ずしも「西側を含めた文明世界全体の思想や価値観の大転換を迫る」というところまで行くのは避け、むしろ問題を故意にやや矮小化して、それを当面イスラム文明の問題のみに限定しておく方が賢明である。

その理由は、まず第一にその時点で総追撃に十分な戦力をこちらが保有している可能性が低いことである。

無形化戦略の観点からするとこの方針は、米側の知的戦力を本国方面と中東方面に二分させ、まず後者を誘い出してこちらを確実に撃破する一方、本国方面の戦力に対しては総追撃をかけず、彼らがそれを温存する余地をある程度残してやることに相当する。

図4

逆にこのときもしわれわれが性急に米本土周辺に迫り、それを米国文明存在の根幹にかかわる問題であるとして攻撃を始めると、どんなルール知らずの返り討ちに会うかわかったものではあるまい。

伝統的に米海軍のダメージ・コントロールすなわち損害の修復能力は世界一とされ、無形化領域においても、もし彼らのホームグラウンド付近で戦ったならば、普通なら確実に沈んでいるという状況下でさえ、信じがたいほどのしぶとさを発揮してダメージを修復してしまうだろう。

そのため、半数をイスラム文明問題という、彼らにとっての遠隔地に誘い出して、その圧倒的なダメージ・コントロール体制の支援を受けにくい状態に置いた上で、各個撃破の形でまずこちらを確実に制圧してしまうのが得策である。

(そしてその後にもし米本国方面の洋上知的戦力が、兵力の逐次投入の形でばらばらにこちらに攻撃をかけてくれば、それらを順次各個撃破できてなお都合が良い。その際には相手側空母戦力は、沈めるよりもたいまつとして浮かべておいた方が、これには有利に働くことになる。)

またその方針を採るもう一つの理由は、ヨーロッパを敵に回すのを避けるためであり、もしこの時、即座に西欧合理主義思想への総攻撃に転じたとすれば、彼らを硬化させて敵に追いやる危険がある。

そのためこれが、必ずしも即座に一般社会レベルで価値観や生活に変化を強いるものではないとの暗黙のシグナルを送りつつ、また日本はイスラムと組んで西欧文明を攻撃する立場には立たず、むしろ両者の仲介役の立場に立って、勢力均衡の実現に努めるという態度を明らかにしておく。

その種の仲介者はヨーロッパにとってむしろ必要な存在でもあるため、勢力均衡というテーマで手を組むことで、こちらの拠点確保の安定化を図るわけである。

大体ヨーロッパの立場からすると、まずこの問題の主導権を米国が完全に握ってしまった場合、米国の横暴を助ける道具にしかならず、ヨーロッパのためにはならない。

また、米と欧が組んでこれを握る場合も、イスラム勢の反発を招いて、この数学をその安定化のための道具として使うことが最初からできなくなり、結果的に米国流の力の外交しかできなくなって、ヨーロッパの外交力が動ける余地を狭めてしまう。

一方今度は全く逆に、イスラム勢がこれに関して完全に主導権を握ってしまえば、それこそどこまで暴走するかわからない。

それゆえ消去法で行くと、この問題に関しては日本を表に立てて主導権を握らせることが、ヨーロッパにとっては最も都合が良い。そしてそのための条件が、こちらがあくまでも仲介者として両者の中央に立ち、勢力均衡の要となることなのである。

そのため当然その追撃は米国に対しても、必ずしもその知的勢力全体に追撃をかけてそれを一挙に壊滅させることを狙わず、米本土周辺の情報制空権には当面積極的には手をつけない。その一方、知的制海権の所在に関しては、その存在感がじわりと浸透するようになる、という状況が望ましい。

通常の戦略の常識からすれば、これは相手側に回復の余地を与えてしまう恐れがあり、本来なら大変危険なことであるが、この場合に限ってはマイナスにはなりにくい。

まず一つは、「良い問題は良い学問を育てる」ということに照らすと、イスラム社会が抱える問題をこれを用いて解析していくことは、確かに苦難の予想される難事業ではあるが、反面、株価の予測や生命科学などよりも演習問題としては適切であり、むしろそちらに重点を置いた方が学問の実力を上げることにつながりやすい。

むしろわれわれとしてはイスラム世界自体を、未来の文明を設計するための実験場として積極的に捉え、そこでの成果やデータを将来、逆に西側先進国世界が取り入れるという方針をとろうと考えている。その意味ではむしろこちらが実戦そのものであり、そこで練度を上げておけば、仮に再度の決戦となった際にも相当に力の差は開いているはずである。

実のところ現代の文明世界は、もともとハーモニック・コスモス信仰の膿をどうやって出すかに関して一つのジレンマを抱えている。つまりそこから脱却して新しい状態に移行するためには、そのための文系理系の技術者を大量に育成せねばならず、国家規模のバックアップが必要である。

しかし国全体で過早に大衆レベルでそれが社会に宣伝されて、従来の情報制空権が崩壊してしまうと、社会はその衝撃を吸収することができず、それを収拾するのに必要な人材も育っていない。つまり社会への浸透が早くても遅くてもどちらかに問題が出てしまうことになる。

そこでこのようにして、知的制海権と情報制空権に時間差をつけて、文明がそれに対応する時間的余裕を確保する一方、その間の技術者の育成コストを、イスラム問題への対策という名目で捻出しようというわけである。

その観点からすると、もし米側がわれわれに対抗するための戦力育成に本腰を入れて来るとしたならば、それはわれわれの潜在的な味方であると共に、未来の米国自身を支えるために不可欠な必要な人材を育てることにもつながると言えるかもしれない。

逆に言えば(「潜水艦戦略論」でも書いたが)米国内部にそのような人材が本当に育つためには、彼ら全体が外から一度は崖っぷちまで追い詰められる危機に立たされることが必要であり、それがない限りは、所詮ぬるま湯状態の中で中途半端なものしか生まれて来ることはないと考えてよいだろう。

その意味でこれは、条件の最後、すなわち「こちらの戦略が永い目で見れば米国自身のためでもあるようになっている」というものを満たす格好になっており、最終的にそこを通じて戦いを収拾する余地が存在しているわけである。

知的制海権をとるまでの戦略構想は、一応以上のようなものである。その先の構想としては、この仮想地球儀上の南側の大海洋を制し−−つまり文明社会全体の縮退を防ぐ新しい社会技術体系をそこで確立し−−、それをもって北側の巨大な陸の塊を海から包囲する戦略に移行することになるが、これ以後の戦略構想や、日本を巡る(陸上も含めた)全体的な戦略展望などに関しては、また機会を改めて述べることとする。