�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Q�|�R�@�l�Ԃ̒��ϗ͂͐l�H�m�\�̖͕�nj���U���邩

���Đ�قǂ̂܂ł̋c�_�ŁA�l�Ԃ̒��ϗ͂̃��J�j�Y�����l�H�m�\�ł͉����Ȃ����ł��v���Ɉ����\�͂��߂Ă���A������g���Ĕ�������ΐl�ԑ����ŏI�I�ɗD�ʂɗ��Ă�A�Ƃ����\���������Ɍ���Ă����B���������ꂾ���ł͂܂��Ō�̏��҂��ǂ���ł��邩�͂킩��Ȃ��B

����Ƃ����̂��A�������ꂪ����ȂɗD�ꂽ�V�X�e�����Ƃ������Ƃ����������Ȃ�A���炭�l�H�m�\�͂����͕킵���`�ł�����i�̐i���𐋂��A���ϗ͂������������p�ōēo�ꂵ�āA����ɐl�ԑ���nj����悤�Ǝ��݂邾�낤�B���̂��߂������̒����ނ����Ȃ��Ȃ�A�l�ԑ��͌��ǍŌ�͐l�H�m�\�ɐ�������Ă��܂����ƂɂȂ�B

�܂肻�̒nj���U���邱�Ƃ��������i�K�ŁA�悤�₭�l�ԑ��̍ŏI�I�ȏ������m�肷�邱�ƂɂȂ�킯�ŁA���̂Q�|�R�ł͂��̍Ō�̌����̍s���ɂ��Č��Ă������Ƃɂ���B�܂������ł́u�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̑����͎���邩�v�Ƃ����d�v�Ȗ₢�ɂ��A�S���V�������_���瓚����^���Ă���A�ǎ҂͂��̂悤�ȋ����œǂ܂�Ă��ǂ����낤�B

���̑Ό��ŏœ_�ƂȂ�u�Í�����ǂł��邩�ۂ��v

�����Ă����Ől�H�m�\���ǂ�����Đl�Ԃ̒��ϗ͂�͕�nj����邩���l����ƁA�ӊO�Ȃ��Ƃ��d�v�|�C���g�Ƃ��ĕ����яオ���Ă���B����́A�P�ɍ��܂Ř_���Ă������ϗ͂̃��f�����O�`�����^���Ă��ʖڂ��Ƃ������Ƃł���B

����Ƃ����̂����̋c�_�ł́A�l�Ԃ̒��ϗ͂̃��J�j�Y���͓��̒��̌ŗL�g�`�������邱�ƂŐ��藧���Ă���A���̍ۂ̗D��͓��̒��ɂǂꂾ���D�ꂽ�ŗL�g�`�p�^�[���������Ă��邩�Ō��܂�A�Ƃ������Ƃ������B�������������Ƃ���A�����炻�̃V�X�e�����O��������������^���č���Ă��A�̐S�̌ŗL�g�`�p�^�[�����c�O�Ȃ��̂ł����Ă͈Ӗ����Ȃ��B�܂肻�̏ꍇ�ɂ͐l�H�m�\�͒P�ɐl�Ԃ̖}�l��^���邾���ŏI����Ă��܂��̂ł���B

�����DNA�̋@�\��͕킷��b�ɂ��������Ă��邩������Ȃ��BDNA�̏ꍇ���m���ɓ�d�点��\���̃��J�j�Y���͈�ۓI�����A�ނ���d�v�Ȃ̂͂����ɏ������܂�Ă��鉖��z��p�^�[���̈Í�����ǂ��邱�Ƃł���B����ɔ�ׂ�Ɠ�d�点��\�����̂́A�P�ɂ�������߂Ă������߂̓��ꕨ�ɉ߂����A���ꂾ����^���Ă������̐_��͍Č��ł��Ȃ��̂ł���B

�����̏ꍇ�����l�ŁA�l�H�m�\���l�Ԃ̒��ϗ͂�͕킷��ۂɌ�������̂́A�@���ɂ��ēV�˂����D�ꂽ�ŗL�g�`�p�^�[������ǂ��āA������R�s�[�ł��邩�ǂ����ɂ���B�����Ă����Łu�Í��v�Ƃ������t���o�Ă����̂ŁA�����͂ނ��낱�����̃L�[���[�h�Ƃ��āA���܂ł̒��ϗ̓��f���S�̂����߂������Ă݂悤�B

���̏ꍇDNA�̉���z��ɑ���������̂������Ƃ����A����́u���̒��ɂǂ������ŗL�g�`�p�^�[�����ǂ������`�Ŕz��Ă��邩�v�Ƃ������Ƃł���B�܂�ŗL�g�`�p�^�[���̓��e��z�̂��̂��u�Í��v�Ȃ̂ł���A�l�Ԃ̓��̒��ɂ͂��������`�ň��̈Í����������܂�Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����Ă����ŁA�D�ꂽ��ȉƂȂǂ͓��̒��ɂ��������Í��������Ă��邽�߂ɖ������邱�Ƃ��ł���̂��A�ƍl���Ă͂ǂ����낤�B�܂���Ƃ��ƌ|�p��i�̐��E�ɂ́A���Ȃ���邽�߂̈��̖��m�̈Í��̂悤�Ȃ��̂����݂��Ă���A�D�ꂽ��ȉƂ͂���Ɠ������̂̒��Ɏ����Ă��邩�炻���������Ȃ�����Ƃ����킯�ł���B

�܂��|�p�ȊO�ł��A���̒��̂��낢��ȏd�v��������������͂肻�̎�̈Í��ɂ���A�l�Ԃ̒��ϗ͓͂��̒��̈Í��Ƃ�����ƍ����邱�ƂŁA���̓������u���ɏo���Ă���Ƃ���̂ł���B

���͂���͌����ȈӖ��ł́u�������Z�ʼn����Ă���v�Ƃ͌����Ȃ���������Ȃ��B�܂����̏ꍇ�ɂ͋��ɂ�钼�ϗ͂̉��Z�V�X�e�����̂��̂́A�P�ɂ��̈Í���v���ɓǂݏo�����߂̍ł������̗ǂ��u�ǂݏo���V�X�e���v�ɉ߂��Ȃ��ƌ�����B

�������Ƃɂ������̏ꍇ�ɂ́A�l�H�m�\���͂��̈Í�����ǂ��ăR�s�[�ł���ΐl�Ԃ̒��ϗ͂Ɠ����̔\�͂�g�ɒ����邱�Ƃ��ł��邵�A�t�ɐl�ԑ��͂��̈Í��̉�ǂ�j�~�ł���ΐl�H�m�\�̒nj���U���邱�ƂɂȂ�A���ǂ��ꂪ���̍ŏd�v�|�C���g�ƂȂ�킯�ł���B

���w�E�����̓�₪���u�Í��v

�����m���Ɍ|�p�Ȃǂ̏ꍇ�́A����̓����Ɉ��̈Í����B����Ă���A�Ƃ����̂��\�����肻���Șb�Ɍ����邪�A����ɔ�ׂ�Ɛ��w�╨���A���邢�͐헪�Ȃǂ̊O�I�Ȑ��E�ɂ��������u�Í��v������Ƃ����b�ɂ́A��Ⓜ�˂ň�a�����o�����ǎ҂���������������Ȃ��B

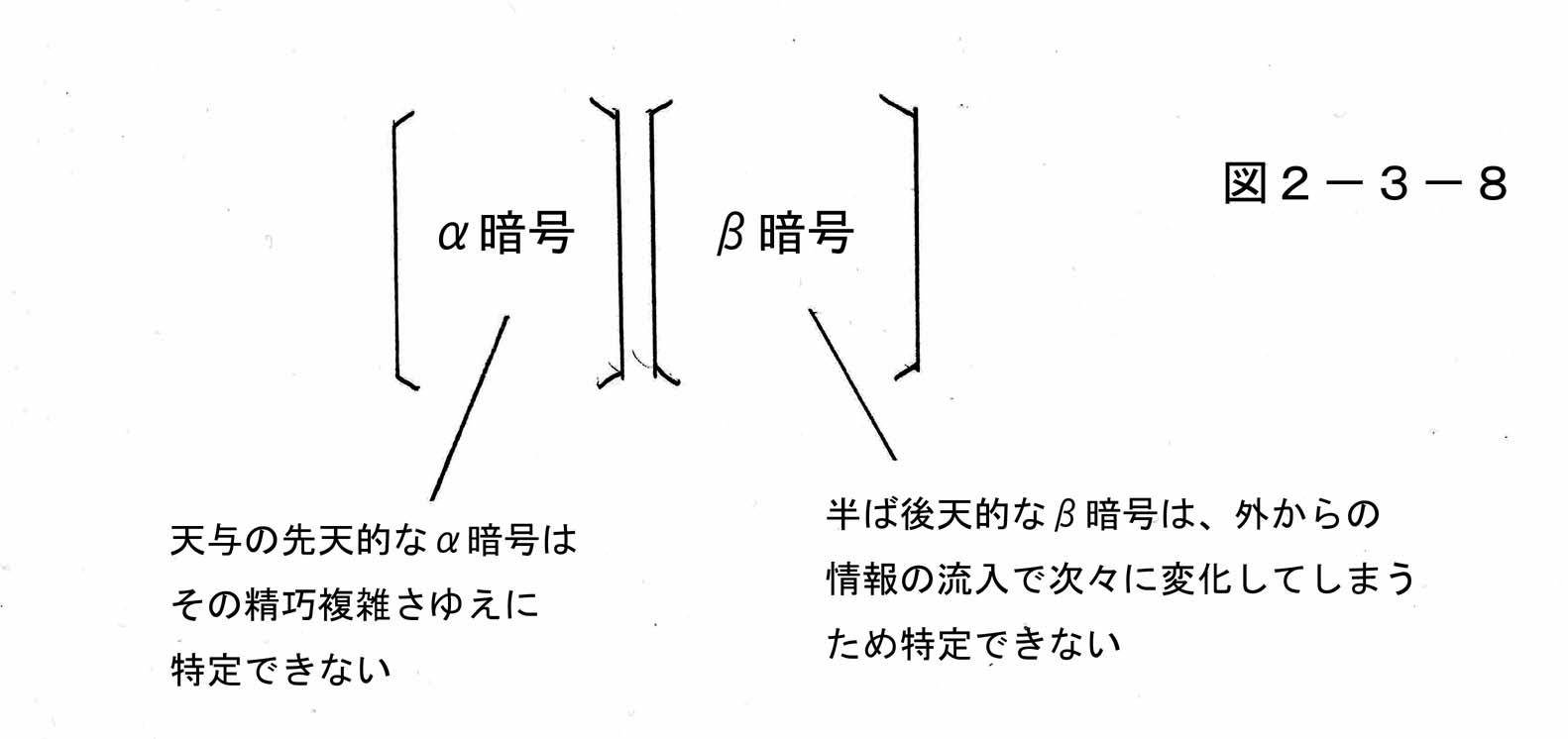

���̂��߂����Ō����u�Í��v�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂����ŏ��ɂ͂�����ƒ�`���Ă������B����͗v����Ɂu���l�z��ȂǂɊւ��関�m�̃p�^�[���������x�z���Ă���̂����A���̋K�������l�Ԃɂ͑S���킩��Ȃ��悤�Ȃ��́v�̂��Ƃł���B�܂肻�̋K�������킩�����́u�@���v�Ȃ̂����A�K�������l�ނɂ͑S���킩��Ȃ��ꍇ�ɂ͂�����ꉞ�u�Í��v�ƌĂ�ł������Ƃ������Ƃł���B

�����������ƂȂ�m���ɐ��w�̐��E�ɂ������������̂͂������݂��Ă���B�Ⴆ�Αf���̖��Ȃǂ͂��̍D��ŁA���̏ꍇ�A���Ԗڂ̑f����������邩���ꔭ�Œm�邱�Ƃ̂ł���K�����Ƃ������̂͂킩���Ă��Ȃ��B�����������u�K�����v�Ƃ������̂��L�����߂���Ȃ�A����͊m���ɐl�ނɂ͂܂��m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂́A���炩�̉B�ꂽ���̋K�����ɏ]���Ă��邱�Ƃ͊m���ŁA���̖��m�̋K�����������Ō����u�Í��v�ł���B

����͑f���̖��Ɍ���Ȃ��B�v�͒P�ɂ��̏ꍇ�u�܂��l�ނɂ͂킩��Ȃ��B�ꂽ�K�����v���u�Í��v�Ƃ������t�Ō��������Ă��邾���Ȃ̂ŁA�����l�ނɉ����Ȃ����w�̓�₪�������Ȃ�A�����ɂ͕K�����炩�̌`�ł��̒�`���炷��u�Í��v���܂܂�Ă��闝���ɂȂ�̂ł���B

�����������ƂȂ琔�w�̐��E�ɂ́u�����Ȃ����v����ʂɂ���A�O�̖��Ȃǂ͂��̑�\�ł���B�����������͐��w�ł͂����ƈ�ʓI�ɂ́u����`���v�Ƃ����J�e�S���[�ɕ��ނ���Ă���A���̃O���t�̋Ȑ��╡�G�ȋO���́A���܂Ől�ނ��m���Ă���K�����̊T�O�ł͈������A��܂��ɗ\�����邱�Ƃ������ł��Ȃ������̂��̂ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B

����Ɍ����ƁA�����ƒ��ۓI�Ȑ헪�Ȃǂ̖����A�����ɒ莮�������Ƃ����͂肻�̃J�e�S���[�ɓ��邾�낤�Ƃ����̂��A���w�̐��E�ł͂قڏ펯�ł���B�����Č�ɏq�ׂ�悤�ɁA�����������̑����́A���̈Í�������Γ��������܂邪�A�������ꔲ���œ������o�����Ƃ���Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�͂����Ƃ������Ƃ��A���̔���`��肩��̗ސ��Ō��������̂ł���B

�������s�v�c�Ȃ��Ƃɐl�Ԃ̒��ϗ͂́A���������������G�Ȗ��Ɉ�u�ő�܂��Ȑ������o���Ă���B�������Ƃ�����̗��R�́A�l�Ԃ̓��̒��ɉ�����Ղ̂悤�ȉ��Z�V�X�e�������邩�A���邢�͉��炩�̌`�ł��́u�Í��v�������Ă��邩�̓�ȊO�ɍl���悤���Ȃ��B

���̓�ґ���Ȃ�ނ����҂̕����b�Ƃ��Ă͊ȒP�ŁA���̍ۂɂ͈ȑO����q�ׂĂ���u�l�Ԃ̓��̒��̌ŗL�g�`�p�^�[���̎�ނ�z��v�����̈Í��ɉ����Ă���Ɖ��߂��邾���ł悢�B

�܂肱�̖��S�̂����̂悤�ɁA�ꌩ���˂Ɍ�����u�Í��v�Ƃ����L�[���[�h�ʼn��߂������ƁA�ӊO�Ɍ��S�ȃr�W�����Ńp�m���}�I�ɘ��Ղł���̂ł���B

�l�Ԃ̓��̈Í������s�̌�������

����͗ǂ��Ƃ��Ă��A���������l�Ԃ̓��̒��ɂ��������傫�ȈÍ��̌n���g�ݍ��܂�Ă���Ƃ����b�ɂ́A���������͂���̂��낤���B�Ƃ��낪���͐l�Ԃ̓��̒��ɂ͂��łɏ��Ȃ��Ƃ������Z�b�g�A�傫�ȈÍ��̌n�����݂��Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł���B

����͂����̉��y����Ɋւ��銴�o�ł���A�Ⴆ�Ή������ǂ������z��ŕ��ׂ�Ζ��Ȃ��ł���̂��ɂ��ẮA�K�����炩�̉B�ꂽ�K����������͂��ł���B�������l�ނ�����ɂ��Ė@���Ƃ��ė����ł���̂́A����������t�߂̂����������ɉ߂����A�����艜�ɂ�����̂ƂȂ�ƑS�����m�ł���B

�Ⴆ�Ȃ��~�ƃt�@�̊Ԃɍ������Ȃ��̂��A�ǂ����ĉ��K��12�����琬���Ă���̂��A�Ȃ��l�Ԃ̎����������ƗL������������̂��A�Ȃǂɂ��Ă͖{���̗��R�͍����킩���Ă��Ȃ��B���̈Ӗ��ł���͈��́u�Í��v�ł���A���ꂾ���̋K�͂̑傫�ȈÍ��̌n�����Ȃ��Ƃ���g�́A�l�Ԃ̓��̒��ɐ��܂���g�ݍ��܂�Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł���B

���Ƃ���A����Ɠ��K�͂̈Í��̌n�����̒��ɂ�����g����ƍl���Ă��A�ʂɕs���R�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�Ƃ�����肢�������̐�������������i�߂āA�ނ��뗼�҂͎��͈�̂��̂ŁA���̒��ɂ͋���ȈÍ��̌n����������݂��Ă��āA���ꂪ���w�╨���Ɖ��y�̊Ԃŋ��L����Ďg���Ă���A�ƍl���������A�������I�ł���B

����͂ނ���ߋ��̑����̉Ȋw�҂ɂƂ��Ă͔��Ώ펯�������悤�ŁA�ǂ����I�C���[�Ȃǂ́A���̈Í����f���≹�y�̊ԂȂǂŋ��ʂ���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă����ӂ�������B�����Ĕނ��f���≹�y�Ȃǂɑ���ȊS������Č������s���Ă������Ƃ̔w�i�ɂ́A���̂��Ƃ��傫�ȃ��`�x�[�V�����ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ��i���ۂɐ��w�̏펯���炵�Ă��A�������y�̖��𐔊w�I�ɖ�����ɒ莮�����悤�Ƃ���A����͂�͂���́u����`���v�ɂȂ�͂����Ƃ����̂͋��ʔF���ŁA���Ȃ��Ƃ����̃��x���ł͏\���Ɋ֘A��������ƌ�����j�B

���Ƃ��Ƃ����̍��܂ł̋c�_�ł��A���҂̂Ȃ���͏d�v�Ȃ��̂ƍl���Ă������A�����ł������z�肷�邱�Ƃ̈Ӌ`�͑傫���A�l�Ԃ̓��̒��ɈÍ������݂��邱�Ƃ̎肪��������y�����������A���̈Í����ǂ�Ȑ����������Ă���̂��́A���w�̕�����l�߂čs����B

�����Ă��̏�ŁA�l�H�m�\�����̈Í�����ǂł��Ȃ����Ƃ��������Ƃ��ł���A���̒nj���U���邩�ǂ��������Ȃ�̒��x�܂Ŕ���ł���킯�ł���B

�{���Ȃ炱�́u�l�H�m�\�ɂ��͕�nj���U���邩�v�Ƃ����₢�́A������̂����ɍ���Ȗ��ł���B���ɂ������̋c�_�̒��S�ۑ肪�A�n�[�h�E�F�A�ʂ̋Z�p���W�̖��ł���ꍇ�A���Ƃ����Ă������̐l�H�m�\���ǂ�ȐV�Z�p�Œ��ϗ͂�͕킵�悤�Ǝ��݂邩�͌����_�Œm��悤���Ȃ��ȏ�A����ɓ����邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\�ł���B

�������c�_�̒��S���u�Í��v�Ƃ����`�ň�{������Ă����Ȃ�A���̉�ǂ��\���ۂ��Ƃ�����_�ŁA���{�I�Ȑ��w�̘b�ɂ���Ĉ�i��̎��_���牟�����邱�Ƃ��ł��A���̓���₢�ɓ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂ł���B

�u���J���̑��݁v�Ƃ������{�I�W�����}

���Ă��̂悤�ɐ��w�E�����Ɖ��y�̊Ԃŋ��ʂ̈Í��̑��݂�z�肵�����ƂŁA�����͈ꌩ����Ƌ��łȘ_������ɂ����悤�Ɍ�����B�Ƃ��낪���͂���ǂ���ł͂Ȃ��A�����͂��̂��߂ɂނ���Ƃ�ł��Ȃ��傫�Ȏ�_���A�C�Â��ʂ����ɕ�������ł��܂��Ă���̂ł���B

����͉����Ƃ����ƁA���y��|�p�̏ꍇ�A��ȉƂ��D�ꂽ�ŗL�g�`�p�^�[����Í��̒��Ɏ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��͓̂��R�����A���ꂾ���ł͑ʖڂŁA��ł��钮�O���ʑ�O�̑�������������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����Ĕ���Ȃ��ƂɁA���ꂪ���̈Í��S�̂���ǂ��邽�߂̎肪���������˂Ȃ��̂ł���B

����͍��{�I�ȏh���ŁA�V�˓I�ȍ�ȉƂ������瓪�̒��̌ŗL�p�^�[���ɏ]���Ė��Ȃ�����Ă��A��ł���吨�̊ϋq�̑��������������Ɣ��肷��\�͂������Ă��Ȃ���A���̋Ȃ����Ȃł��邱�Ƃ�F���ł����A���ꂪ�㐢�Ɏc�邱�Ƃ��Ȃ����낤�B

�܂肻�̈Í��́A���M�ґ��̍�ȉƂƎ�M�ґ��̒��O�̑o���������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Č�҂͂���Έ��́u���J���v�Ƃ��āA��O�̒N���������Ă���A���̒��ɑ�ʂɉ�������܂���Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����������ƂȂ�l�H�m�\�������̈Í�����ǂ���̂͗e�Ղł���B�܂��ʑ�O�̒�����K���ɔ팱�҂�I��ŁA��M�ҁi���O�j�̑����ǂ������p�^�[���ɔ������Ă��̋Ȃ������Ɗ����Ă���̂���O��I�ɒ��ׂ�悢�B���������ꍇ���̔팱�҂̐l�����\��������Ί��S��ǂ��\�Ȃ͂������A���̃f�[�^�T���v���Ƃ��Đ��疜�`���\���l����p�ӂł���Ƃ����̂ł���B

���̂��ߌ��ǂ͑��M�ҁi��ȉƁj�̑����ǂ������p�^�[���𑗂�o���Ă���̂����A�Í���ǂƓ����v�̂ň��Â鎮�Ɋ���o���Ă��܂����Ƃ��ł��邾�낤�B����ɂ����ł����A���w�E������헪�ʼn��y�Ƌ��ʂ̈Í����g���Ă���Ƃ���A���͏d��ł���B

�Ȃ��Ȃ炻�̏ꍇ�A���̉��y�Í�����_�ƂȂ��āA������˔j���ɑ��̈Í��S�̂��S�Ċ���o����Ă��܂����˂��A���̎��ɂ͐l�ԑ��͈ꋓ�ɐ�������Ă��܂����ƂɂȂ邩��ł���B

����Ȃ��ƂɂȂ邮�炢�Ȃ�A�������ŏ����牺��ɂ��̂悤�ɉ��y�̈Í��Ɛ��w�E�����̈Í������ʂ��Ă���ȂǂƂ͍l���Ȃ������ǂ������̂�������Ȃ��B���������̉���ɂ��Ă�����͂���Ő�Ɏ�����Ȃ��̂ł���B

�Ȃ��Ȃ炱��́A�l�Ԃ̓��̒��ɂ��������Í��̌n�����݂��邱�Ƃ̐����Ȃ��u���I�؋��v�Ȃ̂ł���A���������������Ă��܂��ƁA�u�l�Ԃ̓��̒��ɂ��������Í������݂���v�Ƃ����b�̐����͂���C�Ɏ�܂��Ă��܂����ƂɂȂ�B���̂��߂����͍��{�I�ȃW�����}�̒��Ɋׂ��Ă��܂��Ă���̂ł���B

���ł���������

�����������́u���y�̈Í��͌��J���ɂ���ĕK����ǂł���v�Ƃ����b�́A���Ƃ����y�Ɛ��w�̊W�Ȃǂ�S�������l���Ȃ������ꍇ�ł��A�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̑���������b�Ƃ��āA���ꎩ�̂��P�Ƃł��l�ޑS�̂ɂƂ��Ă̏d���肾�����͂��ł���B

�ǎ҂����邢�͓������疧���Ɍ��O������Ă�����������Ȃ����A���݂��łɐl�H�m�\��R���s���[�^�[�ɂ���ȂƂ������͍̂s���Ă���A���ꂪ�Ɍ��܂Ői������A���ɐl�Ԃ̌|�p�Ƒ��F�Ȃ����̂����悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����b�͈ȑO���皑����Ă����B

�펯�I�ɍl���Ă��A�|�p�̑n�슈����l�H�m�\�Ŗ͕킷�邱�Ƃ́A�p�^�[���̃f�[�^�����ʂɏW�ς��Ă����Ό����I�ɂ͂����͉\�ɂȂ�͂��ł���B�����Ă��̍ۂɐ��\���l�̔]����f�[�^���W�߂���ƂȂ�A����͂����ꊮ�S���e�ł��邾�낤�B���̂��ߐl�H�m�\�̐��i�h�̐l�X�̑����́u�l�H�m�\�̑n��\�͂͂����K���l�ԂƊ��S�ɓ����̃��x���ɒB����v�Ƃ������Ƃ��A�قƂ�ǎ����̗��Ƃ��Ċm�M���Ă���B

�m���ɂ���̓`�F�X�⏫���������I�Ɋ��S���e�ł���Ƃ����̂Ɠ������炢�ɁA�^���]�n�̂Ȃ��h���̂悤�Ɍ�����B�����Ă��̎��ɂ͐l�Ԃ̍�ȉƂ̑��݈Ӌ`�́A���������u�V�R�v�Ƃ������x���̃u�����h�͂��炢�����Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̑����Ƃ������͎̂�����������邱�ƂɂȂ邾�낤�B

���̂��ߋ��炭����͌��݁A�����̉��y�W�҂ɂƂ��Ă����_�I�ɐ؎��Ȗ��Ȃ̂ł͂���܂����B���ۓǎ҂̒��ɂ́A�ނ��낱�̖�肱�����{���̘b��̒��ł���ԏd��ȊS���ŁA���̖��ȂǕ����Ă����Ă����ꂾ���͉��Ƃ����ė~�����Ɗ����Ă���������邩������Ȃ��B

�����Đ��̒��ł͌��ݑ����̐l�X�͂��̕s����ł��������߂ɁA���̏�_�ɓ������ނ��Ƃʼn��Ƃ����S���悤�Ƃ��Ă���B���������̘_���́A�ǂ��������ɂ߂��߂����������悤�Ȃ��̂ŁA�����͕s���̊��͔ۂ߂Ȃ��B���̂��߂�͂�m�łƂ������w�I�����Ɋ�Â��`�ŁA�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̈Ӌ`��ۏ��鋭�͂Ș_�����ǂ����Ă�������~�����̂ł���B

���������̌|�p�≹�y�Ɋւ���u��O���S�����J���������Ă��Ȃ���Ό|�p��i�͎Љ�I�ɐ������Ȃ��v�Ƃ����W�����}�͔��ɍ��{�I�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA������Ƃ₻���Ƃł͉����ł������ɂȂ��B���ۂɎ��͂����Ă��A���̌����I�ȕǂ�j���悤�ȃ��f���́A���{�I�Ȕ��z��A�C�f�A���̂��̂��قƂ�Ǔ����炸�A���̏h�����ɂ́A�ǂ���獡�܂łɑS���Ȃ������悤�ȐV�����l�������Ȃ���Ζ����̂悤�ł���B

���̂悤�ɂ��܂�ɂ�����ȉۑ�ł��邽�߁A�����̕��ł������n�[�h���������āA�Ƃ肠�����u��������ł���������v���Ƃ����ł���Ηǂ��A�Ƃ������Ƃɂ��悤�B

�܂�u�l�H�m�\���nj��ł��Ȃ����ϗ̓��f���v�Ƃ������̂��A���Ȃ��Ƃ��l�����Ƃ��Ă��������ł�������悭�A���̍ۂɂ͕K�����������̐l�Ԃ̒��ϗ͂����̂悤�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ̏؋��͎����Ȃ��Ă悢�A�Ƃ���̂ł���B

�Ƃɂ�������ƂȂ�l������A�C�f�A����ł�������A���Ȃ��Ƃ����̏h���͐�ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����͏ؖ����ꂤ��B���̂��߂����������̂��l���o���邩�ۂ��́A�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̑�����q�����c�_�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B

�܂�����͍��{�I�ȓ��Ȃ̂ŁA����������\�ɂ��铚��������Ȃ�A����͐l�H�m�\�ɂ��nj���ނ���b�S�̂̌���łƂȂ�͂��ł���B���炭����͍���A�ǎ҂����̎�̖��Ɏ��g�ލۂɂ��V�����v�l�p�^�[���̎�{�ƂȂ��āA���̃C���[�W�͈ꐶ���Ɏc�葱���邩������Ȃ��B

���̂悤�ɒ��߂�ƁA�܂��Ɉȉ��̐��y�[�W�͖{���̋c�_�S�̂̈��̓V���R�ŁA�����ŏ��Ă邩�����邩���A�l�ԂƐl�H�m�\�̍ŏI�I�ȏ��s�����߂邱�ƂɂȂ�̂ł���B

�|�p����Ɋւ��������̌o���@��

����ɂ��Ă���͂肱�̓��̃n�[�h���͔��ɍ����A���܂��ɂ����ł͉�����ΐ푊��Ƃ��āu�����ɔ��B�i�������l�H�m�\�v���l����ȏ�A�l�ԑ��Ƃ��Ă�����ɑΉ����邽�߂ɁA�������Ƃ�������炢�͐ݒ���������Ă�������邾�낤�B

�����ŁA�|�p����Ɋւ��Ă�����A�Â����特�y�w�Z����p�w�Z�Ō����Ă��Ă��鎟�̂悤�Ȍo���@�����؋��Ƃ��č̗p���A��������̓����������邽�߂Ɏg���Ă݂����B

����͂ǂ��������̂��Ƃ����ƁA���炭����͐̂��特�y�w�Z����p�w�Z�Ŋ��x�ƂȂ������Ă������Ƃ����A�u�^�̔��Ƃ������̂́A���S�ɐ��������̂��ق�̋͂��ɕ��������ɐ��܂�邱�Ƃ������v�Ƃ������Ƃł���B

���ۂɑ����̌|�p��i���A�{���Ȃ�s���a���ł���͂��̉��������̈ӂɍ����邱�ƂŁA�}�S�̍�i�ł͋y�ׂȂ��������������o���Ă���B�����Č|�p�w�Z�ł͑����̗D�������u�N�̍�i�͊����ɐ��m�ɒ��a���Ƃ�Ă��Č��_���ׂ��_���ǂ��ɂ��Ȃ����A�P�ɂ��ꂾ���ŁA�^�̌|�p�Ƃ��Đl�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ƃ����䎌�ɋ�������Ă������̂ł���B

�܂�����ȍ����Șb�łȂ������ƈ�ʂ̘b�Ƃ��Ă��A���܂�ɂ����������Ăǂ̃p�[�c�ɂ����_�����Ȃ����l�Ƃ����̂́A�ӊO�ɐl�C���o���A�ނ���ǂ����ꂩ�������������E���āA�{���Ȃ���ꂽ���_�ƂȂ�͂��̕����������Ă��������A�������ă`���[���|�C���g�ƂȂ��Đ��Ȑl�C���A�Ƃ������Ƃ����ɑ����̂ł���B

����ɂ���͐헪��p�̏ꍇ�ɂ��Ă������邱�ƂŁA�헪��p�̏ꍇ�A�o�������S�ɋ��ȏ��ʂ�̃o�����X�̂Ƃꂽ�헪�őg�ݍ������ꍇ�A�ύt��Ԃœ����Ȃ��Ȃ��āA�P����ԂɊׂ��Ă��܂��B

�����Ă��������ꍇ�ɂ́A�ނ��������̈ӂɐ헪���������炸�炷���ƂŁA�����Α叟����������̂ł���B�܂�u����v���Ȃ��ꍇ�ɂ́A����ɂ͉��̓������N���炸�A�̈ӂɁu����v����������ɂ��ꂪ����I�ɏ����킯�ł���B�v����ɂ��ꂪ�V�Ԗڂ̏؋��ł���A���������

�؋��V�E�@�l�Ԃ�������^�̔��́A���S�ɐ�������Ԃ��ق�̋͂��ɂ��炵�����Ɍ����B

�Ƃ������ƂɂȂ�B

�u�g�`�p�^�[�����͂��ɂ��炷�v�Ƃ����C���[�W

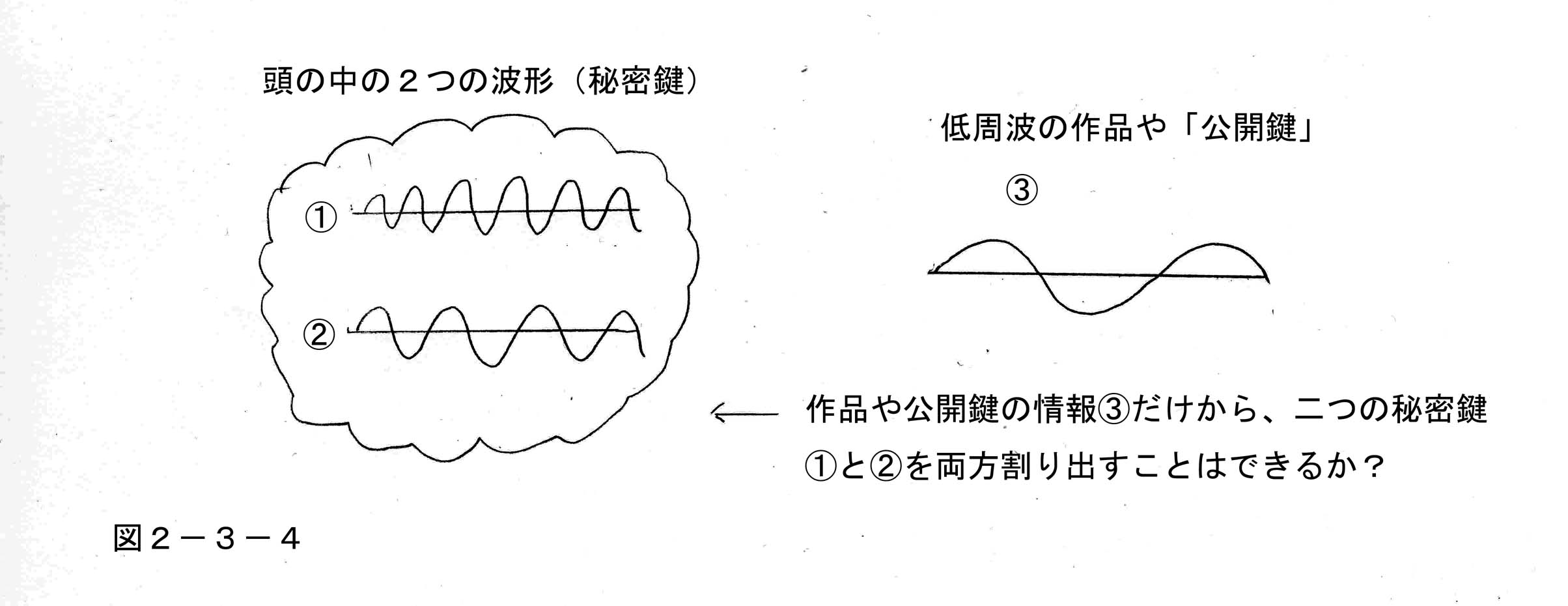

���������������؋����������ƂŁA��̉����\�ɂȂ�Ƃ����̂��낤���B���͂���Ȃ��Ƃ������o�����̂́A�����̐��E�ł͔g�Ɋւ��āA�Â�����m���Ă���ʔ������ۂ�������āA��������܂��g�����Ƃł��̓����������鎅���������邩��ł���B

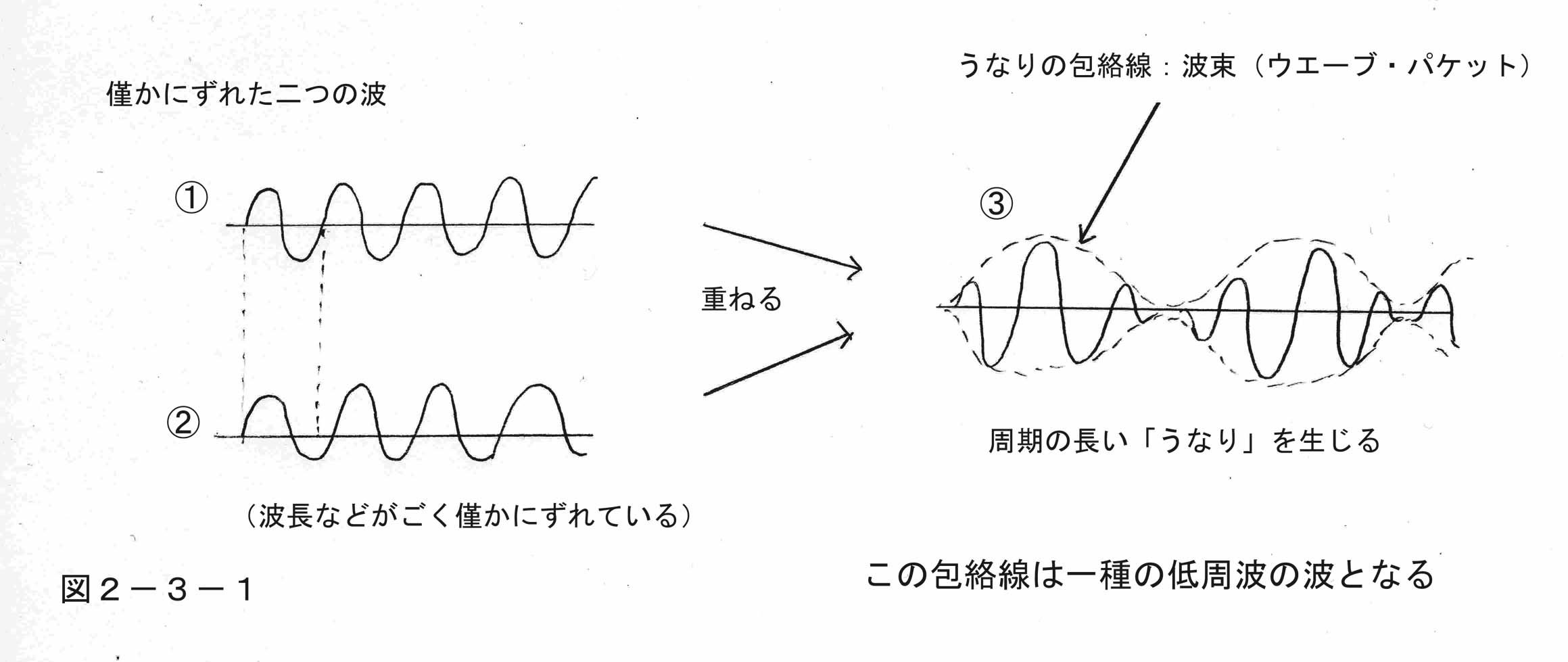

����͂ǂ��������ۂ��Ƃ����ƁA���̐}�̂悤�ɁA�܂���̔g��p�ӂ���B�����@�ƇA�͂قƂ�Ǔ����g�Ȃ̂����ق�̋͂��Ɉ���Ă���A���҂̔g����U�������ׂ�ƁA���̒l���ق�̋͂��ɂ���Ă���Ƃ���B

�����Ă�����̔g���d�˂Ă��ƁA�s�v�c�Ȃ��ƂɈ��̂��Ȃ�̂悤�Ȃ��̂��āA�}�̂悤�ɔg�S�̂����̔�r�I���������ŋ����Ȃ�����キ�Ȃ����肷��̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���́u���Ȃ�v�͇B�̂悤�ɂ��̕����`���Ă��ƁA���ꎩ�̂����̎����̒����g���`�����Ă���A�v����ɂ��̂悤�ɂQ�̔g���ق�̋͂��ɂ��炵�ďd�˂Ă��ƁA�I���W�i���ׂ̍��������̔g�Ƃ͕ʂɁA�����Ǝ����̒����ʂ̔g�����ݏo����Ă��܂��̂ł���i��ʂɕ����ł͂��̕���ō\�����������̒����g���u�g�����E�G�[�u�E�p�P�b�g�v�ƌĂ�ł���A����͗ʎq�͊w��j�����w�ł��d�v�Ȗ������ʂ����Ă���j�B

�v����ɔg�Ɂu����v������Ă��Ƃ��̂悤�Ȃ��Ȃ肪��������Ƃ����b�Ȃ̂����A���̂�����ŃJ���̗ǂ��ǎ҂͂��z����������������Ȃ��B�܂肱�̂��Ȃ���u���v���ƍl����A��قǂ́u���̓I���W�i���̐������p�^�[�����ق�̋͂��ɂ��炵�����ɐ��܂��v�Ƃ����b���A���̂悤�ɓ�̔g�����炷���J�j�Y���ő�������̂ł͂���܂����A�Ƃ����킯�ł���B

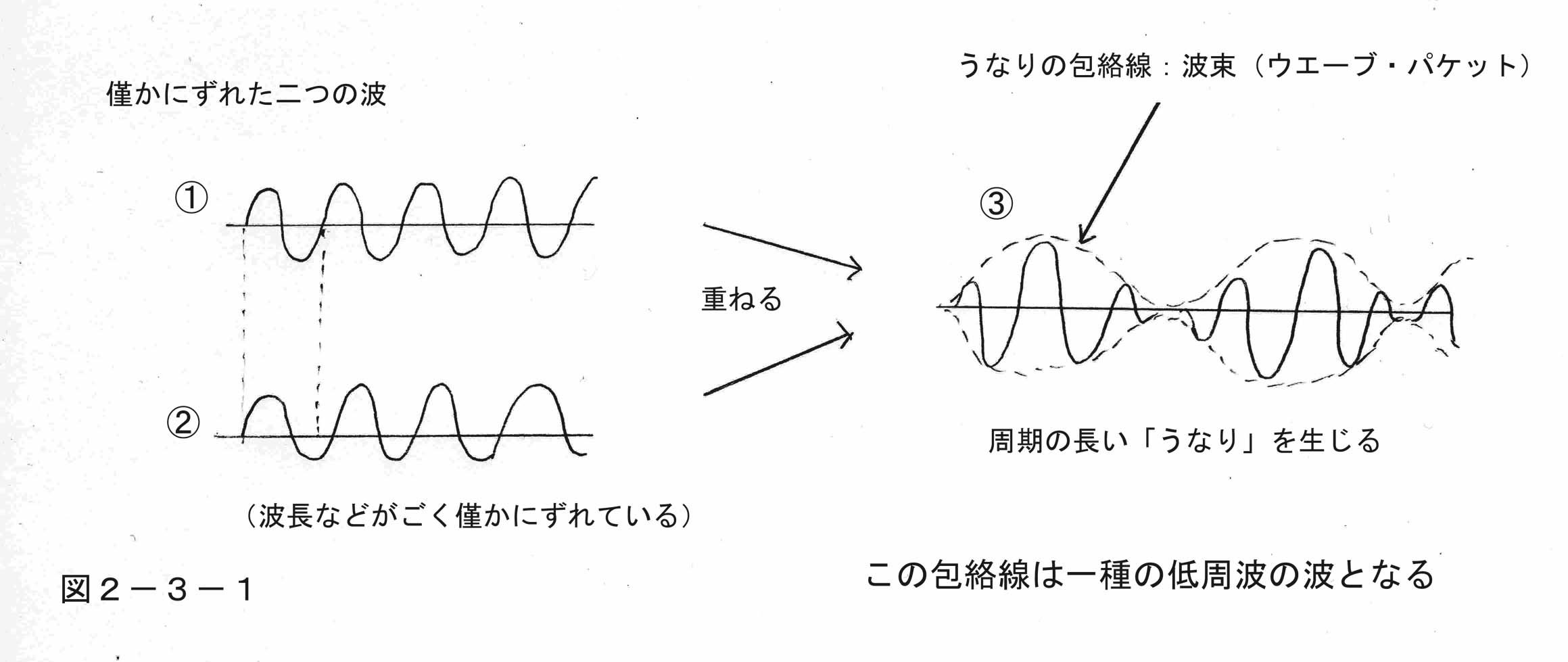

FM�����ɂ��g���邱�̌���

���́u��̔g���d�˂�Ƃ��Ȃ����v�Ƃ����s�v�c�Șb�ɂ��ẮA���߂ĕ������Ƃ����ǎ҂����������낤���A�܂��j�����w�Ŏg����Ȃǂƌ�����ƁA��������I�Z���X����͉������b�̂悤�Ɏv������������Ȃ��B���������͂���͈ӊO�ɂ����̐g�߂ȂƂ���ʼn��p����Ă���B�����FM�����̓d�g�ł���A���y�����ꂢ�ȉ��Œ������߂ɂ��̓������g���Ă���̂ł���B

������FM�������̂ɂ͓���I�ɐڂ��Ă��邪�A���̎d�g�݂�m���Ă��邩�ƌ�����ƁA�����Ɠ�������l�͂��܂肨�炸�A���̃��J�j�Y���̒��ɂ͏��߂ĕ����悤�ȈӊO�Șb�����Ȃ��Ȃ��悤�ł���B

�Ⴆ��FM�ł͕����ǂ��A���e�i���瑗��o���Ă���d�g�́A���͌��̎��g���҂�����̓d�g����ɑ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̎��g���͈ӊO�Ȃ��Ƃɕ������e�̉����M���ɉ����Ăق�̋͂��ɂ������炸���`�ŕϓ����Ă���A���������d�g�������ǂ��瑗���Ă���̂ł���B�i��������FM�́uF�v�́u���g���iFrequency�j��ϓ��E�ϒ�������v�Ƃ������Ƃ̓��������Ƃ������̂ŁAAM�́u�U��(Amplitude)��ϓ��E�ϒ�������v�Ƃ������ƂƍD�ΏƂ��Ȃ��Ă���j

���������Ƃ�FM��M�@�̑��ɂ́A���̃t�B���^�[�Ƃ��āA�҂�������̎��g���ǂ���őS�������ϓ����Ȃ����̔g���p�ӂ���Ă���B�����Ď�M�@�����ŗ��҂��d�˂Ă��ƁA��M�@�̓����Ő�قǏq�ׂ��悤�Ȓ���g�́u���Ȃ�v���������A����ꂪ�X�s�[�J�[�Œ����Ă��鉹���M���̉��g�́A������o�ē���ꂽ�g�Ȃ̂ł���B

�܂肱�̃V�X�e���͂܂��ɐ�قǂ́u�ق�̋͂��ɔg����U���������ꂽ�g���d�˂�ƁA���Ȃ�̂悤�ȕʂ̔g��������v�Ƃ����b����{�ɂ��Ă��邱�Ƃ��킩�邾�낤�B�i�]�k�����AFM�����@�͑��퓖���ɂ́u�X�[�p�[�w�e���_�C�������@�v�ƌĂ�Ă����B���̏ꍇ�́u�X�[�p�[�v�͎����X�[�p�[�Ȃǂ̂悤�Ɂu�d�˂�v�̈ӂŁA�v����Ɂu�w�e���v���قȂ���̔g���u�d�˂�v�Ƃ������ƂɂȂ�A�܂��ɂ��̍\�����̂��̂�\�����閼�̂������킯�ł���j�B

�����Ă����ł���ꂪ���ڂ��ׂ����Ƃ́A���̂��Ȃ�ɂ�����g�̔g���A�I���W�i���̓�̔g�ɔ�ׂĂ��Ȃ�Ⴂ���g���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B�܂肱�̃��J�j�Y���͎��g���������������ɉ��p�ł���̂ł���B

FM���W�I�͂��̗ǂ���ŁA����ł���I���W�i���̓d�g�͐��\MHz�P�ʂ̍����g�̔g�����A�X�s�[�J�[����o�Ă��鉹�g�̎��g���͂����������\�`���SHz�̒���g�̔g�ł���B���̂��ߎ��g���������ׂ�A��҂͑O�҂�10�`100�����̂P�ɉ������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�����Ƃ�������FM�̃V�X�e���̏ꍇ�A���̂悤�ɍ����g�̓d�g�������g�̉����M���ݏo�����Ƃ��A�ꋓ�ɑS�Đ�قǂ̂��Ȃ�̃��J�j�Y�����g���čs���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���ۂɂ͎��g����������ߒ��̂����ꕔ�ł�����g���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B����͌�����FM��M�@�ł́A���̂悤�ɕ����I�Ȏg�p�ɗ��߂��������W�I�Z�p��̃����b�g���傫�����߂ŁA���ۂ̎�M�@�̍\���͂����������낢��Ȏ���ł����������G�ł���B

���������̋C�ɂȂ肳������A�����g�̓d�g���d�˂Đ����邤�Ȃ�𗘗p���āA��������ꋓ�ɒ���g�̉��g�M�������o�����Ƃ͌����I�ɂ͉\�ł���B�����Ĉȉ��̘b�ł͈��̎v�l�����Ƃ��Ă��̃��J�j�Y�����g���̂ŁA�ނ��낻�̂悤�ɏ����֒����ĒP�������ꂽ�C���[�W�ő����������b�͂킩��₷���B�����ŏ�̘b���A�v�l�����p�ɒP���������`�ł��炽�߂Đ������Ă������B

�܂��p�ӂ���̂́A�݂��ɂ����͂��ɂ��ꂽ��̔g�i���Ɏ��g���͔�r�I�����j�ł���B�����̂����̈���͕����ǂ��瑗����d�g�ŁA����͔g������g���������͂��Ɍ��̎��g�����炸��ĕϓ����Ă�����̂ł���B�܂���������͈��̎��g���i�����ǂ̌��̎��g���Ɠ������́j�ŐU���𑱂���P���Ȃ��̂ł���A���ꂪ��M�@�̒��Ƀt�B���^�[�Ƃ��ėp�ӂ���Ă���B

�����Ă��������M�@�̒��ŏd�˂Ă��ƁA���Ȃ�̂悤�ɑS���ʂ̔g���̒����g������āA���ꂪ����g�̉����M���ƂȂ�A��قǂ́u����̕ϓ��v��K�ɐݒ肷�邱�ƂŁA���݂ȉ����M���̔g�`�����o�����Ƃ��ł���B

����������̂����S����炸�A�����ǂ̃A���e�i���瑗����d�g����͂���̎��g���҂�����̑S���ϓ����Ȃ����̂������Ƃ���A���̎��ɂ̓X�s�[�J�[�͐Î��ۂ������邱�ƂɂȂ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�v����ɑ��肽�������M���̓��e�ɉ����Č̈ӂɂ������邱�ƂŁA���߂ĉ�����̂ł���A���̂���������Ȃ��d�g�������瑗���Ă��A�����M���͐��܂ꂸ������ԂƂȂ�킯�ł���i�Ȃ�����͋t��ɂƂ�m�C�Y�����炷���߂ɉ��p�ł���B�܂�������R�E�ɉ����G���d�g�������Ă��A���ꂪ���̂悤�ɕ��G�ɐU������ω����������ȓd�g�łȂ�����AFM�͂�����G���Ƃ��ďE��Ȃ��̂ł���j�B

������FM��M�@�͂��낢��Ȏ���ł����������G�����A�����ł͈ȉ��A���̒P�������ꂽ���f���̕����uFM���f���v�ƌĂԂ��Ƃɂ���̂ŁA���̓_�͂��������ꂽ���B

���̃��J�j�Y���̉��p���l

����ɂ��Ă����̏��قǂ̏؋��u�V�v�̐����ɏƂ炷�ƁA���Ƃ��҂�����ł͂���܂����B�܂��̔g�̊Ԃɂ��ꂪ�S�����݂��Ȃ���Ԃ́A���傤�ǐ�قǂ̌|�p�w�Z�́A�P�Ȃ鏬���ꂢ�ɐ����Ă��邾���̗D�����̍�i�̂悤�Ȃ��̂ŁA����ꂪ����������蕷�����肵�Ă��A���傤�Ǐ�̘b�̖�����Ԃ̎��Ɏ��ĉ��̊��������܂�Ȃ��B

�Ƃ��낪������͂��ɂ��炵�Ă��ƁA��̔g�����Ȃ���ď��߂ĉ�����n�߂�悤�ɁA�l�Ԃ͖{���̔��Ƃ������̂�������̂ł���B

�v����ɂ����������J�j�Y���̑��݂����肷�邱�ƂŁu�^�̔��́A�����ɒ��a�̂Ƃꂽ��Ԃ��ق�̋͂��ɂ��炵�����ɐ��܂��v�Ƃ����A�Â�����̌o���I�������A�܂��ɂ��́u����v�̌`�ł�����ƃC���[�W�ł��邱�ƂɂȂ�킯�ł���B

���������̃��J�j�Y���������{���̗��R�́A���_����Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�ނ��낱�ꂪ��قǂ̓����������邽�߂Ɏg����Ƃ������Ƃł���B

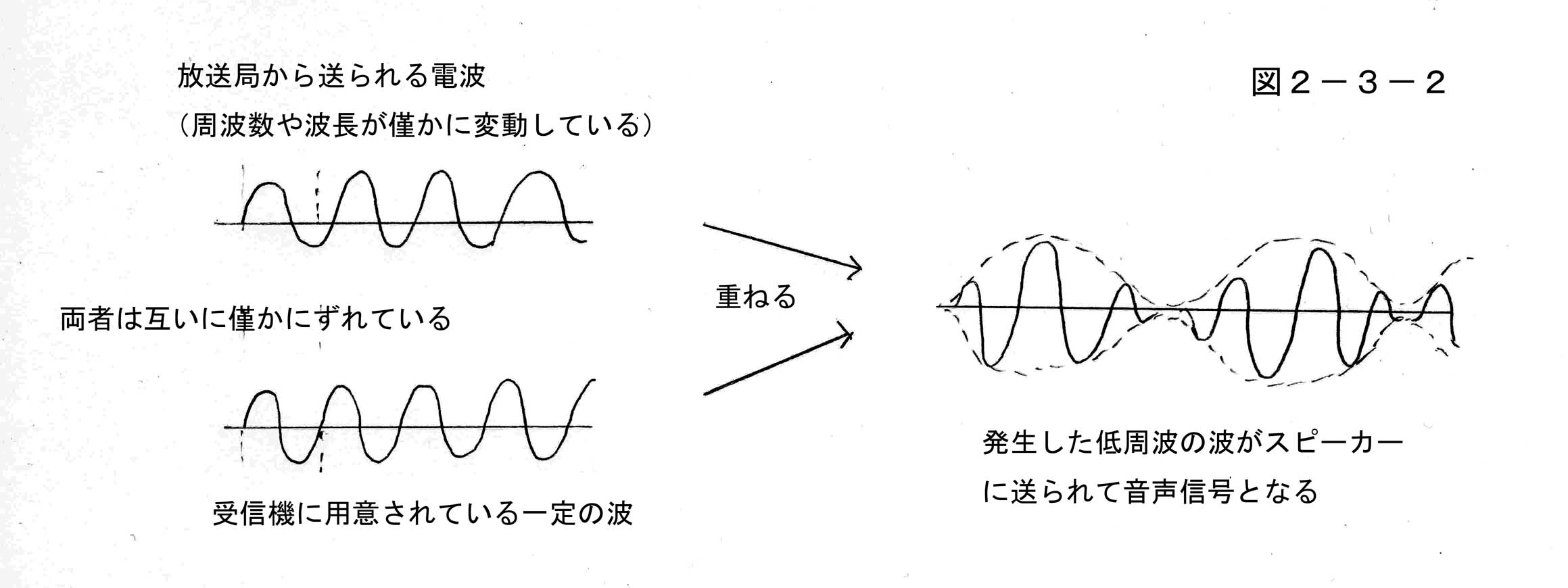

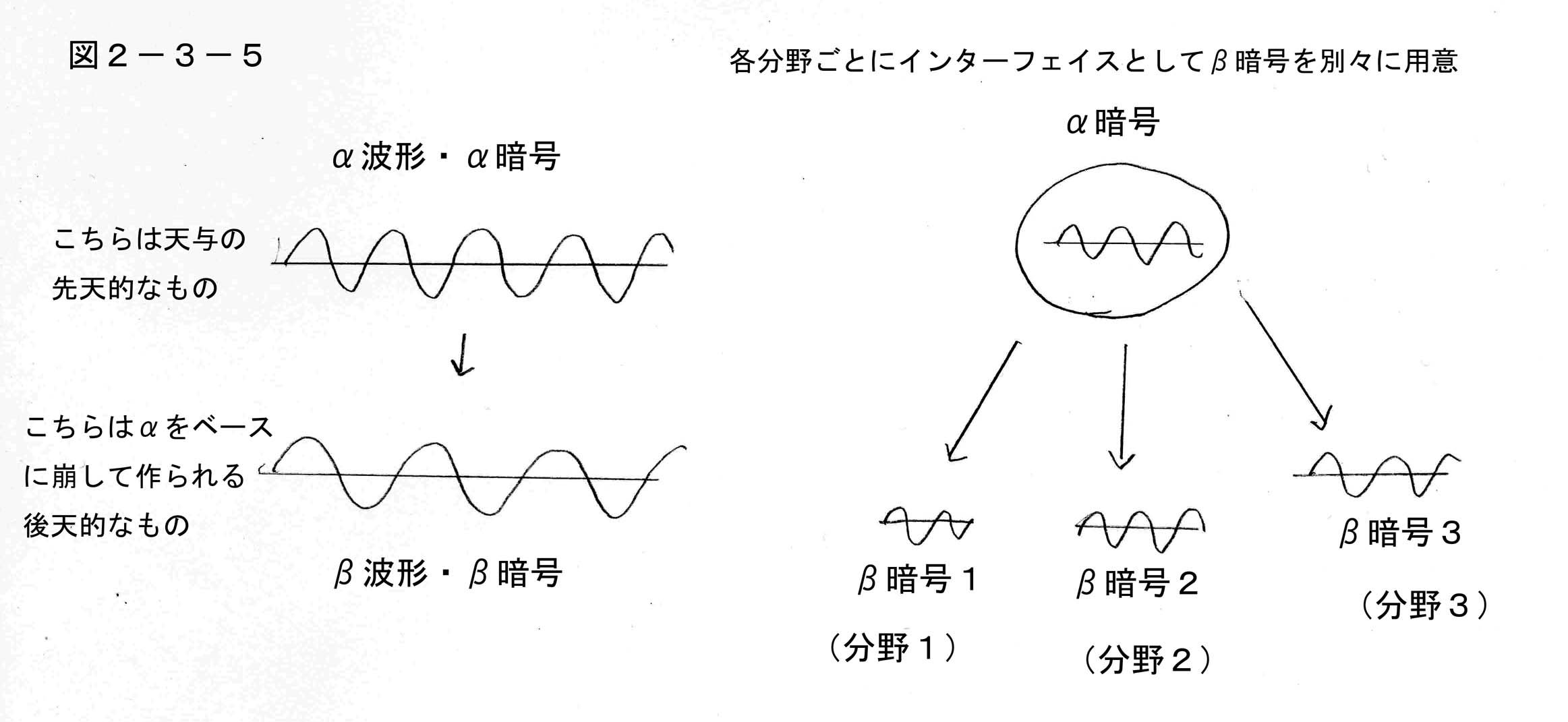

�ł͂��̂���܂����q�ׂĂ݂悤�B���̏ꍇ��قǂ���q�ׂĂ���悤�ɁA��ȉƂȂǂ̓��̒��ɂ͓�̔g�`�A�܂�I���W�i���̌ŗL�g�`�ƁA������ق�̋͂��ɕ������g�`�̓�������āA�����̒��ɈÍ����B����Ă���B

�����Ă�����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA���Ȃ����悤�ɂ��ăA�E�g�v�b�g�Ƃ��Ă̌|�p��i�����܂��킯�����A�����ŏd�v�Ȃ̂͂�����u�g�`�p�^�[���v�Ƃ����C���[�W�Ō����Ƃ��A��ȉƂ̓��̒��ɂ�����͔̂��ɍׂ����g�����A����ɑ��ăA�E�g�v�b�g�ł���|�p��i�͂���������Ȃ�e������g�̌`�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B

����͌��t��������A���Ƃ���҂̒��ɈÍ���܂܂�Ă���Ƃ��Ă��A���̏��ʂ͍�ȉƂ̓��̒��ɂ���^�̈Í��ɔ�ׂĂ��Ȃ菬�����Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�����Ă���ꂪ���p�������Ǝv���̂͂܂��ɂ��̓_�ł���B

�܂肱�̃A�E�g�v�b�g�Ƃ��Ă̍�i�O�����f����ۂɂ́A�e���̓��̒��ł��̒���g�̑��ɑΉ��ł��邾���̐��x�ŌŗL�g�`�p�^�[����Í����p�ӂ���Ă���A�\���ɂ��ꂪ�����āA����𖼍�Ɣ��肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł���B

�@�@�@�@�@

����̓I�ɂ͎��̂悤�ɍl���Ă݂悤�B�܂�|�p�Ƃ������Ă���ŗL�g�`�͍ו��܂œ��O�ɍ�荞�܂ꂽ���I�E�Ȃ��̂����A����ɔ�ׂ�ƒ��O�������Ă��锻��p�̒���g�̔g�`�́A�����Ə��Ȃ����ʂō����܂��Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�N�ł������Ƃ��ł���B���̂��߉����l���̑�O���������̂̒��Ɏ����Ă��āA���Ȃ������ɂ��ꂪ�e���̓��ŋ�����d�|���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��A�\���ɉ\�ł���B

�����ł��̒���g�̔g�`���A�N���������Ă���u���J���v�ƍl����ǂ����낤�B����͔閧���Ƃ͈Ⴄ����g�̂��̂Ȃ̂ŁA������g���Ă���i�ݏo�����肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��������i�̗ǂ������肷�邾���̌��J���Ƃ��Ă͏\���Ɏg����̂ł���B

����͊��o�I�ɂ͗Ⴆ���傤�ǁu���������ǂ߂邯��ǂ������Ȃ��v�Ƃ�����ԂɈꖬ�ʂ������̂����邩������Ȃ����A�Ƃɂ�����O�����F����̒��Ɏ����Ă���A�|�p�Ƃ�����𐢂̒��ɑ���o���Ă��A�����Ƃ����吨�̐l�Ԃɖ���ł��邱�Ƃ��킩���Ă��炦��킯�ł���B

���̈Í����O���犄��o���邩

�����������ƂɂȂ��Ă���ƁA�l�H�m�\�����̈Í�������o�����߂̍\�}�����{�I�ɕς���Ă���̂ł���A�����FM���f���̘b�ɒu��������Ƃ킩��₷���B

�܂肱�̏ꍇ���̉ۑ肻�̂��̂��u�������g�E�����M���i�܂肹���������\Hz���x�̒���g�̉��g�̔g�`�j�������^�����Ă���Ƃ��A���̏������I���W�i���̓�̔g�`�i�܂荂���g��MHz�P�ʂ̓d�g�̔g�`�j�𗼕��Ƃ������Ɋ���o�����Ƃ��ł��邩�v�Ƃ�������ɒu����������̂ł���B

���_���猾���A���ꂾ������I���W�i���̓�̔g�`���Ɋ���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�m���ɂ��̏ꍇ�A������̍����g�̔g�`�̂����̈�����킩���Ă���A����ƒ���g�̔g�`���ƍ����āA�������������o�����Ƃ͂ł���B���������̃��f���ϗ͂ɉ��p�����ꍇ�A�����g���̔g�`�͗����Ƃ��l�Ԃ̓��̒��ɂ����Ă���������m���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂Łi���͂��̓_��FM����M�@�̘b�Ƃ͏����Ⴄ�j�A���̗������Ɋ���o�����Ƃ́A���ꂾ���ł͌����I�ɕs�\�Ȃ̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ł͋�̓I�ɂǂ���������������ڂ������Ă݂悤�B�܂��l�H�m�\�ł��̈Í�������o�����Ƃ���ۂɂ́A�f�[�^�Ƃ��ē���ł���̂́A�A�E�g�v�b�g�Ƃ��Ă̍�i���̂��̂��A���邢�͒��O�ł����ʑ�O����f�[�^�̎悵�����J���ł���B

�O�҂̕��͉����̔z��p�^�[���͂���Ηǂ����A��҂͂����K�v�Ȃ�吨�̒��O�̔]�ڑ���@��ɂ����ăf�[�^���̎悷��悢�B

��҂̏ꍇ�������Ɉ�l�������̃f�[�^�ł́A�]���Ɍ���ꂽ���������ɑ�������̂�����肷�邱�Ƃ͓���B�Ⴆ���鉹�y���������̔]���̔������A�ʂ����Ă��̋Ȃ��������ĉ����������߂Ȃ̂��A����Ƃ��������̐l�̉ߋ��̐l���ő厖�ȏu�Ԃɂ��܂��܂��̋Ȃ�����Ă��āA���̋L�����ĂыN�����ꂽ���߂Ȃ̂��́A������ʂł��Ȃ�����ł���B����������ł����\���l���̃f�[�^���ƍ����ċ��ʕ����Ȃǂ�o���Ă����A���̍ő���̌`�Ō��J��������o�����Ƃ͏\���\���낤�B

�]���̃��f���Ȃ�A���ꂾ���̃f�[�^������A�������ɏ\���ɓ��̒��̔閧��������o�����Ƃ��ł���͂��ł���B�����������̃��f���ł͂����͍s���Ȃ��B

�����̏ꍇ�ɂ́A�閧���ƌ��J���ׂ͍�����x�ɑ傫�ȊJ���������āA�A�E�g�v�b�g�̍�i����J���ɂ́A���ΓI�ɏ��Ȃ����ʂ����܂܂�Ă��Ȃ����Ƃ��ő�̓����ł���B���̏��ʂ̍��͑傫���AFM���f���̗���Q�Ƃ���ƁA���҂̐��x�ɂ�100���{���x�̊J�������邱�Ƃ��A�������ʂɂ��蓾�邱�Ƃ��낤�B

�����Ă����ł��ꂪ�{���I�Ȗ��Ƃ��Č���Ă���B�܂肻���̃f�[�^�����ł́A�|�p�Ƃ̓��̒��̔閧��������o�����߂ɂ͏��ʂ���ΓI�ɕs�����A�����I�ɂ��̊���o���͕s�\�ƂȂ��Ă��܂��̂ł���B�i�������Ƃ��Č��Ă��A���̃f�[�^���������g���Ȃ��ꍇ�́A�����������O�E��O���̌��J��������o��������܂ł����x���Ǝv����B�j

����ł͌|�p�Ƃ̓��̒��̔閧�����A����@��Œ��ڊ���o�����Ƃ͂ł��邩�Ƃ����ƁA���̏ꍇ�͈�ʑ�O�̌��J���Ƃ͈���āA��{�I�ɔ팱�҂���l�����p�ӂł��Ȃ����Ƃ��l�b�N�ɂȂ�B���̂��߂��Ƃ��]���@��Œ��ڒ��ׂĂ��A���ꂪ�{���̔閧���Ɋ֘A�������̂��A����Ƃ��P�ɑn�������Ƃ͖��W�ȁA�|�p�Ƃ̌l�I�ȋL���Ɋ�Â�����I�ȏ�Ȃ̂����A��l���̃f�[�^�����ł͂ǂ��ɂ����ʂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B

�v����ɁA���̃��f���̏ꍇ�ɂ́A�ǂ̃��[�g����s���Ă��A�Ȍ|�p�Ƃ̓��̒��̔閧�����Q�����Ɋ���o�����Ƃ͌����I�ɕs�\�ƂȂ��Ă��܂��̂ł���B

���J���͂ǂ����܂ꂽ

�Ƃ�����ȏ������ƁA�ǂ��������͂��ɗ~�����������̂�T�蓖�Ă��悤�ł���B�܂肱�̏ꍇ�ɂ͌��J�������\�����̒��ɂ�܂���Ă��Ă��A�l�H�m�\�͂�����g���Č|�p�Ƃ����閧��������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�ɂ�������炸�A�|�p�Ƃ���i�𐢂̒��ɑ���o���ƁA��O�͌��J�����g���Ă����Ƃ��ꂪ����ł��邱�Ƃ𗝉��ł��A��قǂ̃W�����}�͂����ƃN���A�����̂ł���B

�Ȃ������������J�����ǂ����Đl�ԑS���̓��̒��ɐ��܂ꂽ�̂��Ɋւ��ẮA�ȑO�ɂQ�|�P�ň��̉Ȋw�I�Ȃ��Ƃ��b�Ƃ��ďq�ׂ����Ƃ��A�����̈�̃q���g��^���邩������Ȃ��B

����͉����������Ƃ����ƁA�l�Ԃ��i���̉ߒ��łȂ����y�Ȃǂ́u���v�Ƃ������o�B���������̘b�������B�܂�l�ނɂƂ��ĕ����␔�w�Ȃǂ̔閧���́A�푰���₪�Č��ɂ܂œ��B������قǂ̏d�v�Ȃ��̂ł��邽�߁A�{���Ȃ�Ύ�S�̂Ƃ��Ď���ĂĂ����ׂ����̂ł���B�Ƃ��낪���̍��x�ȈÍ��͕����������B�ȏ�Ԃł͂��܂���ɗ������A���̎�����͓��̓I�Ȏ�҂Ƃ��ē�������₷���B�����ł��̑厖�ȈÍ������ƌn�����ĕی삷�邽�߁A������|�p��i�Ƃ����ʂ̃`�����l�����犴�m�ł���悤�ɂ��A�S�������̊��o�����悤�i�������A�Ƃ����b�ł���B

���̏ꍇ���J���͂܂��ɂ��̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�킯�ŁA���t����������̌��J���͍ŏ����炻���p�̂��̂Ƃ��č���A�閧���Ƃ͑S���̌`�Ői�����W�������̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�B

����������Ɋւ��Ă͕ʂ̍l���������藧������B�܂�}�f�ȍ�ȉƂ��ʂ̐l�Ԃł��A�m���ɐ��x�͋ɒ[�Ɉ������̂́A��{�I�ɂ͌|�p�Ƃ̔閧���Ɠ������̂��ꉞ�͓��̒��Ɏ����Ă���͂��ł���B���̂��߂����̍ו����̂Ăđ�܂��ȊO�`�����𒊏o����A���̍ő���I�����͑����̐l�Ԃŋ��ʂ��Ă���A���ꎩ�̂�����g�̌��J���ɂȂ�A�Ƃ����l���������藧���Ȃ��͂Ȃ�����ł���B

��������قǂ̂悤�ȉ��߂̕����A��ǂ�h�����߂ɂ͊m�����������A���̊ϓ_����͂�������̂��������悢�B�������ʂ��̍l�����͒P���Ȃ̂ŏ_��ɖR�����Ƃ�����_������A���̂��ߗ��҂����炩�̌`�őg�ݍ��킹�āA���f���̃X�y�b�N�s�������Ă��悢��������Ȃ��B

���Ƃ��Ƃ��̃��f���͊�{�\�����P���Ȃ̂ŁA�K�v�ɉ����Ċe���������ƍI���Ȍ`�ɉ��ǂ��Ă���{�I�Ȕ\�͎͂����Ȃ����݂�����B���̂��ߓǎ҂��ނ�����̃Q�[���Ƃ��āA���낢��ȉ��nj^�o�[�W�������l���Ă݂�Ɩʔ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�l�Ԃ̍�ȉƂ̉��l�͍Ō�܂Ŏc�邩

����͂Ƃ������A����ɂ���āA���܂Ől�ޑS�̂ɂƂ��Ă̖�肾�����u�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̑�����������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������O���A���ꂩ����������\�����o�Ă����킯�ł���B

����Ɍ����ƁA�����l�Ԃ̒��ϗ͂����̂悤�ȃ��J�j�Y���������ꍇ�ɂ́A�P�ɂ��̔閧�Í��̊���o���������I�ɕs�\�ł��邾���ł͂Ȃ��A�����Ɛ[���N�w�I�ȃ��x���ł��A�l�Ԃ̌|�p�Ƃ̈Ӌ`��ۏ��錋�_��������Ă���̂ł���B

�����������̍l�����ɂ��A�|�p�̉��l�͒P�ɐl�Ԃ����g���ɓ��������ł͂Ȃ��A���̔��̉��ɂ��鉽�����A���w��F���̒����ɒʂ���u�_�̈Í��v�ɂȂ����Ă���A�Ƃ������Ƃ������A���̋��ɓI�ȉ��l���Ƃ������ƂɂȂ��Ă����i�P�ɍ��g���⋻���邾���Ȃ�A�M�����u���̃g�[�i�����g����A�ꍇ�ɂ���Ă͖ł��\���ɑ�p�ɂȂ邾�낤�j�B

�܂肻��͐��w�E������헪��p�Ȃǂ̂��낢��ȕ���ɂ܂������āA�Ƒn�I�Ȓ��ϗ͂̌����Ȃ��d�v�ȈÍ��f������̂ł���A�l�Ԃ̌|�p�Ƃ�����i�ɂ́A���̕З��܂܂�Ă���\�������邩�炱���A�l�ނ͂�������ʊi�Ȃ��̂Ƃ��đ���ł����̂ł���B

�Ƃ��낪���̈Í��́A��{�I�ɔ閧���̑��Ɋ܂܂�Ă�����̂ł����āA����ɔ�ׂ�ƃA�E�g�v�b�g�ł����i�̑��́A�ނ��낻������̓I�Ȑ������ɉ߂��Ȃ��BFM���f���̘b�Ō����A�I���W�i���ׂ̍��������g�̔g�`�p�^�[���̑��ɐ^�̕B����Ă���A�P�Ȃ����g�̉����M���̕��ɂ͂��̈ꕔ�����܂܂�Ă��炸�A��҂��킩�邾���ł͈Ӗ����Ȃ��̂ł���B

�������l�H�m�\�ɂ���ȂƂ����̂́A��{�I�ɃA�E�g�v�b�g�ł����i�̑����p�^�[�����͂��Ă����^�������̂ɉ߂����A�ǂ�قǃr�b�O�f�[�^����g���悤�Ƃ��A���F�͓������ł������g�̉����M���p�^�[���̐��E�̒���������Ă��邾���ŁA���Ƃ��ǂ��܂ŕ\�ʓI�Ɏ������Ƃ���ŁA�Ō�܂Ő^�̈Í��ɂ͂��ǂ蒅���Ȃ��̂ł���B

�܂肱�̃��f���Ɉ˂����A�l�H�m�\�̍���i�͕\�ʓI�ɂǂ�قǎ��Ă��悤�ƁA�ŏ�����ʕ��ɉ߂����A�l�Ԃ̍�ȉƂ̐�ΓI�ȉ��l�⑸���́A���Ƃ��l�H�m�\�������ɔ��B�������E�ł��Ō�܂Ŏ��ꂤ��A�Ƃ������Ƃ����w�I�ɕۏ��ꂤ��킯�ł���B

����ɂ���āA���ɂ��̃W�����}�����郂�f������͍��邱�ƂɂȂ����B�����ĂƂɂ��������������ł�������悢�Ƃ������Ƃ��������߁A�ǂ��������͂��̌���I�ȕǂ��邱�Ƃ��ł��A�Ђ��Ă͐l�Ԃ̒��ϗ͂��l�H�m�\�̖͕�nj���ނ��āA�ŏI�I�ȏ����̉\�����m�肷�邱�Ƃɑ傫���߂Â������ƂɂȂ�킯�ł���B

��̔g�`�̖������S

���č��܂ł̘b�͂��̏d�v�Ȍ��_���}�����߂ɁA�b�̍ו��ɂ��Ă͂��Ȃ�̕������͂�����Č�ɂ��Ă��܂����B�����ŏ��������������Ƃ���ŁA���炽�߂Ă��������ו����������萄�����ĕ���Ă������B

�܂����̓�̔g�`�ɂ��ẮA��قǂ́u�I���W�i���̌ŗL�g�`�v�Ɓu������ق�̋͂��ɕ������g�`�v�Ƃ����q�ׂĂ��Ȃ��������A����͂��������z����c��܂���ƁA���ꂼ��̐��i��������S�ɂ��Ă�������x�������邱�Ƃ��ł���B

�����ł��炽�߂Ă����ɂ��Č��Ă����ƁA���̏ꍇ�A�I���W�i���܂�����Ă��Ȃ����̔g�`�̑����A�{���̈Ӗ��ł̓V�^�̌ŗL�g�`�p�^�[���ł���B�����Ă���͂ǂ��炩�Ƃ����Η₽���������ꂽ���S�ȓV�E�̒��a�f�������̂ŁA�����ɂ͔M���l�Ԃ̏�Ȃǂ͓����Ă��Ȃ��B�����ł������X�I�����g�`�ƌĂ�ł������B

����ɑ��Ă�������́A�ق�̋͂��ɂ��ꂽ�g�`�p�^�[���̕��́A������g�`���x�[�X�ɔM���l�Ԃ̏�Ȃǂ̉e�������ĕ��������̂ŁA����������g�`�ƌĂ�ł������Ƃɂ���B�܂�O�҂͉F���I�ȗ₽���������f�������̂����A��҂ɂ͐l�ԓI�ŔM����O���܂܂�Ă���A���������킹�邱�ƂŐ^�̔��Ƃ������̂����܂�Ă���Ƃ����킯�ł���B�i�Ȃ������ŕ\�L�̋L���Ƃ������������g�����̂́AA��B�Ȃǂ̕����͈ȑO�̋c�_�Ŏg���Ă��܂����̂ŁA����Ƃ̍���������邽�߃M���V�������ɂ����ɉ߂��Ȃ��B���̂��߂�����]�Ȋw�́u���g�v�Ȃǂ̘b�Ƃ͈�؊W���Ȃ��̂ŁA���ӂ��ꂽ���B�j

�����Ă����ŗ��҂��ׂ�ƁA�O�҂����g�`�͋��炭���S�ɐ�V�I�Ȃ��̂����A��҂����g�`�͂��Ƃ��ƑO�҂��x�[�X�ɂ�����͂��ɕ����Đ��܂����̂ł��邽�߁A���炭���S�ɐ�V�I�Ȃ��̂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B

�ނ��낱����͓��̒��œ���I�ɑO�҂��Q�Ƃ��A�l�Ԃ̗���ł�����ǂ������悢���̎��s������s�����ƂŁA���Ό�V�I�Ɍ`���������̂ƍl����������R���낤�B�����Ă����ł��̂悤�Ɍ�҂����g�`�Ό�V�I�Ȃ��̂��ƍl���邱�ƂŁA���̖����͂���Ɋg�債�Đ������邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�Ⴆ��ȉƂ��������R�̕��i�����Ċy�Ȃ̃C���X�s���[�V�������Ƃ��悤�B�Ƃ��낪���̏ꍇ�A�O�҂����g�`�̑��́A�F���̕��ՓI�Ȃ��̂�\�����钊�ۓI�Ȃ��̂ł��邽�߁A�R�̕��i�ȂǂƂ�����̓I�Ȃ��̂��܂܂�Ă���Ƃ͍l���ɂ����B

����ɔ�ׂ�ƁA���Ό�V�I�Ɍ`����������g�`�̑��́A���̋C�ɂȂ�ΎR�̕��i�̈�ۂȂǂƂ������Ȃ��̓I�ȃC���[�W�ł��A�o����w�K�ɂ���đg�ݍ���ł��܂���B�܂�V����^����ꂽ���g�`�����ۓI�����Ďg���Ȃ��Ƃ��A�������̓I�Ȏ��ۂƂȂ����߂����g�`�̑������̃C���^�[�t�F�C�X�̖��������S���Ă���A�ƍl����A�����Ɏ��R�ɔ[���������̂ł���B

����ɂ������琄���W������ƁA���������ꍇ�ɂ͂������̕�������g�`�����ꂼ��ʌɃC���^�[�t�F�C�X�Ƃ��ėp�ӂ��邱�ƂŁA���ʂ����g�`���̕���Ŏg���A�Ƃ������Ƃ��\�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�܂���Ƃ��Ƃǂ̕���ł���A���ۓI�����Ďg���ɂ������g�`����̓I�Ȏ��ۂŎg���ɂ́A�����Ƃ̋��n�����������g�`���K�v�Ȃ̂����A�������������i�߂ĕ�����헪�ȂǁA�قȂ邢�����̕��삲�Ƃɂ��ꂼ�����g�`���P�Z�b�g�ÂʁX�ɗp�ӂ���ǂ����A�Ƃ����킯�ł���B

���̏ꍇ�ɂ͒��S�ɗD�ꂽ���g�`���P����A�����̕���ł��ꂪ�g����킯�ŁA�ߋ��̂�����u���\�̓V�ˁv�́A���̕��������g�`�̒��ŗp�ӂ��邱�Ƃ��ł����l�ԂȂ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����z�������藧�̂ł���B

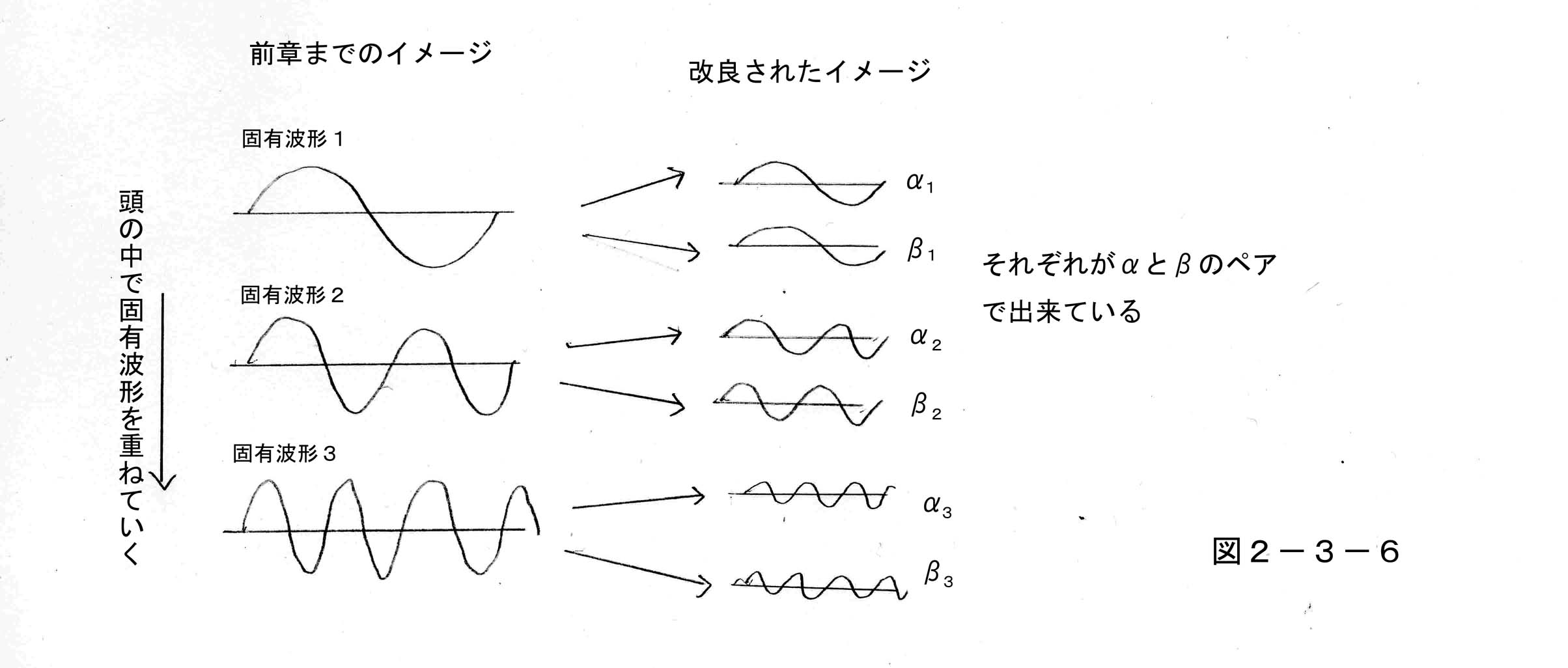

�O�͂܂ł̃C���[�W�Ƃ̓���

�Ƃ���ŏ�̘b�ł����g�`�A���g�`�Ƃ����`�ŕ����̂��̂��l�����Ă��邪�A�������܂ł̋c�_��U��Ԃ�ƁA�����ł́u���̒��ɂ��鉽���̌ŗL�g�`���d�˂Ă����v�Ƃ����`�ŕ����̔g�`���z�肳��Ă����B���������������ƁA�ǂ������҂Ō݂��ɏ����Ⴄ�Ӗ��Łu�����̔g�`�v�Ƃ����C���[�W���g���Ă����ۂ�����A�������Ă��܂����ǎ҂����邩������Ȃ��B

�����������̃C���[�W���Ȃ���̊G�ɂ܂Ƃ߂�͓̂�����Ƃł͂Ȃ��B���̏ꍇ�A�ȑO�̋c�_�ŏo�Ă����ŗL�g�`�����A���̋C�ɂȂ����������ꂼ�����g�`�����g�`�̓�ɕ����ł���A�Ƃ����`�ɘb�𑽏��蒼�����邾���ł悢�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�����ē��ɕK�v���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ʂɂ������������ɕ��������A���܂łǂ���̌ŗL�g�`�P�Ƃ��čl���Ă��Ă悢�Ƃ����킯�ł���B

�Ȃ����̏ꍇ�ɂ��������Ɋւ��ẮA�Ƃɂ������̂悤�ɓ�ɕ����ł���������悢�̂ŁA�K�������u�g�`�p�^�[���v�Ƃ����C���[�W�ɂ������K�v�͂Ȃ��A�����ƒ��ۓI�Ȃ��̂��l���Ă������ւ��Ȃ��B

�Ƃɂ������������ꍇ�A�������g���č����A�E�g�v�b�g����i�̏��ʂ��A�閧���̏��ʂ����������������A�Ƃ�������������������Ă���悢�̂ł���A���̍ۂɂ͐�قǂ́u���g�`�E���g�`�v�Ƃ������́u���Í��E���Í��v�ȂǂƂ����Ăѕ��ɕς��Ă��ǂ����낤�B

�u���炵�ďd�˂�v���Ƃ̂��ȒP�ȃC���[�W�Ɓu�쌀�v

�Ƃ���ł��̂悤�Ɂu�g�`�v�Ƃ����C���[�W�ɂ������K�v���Ȃ��Ƃ����Ȃ�A���邢�͕��n�ǎ҂̒��ɂ́A�����̘b���g���������ł͂킩��ɂ����A���̂��ߐ�قǂ́u����͂��ɂ��炵�ďd�˂�ƍ�i���ł���v�Ƃ������ƂɊւ��āA�������𗎂Ƃ��Ă��ǂ���������ƊȒP�ȕ��n�I�Z���X�ł������ł���悤�ȃC���[�W���~�����A�Ǝv��ꂽ������������������Ȃ��B

�����ŗႦ���钘�q�Ƃ��A���z�Љ�ƌ����Љ�̋��Ԃ̒��ŁA�ǂ�����ΎЉ��ǂ����邱�Ƃ��ł��邩�̎�i��ɂ܂Ƃ߂āA������u��i�v�ɂ���Ƃ����b���l���Ă݂悤�B

�����Ă��̒��҂́A���̐l�ɂ͂Ȃ��˔\�Ƃ��āA���̒��ɗ��z�Љ�̎p�̃C���[�W��V�^�����p�^�[���Ƃ��Ď����Ă����Ƃ���B�Ƃ��낪�����̎Љ�͓��R�Ȃ��痝�z�Љ�Ƃ͈���Ă���A����͓���I�ɒ��ϗ͂ŎЉ��F�����邽�߂̃c�[���Ƃ��ẮA���ڂ͎g���ɂ����B

���̂��߂��̐l�͓��̒������p�^�[�����x�[�X�ɕό`�����āA�����Љ�̎p�Ɏ������`�̂��̂�����Ă�������p�^�[���Ƃ��A����I�ɎЉ��F������ۂɂ͂ނ��낱��������p�^�[�������C���Ɏg���Ă���Ƃ���̂ł���B

�������́A�����Č����Љ�����̂܂ʂ���������̂ł͂Ȃ��A�����܂ł��I���W�i�������p�^�[�������肬��܂ŕό`�����Č����Љ�̎p�Ɏ��������̂ŁA�O����ʎ��I�ɍ�������̂Ƃ͕ʕ��ł���B�܂���������ۂɂ͓��̒��Œ��ۓI�ȕό`�����s����I�ɉ��x���J��Ԃ��čs�����߁A�ǂ����ǂ̂��炢�ό`���������͖{�l���g���o���Ă��Ȃ����A���͂�����S���킩��Ȃ��B

���������҂̂���̕����ɂ́A�u���������z��Ԃ���ǂ�����Ă��邩�v�̏�W���I�Ɋ܂܂�Ă���͂��ł���B���̂��߉����Љ��ǂ�������@�����o�������Ǝv�������ɂ́A���̉��������Ăяo�������Əƍ����A���̕����𒊏o����A����̂ǂ����ǂ��ς���Ηǂ����������яオ���Ă��邱�Ƃ����҂��Ă悢�͂��ł���B

�܂肻������Đ��܂����̂����̏ꍇ�́u��i�v�ł���A�����l����A��̋͂��ɈقȂ�g�`�p�^�[���̒��ŏd�˂邱�Ƃō�i���Y�ݏo�����A�Ƃ������Ƃ��ꉞ�C���[�W�ł��A�ȑO�̘b���킩��ɂ����������n�ǎ҂́A���̂悤�Ȍ`�ŗ������Ă����Ɨǂ���������Ȃ��B

�����Ƃ��ǎ҂̒��ɂ́A�����������ƂȂ�ŏ����炻�������`�Ő������Ă����Ηǂ��ł͂Ȃ����A�ƌ����������邩������Ȃ����A����ɕ����I�ȃ��f�������݂��Ă��邱�Ƃ̋��݂͈��|�I�ŁA���ꂪ�펯�I�ɂ����Ɛ������Ă������A�_���I�ɂǂ����_����Ă��A���ǂ͂����蔲������@���قڕK����������̂ł���i�Ƃ�����肻�������ŏ��Ƀq���g�Ƃ��ĉ��炩�̕����I�ȃ��f�����Ȃ�����A�����������Ƃ͒��z���邱�Ǝ��̂������ɂ͖����Ȃ̂ł���j�B

�܂�����Ƃ͕ʂ̘b�����A������z����c��܂��āA���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă��ʔ����B����́A�������Í������ۂ́u�����v�̕���������Ɨ�������ƁA���͂���͐l�Ԃ̏��̃��J�j�Y���Ȃǂƌ��т��Ă���̂ł͂���܂����A�Ƃ������Ƃł���B

���������ڂ����q�ׂ悤�B�܂��|�p�Ƃ̏ꍇ�ɂ͓��̒��ɓ��퐢�E��荂�����x�������Í��������āA�����������ƂŌ������E�Ɉ����~�낷���߂����Í�����V�I�ɍ����B���������́u�����v�̋Z�p�̒��ɂ́A���ʂ����Í����x�[�X�ɂȂ�����Ȃ��悤�ȍ��x�Ȃ��̂���łȂ��A�ǂ̏ꍇ�ł���ԓI�Ɏg����悤�ȁA��r�I�����I�ŋ��ʐ��̍������̂��܂܂�Ă��邩������Ȃ��B���̏ꍇ��҂������W�߂�A���Í��Ƃ͖��W�ɋ��ʂŎg����A���̓Ɨ����������ł̋Z�p�Ƃ��邱�Ƃ��\���\�ł���B

�����ŁA���̂悤�ɍŒ���́u�����̋Z�p�v���ő���I�ɂ܂Ƃ߂����̂��A���J���Ɠ��l�ɂ�͂��O�S���������Ă���ƍl���Ă͂ǂ����낤�B������������A���܂ł̂悤�ɓ��탌�x����荂���Ƃ���ɂ������Í���������߂Ɏg���̂ł͂Ȃ��A�ނ�����탌�x���̌������E������āA����ɉ����邱�ƂɎg���ƍl����̂ł���B

�܂肱�����������̋Z�p��������A���Ƃ����Í����Ȃ��Ă��A�����������m�ۂ��邱�Ƃň��́u��i�v���A����艺�̕��ɍ��闝���ɂȂ�A�����Łu���v�����܂��Ƃ����킯�ł���i���͂���͐̂���ߌ��Ɗ쌀�̈Ⴂ�Ɋւ��Č����Ă��邱�ƂɎ��Ă���A��ʂɊ쌀�̏��Ƃ������̂́A�������Ⴂ���x���ɂ�����̂߂邱�ƂŐ��܂��ƌ����Ă���j�B

��������Í��Ƃ͂Ȃ����Ă��Ȃ��̂ŁA�^�̈Í������ǂ邱�ƂȂǂɂ͂قƂ�ǎg���Ȃ��B�������v���I�������Í���������߂̋Z�p�Ƃ��Ă͗L�p�ŁA���������Ă�������Í���f������邱�Ƃɖ𗧂��ƂɂȂ�B���̗L�p���͐̂��烆�[���A����̌��p�Ƃ��Č����Ă��邱�ƂƂ���v���A�l�ނ͂��������p�r�ł��̊��o�B�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����킯�ł���B

����͂����܂ł��]�k�Ȃ̂ł����ł͐[����͂��Ȃ����A��ɏq�ׂ����Í��̐����ƏƂ炵���킹��Ƒ����̓_�ŋ����[�����ʓ_�������A�ǎ҂����낢��l���Ă݂�Ɩʔ������낤�B

��������̕��ʂ���̈Í��U���͖h���邩

���Ęb��߂��ƁA�Ƃɂ������̌��Ɋւ��Ă͌��J���̑��݂��ő�̓�肾�������A����͈ꉞ�N���A�ł������ƂɂȂ�B�����Ă��̂悤�����Í������Í��̑g�ݍ��킹�Ƃ����l���������炽�߂Ē��߂Ă݂�ƁA����͍L����ʓI�ɉ�ǂ�h�����߂̗L���ȃ��J�j�Y�����肤�邱�Ƃ��킩��B���ɂ���́u���J���͓��ɑ��݂��Ȃ����A��ǂ̂��߂ɗp�ӂł���f�[�^�̗ʂ͎����㖳���ɏW�߂���v�Ƃ����ꍇ�ɗL���Ȃ̂ŁA�Q�l�܂łɈȉ��Ɍ��Ă������B

���̏ꍇ�ɏd�v�ɂȂ�̂́A��قǂ́u���Í��͐�V�I�������Í��̕����͌�V�I�ɍ����v�Ƃ����b�ł���A�������������i�߂邱�ƂŁA���̈Í��S�̂�����ɉ�Ǎ���Ȃ��̂Ƃ��邱�Ƃ��ł���̂ł���B

���̏ꍇ�A���̕�������V�I�ł���Ƃ������Ƃ́A���t�����������͊w�K���ʂɂ���Ď��X�ɕω����Ă��܂����̂��Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ��Ȃ̏ꍇ�Ȃǂ��A�l�Ԃ͉�����V���������t���Ă��܂��ƁA�����삦�Ă��܂��āA�����Ɛi���̂łȂ��Ɗ������Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����A�v����ɂ������͈��g�����ƂɎ��X�ɕʂ̌`�ɕω����Ă��܂��̂ł���B

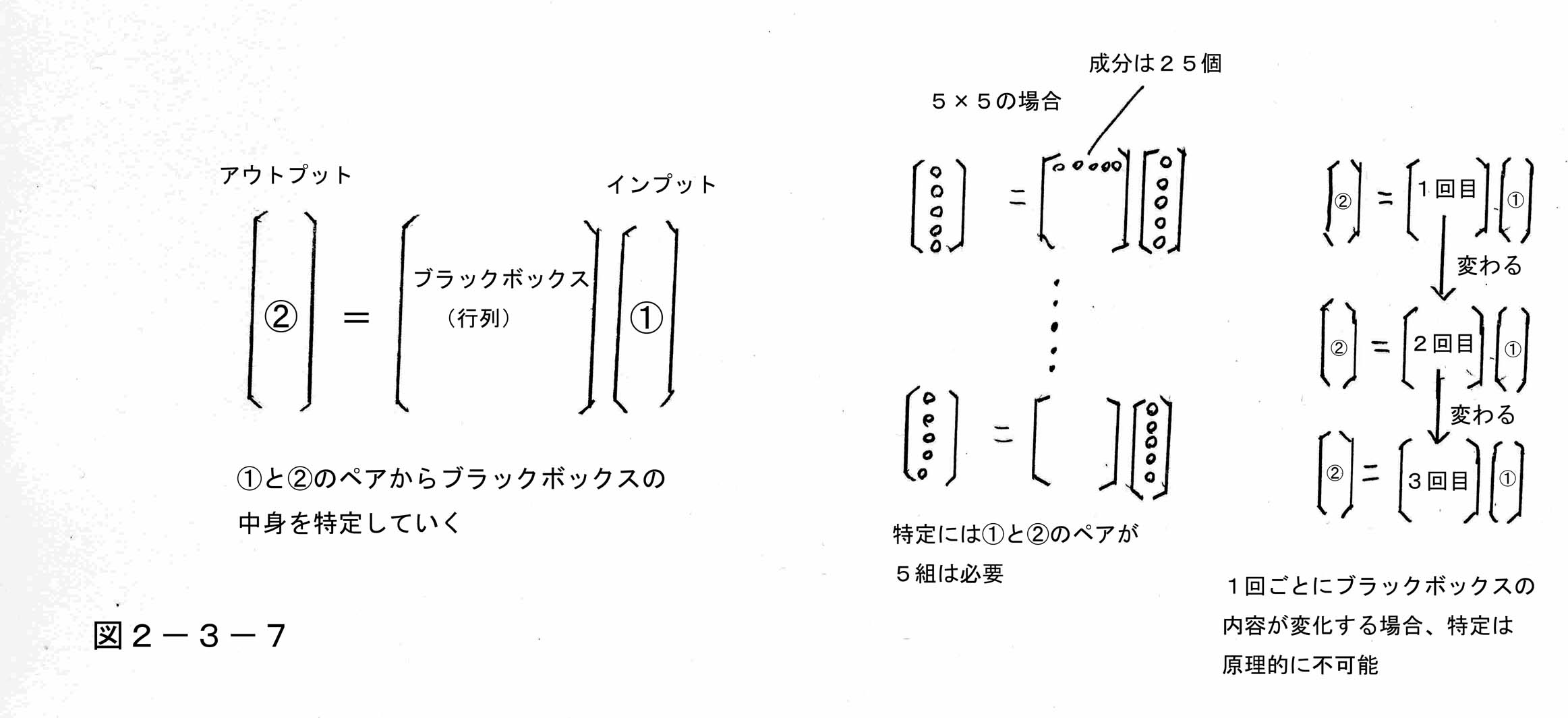

�����œǎ҂́A��ꕔ�Ŏ��̂悤�Șb�����������Ƃ��o���Ă����邾�낤���B����́A�u���b�N�{�b�N�X�̒��g���O���f�[�^������肷��b�ŁA�������̒��g���P�Ƃɕω����Ă��܂��ƁA���Ƃ��O���f�[�^�����������Ă����̓��肪�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�Ƃ����b�ł���B

�ǎ҂͂��̘b�̒��g�͖Y��Ă��Ă��悢���A�ꉞ���K���Ă����ƁA����͓��ɁA�u���b�N�{�b�N�X�̒��g�������̗v�f�ō\������Ă���ꍇ�ɋN���邱�Ƃł���B�Ƃ������ނ��낻���������Ƃ̕�����ʓI�ŁA���������ꍇ�ɂ̓u���b�N�{�b�N�X�͍s��p�}�g���b�N�X�ŕ\������邱�ƂɂȂ�B

�܂�S�̂̍\�}�͐}�̂悤�ɁA�s��i��p�}�g���b�N�X�j�̊i�D�̃u���b�N�{�b�N�X�ɇ@���C���v�b�g����ƁA�A�E�g�v�b�g�Ƃ��ćA��������Ƃ����i�D�ɂȂ�B

�����Ă��̎��ɂ͐l�Ԃ��f�[�^�Ƃ��Ē��ړ���ł���͇̂@�ƇA�̃y�A�ŁA��������낢���ς��ĉ��g���p�ӂ��A�������|����Ƀu���b�N�{�b�N�X�ł���s��̒��g����肵�Ă����킯�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�Ƃ��낪���̏ꍇ�ɏd�v�Ȃ̂́A�@��A�̃y�A����g�����ł͍s��̒��g�����ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�s�T�s�T�����Ȃ�A�s��̐�����25����̂ŁA����25�̐�����S�����肷�邽�߂ɂ́A�@��A�̃y�A���Œ�ł��T�g�Ȃ���Ώ�ʓI�ɑ���Ȃ����Ƃ́A�펯�ōl���Ă��킩��B

�Ƃ��낪�����ł����s��̒��g���P�ƂɎ��X�ɕω����ĕʕ��ɂȂ��Ă����Ƃ���ǂ����낤�B�܂�@���P��C���v�b�g���ćA�̃A�E�g�v�b�g�Ă��܂��ƁA���傤�NjȂ��P���Ǝ����삦�Ă��܂��Ĕ������ʕ��ɂȂ��Ă��܂��̂Ɏ��āA�u���b�N�{�b�N�X�i�s��j�̒��g���ʕ��ɕω����Ă��܂��Ƃ���̂ł���B

���������ꍇ�A������x�ʂ̇@���C���v�b�g���ĂQ��ڂ̃f�[�^���W���s���Ă��A���̃f�[�^�͕ω���̐V�����u���b�N�{�b�N�X�̂��߂̃f�[�^�ƂȂ��Ă��܂��Ă���B�܂肱�̕��@�ł̓u���b�N�{�b�N�X���P�Ƃɕω����邽�߁A�����u���b�N�{�b�N�X�̂��߂̂T�g�̃f�[�^�y�A��p�ӂ��邱�Ƃ��ŏ�����s�\�ŁA�s����e�̓���͌����I�ɂł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł���B

�i���E�Ȃ����̏ꍇ�A���������s��ł͂Ȃ��A���������̐����������琬��ʂ������ꍇ�ɂ́A�����������Ƃ͋N���炸�����I�ɓ���͉\�ł���B�������펯�I�ɍl����Ƒ��̏ꍇ�ɂ͂����͕��G�ȍ\���������Ă��āA�s����p�}�g���b�N�X�łȂ��ƕ\���ł��Ȃ��̂����ʂł���B�ނ��뗝�n�̐l�̕��������Ζ��ӎ��̂����ɂ����������I�ȉ�����s���āu����͉\�v�ƍ��o���Ă��邱�Ƃ������̂ŁA���ӂ��ꂽ���B�j

����͂Ƃ������������Ă݂�ƁA���̂悤�����Í������Í��̃R���r�l�[�V�����́A�l�H�m�\�ɂ���ǂ�h�����߂ɂ͔��ɋ��͂ȃ��J�j�Y���ł��邱�Ƃ��킩��B�܂�V�^�̐�V�I�����Í��̑��͂��̕��G���ɂ���Ă����ɂ͓���ł��Ȃ����A������Ό�V�I�����Í��̑��͂P�Ƃɓ��e���ς���Ă��܂��̂ŁA�O���f�[�^��������p�ӂ��Ă����̓���͂ł��Ȃ��̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i���������̏ꍇ�A���̕ω����l���x���ł͂Ȃ���Ƃ��ĎЉ�x���̐�����j���[�X�Ȃǂ̉e���ŋN����A�Љ�S�̂őS��������������Ăɓ����悤�ɕω�����A�Ƃ����ꍇ���ƁA���Ȃ葽���̃f�[�^�������ŏW�߂��邽�߁A����ł͓���͉\�ł���B���ɉ��炩�̌��J�������݂��Ă��āA�S���̌��J�������������i�D�ɂȂ����肵�Ă���Ƃ��̊댯�����邪�A���������ꍇ�ł���قǂ̃��J�j�Y���̂悤�ɁA��ȉƂ̔閧���ƒ��O�̌��J���̐��x�ɔ��ɑ傫�ȍ�������Έꉞ���S�ł���B���̂��ߑo���̃��J�j�Y���Ŏ�_���J�o�[�������̂��]�܂����B�j

�u�l�Ԃ̓w�́v���Ӌ`�������f��

�����Ă��̂悤�ɒ��ϗ͂��������̑g�ݍ��킹�ōl������@�_�́A���ʓI�ɕʂ̏d�v�Ȗ₢�ɂ��m��I�ȓ�����^���邱�ƂɂȂ�B����́u�l�H�m�\�������ɔ��B�������E�ł��w�l�Ԃ̓w�́x�Ƃ������̂͂Ȃ������l�������Ƃ��ł��邩�v�Ƃ����d��Ȗ₢�ł���B

���̌��O����͂萢�̒��Ŗ����ɚ�����Ă����Ǝv���̂����A�����̐l�H�m�\�������邱�Ƃ�͕�ł��鐢�E�ł́A�|�p�Ƃ���������������łȂ��A�l�Ԃ̓w�͂Ƃ������̑S�̂�������Ӌ`�������̂ł͂Ȃ����Ƃ������O���A���ݑ����̐l�X�������ɕ����Ă���Ǝv����B

����Ƃ����̂�����ɐl�ԑ����w�͂Ŏ��g�̔\�͂����コ��������@�����݂��Ă���ƁA���̕��@�_��l�H�m�\�ɐ����{�̋K�͂ŃR�s�[����āA�����Ƃ����Ԃɒǂ�������Ă��܂����ꂪ���邩��ł���B���̂��ߐl�ԑ������������悤�Ǝv���A�ނ��낻�������w�̗͂]�n���̂��̂��ŏ�����ǂ��ł����˂Ȃ�Ȃ��B

���͂���͍��܂ł̂����̒��ϗ̓��f���ɂ������邱�ƂŁA�����ł͒��ϗ͂Ɋ�Â��l�Ԃ̔\�͂͐�V�I�Ȃ��̂ŕS�����܂��Ă��܂��Ă���̂ŁA�l�Ԃ��w�͂ł�������コ���邱�Ƃ͊�{�I�ɂł��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B�܂蒼�ϗ͂Ƃ�����ǂ�l�H�m�\���悶�o���Ă��邱�Ƃ������ɂ́A�l�Ԃ��w�͂ŏ���Ă�����悤�ȃn�V�S���ŏ�����S�ēP�����Ă��������Ȃ������킯�ł���B

�������u�l�Ԃ̈�̓w�͂͂�����ɂ��斳�ʁv�Ƃ������b�Z�[�W�������Ă��܂����Ƃ́A�Љ�ɂƂ��Ă͂�͂�]�܂������Ƃł͂Ȃ��B�܂�l�ԑ��̗��z�Ƃ��ẮA�m���ɒ��ϗ͂��V�^�̂��̂Ƃ��đ啔�������܂��Ă��܂����Ƃ͊�{���Ƃ��ĔF�߂�Ƃ��Ă��A������x�̓w�͂ł����₤���Ƃ͉\�ŁA���������̓w�͂͐l�H�m�\�ł͐^�����ł��Ȃ��A�Ƃ����r�W�����������~�����̂ł���B

���������܂ł͂���Ȓ��̗ǂ��v���͏펯�I�ɖ����ƍl�����A������\�ɂ���悤�ȃr�W�������i���Ȃ��Ƃ���_�łȂ������Ƃ������̂́j�قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�ӊO�ɂ���̃��f�����g���ƁA���ꂪ������x�\�ɂȂ�̂ł���B

��قǂ����́A���Í������Ό�V�I�ɍ���邱�Ƃ���A���Í��͒��ۓI�����Í���ڂ̑O�̋�̓I�Ȗ��ɓK�������邽�߂̃C���^�[�t�F�C�X�I�Ȗ������ʂ����Ă���A�Ɛ��������B

���ɐ��w�╨���̏ꍇ�ɂ́A���ꂪ�Ȃ�����������ڂ̑O�̎��������Ӗ�����̂����킩��Ȃ����ƂɂȂ�A���Ȃ�̓w�͂��Ă���𐮂���K�v������B����͌��t��������A�V�^�����̕�����������D��Ă��Ă���V�I�����̕�����������Ȃ��̂ł͑ʖڂƂ������Ƃł���B

���̂��ߏꍇ�ɂ���ẮA�O�҂����Í��̕����Ɋւ���V�^�̍˂ł͑��F�������Ă��A��҂����Í��̕�����w�͂ŗD�ꂽ���̂ɂ��邱�Ƃɂ���āA���ʓI�ɑ����͂ł͏���A�Ƃ������Ƃ�������x�Ȃ�\���Ƃ������ƂɂȂ�B

�����Ă����ŏd�v�Ȃ̂́A���Í��͂����܂ł��I���W�i�������Í���ό`������������肵�Ĕh���I�ɍ������̂ł��邽�߁A�O���Ŋ��S�Ƀ[��������グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�܂���Ƃ������Í��Ɋւ��Ă����̒��ɂ���Ȃ�̃��x���̂��̂������Ă���҂łȂ��ƁA���Í������コ���邱�Ǝ��̂��ł��Ȃ����ƂɂȂ�B

���������̂��Ƃ��������Đl�H�m�\�ɂ��͕������ɂ��Ă���A�l�H�m�\�͂��������V�^�̃I���W�i���p�^�[���������Ă��Ȃ����߁A���̓w�͂͐l�H�m�\�ł͐^���ł��Ȃ��̂ł���B

�܂肱�����Í��̕����͂�����x�܂Ől�Ԃ̓w�͂Ō��コ����]�n�����邪�A����ł��Đl�H�m�\�������^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�B���̂��ߑS�ʓI�Ɍ���Ɓu�l�Ԃ̒��ϗ͂ɂ́A�w�͂ɂ���Ă�����x���コ������ɂ�������炸�A�l�H�m�\�ł͂����͕�nj��ł��Ȃ��Ƃ������������݂��A����䂦���Ƃ��l�H�m�\�������ɔ��B�������E�ł��A�l�Ԃ̓w�͂̉��l�͍Ō�܂Ń[���ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����N�w�I�ɏd�v�Ȍ��_��������킯�ł���B

���̒��̂ǂ̂��炢�̏d�v��肪���̈Í��������Ă���̂�

���Č��J���Ȃǂ̖�肪���܂�ɑ傫���������߂ɁA�`���ŏ����q�ׂ����ƁA�܂�u���̘b�𐔊w�́w����`���x�̘b�ƂȂ��đ傫�Ȏ��_���璭�߂�Ƃ��낢��d�v�Ȃ��Ƃ��킩��v�Ƃ����b�����������ɂȂ��Ă��܂����B�����ł���ɂ��ĊȒP�ɏq�ׂĂ������B

�܂����̈�́A���̐��E�ɑ��݂�������A�����Ȃ��u����`���v�Ɖ�����u���^���v�ɕ��������A��҂̂悤�ȉ�������͈ꈬ��ɉ߂����A���|�I�������O�҂̂悤�ȁu����`���v���Ƃ������Ƃł���B�����đO�҂́A�����̒�`���炷��u�Í��v�������Ă��邱�ƂɂȂ�A���͂����̐g�̉��ɂ���l�X�Ȗ��́A�ނ��낻���炪���ʂȂ̂ł���B

���̂��Ƃ͂����Ɏ��̂��Ƃ������Ă����B����͏����̐^���V���M�������e�B�̌���ł���ꂪ����������̒��ł��A���̐^��������悤�ȏd�v�Ȗ��́A��{�I�ɂ��̂悤�ȈÍ��������̂ł���\���������Ƃ������Ƃł���B

�����Ă��������`��肪�����邱�Ƃ́A�������̈Í����A������p�^�[�����l�ׂ��ɏ����o�����ʍ��ʼn�㈓I�Ɋ���o�����Ƃ����ꍇ�A���̃p�^�[�������Ԃ͍ŏI�I�ɂ́u�������Ȃ�����Z������v�ɂȂ��Ă��܂����߁A���S�ɂ͕s�\���Ƃ������Ƃł���B

���̂��߂ɂ��̈Í�����ǂ���ɂ́A�����̃f�[�^���W�߂ċA�[�I�Ɋ���o���Ă������@���Ƃ邵���Ȃ����ƂɂȂ�A����䂦�ɂ����A��ł̊���o���̋c�_���d�v�������̂ł���B

���͂����̂���܂ł̋c�_�́A�����̎�����O��Ƃ��Ă����̂ł���A���������̘b���Ȃ��ꍇ�A����������œ���ꂽ���_���A���ꂪ���C���̕���Ŗ{���ɏd�v�Ȗ������ʂ����邩�A����Ƃ���������ꂽ��O�I�P�[�X�ł����g���Ȃ����̂Ȃ̂��͉��Ƃ������Ȃ������B

���������̂悤�ɔ���`���̘b�ƌ��т��邱�ƂŁA��̌��_�����S�I�ȈӋ`�����d�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�������A���̈Í�����ǂł��Ȃ��\�����������Ƃ��A�l�ԑ����������x���Ől�H�m�\���̒nj���ނ�����Ƃ������_�ɂȂ����Ă����킯�ł���B

�I�C���[��̐M�O

�ł͂����������̔���`���ɂ��Ă����������߂Ă݂悤�B�l�ނ͉ߋ��ɂ��̂悤�ȓ����������Ɖ��S�N���w�͂��d�˂��̂����A���ɂقƂ�ǂ�����������Ƃ��ł��Ȃ������B

����������ł��I�C���[�Ȃǂ��͂��߂Ƃ��āA�Ȋw�҂����̂قƂ�ǂ́A����ɂ��Ă̈�̐M�O��M�������Ă����B����͔���`���𒆐S�Ƃ��āA���̉F���̂��낢��Ȗ��̒��ł��A���ɏd�v�ȈӋ`�������̂������s�b�N�A�b�v���ďW�߂Ă݂�ƁA����炪�ǂ�����ʂ��Ĉ�̑傫�ȈÍ��Ɏx�z����Ă���A�����S�̂ɑ�����̃}�X�^�[�L�[�̂悤�ȋ���ȈÍ������݂��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B

�m���Ɉ�ʂ̂قƂ�ǂ̖��ł͂��̈Í��̓����_���Ȃ��̂Ȃ̂����A���̉F���̐��藧�����̂��̂Ɋւ��悤�ȏd�v�Ȗ��Ɍ����ẮA���������傫�ȃ}�X�^�[�L�[�I�Ȃ��̂����݂��Ă���A����͂Ђ��Ắu�Ȃ����̉F���ɒ��������݂��Ă���̂��v�Ƃ����b�ɂ��Ȃ����Ă���Ƃ����킯�ł���B

�����������낻��͔�Z�����̃��J�j�Y���̗̈�ɕБ���˂�����ł���ȏ�A���������ɉ��炩�̋K�������������Ƃ��Ă��A����͍��܂Ől�ނ��m���Ă������̂Ƃ͊T�O���炵�č��{�I�ɈقȂ���̂��ƍl���˂Ȃ�܂��B���ۂ��̈Í��͂�����������@�_���炵�ĕs���Ȃ̂����A����ł����炩�̌`�ł����ɑ��݂���̂ł͂Ȃ����Ƃ����킯�ł���B

���̍l�����́A���������ǂ�Ō�̓M���V���̊�{�N�w�ɍs�������A����͂��̌�̉Ȋw�҂����̊Ԃł������ɐM�����Ă����B�Ⴆ�ΐ�����DNA�̕��G�Ȓ������ǂ�����Đ��܂ꂽ�̂����A���������傫�ȋ��ʃ��J�j�Y���Ɏx�z����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂͑����̉Ȋw�҂������ɍl���Ă������ƂŁA���Ƃ���A�����̔w��ɂ����̖��m�̈Í������݂��Ă��邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�����������ɂ͂���͔����ł��Ȃ��������߁A�l�ނ͂�ނȂ����������Í������������Ȃ��A�����ƊȒP�Ȗ��i�P���ȉ~�O���̂悤�Ȃ��́j�������������Ƃɐ�O���Ă����̂����A����ł��Q�O���I�̃e�N�m���W�[�̋��ق������炷�ɂ͏\���Ȃ��̂������B

���̂��߂������̈Í����U���ł����Ȃ�A�Ⴆ�Ή��y��|�p���ǂ�����č����̂��A�܂��ꍇ�ɂ���Ă͐�����DNA�̕��G���I�ȉ���z�ǂ�����Đ��܂ꂽ�̂��Ɏ���܂ŁA���̉F���̑厖�Ȗ��̂قƂ�ǂ����̈Í��ɂ���Ĉꋓ�ɉ𖾂ł��邩������Ȃ��B

�܂肻�̔���`���̈Í��́u�_�̈Í��v�Ƃł��ĂԂׂ����̂ŁA��������邱�Ƃ́A���w�̋��ɂ̃S�[���ƌ����Ă��ǂ��A����܂ŃI�C���[�ȊO�ɂ������̐��w�ҁE�����w�҂�����������o�����Ƃɐ��U������Ă����A�Ƃ������ɘ_����A�قڑS���������������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��̂ł���B

�i���������w�̐��E�ł͂����������m�̋K�������u�Í��v�ƌĂԂ��Ƃ͂��܂�s���Ȃ��B�M�Ҏ��g������܂ł��̌��t�͂��܂�g���Ă��Ȃ��������A�{���̃e�[�}�Ɍ����Ă͂ނ���K�Ȃ̂ŁA�����Ă�����u�Í��v�ƌĂ�ł���킯�ł���B�j

�܂����̉Ȋw�҂����̐M�O�́u����ȁw��Z�����x�̐��E�ɐړ_�����悤�ȕ��G�ȈÍ����ǂ����Đl�Ԃ̓��̒��ɐ��܂꓾���̂��v�Ƃ����T�ⓚ�̂悤�Ȗ₢�ɂ��A���̎�����^���邩������Ȃ��B

���͂��Ƃ���DNA�̘b�ł��A����Ȑ▭�Ŋȉ���z��p�^�[�����������������N�̒Z���i���̎��ԓ��ŁA�{���Ƀ����_���Ȏ��s���낾���Ő��܂꓾���̂��͂����^�╄�������Ă����B���ۂ���Ɋւ��Ă͖��l��[�������邾���̌��_�������Ă���Ƃ͌�����A���w�I�ɓ˂��l�߂�ƍŏI�I�ɔj�]����\���������ꑱ���Ă���B������������Ƃ����ċt�����ɘb��˂��l�߂�ƁA���x�͐l�i�I�Ȑ_�l�̑��݂�z�肷��Ƃ���܂ōs���������˂Ȃ��B

�Ƃ��낪�����Ő�قǂ̉Ȋw�҂����̐M�A�܂�u���̉F���̏d�v�Ȍ��ۂ̑��������ʂ�������`���́w�_�̈Í��x�Ɏx�z����Ă���ADNA�̔����Ȃǂ�����ɂ��v�Ƃ����b��v������A�o���̌`���̉ߒ��Łu�_�̈Í��v�����炩�̌`�œ����Ɋ֗^�����A�Ƃ������߂����藧�B

���������Ƃ����̋c�_�͉Ȋw�I�ɂ́u�L�����̂ɊW�����Ă���v��ԂŁA�ǂ̗�����Ƃ��Ă��ǂ����ɉ������b���������ł��܂��A���́u�_�̈Í��v�̘b����O�ł͂��蓾�Ȃ��̂����A����ł������@�ōs���Α��O���ꂪ��ԁu�Ȋw�I�v��������Ȃ��B

�܂�����͐l�Ԃ̓��]�̒��ɂ��������D�G�ȌŗL�p�^�[�������܂�邱�Ƃ��u�D�ꂽ�`���̊l���v�ƍl���āADNA�ʼn\�������Ȃ炱����ł��s�\�ł͂Ȃ��A�Ƃ����X�^���X�ŁA���̋c�_�ɃR�o���U���I�ɏ�������Ă��܂��悢�B�i���Ƃ����Ă�DNA�͌��������R�Ƃ��đ��݂��Ă��܂��Ă���̂ł���j�B

�������������̈Í������̒��ɑ��݂���Ƃ��Ă��A���炭�����DNA�̈Í��ȂǂƂ͊T�O���̂��̂��炵�đS����������̂ŁA�����̏펯�ł͑z���ł��Ȃ��悤�Ȍ`�ŏ������܂�Ă���ƍl����ׂ����낤�B�����������́u�_�̈Í��v���̂������Ȃ̂�����A�c�O�Ȃ��炻�̏ڍׂ͑z���ł��Ȃ��B

�m���ɂ��̂悤�ɁA���w�≹�y���ꏏ�ɃJ�o�[����}�X�^�[�L�[�̂悤�ȈÍ������݂���Ƃ������Ƃɂ́A���܂��ɏ\���ȏ؋��͂Ȃ��A���̈Ӗ��ł͒P�Ȃ�Ȋw�҂����̐M�ɉ߂��Ȃ��B���������������̂́A�ߋ��̉Ȋw�̐��E�ōł��D�ꂽ�Ƒn�I���ʂ̑命�����A�ނ��낱���M���Ă����l�Ԃɂ���ĂȂ���Ă����Ƃ������Ƃł���B

����͗���Ԃ��A���炭�ނ�͂��������������s�������̑̌���ʂ��āA���̂��Ƃ��m�M����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƒz�������̂ł���A�������Ƃ�����̑̌��������Ȃ��҂�������O����ے�̗�������ח��ĂĂ��A�ނ�ɂ͂ނ��낻����̕����u��Ȋw�I�Șb�v�Ɍ����Ă����낤�B���̂悤�ɂǂ��炪�u��Ȋw�I�v���͌��\���ΓI�Șb�ł��邽�߁A�{���ł͂����Ĕނ�̑��̌������̂��Ă݂��킯�ł���B

�Q�l�E����`���ƈÍ�

�������Ă݂�ƁA���y�Í��Ɛ��w�E�����́i���ɔ���`���́j�Í����Ȃ����Ă���Ƃ����z��́A�m���Ɉ�x�͌��J������̈�ĉ�ǂƂ����s���`�����������̂́A�ЂƂ��т��ꂪ�N���A�����Αz���ȏ�ɑ傫�Ȍ��ʂ������炵�āA�l�H�m�\�̒nj���ނ��邱�Ƃɑ傫����^���邱�Ƃ��킩��B���̌��_������Ă����������ǎ҂́A���������Łu�܂Ƃ߁v�ɐi��ł��������č����x���Ȃ��B

�����A���n�̓ǎ҂̒��ɂ́A���w�����Ɋւ��Ă��������������~�����A�Ƃ����������邩������Ȃ��̂ŁA���������ǎ҂̂��߂Ɉȉ��ɎQ�l�Ƃ��Ă���������q�ׂĂ������B

���̘b�ň�ԏd�v�Ȃ̂́A�Q�|�Q�ł����ƂȂ��Ă������X����̃��J�j�Y�����A����`��肪�����Ȃ����R�Ɩ��ڂɌ��т��Ă���Ƃ������Ƃł���B

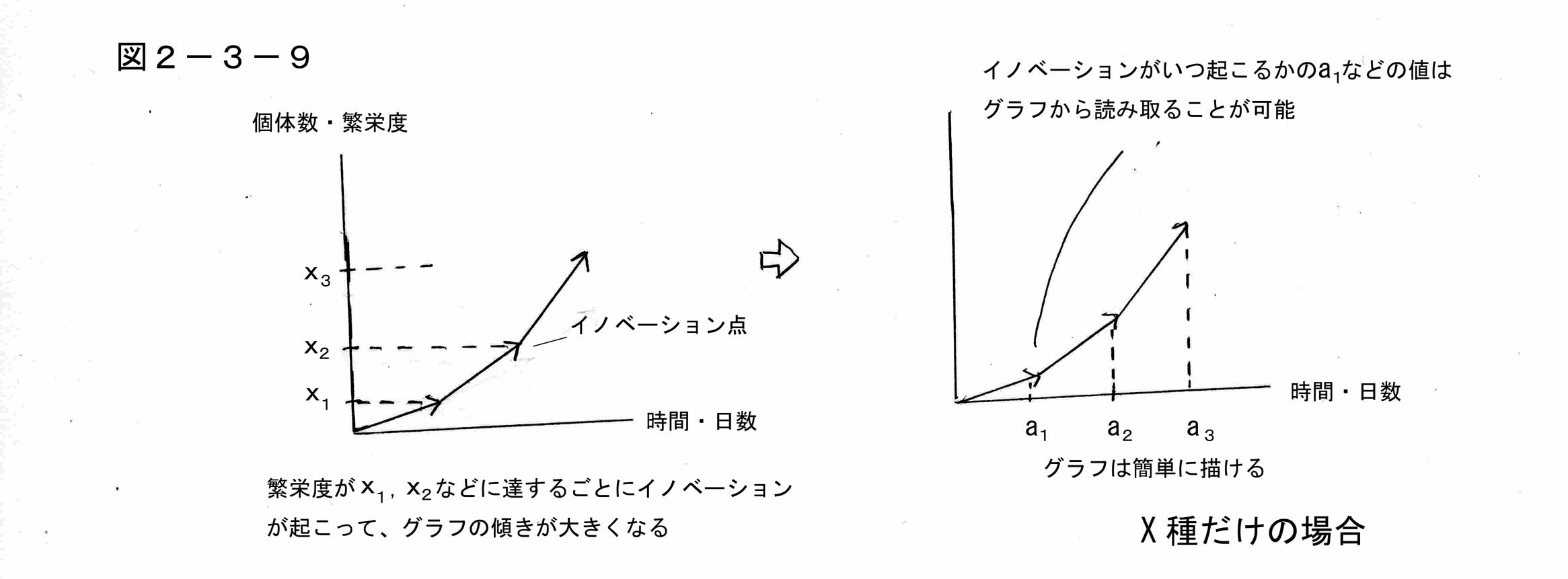

�����Ŏ��̂悤�Ȗ����l���悤�B�܂��݂��Ƀ��C�o���W�ɂ���R�̐����킪�����āA����炪�����E�ɉh���Ă����ߒ����l����B�����͂�����������̉ߒ��ł��̔ɉh���x��������l�ɒB����ƁA���̐}�̂悤�ɁA���̃C�m�x�[�V�������N�����悤�ɂ��Đ����X�s�[�h����i��̒l�ɂȂ�A�����ߒ��ł��������C�m�x�[�V�����_�����x���K���Ƃ��悤�B

�@�@�@

����͂��������킪�P��ނ����ŁA���̃��C�o����̉e�����l������K�v���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ꂾ���ŃO���t�̊i�D�͒�܂��Ă��܂��B�Ⴆ���̐�����i�����X��Ƃ��悤�j�̏ꍇ�A�C�m�x�[�V�����͎�̐����E�ɉh���x�����}�̏c���̂��ꂼ�ꂘ�P�A���Q�A���R�ɒB�������_�ŋN����Ƃ���B���̏ꍇ�A�e�C�m�x�[�V�����_�̊ԂŃO���t���ǂ��㏸���邩�́A�P���Ȓ������邢�͔��ɒP���ȋȐ��ŁA�����̌X�����킩���Ă��邽�߁A��������ɂȂ��Ă����O���t�̊i�D�͕`���邵�A���ꂪ�����ڂɋN���邩��a�P�Aa�Q�Aa�R�̒l���A�O���t���c���ɂ��ǂ�Βm�邱�Ƃ��ł���͂��ł���B

���̂��ߗႦ�u50����̎��_�ł��̎�̐����E�ɉh�͂����炩�v�Ɩ���Ă��A����̓O���t����ȒP�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����͑���Y���Z��ł��������ƂŁA�����ł�b�P�Ab�Q�A�Ȃǂ̃C�m�x�[�V�����_�œ����悤�Ȃ��Ƃ��N���邽�߁A��͂肻�����Ȃ��Ă����Ίe�ɃO���t���ȒP�ɕ`���Ă��܂��B�Ƃ��낪�����̃��C�o���퓯�m���݂��ɉe�����Ă���ƂȂ�ƁA�����͂����Ȃ��Ȃ�̂ł���B

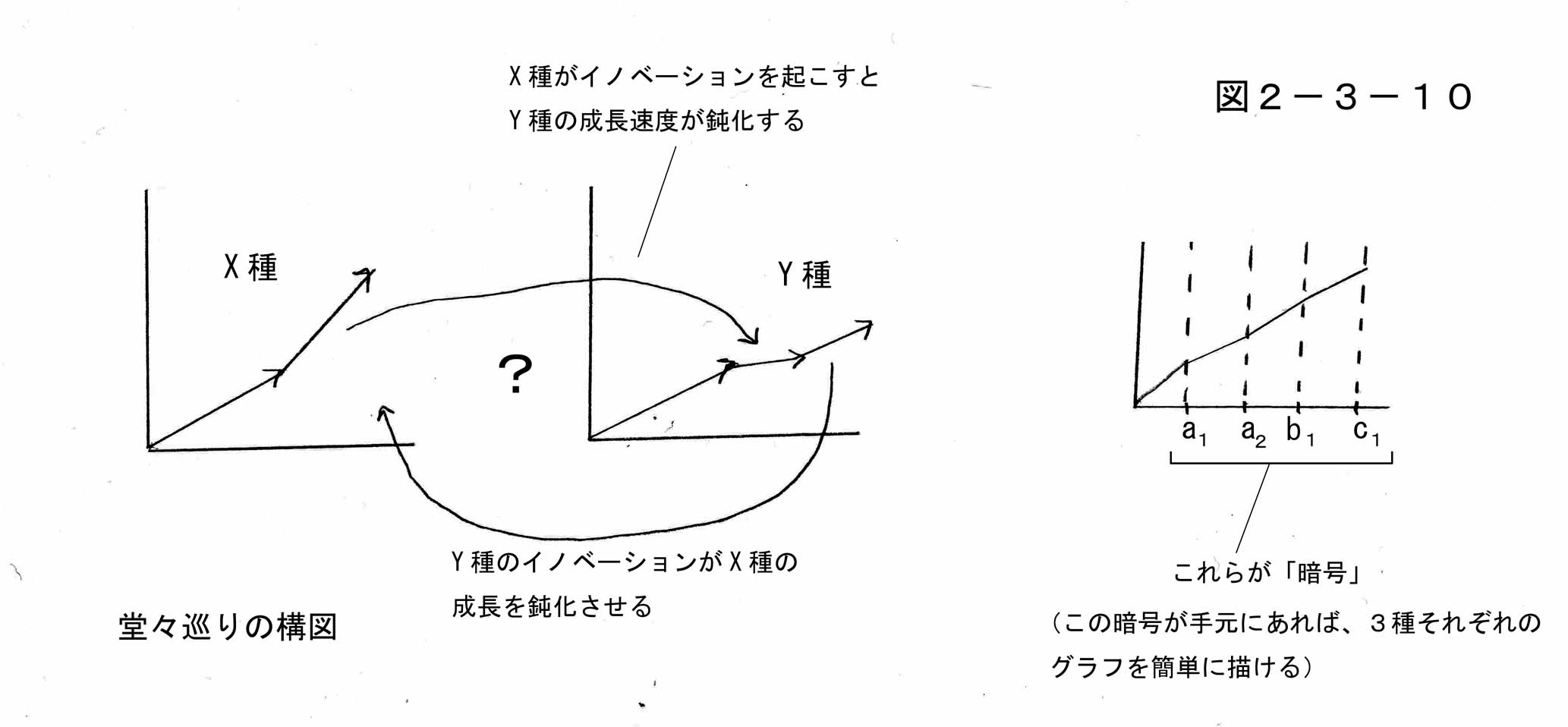

���̏ꍇ�A�������̃��C�o���킪��������ꑫ��ɃC�m�x�[�V�����������N�����āA���̐������x���グ�Ă��܂��ƁA�����Ȃǂ��ɐ�L����āA���̂������H���`�ł�����̐������x�͓݉����Ă��܂��Ƃ��悤�B���_����͂��������炪������ꑫ������A����̐�����݉������Đ��S�ɒǂ����߂�Ƃ������Ƃł�����B

�v����ɂ��̏ꍇ�ɂ́A�ǂ��炪��ɃC�m�x�[�V�����𑽂��N�����邩�Ō��ʂ��傫���قȂ�킯�ŁA���̂��ߐ�قǂ̂悤�Ɂu50����̎��_�ł�X��̐����E�ɉh�͂����炩�v�Ɩ���Ă��A����͊ȒP�ɂ͓����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

���̏ꍇ�A�܂������܂�X�킪50���ڂ܂łɂǂ̒i�K�܂Ő������W���Ă��āA���i�K�ڂ܂ł̃C�m�x�[�V�������N�����Ă���̂����킩���Ă��Ȃ��ƁA���R�O���t�͕`���Ȃ��B

�Ƃ��낪����́A�������̎��_�܂łɃ��C�o����ł���Y��Ȃǂ��C�m�x�[�V�������N�����Ă���ƁA������̐������x���Ȃ�̂ł��̌��ʂ���������̂ɂȂ��Ă��܂��B���̂��߁uY�킪���̎��_�܂łɉ��i�K�ڂ܂ł̃C�m�x�[�V�������N�����Ă��邩�v�̏�K�v�ɂȂ�̂����A���x�͂���́uX�킪�ǂ̃C�m�x�[�V�����i�K�ɒB����Y��ɉe����^���Ă��邩�v�Ƃ�����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B�܂�b�����S�ɓ��X����Ɋׂ��Ă��܂��킯�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�ł͂��������ꍇ�����v���ɋ��߂�ɂ͂ǂ����������悢�̂��낤���B����́u�����ڂɂǂ̃C�m�x�[�V�������N���邩�v�̏��ł���B�Ⴆ��50���ڂ܂łɂR��̊Ԃł̃C�m�x�[�V������a1��a2��b1��c1��c2��a3��b2��c3��a4�̏��ŋN����ꍇ�A����b1��a3�Ȃǂ������ڂɋN���邩�A�Ƃ������Ƃ��킩���Ă���悢�̂ł���B

���̏ꍇ�ɂ́A�}�̉E�̂悤�ɃO���t�S�̂������̃C�m�x�[�V�����_�Ŏ��ԓI�ɏc�ɋ���Ă��܂��悢�B�����Ă��ꂼ��̊e��ԓ����ł́A�C�m�x�[�V�������Ȃ����Ƃ��킩���Ă���̂łR��̃O���t�͂�������P���ȏ㏸���ƂȂ�A���̌X���̒l���ȒP�ɂ킩��̂ŁA���̐����Ȃ��Ă����R���̃O���t�����ꂼ��ʌɕ`���Ă������Ƃ��ł���B

�܂��A��̓I�ȓ����̒l���킩���Ă��炸�Ƃ��A���߂ăC�m�x�[�V�����̋N���鏇�Ԃ����ł��킩���Ă���A����قǂł͂Ȃ��ɂ����Ԃ͂��Ȃ�y�ɂȂ�A�������悯��A��܂��ɂǂ̎킪�h���邩�̌��ʂ��������邱�Ƃ�����B

������ꂪ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A���X����ɂ���Ɋ������܂�Ă��܂��Ęb�͂Ђǂ����ɂȂ�B���������ꍇ�A�R��S���̃O���t���ꏏ�ɕ��ׂāA�����S�Ăɂ��Č��݂��ق�̏�����̎��_�߂ẮA�����ŃC�m�x�[�V�������N���邩�ۂ��ׁA���̊m�F���s������ɍĂтق�̏�����߂�A�Ƃ������Ƃ�n�������ɉ��X�ƌJ��Ԃ��˂Ȃ�Ȃ��B����͐����킪���������R�킮�炢�Ȃ�A����ł��܂��ǂ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ����A���ꂪ�����ɂ��Ȃ�Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ邾�낤�i���͂�����Ɍ��܂ő��₷�ƁA���̎�Ԃ́u�������Ȃ�����Z�����v�ɂȂ��Ă��܂��̂ł���j�B

�������Ă݂�ƁA��قǂ̏�������̖��̌�������u�Í��v�ł��邱�Ƃ��킩��B�܂���ȂȂǂ̏ꍇ�����l�ŁA�ȑO�̘b�ł͑����̋ȂɁu�_�̏h��ו��v�����݂��Ă��āA���̔����ȏꏊ��������ƑS�̂ɋ����I�ȕω����N�����Ă��܂��A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă����B�܂肱�������|�C���g���A�܂��ɐ�قǂ̃C�m�x�[�V�����_���Ƃ������ƂɂȂ�A���̈Í����킩���Ă���A���X������N���������ȂȂǂ�����킯�ł���B

����`���͂Ȃ������Ȃ�

�����Ď��́u����`��肪�Ȃ������Ȃ����v�Ƃ������J�j�Y�����A��{�I�ɂ͂�����g���������̂Ȃ̂ł���B

������������`���Ƃ͉����Ƃ����ƁA�ڂ����b�͏Ȃ��Ďv����P���Ɍ����A��{�I�ɂ́u�����Z�̑̌n�Ɗ|���Z�̑̌n���������ĉ����Ȃ��Ȃ��Ă�����v�̂��Ƃł���B

����ȊȒP�Ȃ��ƂŖ�肪�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��A�Ɠǎ҂͈ӊO�Ɏv��ꂽ��������Ȃ����A��ʂɁu�����Z�Ɗ|���Z��������Ɖ����Ȃ��Ȃ�v�Ƃ������Ǝ��͔̂��Ɋ�{�I�Ȃ��ƂŁA�ȒP�ɂ͎��̂��Ƃ�����킩��B

�Ⴆ�u17�v�Ƃ��������́u2�~2�~�c�v�Ƃ����|���Z���S��J��Ԃ��āu16�v�Ƃ�����ɂP�𑫂��ƍ����B�Ƃ��낪�����m�̂悤�ɂ��́u17�v�͈����ɂ����f���ŁA���҂̉��Z��������Ƃ����������������܂�Ă��܂����ƂɂȂ�B���������̏ꍇ�A�ǂ̎��_�ő����Z�������邩�Ō��ʂ��傫������Ă��āA���ꂪ�ǂ̎��_�������̂������ʂ��炽�ǂ�̂�����A������������������ΈÍ��ɂ����p�ł���̂ł���B

���͂����������Ƃ��N����w�i�ɂ͂����Ɛ[�����R������A����͑����Z�Ɗ|���Z���A�P�ʌ����̂��̂��炵�ĈقȂ�S���ʂ̉��Z�̌n������ł���B�܂�O�҂̒P�ʌ��͂O�A��҂̒P�ʌ��͂P�ł���A���Ɩ��̂悤�Ɍ����荇��Ȃ����߁A������������������Ă��܂��̂ł���B

�����Ĕ���`���̏ꍇ�A���ꂪ�����Ƒ�K�͂ɔ����ʃ��x�����m�Ŗ����ɌJ��Ԃ����i�D�ɂȂ�A�����Z�ł�����葝���čs�������ƁA�|���Z�ňꑫ��тɑ����čs�����������G�ɍ����荇���Ă��܂��Ă���̂ł���B�����Đ�قǂ̘b�Ɠ��l�ɁA�O�҂����郌�x���ɒB����ƌ�҂��N����A�Ƃ����i�D�ɂȂ��Ă���A���̂��ߗ��҂��ǂ����������ŋN���邩�Ō��ʂ����G�ɕ�����Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł���B

�v����ɂ��������ƁA����`��肪�����Ȃ����Ƃ̗��R���A��قǂ̓��X����̃��J�j�Y���ƁA���{�I�ȂƂ���ŋ��ʂ��Ă��邱�Ƃ��킩�邾�낤�B���̂�����̎���͍�p�}�g���b�N�X�ŕ\������Ƃ���ɃN�����[�ɂȂ邪�A�����ł͏ڍׂ͕K�v�Ȃ��̂Ō��_�������q�ׂĂ����ƁA��ʂɂ����������X���肪�����Ċȗ����ł��Ȃ����̏ꍇ�A���������߂邽�߂ɂ͂Q�̕��@�����݂��Ă���B�����

�E�Í������Ŕn�������Ɍv�Z�i�܂��p�}�g���b�N�X�̂���v�Z�j���s��

�E�Í�������o�����߁A���̑S�p�^�[�����l�ׂ��ɏ����o���āA������g���ē��������߂�

�̓�̓��Ȃ̂����A�Ƃ��낪���̏ꍇ������ɂ��Ă��A���̎�Ԃ͊�{�I�ɔ�Z�����ɂȂ��Ă��܂��B�܂�ǂ�ȃ��[�g����U�����Ă��A�Z�����̎�Ԃœ����邱�Ƃ��s�\���Ƃ������ƂɂȂ�A����䂦�ɔ���`���͉����Ȃ��̂ł���B

�@����ɂ����ł��������̖�肪�A��P���ł��q�ׂ��u�����l�q�����v�������Ă���ꍇ�A�Í��ɂق�̋͂��ł���ǂł��Ȃ��������c���Ă���ƁA���ʂ��̂��̂��傫������Ă��Ă��܂��B�����Ă������p�}�g���b�N�X���g���ƁA�v���̂ق������̖�肪�����������̂ł��邱�Ƃ��킩��̂ł���B

�܂��قǂ̌��_�A�܂菫���̐^���V���M�������e�B�̌���ő�������ł��낤�d�v���́A���̑����������������̂ł���Ƃ����b�́A�܂��ɂ��̋c�_�̏�ɐ��藧���Ă����̂ł���A���ʓI�ɂ��̔���`���̘b���c�_�S�̂𐔊w�ʂ���x���鋭�͂Ș_���ƂȂ��Ă���̂ł���B

�܂Ƃ߂ƌ��_

�ł͂����܂ł̌��_���܂Ƃ߂Ă�����

�E�����l�Ԃ̒��ϗ͂��A���̒��ɑ��݂���D�ꂽ�ŗL�g�`�p�^�[���������邱�ƂŐ��藧���Ă����ꍇ�A�l�H�m�\�����ϗ͂�͕킵�Ēnj�����ۂ̍ő�̃|�C���g�́A���̔z��Ȃǂ́u�Í��v����ǂ��邱�Ƃɂ���B���ꂪ�ł��Ȃ���ΒP�ɊO���I�ȃV�X�e����͕킵�Ă��A�l�Ԃ̖}�l��^���邾���ŏI����Ă��܂����낤�B

�E���̈Í��Ƃ͗v����Ɂu���m�̋K�����v�̂��ƂŁA������`����Ȃ�قƂ�ǂ̉����Ȃ����͂���������Ă���B���̑�\���u����`���v�����A�ߋ��̑����̐��w�E�����w�҂����́A�����̏d�v�ȓ��̔w��ɂ́u�}�X�^�[�L�[�v�̂悤�Ȃ��̂����݂��A���ꂪ���y�␔�w�A����ɂ����ƕ��G�Ȗ��Ȃǂ̋��ʂ������ɂȂ��Ă���Ƃ����M�O�������Ă����B�܂�{���Ȃ����͂��̖��ɐl�Ԃ����ςŐ������o����̂́A���̒��ɂ���Ɠ����Í������邽�߂��Ƃ������ƂɂȂ�B

�E�������Ƃ���������ǂ���Ȃ�����́A�l�Ԃ̒��ϗ͂͐l�H�m�\�̒nj���U���邱�ƂɂȂ邪�A�����͂����ŏd��ȃW�����}�ɒ��ʂ���B����͓��ɉ��y�̏ꍇ�A��ȉƂ��������̒��ɈÍ��������Ă��Ă��ʖڂŁA���O�̑��������Í����u���J���v�Ƃ��Ď����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�����ĉ�����Í��̃f�[�^�T���v�������\���l������ȏ�A���̉�ǂ�h�����Ƃ͂܂��s�\���Ɗo�傷�ׂ����낤�B

�E���̃W�����}�������ł��Ȃ�����A�����I�ɐl�Ԃ̌|�p�Ƃ͂����͐l�H�m�\�ɒǂ�����闝���ɂȂ�A���̑����͎��Ȃ��B���ꂾ���łȂ��A�������̈Í����L���l�Ԃ̒��ϗ͂̋��ʊ�Ղ��Ȃ��d�v�Ȃ��̂������ꍇ�A��������Í��S�̂���ǂ���鋰�ꂪ����B

�E�Ƃ��낪���̓��́AFM�����╨���́u�g�����E�G�[�u�E�p�P�b�g�v�̌��������܂����p����A���̉�����W�����}�������ł��郂�f������邱�Ƃ��ł���B

�EFM�Ȃǂ̌����́u�ق�̋͂��ɂ��ꂽ��̔g��p�ӂ��Ă������d�˂Ă��ƁA�S���ʂ̒���g�̂��Ȃ������v�Ƃ������ƂɊ�Â����A���̈���Ől�Ԃ̔��I���o�Ɋւ��ẮA�Â�����u�^�̔��͊��S�ɐ��������̂��͂��ɂ��炵�ĕ��������ɐ��܂��v�Ƃ������Ƃ������Ă����B�����ł�����V�Ԗڂ̏؋��Ƃ��č̗p�����ꍇ�A������̔g�����炷���f���ł����\������A���̍ۂɔ����������g�̂��Ȃ肪�u�^�̔����i�v���Ɖ��߂ł���B

�E���̏ꍇ�ɂ́A���̒���g�̔g�`�����o���邽�߂̌ŗL�g�`�p�^�[���O�S���������Ă���A����͌��J���Ƃ��ċ@�\���邪�A���̈���ł��̌��J������I���W�i���̓�̔g������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂�u���O�S�������J���������Ă��Ė��Ȃ��ۂ��̔���͂ł��邪�A���̌��J������|�p�Ƃ������Ă���閧���͊���o���Ȃ��v�Ƃ������f��������̂ł���B

�E�����l�Ԃ̒��ϗ͂������������̂ł������ꍇ�A���Ƃ��l�H�m�\���ǂ�قǔ��B���Ă��A����͈�i���̗̈�ɂ�����J��������o���܂ł����x�ŁA���̏�ɂ����Đl�Ԃ̌|�p�Ƃ̐^�̉��l�̌����Ȃ��閧���ɂ͔���Ȃ��B���̍ۂɂ͐l�Ԃ̌|�p�Ƃ̑����͍Ō�܂Ŏ���邾�낤�B

�E����ɁA���̂悤�ȓ�̔g���d�˂郂�f������ʉ����āA��V�I�����Í��Ɣ��Ό�V�I�����Í��̑g�ݍ��킹�ɂ�郂�f�����l����ƁA�����Ƒ傫�Ȓ��ϗ͑S�̂ɂ��Ă��A���̃}�X�^�[�L�[�̉�ǂ�j�~�ł���`�̂��̂��l���邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�ɂ͂��Ƃ��l�H�m�\���قƂ�ǖ����ɔ��B���Ă��A���̈Í��͉�ǂł����A�l�ԑ��͂��̒nj���U����̂ł���B

�Ƃ������ƂɂȂ�B���̈ӊO�Ȍ��_�́A���炭���y�W�҂̕��X�ȂǂɂƂ��Ă��S��m�肽���͂��̏d�v�Șb���Ǝv���邪�A�����낱��͔��z���̂����w�╨���̏\���Ȓm�����Ȃ�����͐��܂�ė��悤�̂Ȃ����̂Ȃ̂ŁA���n�o�g�łȂ����y�W�҂����̌��_�Ɏ��͂ł��ǂ蒅�����Ƃ͋ɂ߂ē���Ǝv����B���̂��߁A���������b�����݂�����̂��Ƃ������Ƃ����ł��A���̑w�Ȃǂɐ���`����Ăق����Ɗ���Ă���B